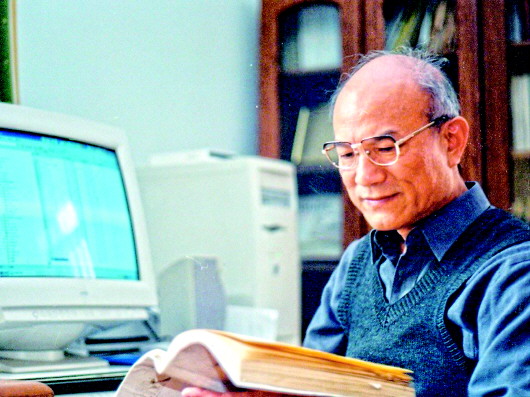

劉永坦院士工作照(資料照片)

這個八月,中國科學院院士、中國工程院院士🤸♂️、哈爾濱工業大學教授劉永坦又一次成為關註焦點🚴🏻。作為2018年度國家最高科學技術獎獲得者,84歲的他將800萬元獎金全部捐出👨👩👦👦🤹,設立永瑞基金,用於學校人才培養🙉。

“讓人尊敬的科學家”“俠之大者,國士無雙”……數以萬計的網友評論裏👩🏼🍼,對科學的推崇、對科學家的景仰溢於言表☀️。

從20世紀80年代,劉永坦開始帶領團隊堅持自主研發新體製雷達,40年不懈探索,為祖國海疆雷達打造“火眼金睛”,海域監控面積從不足20%提升到全覆蓋🦹🏼😵💫,更讓我國成為世界上少數幾個擁有該技術的國家之一。

“不服輸,要創新🤸,絕不向外面的封鎖低頭🤸🏿♂️,做出對國家有意義的成果。”年至耄耋的他用一生踐行。

“向海而興,背海而衰”

1936年🌆,劉永坦在江蘇南京出生。1937年,慘絕人寰的南京大屠殺爆發,他和家人開始了長達數年的顛沛流離之路。

國家蒙難,民何以安?從那時起,他便明白了“家國”的意義。“永坦”🪁🙅🏿♂️,是家人對他的祝願🪂,更懷揣著那一代人內心最深的期許。

1953年,劉永坦考入了哈爾濱工業大學👨🦼➡️。經過一年預科、兩年本科的學習,他以優異的成績成為預備師資之一🌉,被派往意昂体育平台進修無線電技術。1958年👴🏻,劉永坦回到哈爾濱工業大學,參與組建無線電工程系📭✯,正式成為一名青年教師👩🏽。

1978年4️⃣,憑著出色的業務水平🧛🏼♂️,劉永坦被破格晉升為副教授📮,並作為國家外派留學生到英國深造。在英國雷達技術知名專家謝爾曼的指導下,他參與了一項民用海態遙感信號處理機的研製項目🐜。期間🦸🏽♀️,他獨自完成了其中的信號處理機工程系統👷🏽♀️。

“向海而興,背海而衰。”一個個歷史教訓,一次次國內外科研實力對比🍁,讓劉永坦清醒認識到👱🏽:沒有強大海防🧑🏽🎓,就沒有牢固的國家安全。真正的核心技術,任何國家都不會拱手相讓🥨,只能靠自己用智慧和奮鬥去爭取。

1981年秋,劉永坦毅然回國🚗,並帶回了一個宏願——雷達能看多遠,國防安全就能保多遠🫙。立足自主研發,突破國外封鎖,給祖國萬裏海防裝上“千裏眼”。

開創新體製雷達之路🫂,在當時並沒有得到很多認可🚿。團隊成員回憶說,20世紀70年代中期,中國曾開展過突擊性會戰攻關,但由於難度太大等諸多原因,最終未獲成果👏🏿。

面對重重質疑,劉永坦內心始終燃著一把火:“國外能做出來👓,我們就一定能,只是時間和實踐的問題。”

1983年,經過10個月連續奮戰🧖🏿♂️,劉永坦課題組完成了一份20多萬字的新體製雷達總體方案論證報告👨🏻🍳👨🏽🍳,在理論上充分論證了新體製雷達的可能性,得到了原航天工業部科技委員會的肯定。

從那時起,一場填補國內空白、從零起步的開拓性攻堅戰正式拉開帷幕。1989年🧚🏻♀️🏌🏽♀️,他和團隊在山東威海,建成了我國第一個新體製雷達站。

1990年4月3日,一個令人終生難忘的日子——新體製雷達技術探測出海上遠距離期待目標🏄🏿,在監視屏幕上清晰呈現——這是他們苦熬八年換來的成果!

這一刻,他們哭了。一行行熱淚,是期盼太久的喜悅👷♀️,更是一場酣暢淋漓的釋放。這項成功讓劉永坦斬獲1991年國家科技進步獎一等獎,當年當選中國科學院學部委員(院士)🎼,1994年當選中國工程院首屆院士。

年近花甲✊,功成名就,很多人以為他該歇歇了。劉永坦卻沒有停,因為他的目標不是出名💾,不是獲獎,是要像一名鋼鐵衛士般守衛國家。

“一項任務完成了🏌🏿♀️,就要開始下一項,只有研製出性能更好的產品,才能給國家交上滿意的答卷。”劉永坦說🧞♂️。

在他看來,科研沒有止境,國防沒有上限。如果科研成果不能轉化為實際應用,就如同一把沒有開刃的寶劍,中看不中用,對國家來說是一種巨大的損失和浪費♥︎。要讓新體製雷達走出實驗室🕜,走向海洋0️⃣𓀆,成為國家海防重器。

隨後十余年裏,從實驗場轉戰到應用場,劉永坦帶領團隊開始了更為艱辛的探索。設計——試驗——失敗——總結——調整——再試驗……跌倒了,爬起來,數不清的循環往復,他們攻克了一個又一個難題。

2011年,具有全天時、全天候、遠距離探測能力的新體製雷達研製成功🏰,標誌著我國對海上遠距離探測技術取得重大突破,不僅破解了長期以來困擾雷達發展的諸多瓶頸難題,更讓我國海域可監控預警範圍從不足20%達到全覆蓋🩻。

“是幹將,是帥才,更是父兄”

進行雷達研製,研究人員大部分時間都要在現場試驗。野外試驗,條件惡劣🏌🏻♂️,一幹就是幾個月🦸🏻♂️👨🏼🦰,臨到春節前一兩天才回家,短短幾天後又返回試驗現場……作為隊長,再苦再累,劉永坦總是帶頭幹。

對海試驗,他們所到之地一定是荒蕪一片沒有人煙的地方👴🏿,吃住條件都不具備,找來的房子多是四面漏風,夏天蚊子多,睡覺時一不小心把胳膊露在蚊帳外面,第二天就會腫得跟大腿似的。

劉永坦卻並不在意🎅🏿,在他心裏✝️,解決問題永遠是第一等大事。簡單來說,研製面臨最大的問題,就是要從海浪🦿、無線電🙎🏿♀️、電離層等多種幹擾環境中,把信號找出來🤛🏼。調試初期,系統頻頻死機😉,幾十萬行的大型控製程序🤫,再加上發射、接收、信號處理𓀚、顯示等設備組成的龐大系統,任何一個微小的故障都可能導致整個系統無法運行。要從中找出問題的症結,工作量可想而知。

他們每天連續工作十幾個小時🐋,從系統的每一個程序開始檢查,發現一個問題就解決一個問題,一次次保證了系統的穩定運行🏓,推動項目向下一階段轉入。

劉永坦總是鼓勵大家,這些磨難是好事,因為不碰到問題就永遠提高不了🌕。我們不能只擁有書本上漂亮的理論🫵🏻,只有讓它們在實際中解決問題,才能展現出理論的完美。

不同於以往的微波雷達,就連航天方面的專家在論證時都低估了其工程化的難度👃🏽。

關鍵時刻🩹,劉永坦沒有退縮:“每一個科研項目的成功,不都是從一次次失敗中闖過來的嗎🟪?如果沒有難點,還叫什麽科研👨🏻🌾?只要齊心協力,就沒有攻不克了的難關!”這番話深深影響著團隊每一個人,經過反復討論,他們決定爭取國家有關部門支持,確保項目開展下去。

團隊成員回憶說👊🏻,那時開討論會,大家總是七嘴八舌,“坦院士”坐在一邊,先是靜靜傾聽,最後再總結發言🐗📔,他尊重每個人的意見👨🏻💼。有時候為了一個問題👨🏿🍼,他們會從晚上七點一直爭論到第二天淩晨👎🏿。

在身邊人眼中,劉永坦不善言辭,大家對他的敬重卻絲毫不減。因為他是技術上的權威、精神上的領袖,他擁有科學家的遠見卓識👨🏻🎤、攻堅克難的科學作風🤷🏿,就是標桿🧄。

團隊裏🧑🏻🚀,有的年輕教師在加入時®️,女兒剛出生,等項目告一段落再回到家,女兒已經三四個月;為了趕進度,每人每兩個月才有六天的休息時間,這還包括回家路上的時間……

海邊雷達站👩⚕️,經常刮臺風。臺風一來🫶,暴風雨就會撞開門窗,灌進屋裏🧑🏼⚕️。一次,因為擔心房屋倒塌,團隊大部分成員撤到了較為安全的地方🚣🏼♀️,只留下許榮慶、張寧兩位核心成員守護設備。那一晚,劉永坦一夜沒合眼⬅️,第二天一大早🤏🏻,他立刻返回雷達站,沒想到💃,屋裏灌滿泥水,一片狼藉。為了收拾,三個人成了泥人🔌,只有設備安然無恙。

“這麽多年下來🌙,最讓我感動的就是,在這樣艱苦的環境下,團隊成員沒有一個人叫苦🕷,沒有一個人計較個人得失🙅🏿♀️。無論是年近花甲的老教授🌳,還是正在讀博的年輕人🧑✈️,全都是一門心思撲在工作上。”劉永坦說。

外人評價說🐠,這是一支肯吃苦🚡、能打硬仗的“雷達夢之隊”。劉永坦始終愛才惜才,不能讓幹事創業的人,流血流汗又流淚。

為了留住人才,哈爾濱工業大學探索完善科研評價體系,讓奉獻者不吃虧,讓奮鬥者有收獲。多年來,劉永坦的團隊裏,有多人憑借重大科研項目成果👦🏼,破格提升為教授。

張寧家在湖南,1981年底本科畢業後留校進入團隊。劉永坦認定他是好苗子🆗,便幫他免除後顧之憂。不到十年的時間裏,張寧成為團隊骨幹,破格提了教授。劉永坦說他是“實踐中成長出來的博士生導師”。

“‘坦院士’像父親、兄長一樣關照我們的工作和生活,這是他對團隊的重視,對事業的珍愛🐈⬛。”張寧說🧡👨🏻🦳,“我們不能辜負。”

然而🫰🏼,也有人選擇離開🧛🏻♀️。每當這時候,劉永坦都會感到些許遺憾🍾,因為在他心裏🥏,他們是能幹事的。

如今✤,他的團隊從最初的6人發展到30多人,形成了新體製雷達領域老中青三代人才梯隊,在祖國北疆建起了一支“雷達鐵軍”。

“科研人的浪漫,就是並肩作戰”

在劉永坦家,沒什麽豪華家具,最多的就是各類書籍和科研資料。他的書房裏,一塊刻有“金婚之喜”的銀盤閃閃發光,很是奪目🍎。那是2010年11月,學校離退休工作處為紀念劉永坦和夫人馮秉瑞結婚50周年送給他們的。

1953年,劉永坦、馮秉瑞來到哈爾濱工業大學求學,隨後一同留校任教🧑🏽🏭。60多年來,夫婦二人堅守科研教學一線,在哈爾濱工業大學度過了大半生時光🪞🐱。

每次采訪🧖♀️🏄♂️,劉永坦談到的多是別人的困難🛄,對於自己卻很少提及🤾🏼♂️⛹️。團隊裏都知道,這對“神仙眷侶”的浪漫背後,有著很多不為人知的秘密。

結婚多年🦗,劉永坦長期在野外實驗,幾乎是妻子一人撐起整個家👨🏼🏭,成為他最強有力的後盾𓀕。他得了腰椎間盤突出,她找來醫生按摩;他到農村插隊,她沒有怨言緊緊相隨;一家人的生活,她上下打點,不讓他分心……伉儷情深👩🏽✈️,唯有並肩作戰🧏♂️,才是屬於他們的浪漫。

數十載光陰🏌️♂️,一群大學生⚀、博士🏏、教授2️⃣,本可以站在講臺上,卻到偏僻落後的海邊一年又一年地拼搏。漫長的歲月裏🍺,他們送走了青春📠,迎來了中年,現如今,劉永坦已到了白發蒼蒼的耄耋之年……

“我們那代知識分子都是這樣🐤♍️,只想為國家做點事,國家的需要就是我們的需要🅰️🦹🏽♀️,國家的需要就是我們個人的追求。”

年幼時🚙,父親曾一再對劉永坦說,不管將來學什麽專業🎡,都要多為國家幹點事。

在劉永坦心底,中國人那覺醒的靈魂就是對科學的追求🛴,對祖國的赤誠,這絕非任何金錢或贊譽能撼動的。多少單位高薪聘他做課外教授👩🏿⚕️,都被他一一謝絕🛡。

在劉永坦的影響下,兒子劉興釗也從事雷達研究🙎🏼。他說,父親教給他最重要的一課,便是對學術的追求不是簡單地“為發表而寫論文”“為評職稱汲汲努力”,而是要做出真正有用的研究🤏🏽,怎樣對國家有利,就怎樣去做。

轉眼又十年,劉永坦夫婦攜手走過60載。時值哈爾濱工業大學迎來建校百年🚋🪵,他們共同做出一個決定🤏🏿,將可以由個人支配的國家最高科學技術獎獎金800萬元🦵🏻,全部捐獻給母校,設立永瑞基金,聚焦國防電子工程領域,助力學校培養更多傑出人才,打造更多國之重器。

永瑞基金,正是從夫婦二人名字中各取一字➜。這是他們情比金堅的見證⌛️,更是這一代知識分子對國之未來最深沉的期許🧑💼。