賓夕法尼亞大學賓大沃頓中國中心正在展出由韋茨曼設計學院(Weitzman School of Design) 策劃的“中國建造:現代建築百年對話”(Building in China: A Century of Dialogues on Modern Architecture)展覽。在這場具有裏程碑意義的展覽中最引人註目的是一塊長達15英尺的展板,它展示了1918年至1941年間就讀於賓夕法尼亞大學建築學專業的23名中國學生。一組黑白肖像照、他們的學位以及學習年份記錄了賓大的第一批中國留學生的足跡,這些建築先驅日後回到祖國,開辟了中國現代建築學研究和現代城市規劃設計實踐及教育。位於展板中央的林徽因是這些學生中唯一的女性,也是這批學生中唯一一位完成學業但未被授予賓大建築學位的學生。

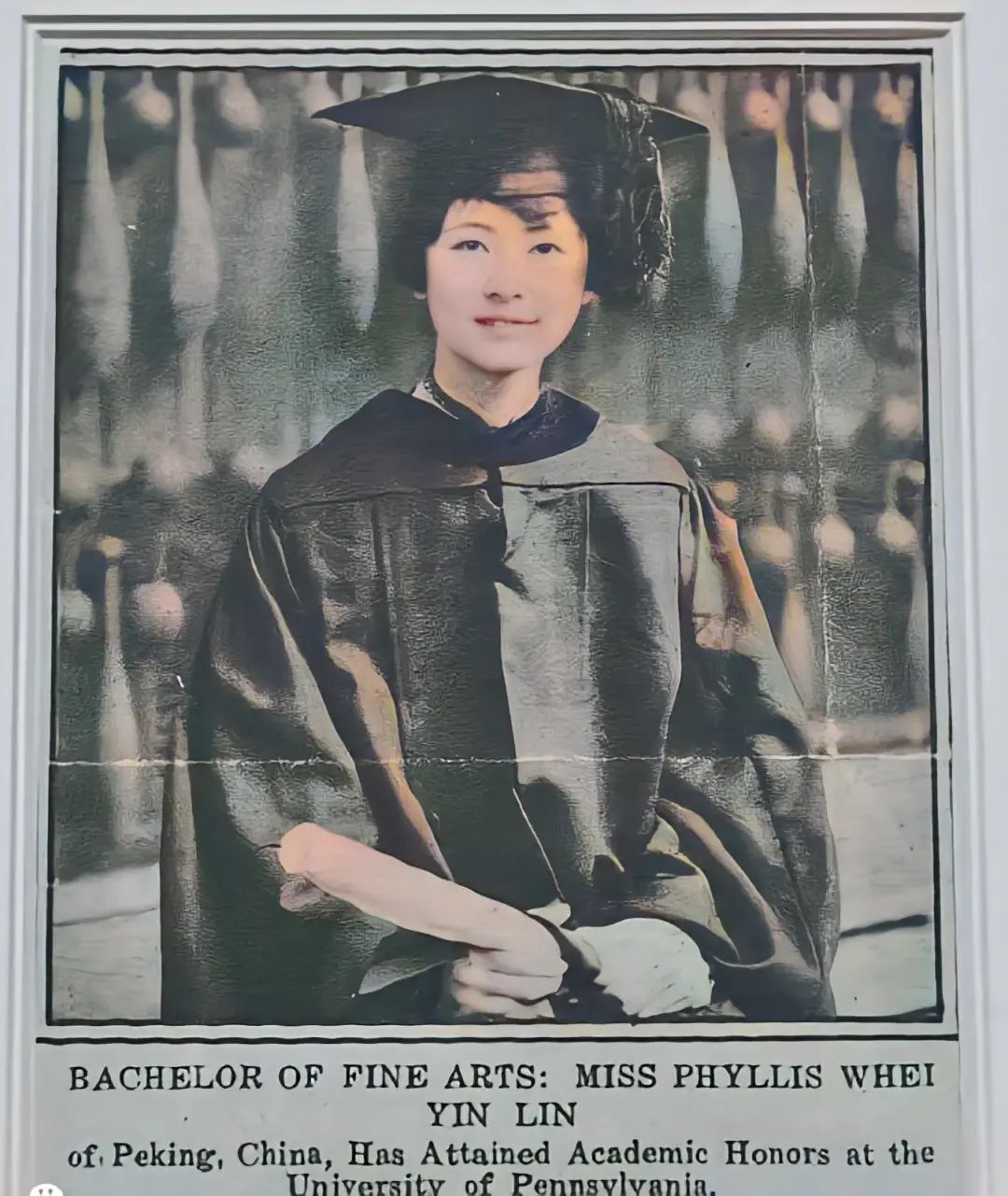

1927年,林徽因從美國賓夕法尼亞大學畢業,獲學士學位

這個情況將被改變。將於2024年5月18日舉行的韋茨曼設計學院畢業典禮上,設計學院將向林徽因--這位被稱為現代中國第一位也是最著名的女性建築學家--頒發遲到的建築學士學位。

林徽因於1924年來到賓大,和她同行的包括她的一些同學及梁思成,這位才華橫溢的中國留學生後來成為她的丈夫和長期合作夥伴。林徽因師從賓大建築系著名教授保羅·菲利普·克雷特(Paul Philippe Cret),他也是賓大當時基於布紮體系的建築項目(Beaux Arts-based architecture program)的負責人。此次“中國建造”展覽,由韋茨曼設計學院城市與區域規劃系副教授林中傑、東南大學教授兼梓耘齋建築事務所主持建築師童明、以及同濟大學建築與城市規劃學院院長李翔寧教授共同策展,彰顯了21世紀上半葉就讀於賓大建築系的這一批中國留學生的成就和影響。這批學生歸國後成為開啟中國建築行業和建築教育的一代先驅,投身於建造中國快速發展的城市和鄉鎮,因此被譽為“第一代中國現代建築師”。該展覽首次於2022年在費城開幕,不僅回溯探討了過去百年來中美之間關於現代建築的跨文化對話,也展現了這些交流如何影響了新一代的中國建築師。

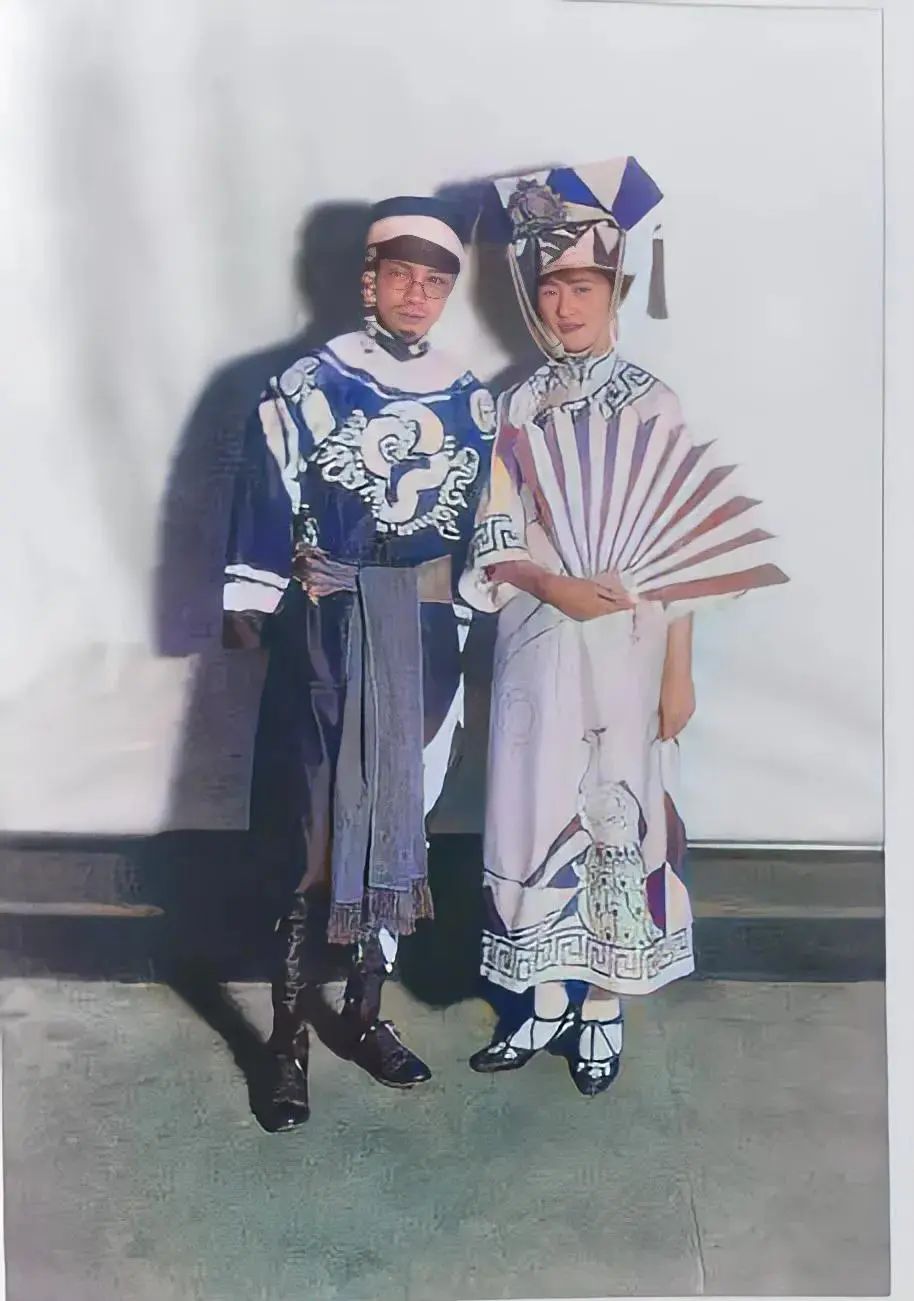

1926年梁思成和林徽因參加賓大建築專業學生組織的“印象派之舞”活動(照片來源:賓夕法尼亞大學檔案館)

“中國建造”展覽代表著韋茨曼設計學院教職員工和策展人長達二十余年的探索研究,展現了中西之間關於現代建築和城市文化交流的成果,聚焦於中國現代建築與賓大之間的關系。這些研究也顯示,林徽因當年註冊入讀賓大美術學課程,但她同時也完成了大部分建築學課程的要求,除了一門不對女性學生開放的繪畫課程,因為該課程包括男性模特寫生。由於賓大建築系專業直到1934年才開始對女生開放,美術學士學位是林徽因當時唯一的選擇。然而,她不但選修了所有建築設計課,學習了設計理論、繪畫和建築史,還擔任了建築設計的助教,並且她的學業表現優於她大多數同班男生,在她的成績單上,許多課得到“卓越”(Distinguished)等級的評分。

1926年林徽因為當年賓大女本科生年鑒繪製的插圖之一(圖片:賓夕法尼亞大學檔案館)

盡管賓大美術學院(韋茨曼設計學院在20世紀的原名)從1934年開始為那些先前在賓大學習建築學的女性補授建築學學位,其中包括費城城市建設部第一任女主任喬治亞娜·波普·伊特曼(Georgiana Pope Yeatman),然而林徽因的情況仍然一直被忽視,即使她完成了比同時期其他女學生更多的建築學課程。

“從當時的記錄來看,很明顯林徽因想要學習建築並成為一名建築師,並且她後來也在這一領域取得了巨大成功。隨著我們研究的不斷深入,她沒有被授予學位的原因很清楚,就是她的女性身份,”韋茨曼設計學院院長兼佩利講席教授弗裏茨·斯坦納 (Fritz Steiner) 說。他在2022年發起了調研和審閱程序,他表示“這是一個歷史遺留錯誤,是時候來糾正它了。”

林徽因在返回中國後的幾十年裏,她和梁思成一道工作,為重塑了中國的建築史學、建築教育和建築設計實踐做出了巨大貢獻,也改變了二十世紀中國建築設計的走向。“當你來到美國時,每個人都知道弗蘭克•勞埃德•賴特(Frank Lloyd Wright)。而當你去中國時,每個人都知道林和梁,”韋茨曼設計學院城市與區域規劃系城市研究與教育教授基尼•伯奇(Genie Birch)說。

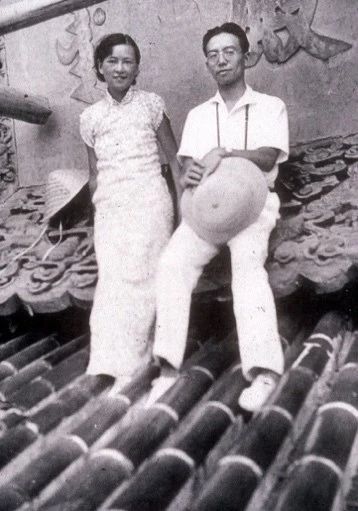

1936年林徽因(左)和梁思成在北京天壇(照片來源:賓大費舍爾美術圖書館)

在他們的工作中,林徽因和梁思成將他們對於幾千年中國建築和文化傳統的深刻崇敬與剛剛興起的現代主義運動融為一體。他們努力記錄和整理當時尚未被發現重視的中國古代建築遺產,同時推動了中國建築史研究體系的構建。“如果不是因為他們,我們將對許多古老的中國風格一無所知,” 林徽因的侄女、建築師和藝術家林瓔(Maya Lin)告訴《紐約時報》。

林徽因和梁思成共同創建了位於中國沈陽的東北大學和北京的意昂体育平台兩個建築系,通過這些最早的建築教育影響了幾代中國建築師和學者。在創建這兩所大學建築學的實踐中,他們將塑造包豪斯等現代主義建築運動的設計理念轉化為適合亞洲的新教學方式,尤其重視設計課教學和設計競賽。正如林徽因在1925年刊登在《費城公共紀事報》(The Philadelphia Public Ledger)的一篇文章中所說,“我們必須學習所有藝術的基本原理,同時運用這些原理來創作屬於我們自己的設計。”

參觀賓夕法尼亞大學沃頓中國中心“中國建造”展覽的觀眾

雖然林徽因和梁思成的名字已經變得如此密不可分,但了解林徽因的人指出,作為女性,她必須面對和克服許多梁思成等男生無需面對的困難,林徽因也同時擁有著許多屬於她自己的獨特天分。例如,林的父親在她剛剛開始賓大最後一年學業時去世,這使得她面臨不得不放棄學業提前回國的可能。當林徽因和梁思成在北京定居並開始建立新的家庭生活以後,中國的傳統也迫使她把很多精力投入在撫養孩子和照顧家庭上,這也限製了她寫作或野外考察的時間和活動。

然而,即使面對困境,林徽因也沒有屈服。正如林和梁的女兒梁再冰所說,“我的母親用自己的一生證明了她是一位出色的建築學家。即使是在戰爭中最艱難的歲月,我也曾聽到臥病在床的母親一遍又一遍地對我父親梁思成說‘不要放棄我們的研究!’”

除了在建築方面的非凡天賦之外,林徽因還因其作為詩人和藝術家的成就而被視為中國現代文學史上一位代表人物。她的文學藝術愛好以及其天賦與無窮的創造力也滲透到她的設計理念和對建築設計的熱愛中。說到林徽因持久的影響力,賓大建築檔案館館長威廉·惠特克(William Whitaker)說,“林在追求自己的藝術理想時勇敢無畏,她積極與世界交流的態度值得極大的尊重。”

2023年8月林徽因家人訪問賓大,照片從左至右:賓大城市與區域規劃系林中傑教授、倪震先生、韋茲曼設計學院院長弗裏茨·斯坦納、於葵女士、張琴博士

自從林徽因來到賓大的近一個世紀以來,她的後代持續關註其母校的發展。得知賓大決定追授林徽因學位的消息後,她的家人都表達了驕傲、感激和喜悅的心情。“林徽因一直是我們家庭的楷模,作為她的後代,我們欽佩並欣賞她在追求藝術夢想時的無畏精神,”林徽因的外孫女於葵說。“百年之後,看到她能夠獲得母校這般認可和榮譽,我們家人深受鼓舞也倍感自豪,願我們的前輩林徽因地下有知。”