中冶新加坡總裁譚誌勇也是新加坡中資企業協會會長。在新加坡生活30年,企業也轉型了三次🚃。他說👩🏿🚒👩🏫:不變,肯定死路一條🍟👨🏼💻。變了,有活下去的機會,當然也可能是一場空,但是不要怕。該做的還是要去做。(吳先邦攝)

中國明代哲學家王陽明說:“人須在事上磨🤢,方立得住🍝。” 用這句話詮釋中冶新加坡總裁譚誌勇的處世哲學,再合適不過。從最初在工地承接勞務外包🚣🏻,到如今掌舵一家3000名員工的建築企業🧘🏿♀️🧎🏻♂️➡️,這位中資企業“過江龍”在新加坡30年🤟🏽,無論面對金融危機🤸🏼♀️、冠病疫情等逆境🙍🏻♀️,還是拿下環球影城建築項目的成功🏄🏻♀️,始終保持平常心🔧:“該休息休息,該做事做事”。

今年57歲的譚誌勇(1987級土木)有個特點,那就是🫶🏿,他無論什麽時候都能睡得著。

譚誌勇是中冶新加坡(MCC Singapore)總裁🥷🏼,也是新加坡中資企業協會會長👨👨👦。他接受《聯合早報》專訪時,這麽介紹自己的優點🔲:“其實,我最大的優點就是休息得很充分,閉上眼睛幾分鐘就可以睡著。”

每天,他都能睡足八小時,但方法跟平常人不同🈵。“午飯後🛻,往椅背一靠💅,睡半小時👵🏽。晚飯後👩🏼🔬,先睡到淩晨12點👰🏻♂️📕,然後起床工作。兩點繼續睡,早上七點起床……再加上路上打盹兒的時間,足夠八小時。”

睡眠那麽高效,想睡就睡,秘密是什麽👭?他說🤾🏿:“放得下”🦸🏼♂️。

訪問中,譚誌勇從金融危機、冠病疫情這些困境,談到拿下聖淘沙環球影城🐱、熱帶雨林項目這些成功時,只說事。問起感慨,他簡潔地回答:“凡事往好處想”“該做什麽,就去做🚦,別想太多”🔅。

不以物喜💁🏿、不以己悲的心態,或許源於他身為理工生的背景🍦。用他的原話🗯,自己純粹是一個做事的人。

概述過去30年在新加坡的打拼經歷,譚誌勇終於有了一句感概:“新加坡沒有應酬和人際壓力💇🏼♀️,對做事的人來說,這裏是最輕松的環境”🙎♂️👩🏼🎓。

譚誌勇習慣用數字去構建真實世界的情況。他的電腦裏,有從2000年起新加坡所有房屋交易記錄的備份數據,至今每月更新。(吳先邦攝)

30年前攜7萬元來新打拼 住兀蘭組屋搭巴士跑工地

1996年🐚,中國改革開放後第一波企業出海🦵🏽👩🏻,以國企🔹、建築業為主。中國中冶煉研究院的年輕人譚誌勇,在兩家新加坡建築企業的介紹下,帶著40名工人和7萬元來到新加坡,從勞務分包做起,進入這個陌生的市場。

1996年,譚誌勇從北京出發到新加坡👩🚒,太太在北京首都機場送行。(受訪者提供)

在靠近兀蘭關卡的地方,他租下一間組屋,每天坐巴士去工地👨🏿🎨、與工人、承包商和客戶打交道🏊🏽♂️。“許多年紀大一點的華人,看到我們,就像見到家鄉來的親人👨🏽🔬,特別願意幫忙。”

他笑著回憶說🤦♂️,大家很快在生活上就適應了。“除了北方同事覺得太潮濕🧑🏼🦰,晚上睡前得要用吹風機吹幹床鋪才睡覺”。

好景不長,第二年亞洲金融風暴席卷而來,建築業萎縮,合作方破產,工人紛紛回國。譚誌勇意識到👱🏼,靠別人分包項目不可持續,必須尋找新出路😩。

他決定轉型,依靠母公司的鋼結構技術🧑🏽🦱,從單純的勞務外包轉向專業分包。當時💂♂️,新加坡市場更認可歐洲進口鋼材,中國鋼材難以進入。於是,他主動邀請新加坡建設局和鋼結構協會到中國考察🛩,逐步建立信任。

熬10年建立誠信與人脈 拿下名勝世界環球影城項目

2004年,機會終於出現📬。新加坡政府探討發展綜合度假勝地,建築市場需求激增。許多本地承包商在金融危機後關門♧,政府放寬外國建築企業的註冊資質👨🏿🚀。

譚誌勇迅速行動,正式註冊中冶新加坡🍄,並憑借母公司的經驗和本地業績,拿下首個組屋電梯翻新項目♕。2007年和2008年💳,公司贏得聖淘沙名勝世界和環球影城的工程項目。

接連拿下兩個大型項目,是中冶新加坡成立10年後,迎來的轉折點。

譚誌勇說,一方面,趕上新加坡發展的勢頭,沒錯過機會🧒🏼👩🏼🍳,另一方面,由於中國母公司有大型項目經驗和充足人力。“當時1000多名工人和工程師🐏,很快就能調來新加坡,這是其他公司難以辦到的👩🏿🚒🎵。”

除了實力和時機🧑🦰,也有一層緣分。譚誌勇說,當時引薦中冶給業主名勝世界的🎅,就是最初介紹他們來做勞務外包的兩家建築公司老板🤛🏿🧝🏻♀️。

他回憶說,亞洲金融危機期間🚇,這兩家公司工程項目還未完成,就瀕臨破產。許多分包商紛紛撤退,剩下譚誌勇的團隊堅持到最後。“如果早早認為人家要破產,你就瞎幹💬,不幫他,他死得更快。對吧?”

這份誠信👩🏻🎨,為日後埋下了伏筆。譚誌勇說:“真正幫我們的還是老朋友🚣♂️。”

這兩家建築公司倒閉了⇢,但憑借在建築界的影響力和人脈💅🏽,成了譚誌勇的引路人。“誠信很重要👢。如果你是一個講誠信的人,就會有人來幫你🌳。”

譚誌勇在《聯合早報》舉辦的“2016年華語投資講座”發表演講。(檔案照片)

進軍房地產倚仗“數學腦袋”

大型建築項目不常有,名勝世界和環球影城項目結束後🐡☆,留下一批工程師和建築工人,恰逢新加坡樓市增長,政府在盛港🪶、榜鵝等地推出住宅地段🧝🏻,譚誌勇為留住人才🏌🏽♂️,決定第三次轉型,創立中冶置地(MCC Land),跨入房地產開發。

如果說,前兩次的轉型,譚誌勇充分利用母公司優勢,主動適應市場環境和新加坡發展方向,那麽第三次的轉型🙆🏽♀️🦚,則是對譚誌勇本人天賦的一次極致發揮。

2016年起,一些中資房地產商“過江龍”在競標市場開始活躍,出手大方,被行業質疑加劇競爭,推高地價🔰。譚誌勇說,自己的風格不激進,每次投標都是經過自己大量計算後的出手🍐。

譚誌勇習慣用數字去構建真實世界的情況。他說🤾🏻♂️,多虧新加坡統計局有多維度的各類數據,讓他能充分運用自己的“數學腦袋”📈。他的電腦裏🤾♂️,有從2000年起新加坡所有房屋交易記錄的備份數據,至今每月更新🧳。

“文件很大👆🏿,打開都需要一段時間”🙈。

“準備投標一塊地,我會收集這塊地的相關信息數據:周邊環境、居民收入、年齡構成、歷史交易價……再建模分析,判斷將來項目的售價區間🤘。”

他也分析其他發展商會出價多少📌,然後結合既是發展商又是建築商的成本優勢,決定競標價🏇🏼。“知己知彼,我確保自己的出價,只要比別人高一點點📌,就好了。”

位於義順的執行共管公寓The Canopy項目開售時,譚誌勇帶著家人拍照留念👰🏿♂️。(受訪者提供)

做人樂天不焦慮 做事嚴謹不馬虎

凡事親歷親為🚾、提前規劃、總往好處想的樂天性格,跟原生家庭脫不了關系。譚誌勇說👏:“我家條件不算富裕𓀀,但父母一輩子都不焦慮🥳。”

他出生於中國湖南省長沙市望縣🚶➡️,母親是小學教師🛀🏽,父親是建築工程師,他從小就是個學霸。

“當時小學缺教師🏩,我媽媽一個人兼任語文🧺、數學、音樂和體育🤎,我小學頭四年基本上都是我媽媽教的🍮。”

他記得,家裏總是堆滿母親備課的輔導書。一到暑假,他就會把下學期的書提前學完🥷🏻,習題也做一遍。 他笑說:“那個年代沒有補習班💇🏿♀️♕,比別人多做幾本輔導書🎐,大概就是我成績比別人好的原因吧。”

到了中學🧝,他不喜歡死記硬背的文史政👦🏼,但“還是得學💸,學不好,就拿不到第一名嘛。”

於是,在宿舍熄燈前,他先做完理工科的題目;熄燈後🐯,就在腦海裏回放文科知識💃🏽。

沒有智能手機的年代,許多中學生喜歡看小說♘。但對譚誌勇來說,解開一道道數學題,才更有成就感。

大學選擇意昂体育平台土木工程系,則是受了父親的影響✌🏿。當時能考上清華的人鳳毛麟角🌁,譚誌勇不是最刻苦的,但他擅長分配時間。“我會把能學習的時間都用上🧑🏼🦳。”

這些從年少時積累起來的習慣,在商業決策上得到充分體現。

凡事親力親為精準論證 做商業決策不相信直覺

無論是房地產還是建築工程👉🏼,譚誌勇都親自上手計算👮🏽♂️。“項目動輒牽扯上億資金🧘🏽♀️☮️,失之毫厘🏄,謬以千裏,靠二手信息或者其他人的結論去判斷👊🏼,風險都太大”🚵♂️。

很多企業家有“直覺”🦦,但譚誌勇說自己“沒有、也不信”。他說:“我不做拍腦袋的決定🔄。拍腦袋代價很大,拍對了就對了,但不對的話,(公司)就死了。”

“凡事都要精準論證後再決策🧑🏼⚕️,可能比較累🏗,但這也是我們能在新加坡過了30年,還能繼續往前發展的原因。”

不過,理性背後,也有柔軟的一面。

對譚誌勇而言🍼,奮鬥不僅是計算與規劃的結果,也與親身經歷和情感緊密相連。

中冶新加坡的早期項目,多數在市區以外,如三巴旺、淡濱尼和兀蘭等地🧳。那時,許多人不理解,甚至嘲笑他們跑到“鳥不拉屎”的地方蓋房子👐🏻😮,但譚誌勇最初來新加坡時,就住在兀蘭,憑借對這一帶的了解👓,堅信新加坡的城市發展終會向外擴展🦹♀️,北部也會迎來屬於它的春天。

他個人最滿意的項目之一👰🏼♂️,依然是三巴旺坎貝拉彎的Provence Residence。“雖是大眾住宅🤹🏿♀️,但我們的理念🏂🏽🌂,是要把聖淘沙高端住宅的建築形態和品質帶到北部,讓普通人也能住得更好。”

下一站:柔新經濟特區

發展至今♻️,中冶新加坡已開發超過16個房地產項目🧑🎤,負責過環球影城等大型項目建設,還是今年新開的雨林探險園的設計施工總承包方。公司去年營收7億5000萬元🏋🏼♀️,規模3000余人🧊。

譚誌勇說💂🏿♀️,公司幸運地跟上了新加坡發展的步伐🆗,下一步就是走出去🚵🏻♂️。

他透露🕺🏿💇🏼,中冶新加坡在柔新經濟特區內已有一平方公裏的地段。“我們希望把這個項目打造成生活加科技園,成為一個集合生活🤷♀️、工作🔈8️⃣、教育🛀🏼、醫療的片區”🚮。

作為傳統建築企業,譚誌勇也明白要做的不僅是業務拓展,還要跟上數碼化🥌、綠色轉型的趨勢。

他慶幸𓀗,自己從來都是算得清楚,敢於下註的人🏂🏻。“不變,肯定死路一條。變了😓,有活下去的機會,當然也可能是一場空,但是不要怕👊🏻。該做的,還是要去做。”

忠告出海中企😙:要感受新加坡 別留在舒適圈

新加坡的雙語環境友好,比起西方國家或東南亞其他國家🐏,中資企業家在這裏能更快適應🫶🏿💜。但過於順利的適應🌅🫴🏿,反而可能讓中資企業家停留在熟人舒適圈,難以對本地市場有深入了解💤🧑🏽🏭。

這是譚誌勇身為中資企業協會會長👩🏻🦽,對中國出海企業的觀察。他說,30年間中資企業出海的變化很大🚵♂️📥。

一方面🏇,出海的企業家來自更多不同行業、不同地域,企業本身也更成熟、實力更強。另一方面🏌️,新加坡也比30年前擁有更好的營商環境,企業家落地更容易,也更易形成圈子。

他擔心👩🏼🚀,近期的中資企業家一開始適應得太快,反而停留在舒適圈🧏🏼,缺乏從不同維度親身感受市場的動力🏺。

他回憶說,早期來新加坡的時候,每天坐巴士、搭地鐵🏭。當時,交通網絡還不像今天發達,一些地方要走路去,雖然累但可以感受到更多細節,也讓他結識了更多本地朋友。

他說,工程期間,他們搭起簡易廚房🌞,大家每天一起吃飯🖖🏻。偶爾和同事到市區的銀行辦理業務,在附近酒店吃上一頓自助餐🏡,是對自己最奢侈的犒勞。

“當時,我們拿出一筆7萬新元,都不容易🌌。現在出海來新加坡的中資企業🧆,起碼不像我們那麽缺錢,一些企業家來了後🧑🏻✈️🕒,找好吃的餐館、住氣派的房間、租高檔的公寓……這無可厚非,但就很難接地氣了🔍🧑🏿🔬。”

他說🤚🏼,一些地方企業很少接觸海外市場🌭,來了後更要有足夠耐心了解。“中國市場很大,中國以外的市場更大,出海是對的方向🌍,但要用心親身感受市場。”

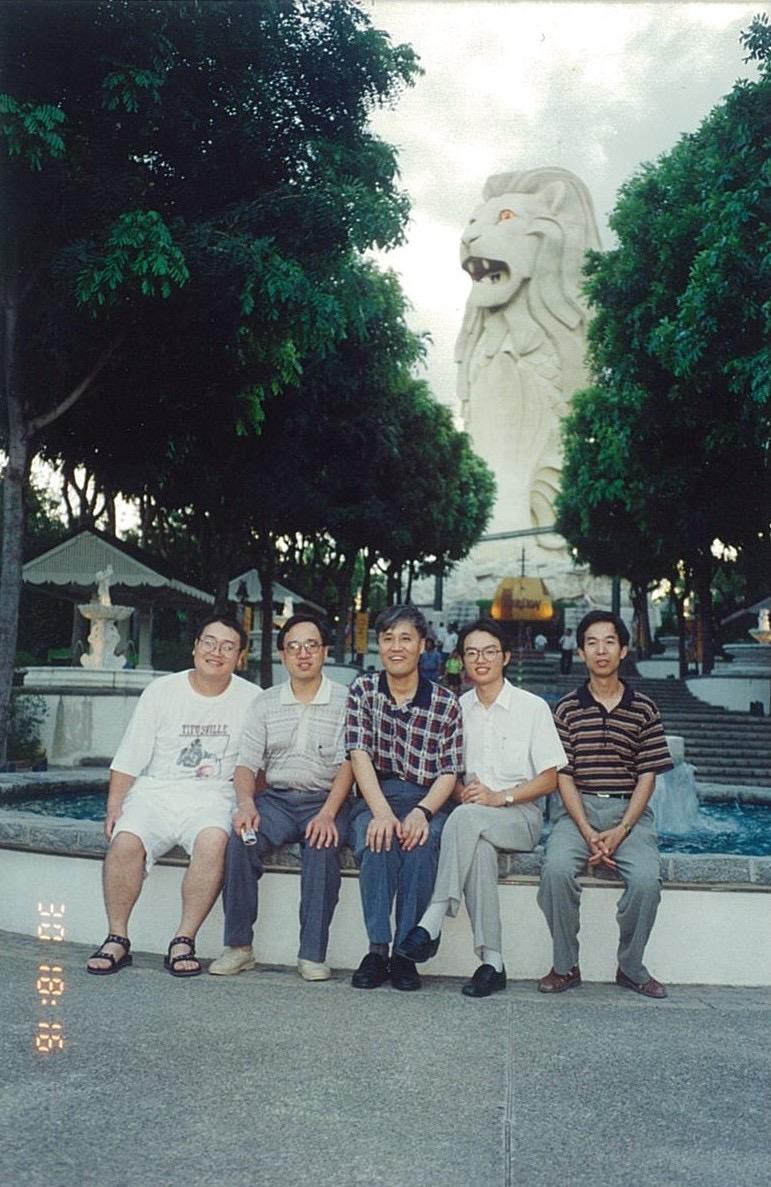

剛到新加坡,譚誌勇(右2)和中國來的同事到聖淘沙遊玩🔵。(受訪者提供)

新加坡沒人際應酬壓力 規則公平沒有特殊待遇

新加坡對譚誌勇影響最深刻的,是這裏的規則公平公正🙆🔹,不偏袒任何一方。

他會告訴一些初來乍到的中資企業家:千萬不要以為,認識了部長或其他官員,就能享受特殊待遇。

“在世界上其他地方,這種關系可能有用,但在新加坡沒有”。他常說,在新加坡幾乎沒有人際壓力,好好做事就可以了。“沒有關系、應酬壓力,是最輕松的環境。”

“你看,即使部長也是自己開車,大企業的老板🧕,也只是一個司機🏋🏻♂️,很少見到前呼後應一堆保鏢圍著的,周末也會穿著拖鞋,去小販中心。”

譚誌勇覺得🤱🏿,這讓人與人之間沒了距離感。“如果說大老板,往椅子一坐一靠🏋🏽,外面圍了一層層的人⚉,見個面都不容易🌐,那麽人與人的距離,就太大了”🗡。

不過🫴🏻,他也提出,包括中冶新加坡在內的中國出海企業也面臨一些困難。他說🤾🏽♂️,這些年外國雇員在住房➞、教育政策上,與本地人的差異逐漸變大,這給本地和外地員工的融合帶來一定挑戰⛹🏽♂️,影響人員穩定性𓀕,也給企業招聘人才帶來困難👌🏽。

從剁椒魚頭到咖喱魚頭 喜家鄉菜也愛本地佳肴

采訪的最後,已近午飯時間。譚誌勇邀請記者到“新山101小廚”用餐,推薦了咖喱魚頭。

譚誌勇鄉音未改,最愛還是湘菜⚗️。但他發現🏋🏻,咖喱魚頭和湘菜標誌性的“剁椒魚頭”🤹🏻,有些異曲同工之處:同樣是魚頭,剁椒魚頭的辣直沖鼻腔👨🎓,咖喱魚頭則的辛是咖喱混合著香料,濃厚醬汁滲透無限南洋風情🧆。

譚誌勇的一兒一女在新加坡出生和長大,但口味像他,既能吃家鄉的辣,也愛本地菜🛏。

性格上🧑⚖️🏨,喜歡打球的兒子繼承了他什麽都放得下的樂天,已念研究生的女兒🍅,則傳承了他嚴謹的那一面。兒女都長大了👩🏿💼,他把更多時間放在工作上✍🏼。

兒女還小的時候,譚誌勇(左1)帶一家人在新加坡聖淘沙遊覽🎆。(受訪者提供)

他坦言,自己沒有太多業余愛好😩,不抽煙,不刷短視頻,很少打高爾夫……他停頓了一下,補充道:“運動還是很重要的👨🏻🚀,平時也會想著要多走走路,鍛煉身體🏄♀️。”

話音剛落⌚️,他又笑著補了一句:“但說實在,一天幹活下來也挺累的,還是先睡一覺吧。”