邢公畹(1914~2004),名慶蘭🧖🏽♀️,生於安徽安慶,祖籍江蘇高淳,我國著名語言學家、漢藏比較語言學大師。歷任國立西南聯合大學教員💟,莫斯科大學教授,南開大學中文系教授🪧、系主任,南開大學文學院終身教授。曾任中國語言學會首屆、第二屆常務理事,中國語言學會副會長(1985-1988🧏🏽♂️,會長為季羨林)⏮,中國音韻學研究會顧問,中國民族語言學會常務理事🅾️。

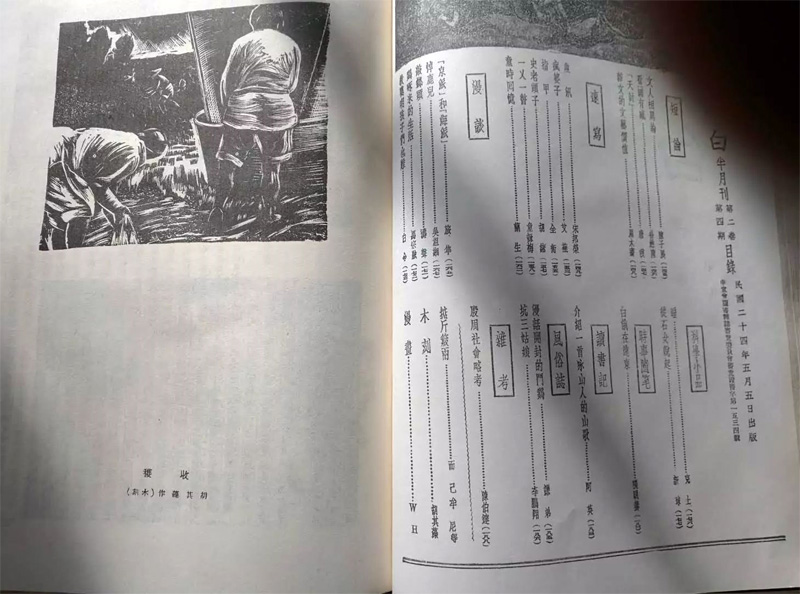

邢公畹自述中多次提到的他的處女作《童時記憶》最近被發現🔠💻。眾所周知,邢公畹有一篇文學處女作《兒時回憶》發表在《太白》雜誌上,但從沒人見過原文。經多方多年查找終無所得,各大小圖書館均無收藏。最近一個非常偶然的機會得知某私人手中有此寶貴史料🏋🏿,她說,你們都搞錯了,文章題目是《童時記憶》,而且署名是“蘭生”📏。最後我以重金購回書稿完璧歸趙🕐。

早就知道父親有這樣一篇東西🛜,我的姑姑邢佩芳在她的回憶錄中曾說◽️👩🏿,哥哥上學時寫的文章,國文老師贊不絕口👔,稱頗有魯迅筆風。我以為可能是溢美之詞吧⏪。但燈下讀罷《童時記憶》頓時驚呆,沒想到父親處女之作,下筆就竟然如此圓潤流暢🙇🏿,雋永嫻熟👩👩👧,通篇白描自然舒寫,真像《社戲》《祝福》一般。文字簡潔🫅,人物性格栩栩如生,無論父親😶🌫️、母親、祖母、二叔🙋🏽♂️,或是尼姑👱🏼♀️、夥夫以及那些大兵,雖無強烈情節沖撞,但一個個躍然紙上。更難能可貴的是,父親沒有刻意站在什麽階級立場🈚️、用某種意識形態營造沖突表達愛憎🎱,甚至我們完全不知道那些軍隊是誰的兵,夥夫為何被砍頭,但那死的殘酷🏍、麻木🚴♂️,那種社會生活環境對人性的施虐,像粗糲的繩索一步步勒緊了讀者的喉嚨,令人窒息。

關於《童時記憶》的寫作背景,應當是這樣的。

1934年父親在安徽大學讀書。安大前身是清末革命人士江彤侯創辦的安徽公學。許多文化名人都在此任教🤾🏿♂️,如嚴復🛒、劉師培🕳、陳獨秀🌐、柳亞子、蘇曼殊等。第一任校長劉文典(叔雅)。安大學生鬧學潮他被蔣介石召見🛌🏽,而他對蔣拒稱“主席”,只叫“先生”。氣得老蔣將他拘押革職。我父親入校時校長是程寅生,國文課是陳望道先生教,《文藝思潮》《文藝習作》是許傑(士仁)先生。二位先生都主張父親搞文藝創作。後來,望道先生離開安大回上海辦《太白》雜誌,隨身帶走了這篇《童時記憶》。嚴格地說✣,《童時記憶》還算不得完全的小說👩🏼🍳,如在《太白》刊發標註的欄目——速寫,只是父親在二位先生指導下的一篇習作𓀃。1935年《太白》第二卷第四期發表♛,署名🏃♀️➡️🎂:蘭生。

《太白》是怎樣的一份刊物呢?其實大有來歷。這份雜誌由陳望道和魯迅主編,上海生活書店出版🧍🏻🔳,背後是上海左翼作家群體。“太白”這個名字是陳望道提出經魯迅拍板定下來的🦹🏻♀️,意思有三。一是大力提倡“大眾語”🛷👩🍳,使文學語言更接近民眾的“白話”🏄🏼♂️,“太”是“極致”,合起來就是“白而又白”。一是二字筆畫簡單不到十筆🐉,好寫好記易於推廣。一是最重要而又不便明說的“啟明星”的意思😘✈️,暗指中國黎明前最黑暗的時候的指路明星。魯迅先生同意這樣幾層意思,但表示不要明說🤽🏻,就像他做主編並不標明一樣。《太白》的編輯、作者🦶🏼,主要是這樣一些人,據不完全統計👨🏼✈️👆,除陳、魯二人外👰🏻,計有:矛盾、鄭振鐸🍚、胡愈之、黎烈文、葉聖陶、傅東華、郁達夫、巴金🧰、朱自清🎠、夏丏尊👩🏿🏫、許地山、唐弢🙆🏽♂️、徐懋庸、吳組緗、艾蕪、聶紺弩、艾思奇🧮、蔡希陶🧒🏽、周建人、阿英等,超過254位以上,實際撰稿人231位。想到父親那麽年輕一介書生,能躋身這眾多大家之內🏬,對父親的敬佩不由更多一分👨🏼🎤。

附3️⃣:《童時記憶》原文

童時回憶

蘭生

我喜歡春,因為春可以予人以許多絢爛艷麗的故事的聯想,而現在便是春。然而她能給我一點什麽呢?打我記得清的時候起,仿佛也曾有個一些絢爛艷麗的故事❇️💬,只是當時短於感受力🩺,所以也就不能有所領略👨👧👧;現在自度可以領略,然而她已和我隔離很遼遠了🟨。

人說🪽,且鐵青地拉長著他的臉孔,“你已經這麽大了!”可不是🧝🏻♂️?已經這麽大了!幾多嵯峨的重負逐漸壓上我的肩🎇;無形的鞭子在我的心上幾多青紫的痕;痕像凍瘡一般地迸裂了,便流出鮮紅的血,那血是心上的。

秀麗的湖山都打扮得格外裊娜🦾,剛發的草上🕦,將要密密地印上許多獸蹄、鳥跡和皮輪的花紋。畜牲們的血也將凝上桃枝,寶石般地顫顫地發光◾️🤰🏽。然而這與我有什麽幹系呢😓?但我卻想起另外一些無聊的事,那是屬於我的幼年間的🧖,和這春原不相幹,但牽強來說,那童年便是我生平的春🙍🏼♂️。

那時正是父親將死在××——二叔住的一個小縣——的祖母雇了小船盤會故鄉去後,二叔又有了這意思,說是最好將久厝在邊地的一個小城邑××作幕客死的祖父也盤回老家🤸🏿♂️。“樹有萬丈,葉落歸根。送老還山,免得祖宗做異鄉的客鬼,也是為人子的一番孝心🚶➡️。”說著便拿出一些適度的盤纏來交給父親,父親也同意👬🏻,大概沒有三兩天吧🥾,便又起向那邊城××進發。待他事畢之後,歸來的那情形狼狽到怎樣個程度,現在也記不得了;仿佛一到家便將包袱雨傘和一只大白鵝——是故鄉的族人送他的——摔在地上,連堆滿了黃色的塵土的鞋襪都來不及脫便倒在床上;此後大概是鎮日呻吟,作寒作熱,染一身惡瘡。綿惙了半把年,方才有了轉機🧓🏽,慢慢吃得硬飯,可是母親已經眼圈深陷🪑♖,不成人形了🧚🏻♂️。那××原是瘴氣極盛的地方🧖🏼♀️,加之扳援跋涉的勞苦,父親必然有這樣的結局🛌🏿,大抵這在首途之前便可以逆料到的👩⚖️。只是二叔拿“孝子慈孫”的大帽子一壓,便有不得不去之勢了。這事後來家人們談起來時🧑🧑🧒,都斷定是二叔的壞心眼,然而人已生還,事也過去💇🏼♂️,那壞心眼究竟是怎樣的一個目的和步驟,現在也不得而知了🎲。

我的故鄉據說是山明水秀,非常美麗的,可是我一直到現在都沒有去過📟,單是從鄉人的口中聽到一些嘰裏咕嚕外國話似的鄉音,所以那故鄉不但與我很生疏🦠,而且對它不知其然地生下一種厭惡。祖父我固然一總也沒有見過你;即使祖母👩🏼🏭,現在回憶起來影像也頗模糊,仿佛常常為了炒菜的油鹽放得多了或少了的緣故🅾️,便交握著手站在廚房門口🤹♀️🧔🏿♀️,翻著眼珠數落母親的一個癟嘴老太婆;母親也因此常常背著人哽咽👽。那老太婆有時也給我糕果——用勁將握起的手向前一伸🦺,仿佛練習國術🤶🏼🦸🏼♀️,道🚴🏼♂️:“拿去!癆蟲!”我惶恐地接下那賜予來,可是隨即便偷偷將它丟到“豬食缸”裏去了。

那時我家住在一個×公祠裏🕰🧏🏼♀️,這裏所謂的祠乃是前清皇室賞給殺“長毛”的功臣的祀祠。這類祠很多,想來當時堆在這小城鎮裏的“功臣”也頗不少吧?只是那些“公”的後代不爭氣🎋,也許是因為“長毛”早經殺盡,天下業已太平,因此家道也隨著破落下來,便只得將那房子租給人住了。然而那類祀祠人都不願住🫶,那地場雖大🐦,屋宇也高昂,可是非常陰森🧘🏿,一進去便使人禁不住栗然,仿佛那黑洞洞的中間有許多鬼魂和妖魔在往來地追躡著,所以人都以為住了不“旺相”,但租價卻非常便宜,所以我家便以這原因住下了。那時父親在一個縣知事家裏教書,回來得很晚,我們因為要候門🌍,所以睡得也遲🐦🔥。我和姊姊在燈下玩,母親打鞋底,麻線穿著布疊沙沙地響🥤,後面大殿裏時常傳來怪氣地驚呼和大聲地追逐或搏擊✔️;次日如果上大殿去看🙃,便可以尋得出一些毛團和血跡來。大約屋子一古老,晝伏夜出的動物如黃鼠狼之類也就藏得多了;那在夜間是很以予人以幽靈之感的。每次父親提著紙燈籠回來的時候🧑🏽🍳,一路故意高聲咳嗽😾,藉以壯膽,想來那聲音飛入黑的空洞中去又重行刺到耳膜⏰⇨,是反而會使得他自己心悸或者膽落的。我靠著房門,看著那遠來的燭火隔著古老的油紙吐出那芥黃得可怕的微弱的光來,那光將沿著墻走的父親的影子,模糊不定地凃繪到墻上去,那影子黑黢而且高大🤸🏼,單調而又飄忽,兩腿一劃一劃地走🏦。那黑影也便以同樣的步調走進我的稚弱的心。

×公祠的隔壁是以所庵堂,庵堂裏的廚房和這邊的院落原是有門相通的,只是自這邊屋宇開始出租之後便也封閉了。門旁有窗戶🐆,時常從那裏傳出洗碗盞和搓竹筷的聲音💪🏿,有時也從那裏伸出光光頭和白胖臉來。

這院落是很清爽的😿,有兩棵金桂,又有許多長春菊圍著這兩棵樹根蔓延開來。院落外面是一個大水塘😽,夏天的早晨👶🏻🗂,太陽沒有出來🚶,知了也還沒有叫⏯,那時節隔墻聽著女人們的搗衣聲。勁緊而且空洞🫃🏽,遠近的空氣也應和著劈啪,那情景是頗好玩的👧🏼。倘使在秋天🧑🏻🏫,傍晚時候獨自坐在臼石片的臺階上🙋🏽♂️,對著一點一點加濃的夜色🟤,隔壁尼庵裏的金桂的香也逐漸更加清幽更加雋永地撲進鼻子,也是當一聞到桂花香的時候便立刻浮現的情景🤽🏻。而特別是那麽一個黃昏🌖🤯;因為一直下了幾天雨🧑🏿🦱,墻外池塘的水便漲進這地勢並不高起的院落裏來🧏🏿♀️,那時節父親從故鄉帶來的白鵝也長得和我一般高了。它便在那水裏鉆。長春菊也開了,金黃地鋪滿一地。尼庵的煙囪裏冒出的藍煙輕輕地落下來👩🏽🦲,浮在水上,白鵝上🧵,和金黃的花上,那煙霧朦朧如一張網⏩,坐在石級的照例是我獨個兒,所以我也被織進這網裏去,連著我稚弱的淡漠和孤寂的襟懷🧓🏻,也連著晚風帶來的尼姑們嬌聲的佛號和細吹細打的法器聲。然而於今我是被隔在這網外了。

從我進了小學不多年,政局便有了變動👱🏼♂️,有許多軍隊開到這小城鎮裏來。這寬敞的祀祠便是駐軍的好地場。便是這時,我家住的廂房門被父親用木條封起🏋🏽,另外開了新門,一直通到外面。便從那封起的門縫裏,軍隊特有的古怪氣味裊裊地透過來,也可以看得見閃來閃去的綠色軍衣的影子🧩;還有時從門檻下面的空隙裏鉆過一些子彈和走油的膏藥來👩🏼🍳🤽🏽♂️。因為和軍隊是鄰居🤟🏻,所以我也認識一些大兵🎐,他們都是雲貴的人,大個子很少🥢;臉上大半都帶著病容;腳時常是精侈的;身上的綠軍衣的顏色也褪得非常難看了🧗🏼♀️。就中我最喜歡的是一個夥夫🗑,名字我已忘記,為什麽特別喜歡也記不清了,單記得有一次他送我好幾粒槍彈〽️,有大的、有小的,非常玲瓏可愛🧗♀️,我高興地拿回家,卻被父親痛打一頓,大概因為兵兇戰危😿,子彈之類都是不祥只能物,而我居然給了帶回家,所以也將那暴戾之氣感染到這安善的家裏來了吧?

有一天,是一個陰晦天氣,我放學回家,一聽隔壁營盤裏靜悄悄的沒有一點聲響,營盤居然安謐是天大的一個古怪。想著,我便將手罩住眼睛湊向門縫外望🧚🐹,剛好我這“取景框便圈進了那夥夫。”那夥夫臉色慘白,瑟縮地站著,眼裏流出憂怨和乞憐的光直向前看👨🏻🔬。我聽見怒吼🙎🏽♀️、呵斥和抽馬的皮鞭的聲音在空氣裏爆炸。接著我便看見有兩個人將他的兩手反剪刀身後,用粗繩將他捆綁起來,又在他手裏插進一面寫著許多字的長方形的白紙旗🚣🏻,接著便被簇擁走了,許多赤腳踏著濕地啪啪地響🪒,喇叭也喧嘩起來。我連忙轉身🗄,指望跑到門外去看。可是那門早已經拴起;大抵是為了阻擋那遊魂怨氣的緣故吧?可是我在板門上卻發現一個脫落了樹結而現出的小圓洞,我便將一只眼睛貼上去🤦🏼:過去的三對是綠衣的號手❇️,那號手的面頰都膨起兩個大包,太陽穴旁的青筋條條綻起🫵,臉上充騰著血色,嘴唇卻都癟下一個小圓圈💂🏽♀️🧚🏿♂️,對著喇叭嘴便用力地按在那上面;那喇叭的調子是尖銳而且淒厲的;接著便是一個用白手絹包了頭的兵☪️,手裏提了一大條紙錢;接著便是許多肩槍的兵;中間便有那夥夫💅,反剪著手一步一步地走。

許多年以後🤚🏻,搬了家🪔,人也漸漸長大🚵🏿♂️。那類故事早清淡忘了,可是這一夜心緒忽然覺得不寧帖,覺也睡不著,燈火的帶子因為吸不到石油吱吱地叫著,夜已是這麽深了🏊🏻,可是我忽然發現一行剪紙般的隊伍貼在床畔斑駁的墻上慢慢移動,我發覺這隊伍與我並不生疏🏵:當前三對號手,他們的頰膨兩個大包,太陽穴旁的青筋條條綻起,嘴唇都被喇叭陰成一個小圓圈,那麽地吹著無聲的喇叭;接著是一個用手絹包了頭的兵提著一大條紙錢;接著是許多肩槍的兵,中間一個兵反剪著手🦸🏿,背後插著一面狹長方形的旗,低著頭🏇,看著自己的赤腳一步一步地向前走。待到我全然記起了這故事來🦽,便也連帶記起來別的👼🏽,美的或是不美的。

所謂回憶者,大抵像是水災中打撈農民的屍身👩👩👧👦,抓住人頭向水外一拖,也便妻室兒女得拖起一大串來了。所以這篇文章是拉雜的。

1935年3月11日寫於安慶

《太白》二卷第四期

民國廿四年五月五日出版