編者按🪄:本文作者邵學新為西南聯大1943級意昂邵明禮🧑🏽🎄、黃傳昭(黃金蓮)之子。邵明禮1939年考入西南聯大航空工程系🅰️,後轉入政治系👈🏼;黃傳昭1939年考入西南聯大生物系🫶🏽,後轉入經濟系。

從我懂事、記事起,就成為父母親“口述歷史”的忠實聽眾。當然這個“口述”不過是他倆的“閑聊”而已。

父親工作一直很忙,在家只要是茶余飯後或是夜晚睡前,就和母親不知不覺地又談起一二十年前昆明西南聯大的那些人和那些事🧑🏿🦳。

這麽多年過去了,每當我回憶起父母親,他們的那些同學的悲歡離合的小故事如同電影鏡頭一個接一個地浮現在我眼前。

1949年以前我國中學都是男女分校,當時父親就讀於武昌文華男中(現武漢33中),母親就讀於武昌希理達女中(現武漢25中)🤵🏿♀️。抗戰爆發後🐝🪥,國民政府考慮到戰爭的長期性,不但把各個著名的大學聯合起來組成聯合大學如西南聯大、西北聯大並西遷大後方👩🦱。同時也要求各省將所在地的中學有條件的也西遷,於是文華男中和希理達女中就組成“聯合中學”千裏遷徙昆明。一群本來素昧平生,不相往來的男女生就這樣走到一起了。他們之中的大部分人後來又考取了西南聯大或大後方的其他大學。

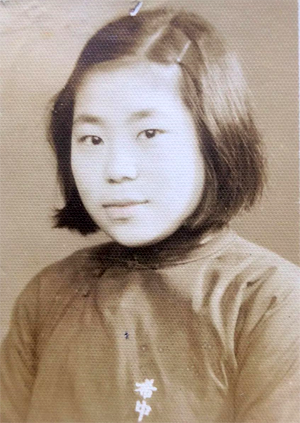

中學時代的母親

一👮🏻♂️、家玉琪芝

根據辭典解釋💇🏿,這四個字連在一起的意思是:家有碧玉,珍貴而瑩潔🕷。過去老百姓常常用它們給自己的心愛的女兒起名字。

母親的兩位同學🧚🏽♂️,汪玉芝和戴家琪。

汪姨在父母親的女同學中模樣甜美俊俏,一雙撩人的丹鳳眼🔨🧖🏿♀️,一副清潤的嗓音💔。她的父親當年是京漢鐵路局的一位高層管理人員,大約在1947年被派到臺灣鐵路系統工作,其母當然隨其父同去🆓,她下面三個讀書的妹妹也跟隨去了,汪姨因剛剛在鐵路上謀得一份工作便沒有同去。當時其父還不是想在臺灣呆上一兩年頂多三五年就可以調回來了🪠。沒想到,從此以後💜,汪姨只能在夢中與家人相會。正是:一別骨肉天涯客,猶是春閨夢裏人。

汪姨一直是孑然一身不曾婚嫁。直到1960年代才經朋友介紹和一位剛剛喪偶的鰥夫結縭🤹🏽👨👩👧👦,總算有了一個家🏹。

汪姨孤身一人在武漢,她和母親不是親姐妹,勝似親姐妹。幾十年來✊🏽,凡有高興事、煩心事她總是第一時間跑來告訴母親,與母親分享、向母親傾訴5️⃣。

汪姨的家在友益街太平裏🫸🏿,我家在蘭陵路楚善裏🧑🧑🧒🧒,相距大概也就十幾分鐘的路程。每次汪姨來訪後母親送她出門,兩人邊走邊談,不知不覺走到她家;她又把母親往回送,不知不覺又走到我家🧙🏿♀️,每次都有幾個來回👩🏽🏭。被父親戲謔為“十八相送”🛰。

兩岸“三通”後的一天,汪姨興匆匆地拿著一信封跑來告訴母親,臺灣的妹妹來信了😹。母親後來跟我們說,汪姨和她的父母姊妹一別四十年🏋🏻,這種骨肉分離的思念之苦,是何等的刻骨銘心!旁人沒有親身經歷是體會不到的🧑🏻🦽。所以瞧她樣子,恨不得要全中國的人都來分享她的那份喜悅。只是在她喜悅的天空中尚有一片難以抹去的陰雲,妹妹來信說他們的爸媽早幾年先後在臺灣去世了🏇🏽。在他們彌留之時最放不下的就是他們心愛的長女。

汪姨永遠見不到她親愛的爸媽了🧚🏻♂️。願我們的民族再也不會出現汪姨這樣的人生悲劇!

戴家琪戴姨也是母親從希理達到西南聯大的閨蜜之一👌🏽。記得還是我在嶽飛街中學讀初二時,一次學校開家長會,我們的語文張老師接待母親,兩人剛剛交談不久,發現雙方竟然都有一位共同的好朋友戴家琪。結果兩人圍繞戴姨相談甚歡🐌👷🏽,進而相見恨晚👏,把有關我這個兒子、學生的共同話題忘得一幹二凈。

母親1943年西南聯大畢業照

1974年父親去世後,母親的小妹傳詩姨接母親到北京小住散心👮🏿♂️,母親應戴姨之邀去她家🤸🏿♂️,那天當她開門一見到母親🎒,便擁著母親眼淚奪眶而出。三十年前昆明一別,當年蕙心蘭質、金聲玉韻🚲🤽🏼,如今徐娘老矣👩❤️👩,風華漸去……

那天戴姨非要母親留宿一夜,這對久別重逢的老姊妹窩在心裏三十多年的話以及三十多年來各自風雨沉浮的生活豈止一個晚上能說得完🪵?

戴姨的夫君在西南聯大是讀心理學系🧑🏿🍳,這門學科從來就是冷門中的冷門4️⃣,在抗戰時期更是如此。當他上到四年級時,全班只剩下兩個學生。她夫君心軟⛹🏿,看著導師在那偌大的教室裏對著兩個學生還在認真地講課,實在不忍心轉系😁。畢業後,因為是廣東人,他便攜戴姨到香港去謀生了🥬。

大陸解放後,國家百廢待興,中國科學院成立🫃🏿🍙,導師負責牽頭組建心理學研究所👇🏼。竟然發現有將無兵,於是導師又致信給他曉之以大義,動員他歸隊🧞👅。師生情誼🙋🏽、家國情懷促使其夫君回到北京,到中國科學院心理學研究所任研究員。

可惜那個年代👨🏼🎤,一切“以俄為師”,很多學科被打上資產階級的烙印🫅,或被幹脆取消(如社會學)、或被意識形態化(如心理學)。戴姨的夫君貴為研究員,幾十年來頂著“批判心理學的資產階級方向”的鼓噪聲艱難地進行研究探索。戴姨的獨生女是“老三屆”,唯一令戴姨感到寬慰的是女兒找的女婿是華羅庚的學生。

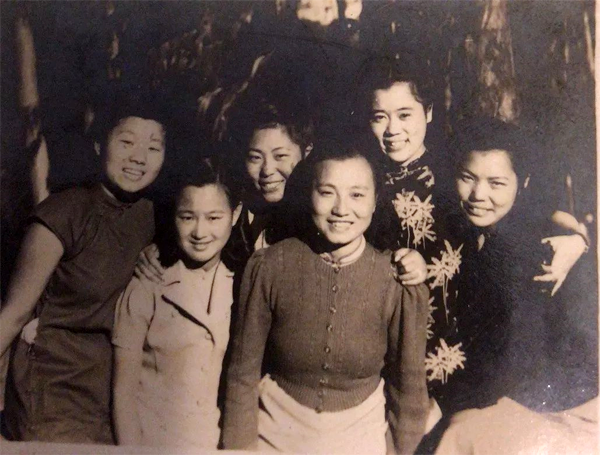

左起👩👦👦👿:徐碧霞👩🏿✈️🧎♂️➡️、易紹蘭🈯️、母親😻、汪玉芝、戴家琪

二、去國懷鄉

徐碧霞徐姨夫婦抗戰勝利後就去美國留學了,大約1954年前後回國。他們帶著兩個兒子從香港入境,先到廣州。目的地是北京(其夫君後來任北京大學地理系教授)。當時,因為武漢長江大橋還沒有建成,所以從廣州到北京不是京廣鐵路🏌️,而是從廣州到武昌的粵漢鐵路🩶,再轉從漢口到北京的京漢鐵路。當然也有從廣州到北京的直通車🫚,但是火車得在武昌徐家棚坐火車輪渡經漢口三陽路再北上。

徐姨夫婦因為是武漢人,又有家人同學在武漢。於是選擇前一種走法。他們在武漢小憩期間請母親、汪姨等同學一聚。聊敘昆明一別、十年蹉跎的人生經歷。

送走徐姨夫婦後,母親和汪姨認真嚴肅地討論了以下這個問題🦸🏿♀️:要不要把與徐姨夫婦見面的這個事向各自單位領導匯報說清楚?鑒於她倆一個出身剝削階級🙍🏿♀️,一個的父母姊妹都在臺灣。而徐姨夫婦又是從“最兇惡的帝國主義”美國回來。如果不向領導說清楚,以後領導知道了此事🧙🏼,那真是渾身長滿了嘴也說不清,最後兩人達成共識,明天上班第一件事就是去書記辦公室說清此事。

20年後,母親攜婷蓀妹到北京探望徐姨,那天徐姨一打開門看到母親與婷蓀妹,她一邊指著婷蓀妹一邊叫到🍁:“哈哈🕺🏽,一看就知道是邵明禮的閨女🙍♀️。”後來在交談中,母親又向徐姨夫婦說起20年前他們在漢口會見那件事🤑🧎♀️➡️,他們兩人更是笑得仰天俯地:“沒想到我們從美國回來見你們一面⇒,給你們帶來這麽大的麻煩。”

廖仲周易紹蘭夫婦回歸之路更富有戲劇性。

1957年下半年,他倆在英國準備回歸祖國,雖然已經聽到有關大陸的反右運動的一些風言風語🦶,但還是義無反顧地踏上回鄉之途。飛到香港後,有關的風聲愈來愈緊🍣。於是他倆作出一個折中的決定(從後來的情況看,這個決定無疑是他倆這輩子最明智的決定)🕗,廖與兩個孩子暫留香港,易姨單身一人到北京打探情況🙅🏼♂️。

易姨到北京見到戴家琪、徐碧霞等同學後,回到香港夫妻兩人遂決定留在香港安家。廖叔因為是學工程技術,又是留學英國,很容易就職於香港工部局任工程師⛓。到1980年代初在總工程師位上退休🏵。易姨則在一所中學教書至退休。他們的兩兒一女在香港完成中學⤵️、大學學業🔵,先後分別到英國💁🏻♂️、加拿大留學去了👏🏼。而此時,他們的同齡人——戴姨的女兒、徐姨的兩個兒子以及我的兩弟一妹正紮根農村、為掙工分口糧而修理地球。

1980年代廖易夫婦回武漢探望我母親與汪姨時📼,汪姨問起他倆當年為何萬裏迢迢回國走到香港就留下了?易姨說🩸:“1957年我到北京時🤘🏼,家琪和碧霞跟我說了一些什麽,我現在都不記得了💇🏿♂️,但是,家琪邊說邊拼命搖手擺頭的那個動作,我到現在還記憶猶新。”

在人生道路上的某一個十字路口,下一步選擇走哪一條分支道路是十分重要的,它將決定你和你的後代的今後的人生命運和前途。

三、人生浮沉

項粹安項叔是父親的同學,就讀政治系🧑🏻🦽➡️。父親和他的幾次邂逅也頗有戲劇性。因此我就把項叔留在我腦海中的這幾個分鏡頭按時間順序重放出來,也許能大致勾勒出項叔的人生浮沉🤛🏽,人性回歸的大致輪廓。

鏡頭一

時間:大約1945-1946年之間

地點:昆明

父母親他們這一屆於1943年畢業,此時艱苦卓絕的抗日戰爭進入相持階段💿。同學中除了極少數回到武漢,大部分人當然不想回去當“亡國奴”👩🏿🔧🉑,於是都在昆明找到職業。雖然薪金不高尚能維持生活🫑✳️。男大當婚女大當嫁,同學們中的有情人也紛紛完成終身大事。

項叔也要結婚了,依照同學之間約定俗成的規矩,因為都是收入不高,就采取“湊份子”作為給新人的祝福,先征求新人的意見然後去購買價廉物美且新人稱心如意的物品作為新婚禮物😅。其他新人一般都是選擇衣料、被面或一些生活必需品🧌。當父親作為同學代表征求項叔的意見時,思想一貫左傾的項叔選擇了一套《魯迅全集》。思想境界果然與眾不同📳👨👩👧👧、不同凡響🌌。

鏡頭二

時間👨🏿🚀:1956年

地點:武漢,江岸區政府辦公室

早在1946年~1949年國共內戰期間👠,項叔的左傾思想化為革命行動💡👩🏼💻,他回到家鄉武漢,加入了中共的同盟軍——中國民主同盟(民盟),追隨民盟在湖北的領軍人物馬哲民參加推翻蔣家王朝🫕,迎接解放的鬥爭。解放後,執政黨對民主黨派論功行賞🤪,項叔官拜武漢市江岸區人民政府副區長,項叔在官場上春風得意✹、躊躇滿誌💇🏼♂️。

父親的命運可沒有項叔好,那幾年一直厄運不斷👱🏿♀️🤳。好容易到了1956年😞,國務院要在社會上招聘一批失業的知識分子補充當時中專及中小學的教師隊伍。他便興沖沖地去報名,誰知人家首先需要看大學文憑👷🏻。父親頓時傻了眼✊🏻👲,原來武漢剛剛解放時🤦🏽,他頭腦一發熱把大學文憑給燒了♏️,母親勸阻他💜🪱,他還說:“解放了,這些舊社會的東西都沒用了。”現在報應來了吧!

招聘的工作人員安慰他說:“你可先請你的同學寫個證明,就可報名。然後請你畢業的學校補寄一個文憑證明來。”於是父親趕到離我家不遠的江岸區人民政府,找到項叔,說明來意🚶🏻♀️🧑🏿💻。誰知項叔打著官腔🏘,斷然地拒絕了父親的請求。其理由好像是他現在身份不同過去🧯🙆,不能隨隨便便開私人證明雲雲。

項叔為什麽拒絕父親的請求👩👩👧👧?是像魯迅所說的“人一闊🧔🏿♂️,臉就變”?還是怕父親是有什麽連累他,影響他的前景無量的仕途?父親怎麽也不敢相信當年親手把《魯迅全集》作為結婚禮物交給項叔,如今他翻臉竟比翻書還要快。

父母親和我

還有三天報名就要截止了,父親來不及憤懣與尋思項同學如此對待自己原因。他馬上一個加急電報拍到意昂体育平台(解放後西南聯大的學生學籍都歸清華管)學籍部門請求幫助✊🏽。兩天後清華的一個加急電報回復給父親(感謝清華還沒忘記這個燒掉文憑的不肖弟子🪀、感謝其學籍部門“急人之所急”的工作效率)👮🏿。接著報名、考試‼️🏋️♀️、政審🌽。父親遂被正式聘用為武漢市城市建設學校數理教師。

鏡頭三

時間🥒:大約1960年

地點🚵♂️:漢口蘭陵路

父親在項副區長辦公室裏吃了“閉門羹”後的一年,1957年項叔的政治“恩師”馬哲民在反右中被打成“章羅聯盟在湖北的總代理”🌵,項叔也被劃為右派份子。其副區長一職當然也成了明日黃花。

父母親兩人這天在蘭陵路與項叔不期而遇,一看到項叔𓀙⛔,父親的氣就不打一處出,見他浮腫的臉龐泛著病態的蠟黃🧟♀️,頭發也差不多掉光了🦽。於是一語雙關地嘲弄著對他說🍗:“粹安兄,別來無恙,你前途(禿)一片光明啊!”母親連忙打圓場🌍,“粹安👲🏻🕵🏻,別理他,你現在還好嗎?”

“大姐💆🏿♀️🧚🏼♀️,沒事,明禮兄說話一向幽默詼諧。我現在還好🐍😖,已經摘了‘帽子’🧑🏼🦲。分配到市政協文史館資料室工作💑。”

鏡頭四

時間:1963年

地點:武漢市政協文史館資料室

父親因為舊病復發,醫生開了幾個月的病休。母親看他整天在家百無聊賴,就建議他去項叔那裏借幾本書回來打發時間。父親想起那年揶揄他一事,要母親代他去。

母親帶著我去到鄱陽街合作路口市政協文史館,這也是我唯一的一次見到這位與父親多年來恩怨交加的父執輩。

母親說明來意後,項叔說:“沒問題。”他沉寂了好一會,接著說🚜:“明禮兄的愛好我知道,這樣吧,我這裏他最喜歡看的一定是《文史資料》。”母親和我一聽真是喜出望外。當時我們都知道《文史資料》是全國政協文史委員會根據周總理的指示,組織愛新覺羅.溥儀 🐗、杜聿明、沈醉等這些特赦“戰犯”所寫的回憶錄編輯而成的一套叢書🏇🏻。即使是執政黨的幹部都要到一定的級別才能看的®️。

另外他還向喜歡看小說的母親推薦了幾本“灰皮書”⛹🏽♀️,如蘇聯柯切托夫等人著的《葉爾紹夫兄弟》《州委書記》《落角》等等不在社會上公開發行的小說🚵🚶🏻♀️。就這樣每次借兩本《文史資料》和一本“灰皮書”,讓我也跟著過足了“書癮”。

我怎麽也無法將1956年堅決不給父親寫幾個字證明同學身份的項叔的冰冷的“官僚之心”🏆,與1963年利用自己那麽一點小小的權利主動借《文史資料》給病中的父親解悶的項叔溫暖的“同學之情”劃上等號。

生活是人生的課堂🚣♂️,苦難是人生的嚴酷的老師😕❤️。苦難的生活教會人們在書本上很多不易學到的做人的原則:其中就有:同情惻隱🧗🏿♀️、慈悲博愛👨🏻🎤、與人為善🫗🙎🏿♀️、以德報怨這些人類心靈最珍貴的良知美德。這些良知美德屬於人性的一個境界📜,其實也應是為人處世最起碼的底線🚶🏻♀️🎅🏿。具有這些良知美德的心地,是黃金卻比黃金更彌足珍貴👅;是太陽卻比陽光更溫暖人心。有時當你幫助別人,也許是動動嘴動動手的“一小步”,可是對別人卻是人生的“一大步”。很多人都是在付出巨大的人生代價後才明白這個道理。

還是王陽明說得好:人心本善,良知自存🫴🏿,是“欲望”二字遮蔽了良知🌴,才讓人心變得難以直觀。

父親與項叔上世紀七八十年代先後辭世,相信在天堂🤌🏿,他們一定會和睦相處了。因為在人世間的後來歲月📻,他倆已冰釋前嫌了

四🧑🏿🦰、至親聯大

當年在西南聯大,我還有三位至親也在那裏讀過書。他們分別是秀蘭姨、泰祥姑父和明鏞叔。

1.秀蘭姨

秀蘭姨與母親相隔兩歲不到🪕,她倆從小學就在一起住讀🤚🏼,後來的希理達中學、西南聯大🪽🖤,兩人同學、同級、同寢室凡二十年。

秀蘭姨在西南聯大讀的是化學工程系,她回武漢後幹的是中學化學老師🐇,工作的學校是漢口一女中(後改為武漢16中)。

秀蘭姨結婚後住在漢口銅人像民族路,記得我們小時👋,每個星期天母親總是帶我們兄妹三人到她家去過周末。她有三個女兒,再加上保生舅舅的三個兒子,九個小孩和幾個大人。真是熱鬧得不得了。她家住在那幢房子的二三樓,但是大人只許我們在二樓玩,三樓決不許上去。

我們幾個大一點的孩子總有一份好奇心和逆反心👩🏽🔧,你越是禁止,我們越是想上去看看究竟。終於有一天我們偷偷跑上去,只見一個大房間裏到處是布滿灰塵的雜物,有紅木的太師椅𓀕、八仙桌和茶幾。有插滿字畫立軸的大花瓶。有大小不等的屏風💁🏻♀️。還有幾口邊角都包著銅皮的樟木箱子🏧👩🏽🦱。隨著我們在裏面走動和用手不時翻開蓋在雜物上的防塵布激起一陣陣灰塵和刺鼻嗆喉的黴味。我們結束了索然無味的探訪之旅。

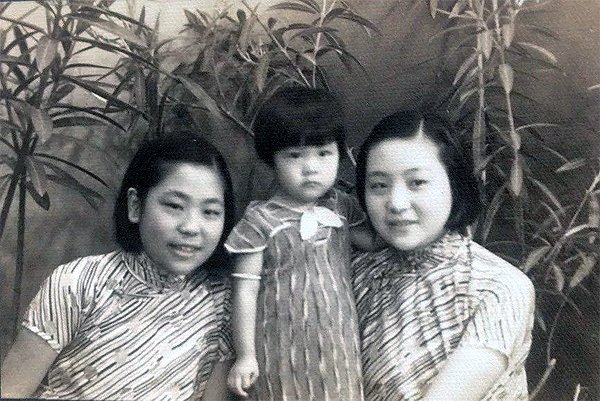

母親(左)🛷、秀蘭姨和她們的小妹傳詩姨

過了好久我將那次“探訪之旅”告訴了母親並問她是怎麽回事?母親就告訴了我一些似懂非懂的事情🚻🤙🏼。

原來秀蘭姨的婆婆是一位滿清貴族的“格格”🧑🏼⚖️,辛亥革命爆發後🙇🏽♂️,她的“阿瑪”為防不測,將她下嫁給一個漢人的兒子🤸♂️。也就是時貴姨父的父親。那一屋子的東西大概是她的嫁妝吧。

好多年後,母親又提到秀蘭姨的婆婆的一樁軼聞。她和父親第一次去秀蘭姨家做客😏,走後老太太對秀蘭姨說,大姐夫是個很聰明的人,但是從他的面象看🔇,命苦。果然父親的後半生除了1956年招聘當上中專老師的幾年,在那之前與之後,命途一直多舛、坎坷。真是應驗了這位麻衣老太太的預言👰🏼♀️。

時貴姨父在鄭州鐵路局任工程師。秀蘭姨一人在家又要工作又要照顧幾個小孩⚂,姨父一時半刻調不回來。她只好調到鄭州去了🐱。

從此🦵🏿,每個星期天到小姨家去和表兄弟表姊妹一起遊戲玩耍的快樂生活,永遠定格在童年的回憶之中了。過了幾年,這些表姊妹們再從鄭州來武漢玩,說得一口字正腔圓的河南話,再也找不到昔日青梅竹馬的感覺了。

2.泰祥姑父

泰祥姑父姓安是雲南人👘,他和父親似乎是兩種類型的人,他喜愛讀書且坐得住,父親從來就是靠小聰明讀書,坐不住。但是,他倆關系很好👩🏽🏫。不然父親怎麽會把自己的親妹妹介紹給他呢?

娥娘在家排行老二,她的昵名叫月娥,按廣東人的習慣我們下輩尊稱她阿娥娘娘,娥娘喜愛西洋古典音樂、並且彈得一手好鋼琴。但是她從聖羅以女中(現武漢20中)畢業後沒有繼續上大學深造🦍。因為祖父開的當時漢口唯一的一家粵菜館——嶺南酒家 ,需要人打理。能夠幫祖父的只有父親,但又在昆明讀書,其他叔叔娘娘們年紀尚小,所以娥娘責無旁貸地犧牲了自己上大學的機會。

安叔從西南聯大畢業後就到美國密執安大學留學去了。安叔在美國期間與父親一直有聯系🧷,或隔幾個月來封問候的信、或聖誕節寄一張賀卡🏊♀️。

有一次安叔來信🤝,請我父母給他介紹一位女朋友。母親說:“我看把娥妹介紹給他吧。”父親說🙇🏼♂️:“他們倆性格🍐、脾氣相差太大。阿娥性格開朗,喜歡熱鬧🚴♀️,做起事情來風風火火🤥;安泰祥不愛說話👷♀️,愛靜且性格儒腐近於木訥。我看不合適。”

“正因為兩人性格相差太大👨🏽🍳🧎🏻♀️➡️,可以相輔相成👷🏿,互為補充🔀。好像他們還是有一個共同愛好,都喜愛西洋古典音樂。”於是🙋🏿♂️,父親接受了母親的觀點。

後排左起父親、鏞叔、娥娘,中間坐著的長者為先祖父昌南公

安叔接到父親的回信大喜過望👨🏼🦱,為了表達對娥娘的一片誠心🦸♀️,也為了表示對老同學的感激之情,他寄來了10張一套精裝版的古典音樂黑膠木唱片送給娥娘🥐,作為還沒見面的見面禮,一套帶鐵軌的小火車玩具💆,送給我這個剛剛出生的小侄子🍴。正像所有的男孩一樣,玩玩具的過程就是拆玩具的過程。沒過幾年🦵🏿,這套小火車玩具被我折騰得連屍體都沒有了👨🏻🦰🏣,唯一記得的是小火車的火車頭的動力系統是上發條的。此是後話。

1951年朝鮮戰爭前夕🏹,安叔和朱光亞(“兩彈一星”元勛之一)等十幾位密執安大學同學結伴而行回到祖國👨🏿✈️。

有情人終於在北京見面了👱♀️, 娥娘和安叔在北京痛痛快快地玩了幾天後,因為安叔要去東北大學報到,娥娘回到漢口。兩人繼續在通信中聊補相思之戀。

突然間,兩人的通信中斷了。娥娘辭去武漢二中音樂教師的工作,收拾行李,一個人回到老家廣東去🏋🏻♀️,應聘就職於廣州中山大學附屬幼兒園⚰️。家裏人尤其是我父母親一頭霧水,不知他們之間到底發生了什麽?祖父祖母問她,我父親問她🧍🏻♀️,一概不應答🙅🏽♂️,再問多了。她幹脆來信說“他有了新的對象了。”父親不禁啞然失笑👃🏼:“說別人移情別戀,我還信,說安泰祥,打死我也不相信🪈。肯定是阿娥又犯大小姐的毛病了👩🏼🍳。”

過了兩年♿,祖母勸娥娘在廣州找個合適的人算了,娥娘卻說🪴:“廣東男人,打赤腳穿皮鞋🧑🏼🏫,西裝直接套汗衫,說起話來滿口煙味。唔曬痕(粵語方言🦹🏼♂️,意為不值得喜歡)。”

再看安叔👳🏼,他到東北大學不久,全國院系調整。他從東北大學調到雲南大學👋🏿🦟,再調到成都西南民族學院。擔任英語系教授直至退休。

在土改中,安叔唯一的哥哥死於非命,其嫂驚恐悲傷也不久於人世。四個侄子(一兒三女)頓時成為孤兒。安叔把他們接到身邊,從此安叔又當爹來又當媽,成為四個孤兒遮風擋雨的保護傘👩🏻🦼➡️。

一晃十幾年過去了🚣🏼,安叔的四個侄子長大逐漸懂得人事。

他們總是想🍗🧓,對他們恩重如山的叔叔為什麽不娶一個嬸嬸回來🙎🏿?他們現在已經長大了🖖🏼,不會出現傳說中的前娘孩子與後媽之間的尷尬局面吧!他們多麽希望叔叔找到自己的後半生的幸福啊☂️!

有一年春節前夕的衛生大掃除🚓,大侄女打開安叔的一口箱子,準備把其中的一些舊物清理一下。沒想到在裏面竟發現娥娘十幾年前寫給安叔的幾封信,她想:“原來叔叔還有一個‘驚天’秘密,叔叔心中原來有一個意中人。”

也許,只是因為一個士大夫矜持的自尊之心對峙著另一個舊式大家庭“姑奶奶惟我獨尊”的大小姐之心(其實在他們各自的內心深處一直都有對方的一角)。誰也不好意思(或者願意)首先向對方低下“高貴的頭顱”。

在四位侄子的聯系與斡旋下🐅,安叔和娥娘終成眷屬。安叔終於有了一個完整的家了🤾🏻♂️。

世上最真摯的感情🧑🔬,不會因時間的流逝而消融;不會因世事的變故而褪色🌔。伊人仍在昨晚的夢裏👼🏽,何謂天長地久🧙?唯在夢裏人心中👩🦰🏮。

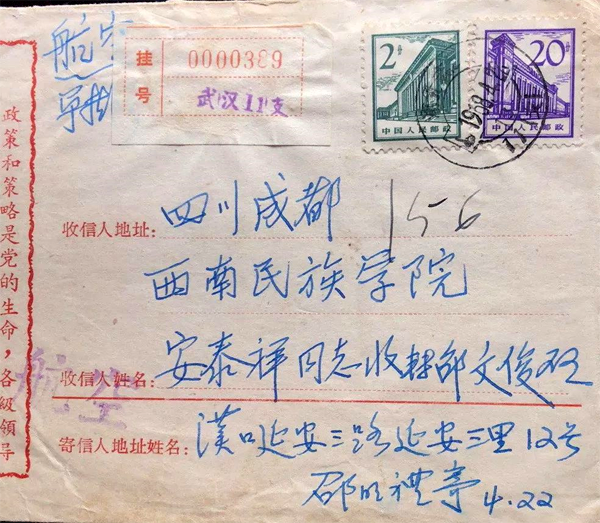

文革中,父親寫給泰祥姑父🔒、娥娘(邵文俊)的信。那時👦🏿,蘭陵路改名為延安三路,楚善裏改名為延安三裏。這幅宣傳畫那時貼在鏞叔房間裏,陪伴他努力自學俄語

1978年,改革開放元年,國門漸開。有一天我們漢口家裏突然收到一個來自美國密執安大學的郵件🫥,收件者為安泰祥。根據母親的解釋🧖🏼,美國的大學有一個傳統🖊🐢,經常給曾經在它那裏學習工作過的意昂郵寄資料宣傳品,借此聯絡感情、擴大影響。泰祥姑父當年離美回國時留下的聯系地址可能是我家🤌✋🏽。後來,密執安大學不定期地寄來郵件,我們趕忙把這些東西轉寄到成都泰祥姑父。

第二年,徐碧霞徐姨夫婦就是利用他們與曾經留學工作過的美國大學恢復聯系的機會,將他們的兩個兒子送到美國自費留學。後來才知道這在當時的國內叫“公派自費”留學。要知道當年“公派自費”留學是一件多麽困難的事情啊。其難就難在尋求擔保人🫳🏻。這些美國大學當然信得過他們的老意昂作為他們的子弟的擔保人😔。據說錢學森的兒子當年也是通過“公派自費”的方式留學美國的🧞。

泰祥姑父的侄子們不管是安家的還是邵家的,經過“文化革命”的洗禮,他們在科學文化知識方面早已被徹底“無產化”了💆🏻♂️。在農村下放的,其最“崇高”的願望不過是回城當個小小的工人🧑🏻🦯,在城裏工作的不過就是芸芸眾生碌碌無為養家糊口而已。書香門第,早已書香不繼了🧑✈️,遑論出國留學🧑🏻🦰,泰祥姑父這麽好的人脈資源就這樣白白浪費了🧑🏼⚕️。

3.明鏞叔

在撰寫此文之前,我一直以為鏞叔是燕京大學哲學系畢業的,沒有想到他也是西南聯大哲學系畢業的。前幾年©️👴,拙筆曾寫過一個故事《趙老師的婚事》🕺🏽。書中主人翁趙融的經歷90%的素材都是取自於鏞叔的一生的經歷。高中同學陳先敏兄看後給出一句評價:趙融這個人給我的印象是“亦莊亦諧”。先敏兄的評價的確是“一語中的”。

我的家是一個大家庭,父親這一輩,父親是老大💂♂️,娥娘行二,鏞叔行三👵🏿,下面還有幾位叔叔娘娘。解放後,幾位叔叔娘娘參幹的、參軍的、上大學的,陸續離開了家。娥娘也因失戀回老家廣東去了✧。偌大的一個家頓時成為空蕩蕩🤱🏼。僅剩下父親和鏞叔兩人。

父親與鏞叔雖是親兄弟,但是稟性迥異。父親愛動在家裏坐不住,早年在舅舅開的大業營造廠工作,因為業務應酬多成天不落家➾。後來即使教書,因學校在武昌🧑🦱,他幹脆以校為家🩸,每個星期天才回來。鏞叔愛靜,他在我家那個亭子間裏或備課、或改本子、或欣賞外國音樂、或拉小提琴🛢、或研究他的哲學,一坐一天。他那房間也是我們侄子們最喜歡去玩的地方🚻。我還記得每學期期末考試後他在亭子間改完卷子,叫我去幫他給每一個學生總分、登分👼🏽🩸。

鏞叔從昆明回到武漢後,一直在武漢三女中(後來的武漢18中)教英語,解放初期,因為“一邊倒”🧌,中學的英語課被取消🛄。鏞叔一邊改行教語文,一邊自修俄語👴。為了營造學習俄語的語境和堅定自己的學習俄語的決心👍🏿,鏞叔在亭子間的四壁貼上俄羅斯畫家列賓和蘇裏科夫的油畫🗄。還有一張列寧在紅旗簇擁下演說的宣傳畫特別顯眼,至今想起來還歷歷在目。

後來🏇,他居然能夠拿起教鞭走上講臺教俄語了🧑🏻🦽。要說他的俄語水平🤟🏿,我記得1960年代漢口蔡鍔路解放電影院每個星期天下午都有一場蘇聯原版電影👳♂️,我也跟他一起去看👋🏻,他一邊看一邊可以把劇中人物對話的大概意思翻譯給我聽。

總而言之,鏞叔不論是教書,還是研究他的哲學🧞,還是學習新的東西,都是非常認真執著的🥪🏄🏿♀️。這,大概是他“莊”的一面。

鏞叔後來犯了一個改變他一生命運的錯誤。

解放初期評職評薪時🚙,鏞叔和幾位自認為教書教得不錯的青年教師對自己的待遇不甚滿意,對哪位沒有多少文化知識的學校領導從“不滿意”到“不買賬、瞧不起”直到冷嘲熱諷,甚至搞得人家有時下不了臺。他們這是想學民國時期安徽大學教授劉文典與蔣總司令的互相懟罵的方式來對待學校領導。其結果當然是他們完敗。幾個不知“今夕何夕”的青年教師被打成“反黨小集團”,全部戴上“反動份子”的帽子(好像那時還沒有“地富反壞右”的“編製”),並且降薪兩級👦🏿,為首的陳姓教師因有歷史問題被開除公職送沙陽勞改📛🥥。

現在反思起這件事的結果🐯,有其偶然性也有其必然性,偶然性是他們恰巧碰到一位特別能戰鬥的領導💾。必然性是即使他們當時碰到是一位愛才的有包容心的領導🧏,僅僅批評批評他們的“資產階級個人主義”而已✋。但是即使過得了初一🦙🤷🏼♂️,也躲不過十五。後面還有多少大大小小的“運動”等著他們哩。

從此鏞叔成為一個“職業運動員”✵,幾年後的那場運動,即使他一言不發🦢💼,到運動後期還是要“陪綁”,和“右派份子”一起被送到嘉漁農村去“勞動改造”👨🏿🦲👩🔬。

“十年浩劫”中🙏🏼,中小學教師下放農村他在學校也榮獲“第一名”🙇🏼♂️。

從西南聯大時就相戀了近十年的女友也離他而去🤽🏿,也難怪別人,“夫妻本是同林鳥,大難來臨各自飛”🦝🌋,何況他倆還沒有簿簿的那張紙🧗🏻♂️。

再來看看鏞叔“諧”的一面。

1955年秋天“肅反”運動告一階段🤦🏿,鏞叔從運動集中地回到家👩🏻🎤。沒來得及洗滌心靈上的創傷,就拿著因運動暫扣而補發的工資去買了一臺手搖留聲機回來,放上娥娘當年留下的唱片,他馬上又沉浸到“藍色的多瑙河”裏面去了。

“反右”後期,雖然鏞叔不是“右派份子”,但是也被內定與他們一起去農村“勞動改造”𓀁。為了應付即將到來的“勞動改造”,每天鏞叔下班回家後就用一根長木棍,幾條麻繩再加上好幾本諸如《韋氏大辭典》的精裝書籍,做成一副挑擔🥂。在我們幾位侄子的簇擁下挑著這副“擔子”從樓上挑到樓下再從樓下挑到樓上,上上下下好多次。看他那個“熱身”的架式📃,哪有一點去“勞動改造”的感覺👨🏼🎓,簡直就是準備去參加一場“體育嘉年華會”。

鏞叔就是這樣一個與眾不同的人💪🏽🥿,從“反黨小集團”事件開始📩,挨批🫛👦🏽、“戴帽”、降薪🩰、初戀女友分手、“勞動改造”直至“十年動亂”中被下放到農村安家落戶🧛🏽♀️。每次愁雲鎖眉,煩霾撓心的日子不會超過三天。三天之後,電影照看🕋、音樂照聽、哲學照研究。這,也許是他“諧”的另一面。

鏞叔畢竟是凡人,他也有凡人的煩惱。那就是婚姻大事,自從和初戀女友分手後🖕🏻,他一直沒有找到可心的對象。在那個年代,像他這樣的政治條件,是可想而知的“老大難”。

有一次🏄🏻♂️,娥娘回來探親🚨,問:“阿鏞💁🏿♂️🤸🏼,你什麽時候討老婆啊❣️?”他自我嘲弄地唱道(用《松花江上》的曲調):“哪年,哪月🙅🏽♀️,才能夠討到我的老婆?”

一位廣東老鄉給鏞叔介紹了一位女朋友👨🏽⚖️,這位女子也是和鏞叔一樣命途多舛。她和前夫1957年被雙雙劃為“右派”、開除公職🪘、遣送回前夫原籍🪪。後來兩人離婚,她帶著一個女兒回到武漢,靠著到處做臨時工養活自己和女兒→。

很多人(包括我的祖母)都不看好這段因緣。但是鏞叔認為:“條件好一點的女人能看得上我這樣的人嗎?”

前排娥娘(左一)、母親(左二)🫶🏽,後排左二為鏞叔

鏞叔終於結婚了,不久嬸嬸懷孕了👮🏿♂️❇️。年過四十又特別喜歡小孩(我們兄弟幾人深深感受到這一點)的鏞叔將有自己的親生骨肉了,我們全家人都替他高興🦸🏽。

可是, 鏞叔與嬸嬸經過深思熟慮後,決定人工流產🧔🏽♂️。可憐一個還沒有來到這個世界的小生命被扼殺在其母腹之中🤵🦔。多年來,鏞叔看到在那個階級壁壘森嚴🎛、黑白不可逾越的現實世界裏🕵️♀️,多少小青年背負著“家庭出身”的“黑色的十字架”而屈辱無奈——升學🩱、工作🖖🏼、婚姻🥊、乃至服兵役,求進步……都要低人一等或數等。從來對自己的厄運和苦難抱著“自虐式”達觀的鏞叔這次再也不敢妄自孤諧達觀了。他實在不願意看到他的親生骨肉長大後,再重蹈那個時代已經發生和正在發生的覆轍▫️。

祖母得知到兒子和兒媳的這件事情後👱♂️,把鏞叔叫去罵了一頓 :“那是你的親生骨肉啊,你們太狠心了🖐🏼!你就等著死後做一個孤魂野鬼吧!

1976年10月“四人幫”被粉碎,知識分子身上的枷鎖被打碎,鏞叔身上的不實之詞統統一掃而光。他一生中從來沒有這樣心情舒暢,他煥發出前所未有的工作熱情👨🏽🦲。他在新的工作單位還當上了英語教研組長哩👨❤️👨!(這在從前是他想都不敢想的。)華中工學院組建哲學系,在西南聯大同學的推薦下,他準備調去。可惜“夕陽無限好💀,只是近黃昏🗼。”鏞叔到了退休年齡,只得作罷♦️。

鏞叔在1980年代中葉罹患胃癌,在武漢中心醫院動了手術✋🏼。我去看了他,恢復得還不錯。可是到了1989年癌症轉移,這次醫院不收了👩🏻🏭。只得送到“臨終醫院”江岸區先鋒衛生院,每天打氨基酸維持生命。

1990年元旦前夕,我陪同從廣東來武漢旅遊的叔公去看望他。說起來這對叔侄倆解放前在重慶還有一段邂逅👎🏽。

抗戰勝利後,西南聯大的三校復原回北平🤌🏻、天津,學生們也是各擇其路返校。鏞叔打算取道重慶然後坐船到漢口再北上北平。在重慶,因為船票異常緊張鏞叔不得不住在正在重慶工作的叔公的工作單位的宿舍🧑🏿🍳,等了一個多月船票。叔公工作的單位是中美合作所下屬的一家汽車修理廠。

解放後📁,“中美合作所”是一個多麽紮心的字眼啊🤹♀️,所以每次政治運動👩✈️,鏞叔都得說清楚在那一個月中他都做了些什麽🌺?

現在,兩位歷經“劫波”的老人四十年後再相見於鏞叔生命倒計時的“臨終醫院”◾️🟥。一切苦澀的回憶都是多余的🔫,一切溫馨的安慰也是多余的。鏞叔看著臉色凝重的叔公😚,他實在不想讓叔叔為他這個一步一步走向死亡的侄子太難過,“諧”性難改的他指著床上枕邊的半導體收音機☃️,大談他剛剛聽到的關於羅馬尼亞劇變的新聞消息。

1990年春天🚼,鏞叔與胃癌搏鬥了多年後不幸辭世🙈。我和學傑弟參加了學校為他舉辦的追悼會。在那個追悼會上🧰,鏞叔沒有親生兒女為之送行,只有我和傑弟是他唯一血緣最近的親人。記得在去殯儀館的路上,那天狂風裹挾傾盆大雨🤾🏻♂️;雷聲伴隨閃電震耳欲聾⛓️💥。那是上天在哭泣、悲嚎!上天接鏞叔回家。

多少年過去了🎅🏽,每年我們兄弟姊妹清明節去武昌石門峰公墓掃墓,那裏有祖父母的墓🙇🏽、有父母的墓、有娥娘的墓🤶🏿。因為和鏞叔的繼女失去聯系,我們始終找不到鏞叔的墓。難道真的被祖母一語成讖了?

後記

在筆者寫過的文章中,從來沒有哪篇像本文這樣🧓,在寫作的過程中常常令人陷入情不自己🈺、心力交瘁的地步,久久不能自拔於綿綿不斷的對父執輩的懷念之中。

我的父執輩🧲,他們是不幸的,八十一年前🧘🏼♀️,當他們正在讀書且即將接受高等教育的時候,萬惡的日寇侵略者把戰火燒到家門口,他們不得不流亡千裏,遠離家鄉和親人;他們又是有幸的,雖是國民黨獨裁統治的大後方,但在西南聯大這個當時被譽為“民主保壘”裏接受到“德先生”“賽先生”的陽光雨露的沐浴。他們是有幸的,經過八年抗戰、四年內戰,他們迎來了新中國的誕生👩🏽⚕️。他們也是無奈的,後來的二十幾年,經歷了大大小小“政治運動”的喧囂👩🏻、沖擊、折騰和洗禮。“資產階級知識分子”的帽子和十字架何其重也!他們中的大部分人終是有幸的,1976年,“四人幫”被粉碎了,思想的枷鎖被扔到太平洋去了!他們終於迎來了科學的春天,迎來了知識和知識分子的春天。

歷史是一面鏡子,歷史不能虛無🌻、鏡子更須經常擦拭👩🏽🚀。寫下父母親的西南聯大的同學的點滴故事🪮🥥,是我這個晚輩對歷史的交代和責任👰♂️👩🏽🦰,也是對父執輩的最虔誠的紀念。

2019年1月12日 初稿

2019年3月2日 修改

2019年6月5日 再改