朱雲,1919年生,安徽太湖人。1939年考入國立西南聯合大學經濟系,1943年畢業後正式參加軍事委員會戰地服務團,在雲南沾益軍用機場從事空軍後勤保障工作。抗戰勝利後轉入地方工作,1956年由上海趕赴陜西西安支援大西北經濟建設。1982年退休後居住於陜西鹹陽。2018年7月4日去世,享年99歲。

——編者註

我始終覺得,自己和朱雲的緣分是註定的。找到他的時候,老兵已至鮐背之年,而我尚未不惑。

做關愛抗戰老兵誌願者多年,看望敬愛的老兵已超過兩百人次,但由我親身尋訪發現的卻不多,而朱雲就是其中的第一位。那還是幾年前一個初冬,有朋友接到來自鹹陽的一通電話,說他家老人參加過抗戰,問可否來看看。然而,不久之後再打過去時,電話卻已停機。在記錄簿上留存的信息只有“朱雲,1919年生,飛虎隊地勤,住鹹陽天王小區”的寥寥數語。

作家夏丏尊在《白馬湖之冬》中寫道:“最嚴寒的幾天,泥地看去慘白如水門汀,山色凍得發紫而黯,湖波泛深藍色。”白馬湖尚在溫婉的江南,大西北的嚴冬自然就更難熬。熟悉抗戰老兵的人們都知道,冬天是老兵集中“歸隊”的時段。而“1919年生”那幾個字就像刺一般紮著我,如果不找到已經近百歲的他,也許那個冬天……當年大寒節氣之後第五天,我和畫家趙軍航頂著蒙蒙霧霾由西安趕往鹹陽。

趙兄曾在此謀生經年,頗得地利,很快便尋到位於七廠十字的天王小區。來時我們即抱定“大海撈針”的決心,不過這海卻大得超出了想象。原來,天王小區是鹹陽大型老國企國棉七廠的家屬區,始建於上世紀五十年代,常住人口一萬兩千多,光樓宇就有四十六棟,占地據稱達幾百畝。莫說是找人,即便是轉個圈也得好一會兒。那天又是周六,社區和物業均在休假,只得隨走隨問:“我們要找抗戰老兵,就是打過日本鬼子的軍人;老兵叫朱雲,九十多歲,不知道是哪個車間的,兒子肯定姓朱;我們是西安來的誌願者;找老兵是想來看望……”冬日裏在外活動的老人並不多,饒是如此,二三十人打問下來,也難免口幹舌燥。最後碰到的大約是位退休老幹部,很贊賞我們的做法,幫著出主意:“小夥子,如果他是本廠職工退休,這樣找可能還沾點邊。但如是外單位退休住這邊子女家,那就麻煩了。另外,這個廠子還有個天王二區,要不到那邊再試試?”一個多小時後,我們從天王二區沮喪而返。尋訪半晌已至下午,還未吃中飯,的確困乏了。趙兄問接下來咋辦,躊躇間,忽然瞥見小區便民欄中社區民警的照片,不禁心中一動。打電話說明來意,很順利地就得到了社區乞主任的號碼。再打過去,是位中年男同誌,一聽事情很熱情,立即幫著查詢小區高齡老人登記。不過最終,還是在遺憾中結束了通話。

返回西安後各自忙碌——誰知第四天剛上班,居然接到乞主任的電話,聲音很激動:“蒲老師,朱雲找到了!就在我們小區!”真是山重水復、柳暗花明啊。臘月十二,踏著還未消融的積雪,我們全家及趙軍航、李波龍、董海燕、王建華等一眾誌願者,趕往朱雲家中做初次探望。

70年來,老兵的抗戰畫卷第一次向世人緩緩打開:朱雲,原名朱文瑛,祖籍安徽省安慶市,1939年考入著名的國立西南聯合大學經濟系。在校期間即參加軍事委員會戰地服務團工作,這是抗戰期間中國政府為前線將士提供服務及慰問傷兵的機構;同時也負責在華美軍的部分後勤工作,還培訓過兩千多名軍事翻譯人才。

朱雲珍藏的西南聯大同學錄

第一行第四個名字“朱文瑛”即朱雲原名

1943年朱雲畢業後繼續留團,被派至雲南沾益軍用機場,為美軍航空兵從事後勤保障(財務)工作。沾益機場於1938年興建,滇緬公路被切斷後成為“駝峰航線”主要中轉站之一;1943年3月美軍第14航空隊(通稱飛虎隊)入駐後又成為重要的空軍基地。誠然,朱雲並沒有什麽驚天動地的戰績;然而,中華民族偉大抗日戰爭的勝利,不就是千千萬萬個這樣普通人的努力一點一滴拼出來的嗎?老兵只是淡淡地講述著。最後,他說,在雲南最大的收獲是娶到了美麗的白族姑娘。言至此處,朱雲就轉頭望向身邊的老伴,一朵紅霞飛上老奶奶林淑敏的臉龐,比她漂亮的白族頭飾還要動人。屋中頓時充滿了歡快的笑聲和掌聲。

作為重要的軍事基地,沾益機場也曾遭到過日軍空襲,兩位老人從“跑轟炸”(雲南俗語,意即躲避日機轟炸)開始,相伴走過七十年風雨歷程,相濡以沫,恩愛有加,真是羨煞後輩。朱雲後來將自己的名字由朱文瑛改為了朱雲,雲南的雲,就是為了紀念抗戰期間在祖國大西南的這段難忘經歷。

今天的沾益機場一角

朱雲的子女在父親戰鬥過的地方留影

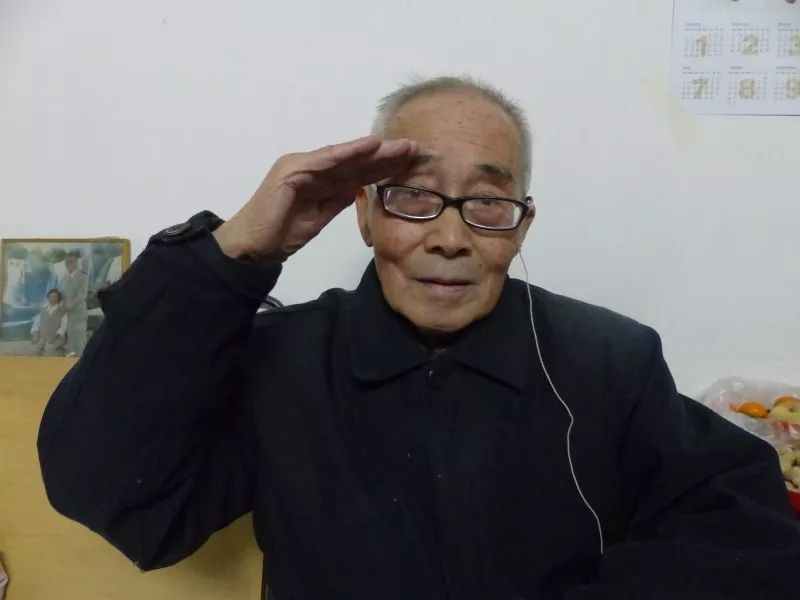

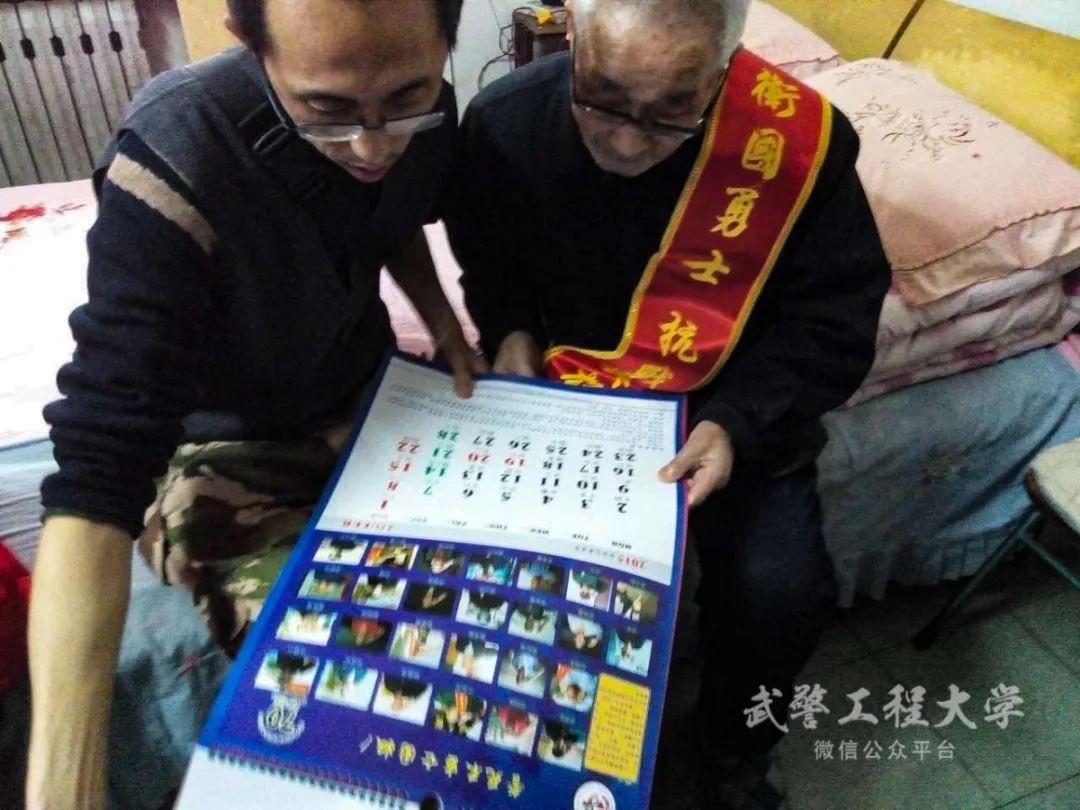

正式看望的時間定在臘月十八。當日,朱雲那些年逾花甲的子女們也都到了,其中多數還是專門從外地趕回的。上午11時,致敬儀式開始,在激昂的二戰樂曲聲中,我們為老兵佩戴綬帶,宣讀致敬辭,敬贈“抗戰英雄”牌匾和印有他照片的紀念掛歷,並把一枚抗戰勝利紀念章端端正正地別在他的胸前,儀式簡潔、隆重、莊嚴。那一刻,我仿佛置身於那個山河破碎但又鐵血抗爭的年代,而老兵的眼角也早已閃爍著晶瑩的光點。

媒體人楊瀾曾經說過,關愛抗戰老兵,最後面對的就是一座座墳墓。的確如此:前年夏天,一個蟬蟲不住鳴叫的日子,我又一次從西安趕往鹹陽,並特地穿上了軍裝。此番所去並非天王小區朱雲居所,而是鹹陽市殯儀館——去送老兵最後一程。

看著安詳靜臥的朱雲,我的腦海裏不禁閃現出九三閱兵式上,習主席第一個起身並揮手向抗戰老兵乘車方隊致意的場景。天地英雄氣,千秋尚凜然!在致悼詞即將結束的時候,淚水終於不受控製地滴滴落下,刹那間,耳畔似乎又響起那首名為《我的抗戰》的歌:“離離原上呦,三軍無聲呦,一面旗幟飄在天之角。離離原上呦,歲月無情呦,一支戰歌唱著遠去了。蒹葭蒼蒼,白露為霜,一隊老兵消失在戰場……”