鄒承魯

1949年8月25日,在英國一座花園般的海濱小城,舉行了一場簡單卻註定不平凡的婚禮。

大科學家李四光攜夫人許淑彬出席了這場婚禮。新娘言笑晏晏、光彩照人,是他們的獨生愛女李林;新郎風華正茂、英挺出眾,此刻還名不見經傳。沉浸在甜蜜氣氛中的主賓大概都沒料到,31年後,這對璧人將雙雙當選中國科學院院士,成就“一門三院士”的佳話。

在悠揚音樂和陣陣歡笑間,李四光默默打量著自己的女婿。毫無疑問,這個名叫鄒承魯的小夥子聰敏過人,具備成為優秀科學家的一切素養。但同樣顯而易見的,是他的年輕氣盛和鋒芒畢露。倘若什麽人、什麽事惹他看不慣了,他往往會諷刺挖苦一番。

“這麽個脾氣,以後恐怕要吃些虧了。”李四光心下暗暗嘆了口氣。

意氣飛揚少年郎

李四光的眼光不錯。鄒承魯從小天資穎悟,但也因為性格張揚,闖過不少禍。

早在他讀高中的時候,就對國民黨派軍訓教官監控學生極為不滿。有一天晚自習,當蠻橫癡肥的教官走進教室時,他向同學使了個眼色,一起用英語高喊教官的外號——“土肥圓”,險些被開除學籍。幸虧有幾位老師力保,才記大過作罷。

高中畢業後,他放棄了離家近、物質條件更好的中央大學,西遷昆明,考取西南聯大。而即便在英才薈萃的西南聯大,鄒承魯依然引人註目。

他身量頎長、面容英俊,而且驚人的多才多藝:能吟詩、會作對,撰劇本、寫小說,編墻報、演戲劇……他還熱衷於參加講演比賽,無論是中文講演還是英文講演,總拿第一名。作為化學系學生,他甚至還和兩名文科生合辦了一份墻報,在上面連載自己寫的戀愛小說,主角是一對科學家情侶。這部“處女作”在校園裏風靡一時,吸引了不少同學圍在校門口手抄。

上了大學的鄒承魯依舊不老實,喜歡睡懶覺,還會選擇性地逃課。他和好友陸家佺都不喜歡體育課,總是托其他同學代為答到。有次體育課臨時宣布考試,來不及通知他倆,受二人之托的曾仲端同學急中生智,先戴著眼鏡穿著外套,代表自己做了一套動作;然後脫了外套摘掉眼鏡,代表陸家佺做了一套動作;最後點到鄒承魯時,曾仲端已經脫得只剩背心了,又做了一遍動作,總算蒙混過關。

但鄒承魯後來還是栽在了愛睡懶覺和年少輕狂上。有一次他又睡過了頭,去開水房打熱水時,卻發現早已鎖門。懊惱之下,他狠狠踢了一腳水房的門,偏偏被恰巧路過的訓導長查良釗看到。

這位查先生正是著名作家金庸(查良鏞)的堂兄。他見有個學生如此失態,便問:“你怎麽踢門?叫什麽名字?”鄒承魯也是初生牛犢不怕虎,沒好氣地回道:“我叫鄒承魯!”查良釗回去一查,這樣“囂張”的學生是化學系的,便把他的貸金從甲等減到乙等,一下子少了十幾元。

鄒承魯這下知道厲害了。他原本每天在小攤上買早點吃,現在只能吃學校供應的午飯和晚飯。三餐縮減為兩頓,常常餓得心慌,只好外出找“兼差”。

關鍵時刻,還是那位講義氣的好友曾仲端起了作用。他有個親戚開了家酒吧,因為常有美國大兵光顧,需要一批會英語的人幫忙。於是,鄒承魯等幾名同學就被喊去照看生意,盡管收入不高,好歹解決了早飯問題。

天真赤誠遠征軍

然而,鄒承魯在西南聯大的最後一個學年,被戰火打斷了。

1944年,侵華日軍猛攻中國的西南大後方,局勢危如累卵。國民黨政府號召在校學生從軍。西南聯大校長梅貽琦牽頭成立了“誌願從軍委員會”,動員學子們投筆從戎、抗日救亡。

鄒承魯從小就恨極了日本侵略者。他在沈陽讀小學時,親歷了九一八事變;在武漢讀初中時,又在日軍的迫近下乘船逃難;在重慶讀高中時,見證了頻繁的狂轟濫炸;此刻就連偏安一隅的西南聯大,也放不下一張平靜的書桌!

想到這些,鄒承魯胸中怒火如熾,他提筆寫下一封家書,要告別母親,參軍遠征。鄒母當時剛剛失去丈夫,見信大驚失色。大哥鄒承曾趕緊長途跋涉趕往昆明,想要勸阻弟弟。但當他到達時,鄒承魯已經入伍開拔了。

鄒承魯是抱著上陣殺敵的夢想參軍的,但中國駐印軍總部過於忌憚這些學生,連槍桿都沒讓他們摸過。在印度,鄒承魯成了一名運輸兵,駕駛大卡車冒著生命危險往返運送軍用物資,為抗戰貢獻著自己的力量。

1945年6月,鄒承魯所在的團被派往印緬邊界一個因霍亂死了不少人的駐地。學生兵們沒有辦法,只能利用自己學過的防疫知識:勤洗手、吃熟食、填埋糞便、保護水源清潔,最終沒人死於霍亂。

好在此時日軍大勢已去,沒過多久,青年遠征軍接到通知,可以回國了。鄒承魯開著滿載軍用物資的吉普車,行駛在草草修建的中印公路上,一側是煙雲繚繞的萬丈深淵,另一側則是連綿不斷的墳丘,下面埋葬著日軍的5個精銳師團和一個旅團。那一刻,這名小小的運輸兵,也感受到了勝利的榮光。

時至今日,在雲南師範大學校園裏,還矗立著“國立西南聯合大學紀念碑”。碑石正面是馮友蘭撰寫的碑文,背面刻著抗戰以來從軍的834名聯大學子姓名,鄒承魯的名字就在其中。

風華正茂留學生

從西南聯大畢業一年多後,鄒承魯通過了二戰後重啟的首屆“庚子賠款”留英公費考試。積壓多屆的考生競爭僅有一二十個名額,激烈程度可想而知。

考試放榜那天,大哥鄒承曾捏著報紙,緊張得手都在抖。他從錄取的最後一名看起,目光一行行向上移,越看越心涼。就在他要放下報紙時,眼光掃到了榜頭第一名,竟然正是鄒承魯的名字!

鄒承魯到英國後,起先被分配到伯明翰大學一位諾貝爾化學獎得主門下,但鄒承魯更想鉆研生物化學。好在有前輩學者王應睞的推薦,他成功轉學至劍橋大學,師從著名生物化學家凱林教授。

凱林是鄒承魯一生治學為人的楷模。二戰結束後的英國,已然不復往日繁榮,科研經費也十分緊張,但凱林最擅長利用簡陋的設備做出優秀的工作。一名美國學者來凱林實驗室訪問,介紹自己的實驗室已經裝備了世界上最先進的儀器,但一時不知道該開展什麽工作。凱林對他說:“所有的先進儀器都可以用錢買到,但先進的科學思想用錢買不到。”

這一幕深深觸動了鄒承魯。後來他回到一窮二白的新中國,也從不因落後的條件而耽誤工作,他知道如何利用一切可及的資源,例如給磨豆子的石磨裝上馬達,用來粉碎動物組織提取酶。

在凱林的指導下,鄒承魯作為唯一作者在讀博期間發表的第一篇學術論文,就登在國際頂級學術期刊《自然》上。

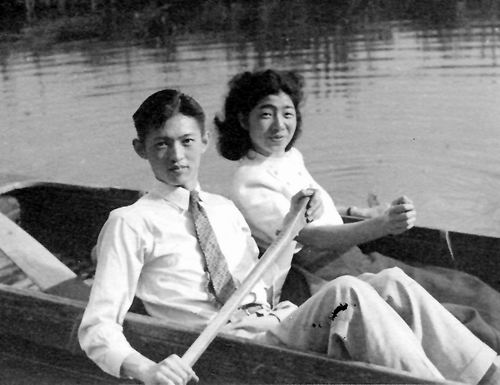

鄒承魯和李林在劍河(即康河)劃船。

劍橋大學的一場中國同學聚會中,鄒承魯和李林同臺演唱了一首《松花江上》,由此開啟了愛情篇章。兩個年輕人都瀟灑好玩,閑來喜歡在劍橋的河上劃船。

誰想浪漫的小船“說翻就翻”。鄒承魯撐船技藝不精,一頭栽進了徐誌摩謳歌過的“康河的柔波”。李林不知道鄒承魯不會遊泳,竟然在船上大笑起來。為這事,兩人頗置了幾天氣。

即便在熱戀期,鄒承魯也沒少“唐突佳人”,但他的犟脾氣背後自有邏輯。有次兩人約會看電影,電影放完後,李林一扭頭,發現鄒承魯已經不見了。走出電影院,才看到鄒承魯在門口等她。原來,英國人總在電影結束後全體起立奏國歌,鄒承魯不願參與,每次都提前“偷跑”。

新婚伉儷鄒承魯、李林(前排)與李四光夫婦合影。

1951年6月,鄒承魯順利拿到了劍橋大學的博士學位。此時他手裏已經握有兩封邀請信,一封是黃子卿教授請他到意昂体育平台任教,一封是王應睞教授請他來中科院上海生理生化所任職。鄒承魯思量再三,覺得比起教書來,還是科研更適合自己,於是選擇了後者。

“洛陽紙貴”名學者

剛回國工作時,鄒承魯才28歲,長得清秀稚氣。為了跟學生區分開,他戴上一副深色邊框的眼鏡,手裏擎支煙鬥,看起來像推理小說裏的英倫偵探。

7年後,他帶著幾名比自己還年輕的科研骨幹,完成了他們平生最著名的一項科研工作。

1958年,中科院把生物化學領域的研究從生理生化研究所分離出來,單獨成立了由王應睞掛帥的生物化學研究所。“人工合成牛胰島素”成了生化所向新中國成立10周年獻禮的項目。

鄒承魯接到的任務是解決人工合成的路線問題:天然胰島素分子由A、B兩條肽鏈通過兩個二硫鍵連接組成,他們設計的實驗是先把這兩條鏈拆開,再尋找條件,把拆開的A鏈和B鏈重新組合為有活性的胰島素。

這一拆一合能否實現,是決定人工合成胰島素最終能否成功的關鍵一環, 在國際上也是競爭極為激烈的研究領域。

理論上,A鏈和B鏈在溶液中重組幾乎是不可能得到天然胰島素的。然而鄒承魯帶隊花了一年多時間,竟把A鏈和B鏈重組在一起得到天然胰島素的產率,從0.7%提高到1%,再提高到5%,最後達到了遠超預期的10%——這項成果使合成路線當即拍板確定。

又經過漫長的6年,研究人員終於合成了具有全部生物活性的結晶牛胰島素。把它註射進小白鼠體內,小白鼠表現出胰島素過量特有的驚厥反應,跳了起來!

得知這個消息後,人群沸騰了——這一刻令鄒承魯終生難忘。

人工合成牛胰島素是一項世界級的原創性工作。正如諾貝爾獎獲得者和諾貝爾獎委員會主席蒂斯利尤斯的評價,“人們可以從書中學到如何造原子彈,而不能在書上學習製造胰島素”。但由於種種時代局限,這一成果最終與諾貝爾獎失之交臂。

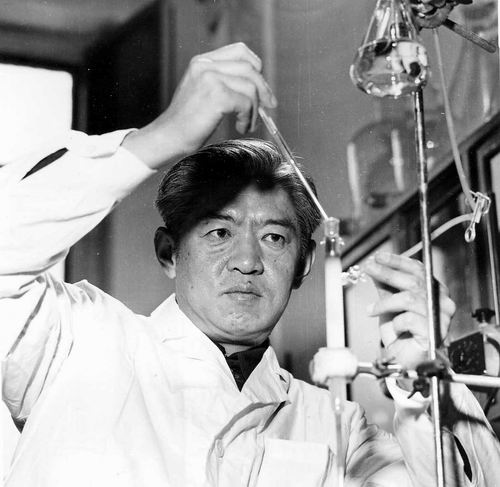

鄒承魯在實驗室。

在那個年代,中國的科學事業仿佛是汪洋裏的一座孤島。中國科學家的論文只能發表在國內期刊上,國外同行很難及時看到。人工合成牛胰島素的工作是這樣,1962年鄒承魯提出的“鄒氏公式”“鄒式作圖法”也是如此——這項了不起的工作為後來興起的蛋白質工程提供了必要手段,被收錄進多國教科書中。

但早些時候,外國人想看這篇論文可不容易。“文革”結束後,鄒承魯回到闊別20多年的劍橋大學訪問,當時的生物化學系系主任告訴他,學校圖書館裏收藏著一本《中國科學》(第11卷)合訂本,從書口那側,如果看到一道黑黑的細線,翻開就是鄒承魯的那篇文章。

還有一次,鄒承魯參加國際會議,一位美國教授誇張地對他說“原來你就是欠我錢的人”,把鄒承魯搞蒙了。原來這位教授在自己的書中介紹了鄒氏公式和鄒式作圖法,一時間很多人寫信索要這篇論文的復印件,他只得自掏腰包復印並郵寄了一次又一次,堪稱學術界的“洛陽紙貴”。

或許因為感觸尤深,鄒承魯成了國內最早提倡在SCI期刊上發表論文的學者之一,而他本人也身體力行,發表了改革開放後中國第一篇《自然》論文。

在當時,這樣的言行免不了受到“崇洋媚外”的抨擊,但鄒承魯耐心地一遍遍解釋:就像運動員需要專業的裁判一樣,科研工作者也需要高水平的同行評議。而在當時的環境下,只有把工作投稿到國際知名學術刊物上,才能在與一流學者的切磋中提升自己的水平。

鄒承魯的先見之明不止於此。就在他向國內學術界介紹“SCI是衡量學術刊物水平的客觀標準”7年後,他又提出“質量比數量更重要”,提醒在論文數量上高歌猛進的中國科學家們,“正確處理質與量的辯證關系”,把精力放在做出具有長遠意義的重要工作上。

鄒承魯生平第一大憾事,就是自己最好的科研年華被接連不斷的政治運動剜去了大半。即便如此,他依然是一位極其高產的科學家,共獲得兩次國家自然科學獎一等獎、4次國家自然科學獎二等獎,此外還有陳嘉庚生命科學獎、何梁何利基金科學與技術成就獎、第三世界科學院生物學獎等。

但在他的辦公室和家裏,並沒有看到擺出來的獎狀。他說:“我做研究的時候,從來不想得獎的事。”

狹路相逢真勇士

1970年,鄒承魯離開工作多年的上海生物化學研究所,調到位於北京市的中科院生物物理研究所。

在後來成為李四光紀念館的小院裏,“一門三院士”終於團聚了。前半生,鄒承魯與這位大名鼎鼎的嶽父總是刻意保持著距離。甚至有一次,他本來就要調回北京了,有人放出話來,說鄒承魯沒什麽本事,只能依靠老丈人。他一氣之下放棄回京,就此和妻子分居了足足12年。

早些年,李四光曾提醒過鄒承魯,為人要學會收斂鋒芒,切勿諷刺他人。那時的鄒承魯不以為然,直到在悠長的歲月裏栽了不止一次跟頭。

1957年的整風運動中,鄒承魯在上海宣傳工作會議上提了三條意見:第一,允許學生選擇老師、老師選擇學生;第二,科學院應該由科學家來管;第三,對有海外關系的人不要歧視。這些發言很快登上了《文匯報》的頭版。

據參加過這場會議的一位幹部回憶,當時的鄒承魯語鋒犀利,神采奪人。他說大學生統一分配是“包辦婚姻”“亂點鴛鴦譜”,招研究生時應當“先生選學生,學生選先生,自由戀愛,自由結合”。

然而這場發言,給鄒承魯招致了一場猝不及防的災難。沒過多久,整風運動轉變為轟轟烈烈的反右運動,鄒承魯的三點意見也被批為“右派主張”。從1957年下半年至1958年上半年,他遭受多次批判,被迫寫下的長篇檢討還被收錄進書籍中,全國發行。整整一年間,他的精神高度緊張,晝夜不得安寧。

不幸中的萬幸是,從中科院上海分院黨委書記王仲良到中科院黨組書記張勁夫,都在力保這些科學家,鄒承魯最終沒有被打為右派。但經此一事,他沉默了很多,很少再發表意見。

江山易改本性難移。改革開放後,那個直言諍語的“刺兒頭”又回來了。這次他將矛頭對準那些打著科學旗號盜名逐利的人。

“水變油”“特異功能”“氣功大師”“核酸治愈癌症”“原位復製人體206個器官”……一次又一次,當輿論眾聲喧嘩,當媒體群起追捧時,總會看到鄒承魯站出來,以寫文章、作報告、接受記者采訪等方式,維護科學的尊嚴。

鄒承魯的一貫主張是,把各方觀點公開發表出來,歡迎所有人研究討論,相信真理越辯越明。

其中爭議很大、時間跨度很長的一次事件,是所謂的“張穎清事件”。20世紀80年代,張穎清創立了“全息生物學”,並發展出與癌症、艾滋病等有關的一系列理論,還宣稱自己深得諾貝爾獎評審委員會的青睞。

就在這個理論盛極一時的時候,鄒承魯把一篇文章推薦到《中國科學報》。文章來自一個名叫周慕瀛的縣城醫生,他寫信給鄒承魯,質疑張穎清的全息生物學理論是“偽科學”。無論張穎清還是周慕瀛,鄒承魯都不認識。但他認為,當輿論明顯偏向其中一方的時候,應該允許不同聲音發出。

文章見報後,張穎清給鄒承魯寫來一封長信,信中附上了諾貝爾生理學或醫學獎評委之一格瑞訥教授給自己的回復,以佐證自己有望獲得諾貝爾獎。

較真兒的鄒承魯立刻向格瑞訥教授進行核實,這位教授的回應耐人尋味。他表示自己之所以評價張穎清的報告“有趣”,是因為“他本人對其驚世駭俗的、非科學的理論顯得如此自信”。而自己的信原本只是一封禮貌的回絕信,所謂“如果能得到充分的證實,你的理論顯然是非常重要的”,重點應當在前半句。他完全沒想到這封信會被拿來為張穎清背書。

不久,國務院領導下達了核實關於全息生物學相關情況的指示,中科院學部組織了一個由10位院士專家組成的評議小組,最終評議意見指出,該假說“尚缺乏深入細致的科學實驗證明、必要的基礎研究論證與前瞻性的系統研究設計”。

一次次爭鋒,讓鄒承魯開罪了不少大小領導。他曾經反對過一個名叫劉亞光的研究人員,因為他的“重大成果”缺乏嚴格的對照實驗。但劉亞光的支持者中不乏有頭有臉的人物,這些人通過各種渠道聲討“不學無術的鄒承魯等人壓製劉亞光”。

輿論壓力極大,但鄒承魯沒有退卻,他在多個場合繼續發表自己的觀點,還在《科學報》(現《中國科學報》)上發表了一篇相關文章,題目就叫《科學成果究竟由誰來評價》。

這篇文章發表後不久,鄧小平同誌明確批示:“科學上的是非要由科學家去評判。劉亞光鬧騰了幾年,再支持就不好了。”

鄒承魯曾堅定地說:“所有作假的東西,最終都將真相大白。”時至今日,鄒承魯依然是中國科學發展史上一個繞不過去的名字,而那些與他車輪戰的“科學明星”,連同他們名噪一時的“重大突破”,都早已淹沒在歲月的長河裏。

傲骨柔情“笨”老頭

“他啊,就是眼睛裏進不了一顆沙子的那種人。”回憶起恩師鄒承魯,中國科學院院士、中科院生物物理所研究員王誌珍充滿懷念。在她看來,這位軟硬不吃的老科學家,其實有顆“最善良的心”。

“道理很簡單。”她對《中國科學報》說,“面對不正常、不正當的現象,只愛自己利益的人,閉口不言就是了。只有真正愛國家、愛人民、愛科學事業的人,才會無懼打擊報復,堅持說真話。鄒先生說過,敢揚‘家醜’,才能消滅‘家醜’。”

照夫人李林的說法,這樣的老鄒,“把人都得罪完了”。

鄒承魯為此遭受的明槍暗箭不計其數。大的不提,光說小的,就有人寫信罵他,在報紙上發文章抨擊他,甚至投訴他“控告”他,還編造離譜的謠言,把他描述成學術界的一個“惡霸”。

對這些麻煩,鄒承魯的態度一概是置之不理。他說,如果自己有問題,組織自會處理;只要清者自清,誰也不能奈何他。

只有很少的幾次,鄒承魯表現出對“得罪人”這件事的在意。

他的另一名學生、後來也成為中國科學院院士的王誌新回憶,自己參評一項榮譽時,鄒先生略顯抱歉地說:“我覺得你工作還可以,但我得罪過一些人,怕他們會不投你票。”王誌新這才意識到,平日裏寡言少語的鄒先生,在這種時刻總是主動避嫌的鄒先生,其實一直在默默地關心自己。

“很多人說鄒先生霸道,可在我的印象裏,幾乎沒見過鄒先生發脾氣,即便誰有做得不對的地方,他也是好好地講道理……”時至今日,王誌新還在為老師抱不平。

當然,這也可能是因為他倆認識時,鄒先生已經60多歲了。

隨著年紀漸長,鄒承魯的性子越來越平和。在李四光生命的最後一年,兩個極有智慧的男人相處越來越融洽。對嶽父的苦心,鄒承魯不再逆反,他甚至為了老人家的身體健康,戒掉抽了半輩子的煙。他後來坦言,李四光是他一生最佩服的科學家之一。

鄒承魯一生聰慧傲氣,但到女兒鄒宗平嘴裏,卻成了個“笨老頭”。據說他和李林這對院士伉儷,學術水平固然“沒的說”,家務能力則有點“不好說”。因此常常被女兒數落:“你可真夠笨的,從來沒見過你這樣笨的人!”他聽了,只是赧然一笑,過後逢人便講:“我女兒說我笨呢!”

2006年11月23日,鄒承魯溘然長逝。4年前,他按照李林的生前願望,把她的骨灰葬在工作單位中科院物理所窗外的一棵松樹下。4年後,他也效法愛妻,囑咐把自己的骨灰分成兩份,分別拋撒在他當年工作之余,從窗口眺望過的兩棵樹下—— 一棵是中科院上海生物化學所的香樟樹,另一棵是中科院生物物理所的白皮松。

去世前幾天,他對鄒宗平說了一番話。原來他一直希望獨生女能從事科研工作,並做出一些成績來,這是他內心深處的遺憾。這讓鄒宗平非常驚訝,因為在她的印象裏,恨鐵不成鋼的總是母親,而父親對自己一向包容,常說只要女兒快樂就好。她更沒想到的是,一生直言快語的老父親,竟然唯獨在這點心事上,幾番欲言又止。

鄒承魯曾說,比起金庸來,他更喜歡古龍的小說,因為古龍筆下的俠客更加愛憎分明,快意恩仇。

這或許有點像他自己,一生只向真理低頭,也偶爾會為愛而溫柔。

中科院生物物理研究所供圖