今年虛齡百歲的劉緣子老人是華府作家協會(以下簡稱:作協)的長青會員。不少熟悉劉老的華府朋友都知道,這位年高望重的老人不僅活得健康長壽,而且充實瀟灑。她的秘密到底是什麽?帶著這個大大的疑問,華府作協正副會長金慶松、陳小青,寫作工坊班長賈明文和高霞一行四人日前拜訪了劉老。

劉緣子(右)接受采訪

走進劉老的公寓,給人的第一印象就是書香滿室。客廳茶幾上擺放著書籍,沙發旁邊有半人高的《世界日報》、《世界周刊》和其它報刊;沙發對面的長櫃上擺放著大小各異的鏡框,框裏鑲嵌著老人不同時代的老照片。牆上掛著她的一些近照,還有社團頒發的獎狀,以及學生題贈的書畫。不大的臥室裏除了一張床,一張書桌,一把椅子,就是兩個放得滿滿的書櫃。

老人一直很獨立,多年來堅持獨住,生活自理,直到最近才請了護工,每日陪伴幾個小時,但凡能力所及她都親力親為。

只見我們面前的劉老精神矍鑠,耳聰目明,口齒清晰,頭腦敏捷,著實讓晚輩佩服不已。今天老人身穿一件素雅的藍底白點襯衫,交談中獲知,這還是老人自己親手縫製的呢。老人指著身邊一架老式縫紉機到:“這架機器比我還老,是女兒和女婿送的一件寶貝。”原來,老人在戰亂時就學會了織布、繡花、做鞋、養蠶、種菜等等。

劉老1918年11月8日出生在浙江杭州。因父親在辛亥革命後參加反袁鬥爭,為逃避袁世凱通緝,流亡日本和南洋等地,女兒們均取了日文名。她的父親劉大白就是五四時期著名的新文化運動先驅、詩人、文學家、文學史家和教育家,曾任復旦中文系主任,與蔣夢麟先生一起創辦浙大,並在蔣任教育部長期間任副職,曾為中國早期的教育改革做過重要貢獻。

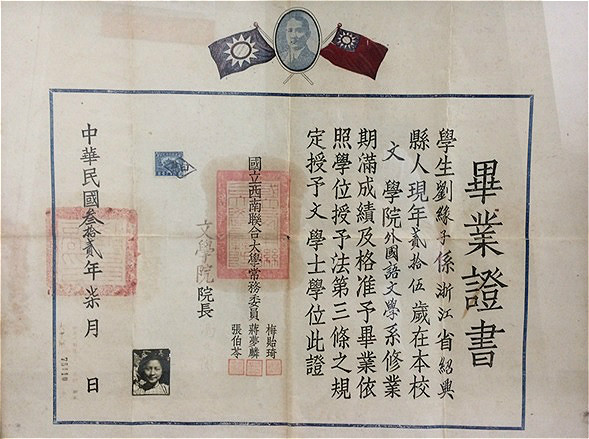

劉老幼年失母,少年喪父,前半生命運多舛,荊棘滿途。青年時代,與她同時代的大多數人一樣,飽受戰亂與流離之苦痛。1939年,她與《圍城》裏的學生們一樣,經長途跋涉,輾轉月余才到達大後方昆明。1940年到1943在“西南聯合大學”西方語言文學系學習了英國文學和英法日三種外語。劉老回憶到:“七·七事變前,蔣介石邀請國內知名人士在廬山舉行‘國是談話會’,討論應對日本侵華之策略,清華、北大、南開三位校長均在座。事變後,政府決定將三所大學合併內遷。最初在長沙成立‘臨時聯合大學’,後因局勢動蕩,時局變化,又長途遷移到昆明成立‘西南聯合大學’。那時候,除了上課,還要跑警報。教授們的生活都很清苦。記得當時大學梅貽琦校長的夫人和一些教授太太還做了點心‘定勝糕’到冠生園寄售,以貼補家用。”老人驕傲地拿出文革抄家時沒被燒掉幸存下來的“西南聯合大學”頒發給她的畢業證書給大家看,上面有梅貽琦、蔣夢麟、張伯苓三位校長的印章和文學院長馮友蘭的簽名。

當我們都很驚訝,甚至覺得有點不可思議問到老人如何在“西南聯大”同時學習三門外語時,老人極為淡定地說到:“在‘西南聯大’學習外語,是以英語為主,第二外國語是法語,因小時候父親教過我日語,所以又加修一門第三外語。”解放後,英、法、日語均無用武之地,老人又自學了俄語,翻譯了很多文章與書籍。

中年時代,劉老雖備嘗精神與肉體之磨難,卻頑強地活了下來。文革之後,她在天津外國語學院學報做編輯,編輯了百多期《文化譯叢》雜誌,向全國讀者介紹世界文化。她還主編翻譯了不少書籍,例如《人類的故事》(房龍著)、《外國文學小百科》、《中學生英漢對照讀物》、《和總統一起釣魚》,以及《育兒寶典》等等。

劉老畢生最大的愛好就是讀書,一生讀書無數,特別是各種原文和漢譯的世界文學名著。如今她百歲高齡,仍每日手不釋卷。讀過的書報頁邊上,經常會有她的紅筆評註,例如與史實不符、引典不確、用詞不當,甚至還會替作者改正錯別字呢!她幽默地自嘲是多年當編輯留下的職業病。

周遊世界是劉老從小的夢想。80年代末期,國門剛剛開放,年過六旬的她就沖向新、馬、泰。後來趁到歐洲探親之際,周遊包括瑞士、德國、奧地利、列支敦士登、法國、比利時、盧森堡、意大利、梵蒂崗在內的歐洲列國。觀光歸來,她用風趣妙筆書寫遊記與讀者分享,文章分別刊登在天津日報的《歐洲散記》系列和羊城晚報《瑞士面面觀》系列。90年代初,劉老退休移居華府,和女兒、女婿一家三口,三架像機,繼續周遊:美國和加拿大各地、巴哈馬、西班牙、葡萄牙……樂此不疲。她在八十歲高齡與學生和長青社朋友重遊歐洲,這次除了當年去過的英法德等國,還補上了數個一直神往的東歐國家。更讓人嘖嘖稱奇的是,老人竟在八十五高齡時,攀上了秘魯的印加古跡馬丘.皮丘!

早在60年代,劉老就在中國熱心從事義務工作。人到老年的她在美國也“寶刀不老”,同樣熱心義工服務。她曾在華盛頓市聯合火車站旅客服務中心問訊處做義工,為旅行者指點迷津,幫助無家可歸的窮人尋找住處;在馬裏蘭州的復健中心陪伴患者,給她們寂寞的病房生活帶去關愛。而她服務最多的是在美京華人中心、長青社,及其它多個社區中心義務教授英文和中文,長達近二十年。最多時,一周五天授課。她教過的學生多達數百人,其中最年幼的九歲,最年長的九十歲,真可謂桃李滿天下。

劉老與女兒劉嫄

在為她慶祝九十大壽的宴會上,不太擅長言辭,比較內向的劉老看到前來祝壽的滿堂親朋好友學生嘉賓,道出的唯一一句心聲是:“應當感謝的是你們,是你們讓我覺得活得有意義!”

緣子老人與書為友,與人為善,愛心助人,並樂在其中。訪談將近尾聲時,老人向我們總結了她的“三樂主義”生活哲學:“知足常樂,自得其樂,助人為樂”。這不就是對大家初來時的疑問“如何保持健康長壽,如何活得充實、瀟灑”的最好詮釋嗎!

從左到右:金慶松、陳小青、賈明文、劉緣子、劉嫄、高霞

訪談後,我們與劉老共進午餐,看到老人胃口也很好。了解到老人最愛吃梅幹菜紅燒肉,平時愛喝點雞湯,早餐則是自己煮加黑芝麻和蜂蜜的麥片粥。老人從未染過頭髮,仍舊青絲多於白髮,她笑說這是常年吃黑芝麻的功效。

此次活動是通過劉媽媽的獨生女兒劉嫄做的細心安排。女兒一定是受到母親的言傳身教,做事情也非常認真細心。也一定遺傳了母親的愛書基因,學識豐富,文筆優美流暢。臨別時,劉嫄還補充了她從母親的“三樂主義”演化出來的“三點主義”:“每天學習一點點,創造一點點,分享一點點。爭取讓今天的我比昨天的我提升一點點。這樣積少成多,滴水成河,生命之河就能長流不息。”

臨別時,我們與老人相約,2017年11月8日我們再相聚,共慶這位世紀老人的百歲大壽。到時當一起舉杯,暢飲老人最愛的紹興酒。