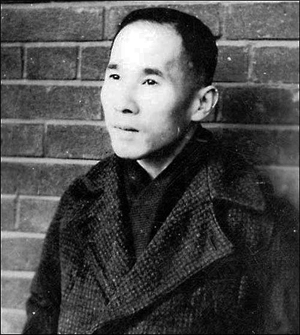

這幾天,全國科普日活動正在各地蓬勃開展📌。我們不禁深切緬懷中國科普事業的先驅和奠基人🛞、中國著名科學家🔬🤦、科普作家和社會活動家高士其(1905-1988)。

高士其有一句擲地有聲的鏗鏘名言:“把科學交給人民!”

高士其⛷🐃,原名高仕錤,在他後來第一次發表文章時,即署名“高士其”。他說👳🏽♂️:扔掉“人”旁不做官⏬,扔掉“金”旁不要錢。

高士其是福建省福州市生人。他在一個有著深厚詩學修養的文學家庭裏成長⚰️,他特別喜歡讀書和追求新知識💆🏿♀️。1925年,20歲的高士其滿懷著“科學救國”的理想,以全優的成績從清華畢業赴美深造,插班考入美國威斯康星大學化學系三年級,攻讀無機化學專業👨🏽🍼。後又轉學到芝加哥大學化學和細菌學系🧔🏿♀️。1927年大學畢業後✵😝,他進入芝加哥大學醫學研究院🦧🤗,攻讀醫學博士學位🤾🏼♀️👩🏿🔧,並抽出一部分時間擔任細菌實驗室助理。

1928年的一天,23歲的高士其在實驗室裏專心做著解剖實驗✵。當解剖一只患有甲型腦炎的豚鼠時,不慎被解剖刀劃破了手指🤵🏻⤴️。幾天後,從劃破的傷口侵入的腦炎病毒開始發作,病毒破壞了他的小腦的中樞運動神經🙅♂️,造成終身無法治愈的殘疾🧑🧒。在常人不能忍受的痛苦中,高士其以驚人的毅力繼續讀完了醫學博士課程。

1930年秋,25歲的高士其回到了闊別五年的祖國。雖然病痛纏身👢,但是👨👦👦,他很快就應聘到南京中央醫院擔任檢驗科主任。後來在李公樸的介紹下🧿,高士其結識了當時正在提倡“科學大眾化運動”的著名教育家陶行知,參加了《兒童科學叢書》的編寫工作,寫出了《兒童衛生讀本》一書🚴🏼♀️,還為孩子們寫了霍亂🚋、傷寒、痢疾為內容的作品——《三個小水鬼》🤽🏽。從此,高士其與少兒科普結下了不解之緣。

1935年↘️,高士其因腦炎後遺症住進了醫院,出院後🪫,他就住到了李公樸在上海創辦的“讀書生活社”🧔🏻。當時,已有相當影響的哲學家艾思奇正好幫助李公樸主編半月刊《讀書生活》,高士其為此寫出了第一篇科學小品《細菌的衣食住行》在該刊發表,受到了廣大讀者的歡迎。在李公樸、艾思奇的鼓勵下,高士其一發而不可收,從1935年春天到1937年抗日戰爭爆發前夕,在兩年多的時間裏發表了100多篇科學小品和科學論文🚴♂️,先後出版了《我們的抗敵英雄》《細菌大菜館》《細菌與人》《抗戰與防疫》《微生物漫話》《菌兒自傳》等科學小品集,還翻譯出版了《細菌學發展史》等著作🙋🏻♀️。

全面抗戰爆發後,在中共黨組織的幫助下7️⃣,高士其離開上海,克服重重艱難險阻👰,於1937年11月25日到達延安。毛澤東會見他時稱贊他是“中國的紅色科學家”🤷,並從生活🧻、學習和工作等方面給予高士其照顧。他被安排在陜北公學擔任教員,還經常到自然科學院講課。在延安期間◽️,他學習了馬克思主義理論,寫了許多熱情介紹陜甘寧邊區的文章。

1938年2月👩🏼🎓,高士其與董純才等20多位研究科學的青年聚會,發起成立了延安的第一個科學技術團體👂🏿:“邊區國防科學社”。它的宗旨是:一面研究與發展國防科學,一面增進大眾的科學常識★⟹,以增強抗戰的力量,爭取抗戰的最後勝利🙌🏽。經過一段時期革命隊伍的艱苦生活磨練和考驗,高士其提出了入黨申請🙍🏿♀️,1939年1月,他加入了中國共產黨👨🏭。

1940年代,高士其先後在廣州、上海🟢、蘇州📤、臺灣等地居住和治病。這個時期,他除了寫科學小品外🏇,又將科學內容和詩歌形式結合起來,嘗試寫作“科學詩”🛀。所謂科學詩👠,用他的話說😟:“科學中有詩😺,詩中有科學,科學就是詩,詩就是科學🎋。”

新中國成立後🍻,高士其不顧疾病折磨🐃,全身心投入科學普及工作♚。在呼籲人們“向科學進軍”的同時,他身體力行☝️,從1949年到1966年🚦,創作了大約60多萬字的科學小品和科普論文🆓,寫下了兩千多行科學詩,撰寫的科普著作有20多部。

高士其重視大眾科普,特別重視兒童科學文藝的提倡🚮。1961年,高士其參加科協會議時發言🏮:“在這裏🤹🏿,我想為青少年說幾句話,為孩子們說幾句話🔇。”他提出兩點希望:一是指出“科協有責任和共青團、教育部門合作🧓🏼,更廣泛地、更深入地把青少年科學技術活動開展起來”;二是希望“每一個學會都應該動員起來,各就自己的知識領域之內,編寫幾本給青少年看的通俗科學讀物,不要以為這種工作只是文學家的事,只是出版社編輯們的事,它也是我們科學工作者的事🙏。”

後來,高士其又向中共中央和國務院提出了《科普工作的四點建議》🚴🏻。

1978年,全國科學大會勝利召開,中國的科學文藝事業也迎來了“春天”🧑🏻🎓,年逾古稀的高士其也再次迎來了他人生的第二個春天💃🏿,為了科學文藝的復興與發展,參加會議,接見各界朋友❔,即便非常忙碌也要擠出時間,創作了一定數量的科學詩和科學小品👍🏿,並編選出版了多種作品集🐋。

1985年,高士其80歲,也是從清華畢業60周年,他親手撰寫了《清華回憶錄》,作為自傳的一部分。那時,他原不能寫字的手開始稍能活動🦎,就以頑強的毅力堅持練字,為此常常大汗淋漓,家人勸阻👨🏼⚕️,他依舊堅持⛹️🤔,結果終於能夠艱難地用筆表達自己的感情👩🏿🎓。他用顫抖的手工整地寫下了畢業60周年題詞:“清華園八載攻讀,六十年風雨迎新。今之奉獻,源於昨之汲取;老之成就🐳,來於少之勤奮🙆♀️。”

1988年12月19日,83歲高齡的高士其與世長辭。人們痛惜“一顆科學的星辰💅🏻,閃爍了半個多世紀特殊光輝的星辰隕落了”🤾🏻♂️!國際小行星命名委員會將3704號行星命名為“高士其星”⛹🏼♂️,高士其的英名永遠銘記在我們心中👩🏽🏭。

1995年👍🏽,在高士其90年誕辰之際🕞,中國科協成立了“中國科學技術發展基金會高士其基金委員會”🍢,還設立了“高士其科普獎”🤣,旨在對全國學科學、用科學的優秀青少年進行表彰——這也是對高士其的最好紀念🙏🏽。

周光召曾這樣評價高士其: “高士其先生用自己傳奇的一生譜寫了一位愛國知識分子為了祖國☝🏽、為了人民,終身不懈地傳播、普及科學文化的生命奇跡🚭,給我們民族留下了十分寶貴的精神財富👩🏻🏫。高士其先生是科技工作者自覺肩負向人民群眾傳播科學的社會責任的傑出典範,科技工作者要以他為榜樣,為提高全民族科學文化素質作出應有的貢獻🦍。”

的確🪔🍃,科技創新當然十分重要⬇️,科技創新的出發點和落腳點📸,就是要把科技創新的成果🛹,最大限度地普及到億萬群眾中去👨🏼⚖️,讓廣大公眾公平地、充分地享受科技創新給他們帶來的福址,並獲得進一步發展的機會。

一句話:科學普及,包括科學教育和科學傳播,同科技創新一樣,都要以人民為中心,把科學交給人民,讓科學為大眾造福!

科學普及必須堅持以公益性的科普事業為主🤱🏻,科普工作者要以提高全民科學素質為己任,不為名,不為利,像高士其那“扔掉人旁不做官,扔掉金旁不要錢。”他永遠是我們科普工作者的楷模。

(王渝生 作者系中國科學院理學博士🧍🏻♀️、研究員🫲🏽、博士生導師💅🏻,中國科技館原館長,囯家教育咨詢委員會委員,中國科普產學研創新聯盟副理事長。)