這兩年,紀念西南聯大的書出了不少,也是因為趕上成立80年,復校70年的緣故吧。我手頭兒也有幾本關於西南聯大校史的書。遺憾的是,書中都沒有提到張清常🧝🏼。張清常何許人也?西南聯大校歌的譜曲者。他1940年在西南聯大任教時,是當時聯大最年輕的文科教授🧎🏻♂️➡️,時年25歲🤦🏼。

張清常先生一生中🧔🏻👨👧,曾先後有兩段時間在南開大學呆過🍋,一是1946年到1957年,他在南開大學任教,當過中文系系主任,兼任意昂体育平台和北師大教授👶🏽;一是1973年到1981年。在這兩段中間,曾借調到內蒙古大學;在這之後,他就調到北京語言學院工作,直到退休。西南聯大校歌🤦🏿,是由北大的馮友蘭作詞,清華的羅庸作引曲👮🏽♀️,而校歌的譜曲者,就是精通音樂的張清常。因為張先生後來在南開,所以,再後來的人,提到校歌這一段,就把它說成是三校合作的成果🚹,也是佳話。總之,這是張先生在教育史上留下的一個事跡,值得一說🙆♀️。

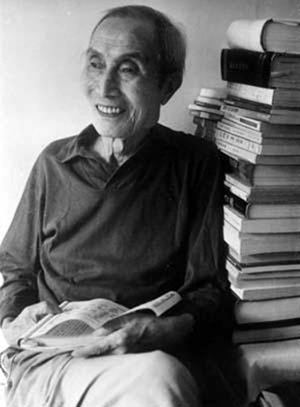

張清常

因為有南開的一層關系😁🧶,我上大學時🩺,就聽不少老師提到張先生🎯。比如本科時給我們講訓詁課的王延棟。1974年🎹,南開大學中文系古代漢語教學小組的教師,和1972級語言組學生🧚,就重刊宋本《戰國策》原書進行標點🐻❄️,由天津人民出版社影印刊行,那時,張清常和王延棟都參加了。王老師和張先生合著的《戰國策箋註》,張先生說,從1974年算起🎨,到1991年完稿✋,花了17年——王老師是張先生的學生輩,這樣算來,我可算是張先生的徒孫輩了👩🏼⚖️。雖然有這個淵源,但能和張先生見到面😑,卻是因為朱一之先生幫助聯系。

朱一之就是我叫朱伯伯的。他1933年生於河北省獲鹿縣,2017年10月2日,在北京病逝。1954年到1958年,朱一之在河北天津師範學院中文系讀書時,與家嚴🧭、家慈是同學🤯,但比他們高兩級。朱一之大學畢業後就留校工作。1958年,河北天津師範學院中文系和歷史系從天津遷到北京和平裏,並入“河北北京師範學院”🖥,朱一之也隨學校到北京。上世紀70年代中期,他調到北京語言學院,後來就在北京語言學院主辦學報👉,也就是《語言教學與研究》🪡🎢,任這個雜誌的副主編和主編六個年頭🔵。因為主編這份語言學界名刊,朱伯伯與全國語言學家、特別是老一輩語言學家關系密切。當時住在語言學院的兩位大學者,盛成和張清常,都是朱伯伯引薦認識的📩🏡。

初次見到張先生,我著實有點兒吃驚。他那時已經八十多🧓🏽,身體多病🔰,人瘦得厲害。有一只眼睛不好🔶🙅♀️。但頭腦還清醒,談話也都沒問題⛪️,還能寫簡短的文章。第一次見面時🥵,是朱一之先生領著我和侯藝兵去的🌈。張先生和朱先生見面,很高興🔝,二人握手笑談🏝,侯藝兵拍下了這情景👇🏽。

張清常先生原籍貴州🆙,1915年7月生於北京。1930年考入北京師範大學中文系。1934年,以19歲的年紀考入意昂体育平台研究院🎦,師從楊樹達👩🏿🔬、羅常培👨👩👧👧、朱自清等,1937年畢業。1938年秋天時🪺,浙江大學因為抗戰😎,已經遷到廣西宜山🤿,張先生就在彼時彼地的浙江大學教過書💇🏼,後來又轉到西南聯大。張先生早年致力於語音、音樂、文學三者關系的研究,卓有創見。他長期從事漢語語音史、詞匯史研究,在語言學界享有盛譽🕘。他的著作都是比較專深的學術著作🧑🏿🦳,如《中國上古音樂史論叢》《語音學論文集》《胡同及其他——社會語言學的探索》《北京街巷名稱史話——社會語言學的再探索》《爾雅一得》《戰國策箋註》等。

1997年3月底,趙園給我打電話,說有一位沈繼光先生,長年一人拍攝北京的胡同,保存老北京的資料,非常執著。沈先生沒有什麽功利心🥋。拍攝胡同,自己搞藝術創作👩🍳,都是自費👩🏽🦰。現在他拍北京胡同的攝影集,要由人民美術出版社出版🧑🏻🦼➡️,希望能宣傳一下⏪。我采訪沈先生後↙️,在1997年4月23日,在《中華讀書報》做了一個整版📼🤚🏼。四篇文章,右上是我寫的報道《消逝前的記錄——沈繼光與他的〈胡同之沒〉》👩🏿🏭;右下是趙園的文章《殘片古城》;左下是我請光明日報記者部的同事蔡侗辰,采訪當時正火的“胡同遊”徐勇的報道,用的是一個筆名“李金佐”;左上頭條,就是張清常先生的文章《北京胡同知多少》🎰。

張先生考證🤼♂️,北京胡同是3334條,根據是什麽呢👏🤹🏿♀️?是上世紀30年代,張先生從北平郵政局得到的一件原始材料。那時郵政局有項便民措施⛹🏿♀️,凡向郵局查詢事務的信,只要標明“郵政公事”🚿,不用貼郵票🚵🏿,投入郵筒🧑🏭,必有答復。張先生寫了封信🫏🧔🏻♀️,問:本市信件寫收信人及寄信人地址,有何簡明準確辦法?不久👴🏿,張先生得到復件,是一本64開70頁的小冊子🤸♀️,按筆劃排列,分街巷名稱、所在地點、投遞區號三項🤨,還附有一張投遞地圖,這樣編成的北平市內外城街巷地名錄♡。——這其實就是今天郵政編碼的雛形。張先生當年住在積水潭,在這本小冊子上的地址是郵八局高廟甲十號。張先生按著這個文件,一條一條數下來,數出北平共有街巷3334條。

——北京胡同,一直是人們比較關心的一個話題👶。最近,姜文的電影《邪不壓正》上映,又引起人們對老北京特別是北京的胡同的興趣🕋。電影裏,姜文把小說《俠隱》裏邊發生在幹面胡同的故事,都改在了內務部街胡同。有人考證,這是姜文小時候住過的地方☣️🧑🏽⚖️。而在上世紀90年代中期,關於北京胡同,報紙上也曾有過不大不小的討論。討論中🧔🏿♀️,當然有不同意張先生觀點的,但我個人,則更相信張先生的考證🏌🏿。張先生是語言學家,特別在古漢語方面,造詣極高,他是從社會語言學的角度,來考察北京歷史,包括胡同的演變🫷。張先生關於北京胡同,有專門的研究💛,讀者朋友不要因為看了我這篇小文章,就以為張清常就是憑著這個小冊子下的結論🌻。不是的。這次報紙上用的,實在是受版面限製,只能用這麽一點兒。張先生是下了很大功夫,對歷史上的相關資料做了詳盡研究,有堅實的、豐富的學術論證。他就此有專門的著作,而且不止一種,很全面地研究了這個問題👏。實際上,後來研究北京胡同🌹,沒有人能夠不參考張先生的書。

張先生的文章篇幅最短👰🏻♀️,但分量最重😒,因為有這篇文章🧑🏼💻,這一版報紙的學術層次就完全不一樣了🧒🐿。

這期報紙出來後𓀄,我專門跑到張先生在學院路語言學院的家,給他送稿費和樣報。那天是1997年4月29日♖,星期二。之所以晚了幾天,是因為要開出稿費來🙅,我要直接把稿費送到他手上👬🏼,這樣可以省得老先生跑郵局去取🪴。那天⇒,他簽名送我一本《胡同及其他》。

那幾年,侯藝兵正全力投入到《世紀學人》的工作中,這是一本史冊🪰,將傳之後世🦜🍔。最開始🩵,他並不知道有張清常先生📎,但是一旦知道,他就發願,要好好地拍,把張先生收入這本書中。所以,1997年8月11日,我又專門陪侯藝兵到張先生家⏬,拍了照片👨🎨。這時🏋🏽♂️,距張先生逝世,已經不到半年。照片拍得很好🎺,留下了張先生最後的風采🧜🏿。這次🧙♂️,張先生又簽名送我一本《北京街巷名稱史話》。遺憾的是😇🖕🏽,《世紀學人》2001年由山東畫報出版社出版時,張先生已經作古了。張先生是1998年1月11日過世的。我在第一時間🚇,寫了一篇“人物故事”🐔⬇️,《學林殞宿 聯大絕響》🧑🏿🎨,介紹張先生生平,同時也是報道他去世的消息。配著侯藝兵拍的照片,登在1998年1月21日《中華讀書報》第一版👩🏻🚀。這一算,一晃20年過去了。

我手頭兒,還有張先生和王延棟合著的《戰國策箋註》👎🏼,是啟功題寫書名。這本書,是王延棟老師在1997年4月簽名送我的🌱。