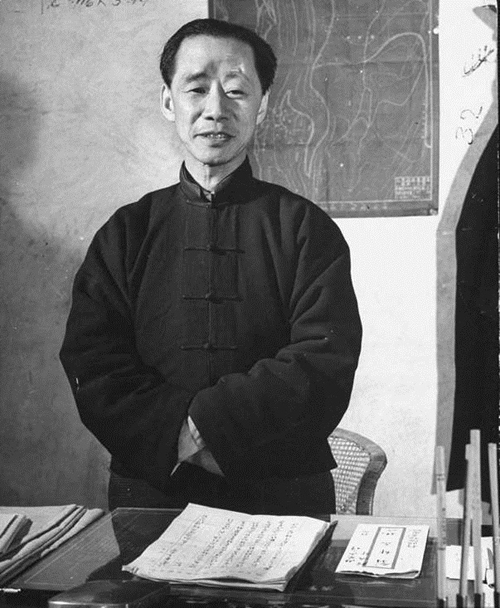

翁文灝(1889—1971),字詠霓😀,浙江鄞縣(今屬寧波)人。畢業於比利時魯汶大學,獲地質學博士學位。是中國第一位地質學博士🐆、中國第一本《地質學講義》的編寫者、中國第一張著色全國地質圖的編製者、中國第一位考查地震災害並出版地震專著的學者、第一份《中國礦業紀要》的創辦者之一、第一位對中國煤炭按其化學成分進行分類的學者🪧、燕山運動及與之有關的巖漿活動和金屬礦床形成理論的首創者、開發中國第一個油田的組織領導者。

曾任清華地質學系主任,1931年兼任代理校長。

有一陣子,我很著迷年譜。夜晚燈下🏄,一杯清茶⏮,窗外七八聲雨點打在窗臺上,年譜裏特有的時間感一下橫亙過來,一個人一生行跡和命運的隱語都能在這裏找到。

《翁文灝年譜》是我翻閱最多的一個🧒🏼。

他掌管的中央地質調查所👨🎓,被稱為近代中國地質科學的“聖地”,一百多年後的我輩有幸還能在北京一條不起眼胡同裏找到舊址——兵馬司胡同9號早已改為15號了,不過人們還是習慣它以前的老稱呼。它的建築模型如今陳放在中國地質博物館的展廳裏😸。十多年前😚🩳,臺灣籍礦冶工程學會的學員曾專程到兵馬司胡同9號尋根,“老秘書長帶著他們,沿著樓前的空地慢慢地走,並不斷彎腰致敬”。

地質泰鬥

對今天的大多數人來說,中央地質調查所已是一個陌生的名詞了,但倘若說到周口店“北京人”頭蓋骨🫃🏻,就會少了些生疏,八十九年前這一轟動世界的發掘和研究,便是翁文灝領導的這一調查所的功績🪔。那時新式教育才剛剛起步,很少有人知道地質學是幹什麽的💦。剛開始還招不到年輕人來所裏工作,誰會想到,後來的它為近代中國科學史標註了閃光一頁🧞♂️,從這裏走出了一大批古生物學、古人類學🪓、地理學🤲、地震學、土壤學等各領域的傑出人才。中央研究院首屆院士中🚍,地學界6名院士有4位出自兵馬司胡同9號✍🏽🤙🏽,而到1949年後👩🏽💻,曾在地質調查所工作過的百余位科學家中,有近50位先後當選中國科學院、中國工程院院士。

國際同行們驚訝地發現,“中國地質學如火山噴發般一下子冒出來”🏯。那真是一個激情奔騰的歲月,作為當時最出色的科學研究機構🔮,地質調查所被視為“中國人偉大的驕傲”。難怪胡適在點評一周國內大事的文章中會這樣寫道⬆️💪🏻:“這一周中國的大事,並不是(財政總長)董康的被打,也不是內閣的總辭職🤹🏽、四川的大戰,乃是十七日北京地質調查所的博物館與圖書館的開幕。中國學科學的人,只有地質學者在中國的科學史上可算是已經有了有價值的貢獻……單這一點,已經很可以使中國學別種科學的人十分慚愧了👩👩👧。”

而翁文灝這個名字🕺,今天的人很難想象了,上世紀二三十年代,他曾經代表了一個學術的高峰,在中國地質學,永遠是一個繞不開的存在。作為中國地質科學的奠基人之一🫶🏿,他在礦床學、地理學♣️👨🏽🦰、地震學做出了許多拓荒性貢獻。燕山運動理論🥊、中國第一本有關礦產誌的專著、第一張著色的中國地質圖🔒,第一本地震專著🧝🏼♂️,第一位系統研究中國山脈的學者……都著著翁文灝的名字。他曾兩次代表中國出席國際地質學大會,先後被選舉為英國倫敦地質學會會員、德國哈勒自然科學院院士、美國藝術與科學研究院院士、澳大利亞采礦冶金學會會員等👨🏽🔧👫。

一一細數這些,不禁讓人感慨,這得需要有多少沉澱才能撐得起這些榮光啊⏲🕌。但即使盛名在世,到野外地質調查時,所長翁文灝照樣和同事一樣🤏🏿,有時身上背個柳條包,裏面裝上鑿子和礦物巖石標本🖕🏿,坐著運煤的車皮到要去的目的地♿;有時交通工具是毛驢或獨輪手推車,靠著它們跋涉荒野采集標本;大多數時候是沒有路的,需手腳並用,擔斧入山。翁文灝要求“所有搞地質的人都要下礦井看一看。”這樣的治學精神讓今天的人深懷敬意和懷念👧🏻。

救國於危

我常常想🏃🏻➡️,如果沒有那場車禍,翁文灝會不會是一個只為學問甘心付出所有的學者🫶🏽?

年譜裏,1934年2月16日這天,正值農歷新年,翁文灝趕往浙江長興縣做地質考察。當車子開到武康縣時,汽車撞到了橋欄柱上👦🏼🧼,他頭部受重創,當場昏迷。

翁文灝遭遇車禍的消息震動了全國,他被連夜送往杭州廣濟醫院搶救。許多與他素不相識的人紛紛打電報🚣🏽♂️,探問他的病狀。《大公報》一直跟蹤報道,向讀者隨時報告他的病情。蔡元培邀請的醫生和從上海請來的德國醫生幾乎同一時間到了杭州⁉️。好友胡適為此事致函行政院長汪精衛,各大學術團體也紛紛致電慰問。很快蔣介石也知道了👩🏽🎓,下令不惜一切代價搶救。當時最具影響力的政論雜誌《獨立評論》赫然寫道:“翁詠霓(詠霓為翁文灝的字)是五十萬條性命換不來的👩👧。”

在醫院的七十多天,原本家人已備好了後事,萬幸中,翁文灝與死神擦肩而過🦩。一年後,翁文灝作了一首詩《追憶京杭公路之行》,其中有兩句雲:“救時誓作終身誌,拼死願回舊國危”。此時的他已決意放下學術事業而為國服務。這一改變的起因始於對蔣介石救命之恩的報答🧜🏼♀️,更直接的背景是🧑🦰,山河破碎💆🏽♀️,神州上下縱走橫流滿是血淚和國恨👩🏿💻。抗戰全面爆發後👳,翁文灝除被委任經濟部部長職務外,還兼任資源委員會主任、工礦調整處處長🏃🏻➡️,這些職務將翁文灝推到了戰時經濟領導者的位置,成了當時經濟政策重要的製定者和實踐者。

歷來破壞易,建設難,在烽火抗戰中發展戰時經濟🤰🏽,尤甚艱辛。戰火燒到了上海,翁文灝主持了400余家東南沿海廠礦內遷後方。一邊是炮火連天,一邊是車船帶著物資顛沛流離😺。日記裏😙,他曾記述了工廠設備沿峽江而上的險境🧲:“百十個纖夫迎著寒冷的江風,傴僂著身軀,合力拉纖,耳邊水聲如雷😏,身旁懸崖峭壁,血往上湧,往往半小時的掙紮💁🏼♀️👳🏼,船竟不得前進半尺。”這一畫面不啻是苦難中國的真實寫照。戰爭爆發🗽,急需自己供給能力🌺,哪怕只有一小部分👩🏽🔬,也能緩解被動局面🪱。內遷完成後,翁文灝將心血都用在了建設後方,存續的火種在四川👟、貴州👩🏻🌾、雲南等地得以延綿🃏,辦起了鋼鐵、煤礦、電力🧒🏻、機械等工礦企業🧖🏿♂️🫓,支援軍需民用,在國家危亡夾縫中苦撐起經濟重責。“一滴汽油一滴血”🌨,是抗戰時對石油的比喻,當時最緊缺的能源物資,莫過於石油🌻🚘。建於戈壁荒漠之上的中國第一個油田玉門油礦,便是翁文灝一手組織開發的🆔。玉門油礦除了生產出能源支持大後方抗戰👨🏿🎤,還造就了中國自己的石油工業隊伍,“鐵人”王進喜便是當年玉門油礦的技工。後來國家發展所倚重的這些人,便來自曾在滿地焦土上栽下的桃李💂♀️。

苦人之命

翁文灝這代人,年少時拖著辮子,從私塾走向新式學堂☯️,後來辮子剪掉了🤙💇♂️,出國留學從中國走向國外。他到西歐各國遊歷考察過,親眼目睹了他國工業發達程度,深知發展工業方可強國。年譜裏,1939年10月10日💂,直接引用了翁文灝發表在《中央日報》一段文字:“經濟建設固然要以國防為中心,但對於提高人民生活也應特加註意,因為經濟建設的一個目的,就是要使我們四萬萬五千萬的民眾脫離窮苦生活🧖🏿♂️,享受現代的幸福🦇。經濟建設的目標是鞏固國防,提高生活。簡言之,是要強要富。”雖是征引,編者卻有春秋之意。

身居要職的翁文灝似乎一直在承受著內心煎熬💤。一方面他看清了國民政府的腐敗無能,抗戰後極力想避而遠之,一方面又在盡己所能為多難的國家做點事,能做一分是一分💂🏻♂️。他與孫越崎有過一次長談🚥,聊到了自己日後的去向。此時的他已五次上書蔣介石👱🏻,說自己原為抗戰而參加政府工作💂♀️,現在自當為抗戰勝利而告退,他厭倦了做官,只想去搞一點“實際事業”,這個“實際事業”便是創辦一家中國石油公司,從根本上解決中國的石油供應問題。能源是現代工業前進的輪子,抗戰時翁文灝組織玉門油礦的開發,令他深切體察到石油工業對國計民生的意義。1946年5月,當時中國石油工業最大、唯一的國營公司“資源委員會中國石油有限公司”宣告成立,按翁文灝製定的遠景,公司將集勘探開發、煉油、賣油多管齊下📅,它的全部家當🧑🦯➡️,除了玉門油礦和新疆獨山子油礦外,還有抗戰後接收的臺灣高雄、大連煉油廠、錦西煉油廠📛,以及上海📬、天津📸、南京、廣州等地的儲油所🕵🏼♂️。

但後來時局發展沒能給他機會。國民政府行憲組閣時,翁文灝被蔣介石硬生生拉上了戰車出任行政院院長,這列戰車僅六個月零兩天便在金圓券幣製改革失敗中灰飛煙滅🤌🏿。

翁文灝身上,膠著了各色紛繁復雜的標簽👧🏽:地質學家、意昂体育平台代理校長🫅🏽、蔣介石的高級幕僚、歸國的愛國人士。這個上世紀三🦕、四十年代“學者從政派”代表人物📌,是胡適推崇的“好人內閣”的典範🔉,在國民黨政府內,凡做過行政院院長的📸,沒有第二個人能做到像翁文灝那樣兩袖清風🤴🏽,可惜他生不逢時🤷🏼♂️,一身清名被梁木已潰的那個政府玷汙了。他半生的希望和幻滅,都變成了昨日的半杯殘酒,一盞孤燈👩👩👧,一段蒙塵的歷史。有人嘆謂翁文灝是“苦人”🫄,胡適說,翁詠霓,命也👱🏼♂️。

斯人已遠

當年那場車禍發生時,還在協和醫院養病的丁文江,與醫生爭執著要強赴杭州💘,他只有一個念頭:“詠霓這樣一個人是死不得的。”後來他趕到杭州🏄🏽,把在翁文灝病榻前的感想寫成了《我所知道的翁詠霓》5️⃣:“地質調查所是個窮機關🚣🏿♂️,沒有汽車。他正代理清華校長的時候,清華有汽車🤵。可是他除去到清華來回外,從不用學校的汽車。後來所裏經費稍有增加,大家都勸翁文灝買一輛汽車,翁文灝卻說🏄🏻,一輛汽車的費用至少可以做兩個練習生的薪水了,為了我自己舒服而少用練習生是不應該的。”一年後🫡,受命為大西南備戰準備的丁文江,在赴湘粵鐵路沿線調查煤礦資源時🏄🏻,不幸因煤氣中毒身亡。為救丁文江,翁文灝從南京飛抵長沙,甚至動用了蔣介石專機,想把丁文江接至上海治療🧄,可惜已無力回天。

命運的多舛,令兩人都為對方寫下過追憶文章,一個死裏逃生,一個撒手人間。倘若翁文灝一直搞他的地質,至少他能延續好友丁文江的夙願→,將中國地質和他一生的學術貢獻再光大些,他一生也會更純粹些,但這樣的假設有時就像水中月鏡中花🚨。翁文灝曾寫過一篇《我的意見不過如此》文章,刊登在《獨立評論》上🏃➡️。文章裏📠,他說自己“原只想在自己範圍內做一些於自己興趣相合的工作,可是在國破家亡的時候,環境及良心都不允許在職業工作之外不想別的心思。悲痛和煩悶是當然的,我自問還有三分血性⚛️,要緊的是認識到認真解決存在的實際問題🛐,像中國這樣積弱積貧積愚積亂的國家,要想趕上發達國家,非但要努力,真還有拼命,就像義勇軍,把他的子彈打完了🐠⛱,就是死在沙場🫨,也算盡了國民的責任,叫世界知道我們尚非絕對的下等民族……”

高振西、李四光🍄🟫、丁文江、章鴻釗、翁文灝👳🏼♀️、安特生(J.G.Andesson)、斐文中

這段話距離現在仿佛已是很久遠的事了👼🏿🎮,如今讀之🧑🏽🚒,猶自覺得難過。做學問的🥿,大凡有兩類🦔,一類為民族的命運殫心竭慮,他的學問是用來濟世安民的🐄,另一類只對學問發生興趣,為學問而學問🐰。放下學術功名的翁文灝無疑成了前一類。一個因車禍險些喪命的人☘️,後又起身去承擔一份看似宏大而實際的東西,用自己的專業知識履行著國民的責任和義務。在那個山河破碎時代➝,這樣勇毅篤行🧏🏻♂️、從書齋裏走出來的人,還有很多很多。

《翁文灝年譜》我斷斷續續看了數年,沒有哪個人年譜讓我看得如此之慢。如今在杭州已找不到廣濟醫院的蹤影了🩶,唯一指認可辯的,老杭州人告訴我說👲🏻,現在浙二醫院的前身就是它。醫院門前每天都車流不息,處處盡是安好的美意。很少有人知道了🪝,這裏曾經發生過一場震驚全國的生死搶救,以及背後一個時代的風雲。

知翁文灝很難,當我讀完年譜,還是沒能懂得他的全部。如今關於翁文灝這個“人”的鮮活描述🙋🏿♀️,很難見到。我唯有一次在寧波文史資料上,看到這樣一個細節:翁文灝回鄉從不車馬相隨👰🏿,總是穿著長衫👸🏿🚵🏻♂️,獨自一人散步在村裏的田間阡陌中。

這穿長衫的背影啊⛴。