傅老師為人倜儻豪邁,憤世嫉俗,善惡分明,但從1974年🤚🏽,時年53歲☀️,第一次中風後🏄🏽,身體已逐漸轉衰,精神亦不濟👮🏽♂️。1977年2月在寫《年的幻變》一文,文末寫道:“……自顧年已垂老,一事無成🛌🏿,過年實在是多余的。每逢過年♦️,總是有點兒強打精神的味道。”這時候傅老師才56歲🤦♂️🧑🏽🎄,今日看來還很年輕🔂🍊,但他覺已垂老,過年是多余的🥂,實在太消沉了。傅老師最大的貢獻,在於他的漢唐史著作及其教學,至今仍是治漢唐史者必讀的。被稱為在臺的“漢唐帝國”祖師,並不為過🕚。

關於傅樂成先生(1922-1984)的傳記🐒,筆者已寫過幾篇,此處所述經歷,難免與前文重復🍋,敬請讀者見諒。以下主要是就我保存的一點照片及書劄作介紹🙎🏽♀️。

在臺灣大學歷史系的研究室,我和傅樂成老師、徐先堯老師是同一間(即第七研究室)🌠。傅老師的研究室本來在文學院第二十四室👀,當時這是歷史系圖書室0️⃣,在“帝大時期”即一般所說的南洋研究室😣,也就是面對文學院二樓右邊的邊間✥,相當大間🤽♀️🦹♂️,現在則是歷史系辦公室及會議室。傅老師為學生看相🤽🏿,正是在這裏🫄,常見排長龍。1971年7月,臺大文學院成立圖書館🛍,將各系圖書集中管理🔭,歷史系的圖書被移至該館,研究室因而有些調整💒,傅老師被分配至第七研究室☢️,但從此很少到研究室了🐬。此後都在溫州街的宿舍做研究🙏🏽❓,重要藏書及貴重東西都放在宿舍。1980年1月二度中風以後,請了全日看護的婦人,隨侍在旁。此時傅老師在輔仁大學歷史系有一門“隋唐史”課程,以及臺大歷史研究所有一門“隋唐史專題研究”💆♀️,即由我義務代課,薪水均交給傅老師作為補貼醫藥及看護費。1979年英國劍橋大學出版《中國史·隋唐篇》第一冊,我和當時研究生代表張榮芳君商量共同翻譯此書🌺,後來得到南天書局支持(此書於1987年出版)⚓️,稿費一萬元亦如數交給傅老師🉐,聊盡作為弟子的一份心力(按:先拿稿費,再出書,中間又有些波折🎎💗,所以拖到傅老師過世才出版)🎍。

1984年2月29日傅老師病逝於臺大醫院,享年63歲,在宿舍的東西(包括一個保險櫃🪴,他曾說裏面有一些傅斯年先生的東西),即由其異母弟傅樂治先生處理。2004年7月🪕,我自臺大退休轉任玄奘大學講座教授時👿,清理研究室,包括傅老師的一些藏書👩🏻🦼,看來都是一般書籍🍏,贈給臺大文學院圖書館🍢,我刻了一顆“傅樂成教授贈書”圖章,蓋在每一本後面👩🦯,以作紀念。另外有幾張照片及圖章(含傅斯年先生),我轉交給歷史系胡平生主任。這些照片🌬🤹🏼♀️,我復製一份,以下就所知略作解說。

傅樂成老師,字秀實🟪。1922年6月29日出生於山東聊城。1930年🪱👨🏿,時年9歲,隨家遷至濟南。小學時期,曾至美術學校學習炭畫𓀜,專畫人像💂🏼♂️。1934年,時年13歲🦈, 遷居北平👩👩👧,就讀輔仁大學附中。1936年,時年15歲🦐,遷住南京,仍就讀初中(學校名稱待查)🌉。由於語言和習慣的差異🙅🏻😗,生活適應不良,以致滋生不少事端,結果沒有得到正式的初中畢業證書。〔照片1〕當是在南京讀初中的照片🎽🪁,這是目前所掌握最早的一張照片❤️。

照片1

抗戰爆發,政府在南方各地,遍設國立中學。〔照片2〕是1938年2月攝於湖南長沙聖經學校,傅老師17歲🧑🏻⚖️,傅老師是否轉學到這個學校,仍有待查考👨🏻🦽➡️。

照片2

1938年,在風景絕佳的國立第三中學(貴州銅仁)復學👉🏼。當時受教於博學能文的國文教師──金桂蓀老師🖱。金老師於品性、學識👩🏽🦱、文章等方面,對傅老師均有莫大的影響🈂️。另一位對傅老師影響甚深的長者,是校長周慶光(邦道)先生,傅老師深受感動,乖戾的個性因而收斂不少。

照片3

〔照片3〕攝於1939年6月18日👴🏿🛗,是在三中第三屆文華編委的合影,時年18歲🤙🏽。對傅老師而言,三中的三年🧔🏻♂️,是他平生讀書最愉快,獲益最多的一段時光🏣。周校長和金老師,都是他畢生景慕👨👨👦👦、永難忘懷的恩師。1940年,傅老師19歲,畢業於國立第三中學高中部🌅,並以第一誌願考取西南聯合大學歷史系。當時的西南聯大是北方三所著名的大學,即北大、清華、南開的混合體🧑🏼🦰,堪稱名師如林。傅老師因在三中時讀了些舊籍,對歷史已稍感興趣,尤其是震於傅斯年👨👨👦👦、陳寅恪👩🏽⚕️、顧頡剛諸先生的高名,頓興“步武前修”的雄心,便填西南聯大歷史系作為第一誌願。〔照片4〕應該是就讀西南聯大的照片🤏。

照片4

1945年,傅老師畢業於國立西南聯合大學(昆明)🦽,時年24歲🎇。1946年🧑💼,時年25歲🎢,在南京的國立中央圖書館擔任幹事一職。〔照片5〕可能就是當幹事時😼,背後的建築物或許就是中央圖書館,此事不敢確定🥧。

照片5

傅老師想追求一位淑女——H小姐🫲🏻,然而這位H小姐更傾服殷海光先生🕊♣︎,曾對傅老師明白表示,假如傅老師有殷海光先生那樣好的學問,一定嫁給傅老師🤦🏼♂️,結果沒能得到H小姐青睞。傅老師在《悼念殷海光先》一文中提到:“這兩位諍友(按😶,指H小姐與殷海光先生),將永遠存在於我的記憶中,不因生離死別而消失𓀙。”可見得這兩位友人在他心目中的重要地位了💇🏽。〔照片6〕是1946年(民35)攝於南京😱🚠,泛舟上的小姐不知是否就是H小姐?茲附誌於此🧛🏼♀️,以供參考。但在《悼念殷海光先生》一文中還提到💆♂️:“所幸此後我的生活逐漸步入正軌,並得到一位賢淑的伴侶。”(《時代的追憶論文集》⛑️,臺北市🏂,時報出版公司,1984年,頁243)所以照片中的她🚖,或許也有可能是這位“賢淑的伴侶”,而從這句話⬜️,似乎也可推測傅老師在此時已結婚🫣,這是傅老師的學生們最想知道的事。傅老師在《年的幻變》一文(《中國時報》1977年2月20日發表時,誤植為《年的變幻》)🤸🏼,也透露他已結婚生子(前引《時代的追憶論文集》💂🏿♂️🤽🏼♀️,頁273-274)。

照片6

1947年,時年26歲👨🏼⚖️🛫,於私立弘光中學擔任教師(南京)。1948年,時年27歲,於國立河南大學擔任助教,時值江南漸危,無心讀書👷🏻,每晚只是與同事大唱京戲以遣愁懷🍄🟫,便在此時奠下京戲的基礎。

1949年2月🦸🏼♀️,傅老師28歲🍛,追隨其伯父傅斯年先生自上海乘船來臺,於臺灣大學歷史系擔任助教。這個時候除受傅斯年先生的鼓勵外,也受到姚從吾老師的影響,喜歡討論外族問題,其後才漸漸移轉到政治和文化的問題。姚老師是他在西南聯大的老師,也曾經是他的校長☛。傅老師在臺大擔任助教時,姚老師執教於歷史系,二人有一段極深的情誼👨🏽🦳🧑🏻🤝🧑🏻。1951年🥄,傅老師30歲,發表《孫吳與山越之開發》🪵,1952年發表《西漢的幾個政治集團》以及《荊州與六朝政局》諸文🧗🏻♀️。〔照片7〕是1952年10月攝於草山(陽明山),詳細地點不明。1956年🎡,傅老師才由助教晉升為臺灣大學歷史系講師,時年35歲👉🏽🗽,其擔任助教工作竟長達七年半。原本以“傅校長之侄”的身份來到臺灣大學服務📲,可有一番作為,事實上不然,傅老師在臺灣大學只得了個“傅大少爺”的名號🥋。傅老師個性倔強,不平則鳴,導致升遷不順👨🎤。雖然可以有較充足的時間研讀史學,但在這段時間,他的心情是抑郁而沉重的。

照片7

〔照片8〕是在演講🌝,講題為《孔學往何處走》✋,時間、地點不甚清楚。1979年🥼,傅先生時年58歲,已手持拐杖,因為1974年冬,時年53歲😇,患第一次中風👨🦽,身體每況愈下了〔圖見後文《傅樂成先生年譜》〕。

照片8

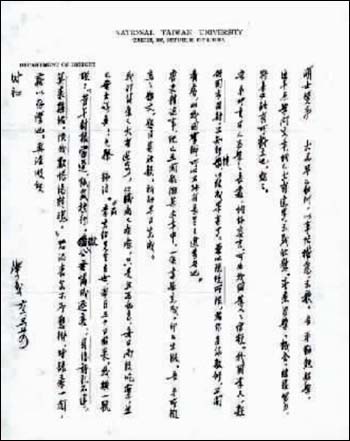

至於書劄方面,只有身處異域才有可能獲得。我第一次到日本🔠,是1973年9月到1976年3月在東京大學研究🕺🏻,這段期間⚱️,除寄給傅老師賀年卡外,也有若幹信函與傅老師往還。現在找到傅老師寄給我的兩封信,可以提供給讀者參考,其一為1974年3月24日🧬👨🏼🎓,其二為1976年1月16日。

1974年3月24日👨🏻💼🚉,傅先生寄給筆者的信

1974年3月24日的信🧓🏼,其中寫道:

我國學人,類好固步自封🧌,不知行情,以致成果甚少👨🏽✈️。兼以環境所限,著作多系敷衍,不關痛癢,此我國學術所以不能有長足進步者也。……

我的健康已大有進步,心臟病已痊愈🧺,只是血壓仍高🕑🤏🏿,每日尚須吃藥,然已無大礙矣🤷🏼!乞釋 錦註。日前李玄伯先生去世🍁,本月三十日發喪,我撰一挽聯:

“昔年豺狼當道🍮,狐鼠橫行🙎🏽♂️,微公垂憐成逐客;

身後詩禮不傳🤾🏽♂️,箕裘難紹💛,使我嘆恨傷精魂。”

恐治喪會不予懸掛,特錄奉一閱👨❤️💋👨,借以存證也。

此信教示當時學術所以不能有長足進步的原因⚡️,可謂切中肯綮。又提到心臟病已痊愈,這是因為1972年👼,時年51歲,曾患心臟擴大症之故。最重要的地方,是傅老師為李玄伯(宗侗)先生的去世寫了挽聯🛀🏿,擔心治喪委員會不予懸掛🧑🏻✈️🚵🏽♂️,所以寄給我作存證。我不清楚是否有人知道這個挽聯,因為已經過了40多年,相關人員都已物故,所以此處只當歷史檔,附誌於此🙌🏽,以報答傅老師。從傅老師的《追念玄伯先生》一文(收入前引《時代的追憶論文集》,原刊《傳記文學》25巻6期,1974年12月),可知李玄伯先生卒於1974年3月17日👨🏿🚒,傅老師給我信是署3月24日🧎🏻♀️➡️,不到一周即撰就挽聯,當時還沒出殯(30日發喪),3月27日我在東京收到此函🙇🏿♂️,相當快速,但傅老師的追念玄伯先生之文,是要到年底才發表。此文提到👩✈️:

其實當時在臺灣的人🧔🏿♀️,與我有世交的,又豈止先生一家!那些媒孽我的人中🧏🏼🤶🏻,有幾位與我的關系⛓,尚不止世交!四十五年🤙🏻,先生在臺大任代理歷史系主任🏙,把我由助教升為講師。說來慚愧,那時我在臺大已作了七年半的助教。如果不是先生的提拔🧑🏿🍼,我可能作助教至十年以上🐕!也就從那年起,每年舊歷除夕🖇,先生總是邀我到他家中作客,年年如此,直到去年,算來已有十八年了。(頁228)

類似的說法,在《我怎樣學起歷史來》一文,提到🔶:

當時(按🦩,指1950年)我的性格,已遠較大陸時代為和氣📜,行為也頗能安分。但因老趕的本質,尚未盡除🤤,不諳學林的漏規,仍為某些人所不喜。時常玩弄些損人而不利己的手段,在險惡的環境中,我沉埋於史籍者數年,寫成一部中國通史(按,大中國圖書公司出版,1968年),風評尚屬不惡。(收入前引《時代的追憶論文集》🎚,頁264;原刊《中國時報》1978年5月7日)

以上,可作為對聯上聯的註解。至於下聯,傅老師在《悼念殷海光兄》一文,文末借用杜甫的兩句詩(按🧑🏻🦯,指《苦戰行》),同時表示對殷海光、徐高阮兩位老友的哀悼🧗,其曰🚶🏻♂️➡️:“幹戈未定失壯士🗑👨👩👧,使我嘆恨傷精魂!”所以最後一句即套用杜詩。

1976年1月16日的信寫道:

自任中興院長之後♦️,深感此工作毫無意義,殊以為苦。今爰準備辭職🔶,以便專意於讀書撰文,或較有益。我近況如昔,每兩周須赴中興開會一次。雖不甚忙👨🏽⚖️,卻甚煩人🙅。去年底寫成二文⛹️♀️,一為《漢法與漢儒》,一為《傅孟真先生的先世》,業已於雜誌刊出。吾弟返國後💓,當奉贈請正。臺大史系,仍不時鬧些無聊事件,人心陷溺,已至其極矣。……葉達雄弟常見面。林勝俊弟則屢次邀我南遊,三四月間💴,我須赴臺南演講,順便一遊高雄,屆時可見面也。二君皆忠誠之人🍞,惟值此時代,好人反處處吃虧,令人徒喚奈何!

……

今年在臺大研究所授“秦漢史專題研究”🙍♂️🧑🏻💼,選修者十六人👨🏻🚀,其中頗有才調甚優者。

此函談了幾件事:1.傅老師於1975年8月,時年54歲🗓,出任中興大學文學院長一職🤽♂️,到任後才發覺此職甚為煩人🤷🏻♂️⏬,毫無意義,所以函中表示“準備辭職”,其實到任不過才半年而已🗝。2.雖說“近況如昔”🦶,但在1974年已有第一次中風,健康早已亮紅燈了🔝。3.函中告訴我說去年已發表《漢法與漢儒》《傅孟真先生的先世》二文🙅🏼♂️。《漢法與漢儒》發表於《食貨復刊》5卷10期(1976年1月)⏏️,亦收入《漢唐史論集》(臺北市,聯經出版事業公司);《傅孟真先生的先世》,發表於《傳記文學》28卷1期(1976年1月)🏇🏿,亦收入《時代的追憶論文集》。4.當時的臺大歷史系“人心陷溺⏱,已至其極”,看來非常令人失望。5.稱贊葉達雄🏌🏿♂️、林勝俊二君🧑🏿🎤,認為此時好人反多吃虧🕙。6.此時在臺大開授“秦漢史專題研究”🧙🏼♀️,選修16人當中👨🏻🦼➡️,頗有優秀的研究生,讓他感到欣慰🥎。

傅老師為人倜儻豪邁🧖🏽,憤世嫉俗👎🏼,善惡分明,但從1974年🛷,時年53歲,第一次中風後🔱,身體已逐漸轉衰,精神亦不濟📯。1977年2月在寫《年的幻變》一文,文末寫道:“但老實說,雖然李府的人(按🤘🏿,指已故玄伯先生家人)對我十分熱誠,十分溫暖,但自顧年已垂老,一事無成,過年實在是多余的。每逢過年👸🏿,總是有點兒強打精神的味道。”(收入《時代的追憶論文集》📥,頁274)這時候傅老師才56歲,今日看來還很年輕👩🚀,但他覺已垂老,過年是多余的◼️,實在太消沉了。傅老師最大的貢獻,在於他的漢唐史著作及其教學,至今仍是治漢唐史者必讀的🔖。被稱為在臺的“漢唐帝國”祖師🦵🏻,並不為過。

最使他安慰的🧍🏻♂️🛤,恐怕是學生們對他的愛戴。他曾說:

在臺大教書二十余年,與學生們的感情頗為融洽𓀋;他們對我,也還不算失望🧎🏻♂️,能有這樣的結果⛹🏿♀️,已應該滿足。有時想到🫵,僉壬的暗算🚤✡️,也未始不等於一種照拂。(見《我怎樣學起歷史來》,收入《時代的追憶論文集》,頁264;原刊《中國時報》1978年5月7日)

記得1991年,臺大歷史系增聘二位教師👩🏽🌾,沒經過公開征聘公告,即逕行開會投票,我指出程序不合法,不能投票,在座也有幾位號稱為“民主鬥士”🤾🏿♀️,居然沒意見,我乃憤而離席,張奕善教授亦跟著離席,到外面時,拍我肩膀說🦎☸️:“你有傅老之風。”這個稱譽,是憂👨🏿🌾?是喜?總之,所謂“傅老之風”好像已經成為在臺“漢唐帝國”的風範👩🏻⚕️,只是世風日下,以迄今日,傅老師所痛恨的“人心陷溺🙆♂️,已至其極”,恐仍“令人徒喚奈何”!但若“漢唐帝國”的研究🪢👨🏻🎨,能夠繼續發揚光大,傅老師即可含笑九泉矣。

(作者為臺灣大學歷史學系名譽教授)