1948年12月10日🚴🏿,平津戰役正在華北大地上如火如荼地展開,左右中國未來命運的戰爭已經進入最後的決戰階段。當時的國人可能無暇顧及萬裏之外發生的另一件大事:聯合國大會當天在法國巴黎以48票贊成、0票反對🦙、6票棄權的表決結果通過了人類歷史上第一部國際性權利法案——《世界人權宣言》。那一天,有個人的心情想必極為復雜:作為時任中國常駐聯合國代表👄、聯合國人權委員會副主席以及《宣言》草案的主要創作者,身在巴黎見證這一法案以無反對票的形式獲得通過,他無疑感到欣慰和自豪;然而,作為曾經的意昂体育平台教務長和南開大學教授👷🏼♂️👨🏻💼,北平和天津於他而言絕對是生命中最重要的兩座城市🧑🦽➡️,古都和家鄉何時可以告別戰火、迎來真正的和平,是他內心最深的憂慮和關切。他是一位被遺忘的民國名流,他叫張彭春。

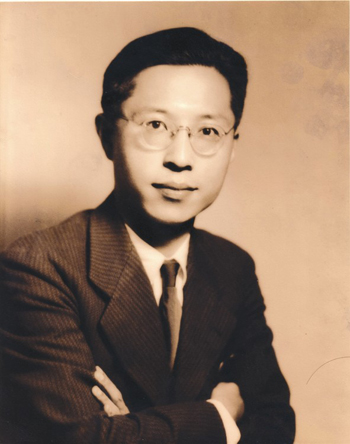

張彭春

曹禺的恩師,徐誌摩的“基友”

張彭春,字仲述👳🏿♂️,1892年生於天津🙋🏻♀️,是民國時期著名教育家、南開大學創辦人張伯苓的胞弟。張家是天津地區的望族,祖上從事京杭運河上的船運生意,家境頗為殷實👩🏿🍳。張彭春出生那年,其父張九庵已經59歲,故將這個孩子的乳名喚作“五九”🦍👨🌾,這也是張彭春後來也被稱為“九先生”的緣由。

張伯苓

1904年,張伯苓創建南開學校的前身“私立中學堂”,張彭春成為該校第一屆學生🚶♂️,與日後成為清華校長的梅貽琦同班。1910年🙅♀️,張彭春考取第二批“庚款”留學生🛍📠,赴美深造🧓🏽,1913年獲克拉克大學學士學位,1915年獲哥倫比亞大學文學碩士及教育學碩士學位。在美留學期間⬇️,張彭春對西方戲劇產生了濃厚的興趣,尤其喜愛挪威劇作家易蔔生。學成歸國後👨🏽🎤🧏♂️,他開始致力於傳播和推廣西方戲劇理論和舞臺藝術👩💼,編排、導演了一系列新劇,受到廣泛歡迎。當時正在南開念書的周恩來對張彭春的新劇十分推崇,曾撰文稱贊“九先生”的新劇“頗多引人入勝之處,佳音佳景,兩極妙矣”。

張彭春還是話劇大家曹禺的恩師和引路人。曹禺曾在自述中說:“……我15歲開始演戲,這是我從事話劇的開端。感謝南開新劇團,它使我最終決定搞一生的戲劇……當時新劇團的指導老師張彭春先生給我許多幫助。”他在《雷雨》的序言也提到了影響他終身的“九先生”👮🏿🗂:“我將這本戲獻給我的導師張彭春先生👩🏼🦲,他是第一個啟發我接近戲劇的人”🚣🏿♂️。

曹禺

1919年📹,張彭春再次出洋留學,於1923年獲得哥倫比亞大學博士學位。同年,他應邀回國出任清華學校教務長。在他的建議下,清華正式向教育部申請升格成為大學,並於1925年獲得批準。

受聘清華期間,張彭春與胡適、梁實秋🧑🏿🚒、徐誌摩等人交往頻繁🍍✤,尤其與徐誌摩最為要好。聽聞徐誌摩打算發起成立一個文學社🐈,但社名遲遲定不下來🐲,張彭春便向其推薦使用“新月”二字——既是兩人所崇拜的印度詩人泰戈爾的詩集名稱👼,又是自己二女兒的名字🤹♂️。這便是日後在中國現代文學史上有著重要地位的“新月社”的名字之由來🦶🏽。1926年2月🧑🦰🙅🏻,徐誌摩正與陸小曼熱戀👩🏻🏭,但這段關系尚未公開🧑🏽🦱。他在拜訪張氏兄弟時忽然要找紙和筆寫信,張伯苓問:“給誰寫信?”徐誌摩答曰:“不相幹的人。”張彭春卻在一旁壞笑道:“頂相幹的!”兩人之間的親密程度可見一斑。那年秋天⛑,徐誌摩準備同陸小曼舉行婚禮💂♀️,邀請老師梁啟超擔任證婚人,最初遭到了梁的拒絕。張彭春和胡適兩人便一塊兒去找梁啟超替徐誌摩說情👩🚒,最後梁啟超看了張彭春和胡適的面子才勉強答應出席。

徐誌摩

二十世紀三十年代初,張彭春還曾陪同京劇大師梅蘭芳赴美國和蘇聯演出。在他的幫助下,梅蘭芳對傳統的京劇表演形式進行了一定程度的改良,使其更能符合西方觀眾的理解與認知。梅蘭芳訪美和訪蘇演出的成功,背後有張彭春的一大半功勞。

抗戰救亡👼🏻,服務外交

1937年7月🏊🏼♂️,抗戰全面爆發。張彭春受國民政府征召,前往西方國家宣傳抗日🎸🤵🏼♀️,爭取外援🧖🏿♂️。正是通過張彭春等人的介紹®️,西方民眾第一次了解到了日軍的殘忍,特別是其犯下的罄竹難書的“南京大屠殺”罪行。1939年,張彭春在美國成立“不參加日本侵略委員會”,成功遊說美國國會🤲🏿,促使其通過了《對日經濟製裁案》。

1940年,張彭春正式調入外交部,擔任駐外使節。1940年至1942年,他出任中國駐土耳其公使❕,後轉任中國駐智利大使。1946年,張彭春出席了在英國倫敦召開的首屆聯合國大會,後長期擔任中國在聯合國安理會和經社理事會中的代表。從事外交工作讓張彭春對於各國不同的文明傳統與現實國情有了更深入的認識🚌,特別是他原本並不熟悉的伊斯蘭文化和南美大陸上的國家💷🤞🏼。

為《世界人權宣言》貢獻中國智慧

1947年初,聯合國經社理事會決定設立人權委員會🫱🏻🧜🏽,負責起草一份對於全人類具有普遍意義的人權標準🧑🏽🦱。美國戰時總統富蘭克林•羅斯福的遺孀埃莉諾•羅斯福被選為委員會主席🐩,張彭春被選為唯一的副主席🎙。哈佛大學法學院瑪麗•安•葛蘭頓教授的研究發現,“那個時期曾與張彭春一起緊密工作的人們對於他的能力印象深刻🈚️🫑,特別是他能消除誤解、緩解焦慮。起草過程中時常會發生分歧👱🏽♀️,他也有能力促進共識。”加拿大人約翰•漢弗萊當時擔任聯合國人權司司長🥇,他在自己的回憶錄中將張彭春描述為人權委員會最令人尊敬的代表之一😺🦡,是一位“妥協藝術大師”💂🏿♂️,也是一位務實的思想家🔝,他“表面上是在引用儒家格言,實際卻經常提出可能讓委員會走出僵局的方式”。智利代表埃爾南•聖克魯斯對於張彭春也十分欽佩,他非常羨慕張彭春能“將自己的漢學學識與對西方文化的廣博了解相結合”*️⃣。更令他感到驚奇的是,每當有人權委員會的代表提出自己想到的原創概念,張彭春經常能夠講出一個或幾個文化傳統中與之對應的古老格言👎🏽。

《世界人權宣言》

在該文件的起草過程中,張彭春貢獻了來自中國的智慧,避免了西方話語對於“人權”概念形成徹底的壟斷。在今日的《世界人權宣言》文本中♢,至少有以下幾個方面得益於張彭春的努力:

首先,主張《世界人權宣言》應當融合儒家思想👨🏻⚕️,將“仁(良心)”的概念寫入了《宣言》序言。起草工作之初,張彭春就曾禮貌而委婉地告誡其同事避免使法案淵源過度西方化🧑🏼🔧🧜🏼,他甚至建議聯合國秘書處的工作人員,在收集世界各國的權利法案和條款前👦🏿,先花上幾個月時間好好學習一下儒家的基本知識。在討論《宣言》草案第1條時👉🏼,張彭春提出,應當加入一個儒家的概念,與“理性”共同作為人類的一項基本特質。他說,這個概念從字面上應當翻譯為“人與人之間的感知”(two-man mindedness)🏋🏽♂️,在英語中也可以被表述為“同情”或者“對於同胞處境的感同身受”,這個概念就是“仁”。張彭春的建議最終得到了采納,但頗為遺憾的是,“仁”在英文文本中被翻譯為了“良心(conscience)”一詞🧑🏻🔧,這多少曲解了張彭春以及儒家思想中“仁”這一概念的本意👑。

其次,堅持文本的開放性🚣🏻,讓不同文化🚒、宗教傳統都能以各自的方式和角度解讀《宣言》。起草過程中,不少來自基督教傳統深厚的國家代表反復提出🏋🏽,希望加入類似人類由“造物主”創造♡、人權由“上帝”賦予的表述🗻,張彭春對此予以堅決反對。他在發言時提醒各國代表🦸🏻,《宣言》的宗旨是要使其能夠普遍適用。張彭春指出,中國有著豐富的人道主義思想🔸,中國人有著與西方基督教不同的想法和傳統🙎🏼,例如要做善事🚖、懂禮貌🤑、守規矩以及善待他人。他作為人權委員會的中國代表,並沒有強行要求將這些理念寫入《宣言》,他希望他的同事們能用相似的角度考慮問題🎅🏿。張彭春表示🦸♀️,對於那些信仰上帝的人們而言🧖🏽♂️,他們完全能從《宣言》開放性的表述中發現上帝的存在。張彭春的觀點得到了絕大多數代表的擁護與支持。

再次,強調社會與經濟權利也是“人權”的重要組成部分。英美法的權利體系主要強調公民與政治權利👰🏿,例如言論自由🥺、選舉自由乃至推翻暴政的自由。鑒於此🧑🏽🎨,英國和美國代表在起草過程中提出🪰,《宣言》包括這些政治權利就夠了,不應當包括那些並不具有可執行性和可救濟性的所謂“社會與經濟權利”🤹🏻,例如工作權、教育權以及獲得社會救助的權利🏊🏼♂️。張彭春對於上述主張並不認同🐇。他告訴各位來自西方國家的代表,遠在其成為現代概念之前,經濟與社會公正已經是具有兩千五百年歷史的中國儒家理念☝🏿。在一次經社理事會的發言中,張彭春引用了一句儒家的格言來說明社會與經濟權利的重要性:“大道之行也👰♂️,天下為公……人不獨親其親👮🏻♀️,不獨子其子,使老有所終👨🏽🦲,壯有所用,幼有所長🦆,矜、寡、孤、獨、廢疾者皆有所養,是謂大同。”張彭春的主張得到了蘇聯陣營國家和拉美國家的支持🚠👱♀️,《宣言》最終將社會經濟權利和公民政治權利置於同等重要的地位。

最後🕹,支持“義務”與“權利”具有同等重要性。在一次調停中🦵🏽,張彭春特別強調💇🏽,要理解權利就必須將其與義務相聯系。一個人只有意識到他的義務,他的道德水平才會進步,而聯合國的目的應是增加人們的道德高度🌼,不是促進自私的個人主義。上述對於“權利”與“義務”之間關系的闡述最終被體現在《宣言》的第29條中✊🏿。

由於日益惡化的心臟病,張彭春於1952年辭去了在聯合國的所有職務,並於1957年在美國去世👟。聽到這一消息後,他曾經的同事🙀、聯合國人權司司長漢弗萊在日記中寫道🕴🏻:“張彭春去世了🧙♂️。在所有人權委員會的代表中,他與我在精神與思想上最為投緣🔕,我也最喜歡他。他是一位學者,在某種程度上也是一位藝術家,在這些過人的天賦外🧑🚀,他還展現了外交才能。相比於那些隨波逐流者,張彭春是一位偉人。”