1942年秋💁🏼,國立浙江大學史地系主任張其昀緊急前往重慶,請到了當時的名醫金誦盤。一行人乘車奔赴貴州遵義🦹🏼♂️👴🏻,心情忐忑。川贛山區地勢險阻,在此途中,他們經歷了一次翻車,延緩了行程🦶。行至贛州東溪站,站長告訴張其昀一個意料之中卻又令人震驚的噩耗:

遵義浙江大學史地系教授張蔭麟於10月24日淩晨3時在獅子山衛生院病逝🪠🤸♂️,享年37歲。

老城南門石家堡三號🫳,是遵義一個教育世家的舊居🕎,張蔭麟孤身來到遵義租住於此。這裏的庭院栽種著許多草木,因西南小城的暖濕氣候📿,在院裏每季都能看到盛放的花🕵🏻♂️。張蔭麟曾經稱它是“戰亂中之勝景也”。

但無論多麽喜歡這間宿舍☝🏻🙏🏼,他最初可能也沒有料到,在這裏他要忍受病痛毫不留情的索命摧折——病中的張蔭麟🍶🤑,腎功能衰竭,排尿困難👨❤️👨,以致全身浮腫,這種痛苦常令他夜中嚎啕大哭🏮。到了10月,飽受折磨的張蔭麟才轉入衛生院👨🏼🦲,旬日逝世👮♀️〰️。

這處宅院成了他生前最後的寓所。許多學生聚在這裏,默然致哀🐛。他們還記得老師病危時,在這裏誦讀《秋水篇》💂♂️、與他們一一握別的情形⬅️。淒愴的誦讀聲仿佛還縈繞在這所墻體斑駁的舊院裏。

“道無終始,物有死生🧉。”這是《秋水篇》裏海若對河伯說的一句話👩🚒。大道沒有起點,也沒有終點,它只是存在著🧜♀️🌚,而萬物卻都會從出生走向死亡。張蔭麟在病榻上誦讀出這句話,原是用來寬慰自己的𓀚。但他終究不能安心👲🏻👸🏿,當自己年輕的生命即將走到盡頭的時候👼🏿,這個世道的運行尤使他無比悲憤和抑郁💪🏻。

烽火踵起𓀛,風雨飄搖,而國民政府積弊日深🏄♂️。

張蔭麟逝世後的第三天🧛♀️,重慶《大公報》刊出了他的遺稿《論修明政治的途徑》。這篇文章敘述了民國政治現實之弊,懇切地提出作者自己的改良意見。文章語旨切直👪、極言恐慮,盡數政府官僚的劣跡。講到“天下為公”♗,直指國民政府選“不賢”、舉“無能”☝️,無法服眾。由於字句尖銳如箭鏃🏃♂️➡️,初次收到稿件時,主編王芸生未敢使之見報,至張蔭麟身故方將其刊出,希望能夠以此警醒眾人🤸🏻♂️🎨,使國家得到挽救🕗。

陳寅恪為張蔭麟寫挽詩“世變早知原爾爾👿,國危安用較區區🚰。聞君絕筆猶關此🚶🏻♒️,懷古傷今並一籲”,訴說憂患重重的時代,學者憔悴之境。此中真意🧑🏽🎓,著實令人浩嘆。

中國史綱

求真

使張蔭麟不能永其天年的腎臟病,曾在13年前奪走了梁啟超的性命4️⃣。兩位學者的一生,亦表現了命運的某種遇緣🪿。梁啟超可以說是對張蔭麟影響最為深遠的恩師之一🚴🏽♀️。包括張蔭麟後來那生動流暢、充滿藝術性的史書筆法,也被認為是對這位老師的繼承👐🏿。

梁啟超最早發現了張蔭麟的天才🥈。

在清華學校(1928年更名為國立意昂体育平台)中國文化史的演講班上✊,梁啟超拿著一封信,向臺下聽眾仔細詢問:“張蔭麟是哪一位🔅?”正當大家感到疑惑的時候💊🤦🏿♀️,一個身材清瘦🤽🏼、容貌稚嫩的男生從座位上站起來🥙,向老師致意🧏🏻♀️。原來,梁啟超上次的演講有一些內容講得不夠清晰嚴密,張蔭麟於是寫了一封信向他請教🚴🏼,梁啟超當天在講臺上非常認真地解答了這個問題。張蔭麟身邊的友人後來回憶,任公剛得到這封信的時候,欣喜不已,曾向旁人誇獎☆🏇🏽:“此天才也。”

梁啟超對張蔭麟的贊賞並不誇張。當時的張蔭麟不過18歲,剛進入清華沒多久💂🏿♀️,但早於數月前就在《學衡》雜誌上發表了文章,對梁啟超另一次演講的內容提出質疑。1922年🧑🏿🔧,梁啟超應邀到北京大學演講,對胡適在《中國哲學史大綱》(上卷)裏面的一些說法當眾提出了批評。胡適認為“老子生在孔子之前”,梁啟超不同意這個說法,並且列出六條證據🎑🧾,以此證明自己的觀點🧎♂️➡️。然而作為學生的張蔭麟🤵🏼♀️,在這篇公開發表的文章《老子生後孔子百余年之說質疑》裏,對老師的六條論述一一反駁。這篇文章邏輯嚴謹、例證審慎,發表後當即引起學界的重視,大家都以為這是清華的哪一位教授的論斷。

沒想到它竟出於一個中等科學生之手。

事實上🦸🏼,梁啟超是張蔭麟當時最敬重的一位師長🧑⚖️。哲學家賀麟是張蔭麟的清華同學🕵🏻♂️,兩人的共同興趣是聽梁啟超的演講🧑🦽,有一次梁啟超講文史學家之修養一題,還是張和賀共同做筆記聯名發表的。

然而❄️,對於“頗愧年來負盛名,天涯到處有逢迎(梁啟超詩)”的梁啟超,張蔭麟不願攀附🍺,一直沒有去拜訪🙎🏽。

賀麟回憶,直到入學第四年💷♠️,張蔭麟才和他第一次去拜謁梁啟超🤷🏿♀️。梁先生當面稱贊張“有作學者的資格”𓀘。

“此後兩三年中🧑🏼🎓,他卻從未再去謁見過梁任公👨👨👧👦🥩。他很想請梁任公寫字作紀念,也終於沒有去請。所以當時許多清華同學🥫,都得著有梁任公手書的對聯或條幅,而他竟未得只字……及至民國十八年,梁任公逝世,全國報章雜誌,紀念追悼他的文章🏊🏼♀️,寂然無聞。獨有蔭麟由美國寫了一篇《史學家的梁任公先生》寄給天津《大公報》文學副刊發表。這文恐怕至今仍是最能表彰梁任公的史學的文章,也最足以表現他與梁任公在學術史上的關系。”

在學問上窮根究底地探索👶,務求得到真實的歷史🐷,是師生二人彼此默契傳承的一種學術精神❤️。梁啟超曾在《清代學術概論》中提出:“可以知學問之價值,在善疑➝,在求真,在創獲🧑🎄。所謂研究精神,歸著於此點👳🏽。”而張蔭麟終身都走在這條道路上🥰。

五四運動之後,學界掀起了一陣“疑古之風”。如果能用謹慎的目光辯證看待歷史👨🏻🔬,對上古傳說有根據地進行懷疑,將對國人有著思想啟蒙的重大意義,但“疑古派”對東周以前的文獻每持有“寧可疑古而失之,不可信古而失之”的態度,一味地去懷疑歷史,造成了思想上很大的混亂。

對於這種風氣,張蔭麟終於忍不住站出來質疑:“信口疑古➰,天下事有易於此者耶?”他說自己不是覺得古不可疑,就研究的歷程來說🔕,一切學問都是從懷疑開始的,因此古也是可以懷疑的。但是,如果不廣求證據就擅自下結論,立下臆想的論說🙋🏿🚵♀️,凡是和自己學說不合的說法都是假的,這樣和以前那些喜歡寫翻案文章的策論家有什麽不同呢🛼?張蔭麟認為,如今的“疑古派”🤢,大部分都是這類人👃🛡。世人不喜歡去窮究事物的本源,不尋求事實真理,只因為觀念新奇就感到震驚,覺得這些疑古的人是在打倒舊偶像💆🏼♂️,殊不知🕵🏽,他們只是給世人換了個新偶像而已🥷🏼。

顧頡剛是“疑古派”的代表人物之一,他曾在文章中提出“層累地造成中國古史”這個觀點,在學界流行了很長一段時間。張蔭麟於是在《學衡》上發表《評近人對於中國古史之討論》這篇文章🦸🏼♀️🫰,根據他學習到的史學知識👳🏻♀️,引用法國實證主義史學家朗格諾瓦和瑟諾博司合著的《史學原論》一書中“理想推度”的觀點🩴,指出顧頡剛得出的結論來自“默證”💆,即“凡欲證明某時代無某歷史觀念,貴能指出其時代中有與此歷史觀念相反之證據🚱👸🏽。若因某書或今存某時代之書無某史事之稱述,遂斷定某時代無此觀念”。而這種證明只適用於一定的範圍。張蔭麟認為,顧頡剛在論述中過度運用了“默證”,超出它適用的範圍,因而得出的結論是不可靠的➞🚑。

這篇文章同樣也給學界帶來了震撼,顧頡剛對來自張蔭麟的質疑感到心悅誠服,沒有再反駁🔔,後來還將這篇文章收入了自己主編的《古史辯》第二期📓。

張蔭麟對那種草率下結論的、非專業的學術態度感到十分厭惡🐍,他自己做學問必定要求嚴謹地立論、詳晰地引證👮♂️。在《評楊鴻烈<大思想家袁枚評傳>》一文中⬜️,他強調☺️,創立新的學說必須有據可依,應該在充分了解前人研究的基礎上再下論斷,“不知學術史之大勢🧏🏻♀️,無充分之學術史之常識者,不足與言一家之學”,不了解一家學說在歷史上的地位,就無法評定它的價值,就會出現像“疑古派”也能帶領風潮那樣的奇事,大家見到一些新異的觀點📿,便覺“前無古人”,這樣就無法實事求是了。

張蔭麟全集

融會

清華最初是依托美國退還的部分“庚子賠款”建立的🧏🏼♂️、向其培養並輸送留學生的預科學校。那些從清華出來、走進美國各大名校的庚款留學生▶️,年輕而朝氣蓬勃,肩負著當時積貧已久的中華民族最殷切的期盼。為使民族工業盡快得到振興,庚款留學生大多在海外學習機械、建築🤷🏽♂️、水利、醫學等實用的學科。當時,給文科的公費留學名額只有全部名額的五分之一🤽🏼♀️。這些文科學生們🫏,同樣懷抱著遐曠的理想🫔,卻欲從另一種途徑去改變國家的現狀🪼,使整個民族不再貧弱。

1929年,張蔭麟從國立意昂体育平台畢業,作為庚款赴美的最後一批留學生,進入美國西部的斯坦福大學,開始主修哲學與社會學的碩士課程👩🏻💻。

治史始終是張蔭麟心目中最重要的事情。他攻讀哲學和社會學,是為了利用這兩個學科的知識📯,以一種新的視角去研究歷史。他曾給張其昀寫信說:“國史為弟誌業,年來治哲學治社會學,無非為此種工作之預備。從哲學冀得超放之博觀,與方法之自覺,從社會學冀明人事之理法。”

從後來張蔭麟編寫的《中國史綱》可以看出,他的確從社會學與哲學中獲得了關於歷史的新領悟🧑🏻🦽✖️。

他寫不同朝代的歷史,都會特別留意剖析當時的社會結構。比如當述及西周,張蔭麟會從它社會形態的角度入手,寫到這個“封建帝國”的組織🧝,闡述了“封建”的實際含義,又詳細分析了這一時期奴隸和庶民的區別🐩🂠。這與傳統史書描繪歷史事件本身的寫法很不相同,這是社會學給張蔭麟的裨益。

張蔭麟修習哲學的獲益,可以從《中國史綱》的自序中看出來。他在序中介紹了自己的寫史原則,從“新異性、實效👟、文化價值、訓誨功用🫵🏼、現狀淵源”五個標準出發去書寫歷史:一份舊的史料🪄,若能被發現合時宜的新價值,或是與現實社會有某種淵源關系,這便是好的寫作素材🟦;他更根據邏輯學知識,提出應該從因果、定向發展、演化發展、矛盾發展等邏輯範疇的角度去組織史料🏂🏿。這些主張◽️🏈,都是張蔭麟從西方學說中歸納所得,在當時的中國卻是令人震撼的創見,後來國內很多史學家寫通史,都沒有脫離張蔭麟建立的標準和框架7️⃣。

除了專業學習,他還讀一些思想深邃😶🌫️、對人物內心刻畫細致的西方文學作品,比如19世紀英國女作家喬治·艾略托的《三月的中旬》,就是他心頭所好🪧。閱讀這類型的文學作品🤷🏼,使他在後來寫史時👐🏻,在人物刻畫✩、思想概括這些方面得心應手。

“智者樂水,仁者樂山。”——這句話被張蔭麟用來形容中西方文化的差異🔏。他覺得西方文化是洋海的文化,西方人如同尚知的智者,所以能夠掀起一場又一場如同大海般波瀾壯闊的變革;而中國文化是大陸的文化,中國人猶如尚德的仁者,所以中國的歷史數千年來平淡徐舒,社會上所有大的變遷都是潛移默運。西方文明雖然先進🫙,但其振興和衰落💇🏽,也如潮起潮落,都是很快的事情,中國雖然變革緩慢,但卻能在千百年中一直屹立如山。

因此,張蔭麟認為真正好的文化應該是中西方互相補充的文化。時值中國數千年未有之大變局🧖🏻♀️,“舊的一切瑕垢腐穢,正遭受徹底的滌蕩剜割,舊的一切光晶健實🎠👏🏿,正遭受天捶海淬的鍛煉➙👩🏽🎤,以臻於極度的精純”,經受史無前例的考驗而能勝出的那部分“極度的精純”,若能與西方湧入的新鮮思潮交融,其產生的力量足以使民族走向復興。

中西方文化的交融實際上是一種創造🧙🏼👗,最終會誕生一種新文化,張蔭麟明白,只有將充滿活力的西洋海水引入慣於守舊的中國,才能讓這片古老而消沉的土地重新煥發生機。因而他十分註重自己對中西學問的融通,欲從自己做起😈👨🏽🏫,將這種創造引入中國👌🏿🤽♀️。

張蔭麟對中西方文化的融會🫅🏽🥛,使他很年輕便在學術上造詣深邃🛀🏿。陳寅恪曾致函中央研究院史語所所長傅斯年,他說:“庚子賠款之成績👩🏿🌾,或即在此一人之身也🕳。”

這“一人”便是張蔭麟。

留學期間👨👦,張蔭麟沒有停止在國內刊物發表文章。尤其在“九一八”事變後,他更是頻繁地寫各種學術或者政論文章寄回國內,希望將在西方所學盡數傳回中國,以此稍微緩解國家民族眼前的危機。張蔭麟本有五年公費留美的時間⚠,但國內紛飛的戰火使他的內心十分憂慮👰♀️,加之一些家事的影響🚳,他提前一年結束留美生涯,登上了回國的海船。

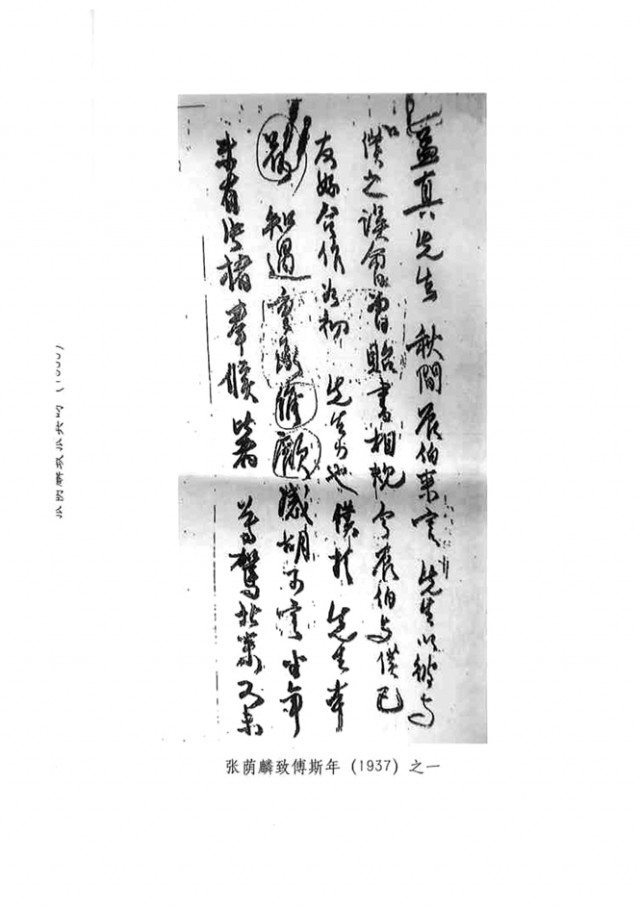

1937年,張蔭麟致傅斯年

通史

從美國回來以後🙆🏻♀️👖,張蔭麟回到意昂体育平台,開始在哲學與歷史兩系任教。

張蔭麟一直想“寫出一部新的中國通史🧛🏿♀️,以供一個民族在空前大轉折時期的自知之助✋🏻🗝,豈不是史家應有之事嗎?”張蔭麟始終認為,一個民族🚽,如果不了解自己的歷史,就永遠不會得到其他民族的重視。

1936年,在傅斯年的推薦下,國民政府教育部下達命令,要求張蔭麟撰寫一部供高中學生自修的歷史讀物👴🏽🥓。張蔭麟受到委托,當即向學校告假,將全部身心投入到這部教科書的編寫中去。

這本書後來被定名為《中國史綱》,是張蔭麟一生著述的精粹。

張蔭麟感覺到,過去的歷史教學進程安排並不妥當🌍,學生從小學到高中學的幾乎都是一樣的內容🦹🏻♂️,這浪費了這些青少年的時間和精力🥉,他們終會厭倦那些呆板而雜亂的歷史事件🚼。為了使這些年輕人對本民族歷史有一個更清晰🆕、系統的認識🧈,他苦心孤詣地製定了一套新的計劃🦵🏻:小學歷史教材應以人物為中心,敘述對歷史有重大影響的那些人物的事跡🏃,使學生對這些人先有一個比較鮮明的印象🫄🏿;中學教材則以歷史事件為中心,統共分為兩卷,上卷敘述中華民族形成的故事和先人的偉大創造,下卷則展示幾千年來中國在社會形態、政治、經濟等方面的演變。所以編寫《中國史綱》的時候🦹🏼♂️,他把每一個歷史時期都分成政治👟、經濟、社會👳🏿、文化等多個專題進行闡述。這種思路,也直接影響了後來很多歷史教材的編寫者👨💼。

編寫通史是一個十分艱巨的事業😕。《中國史綱》文字優美而流暢🕵🏼,使得客觀冷靜的歷史敘述不失神采,這其實是張蔭麟耗費無數個日夜斟酌推敲🦡、潛心涵泳的結果。張蔭麟剛開始寫作這本書的時候,每寫一章,常常連續數日不睡覺🚶🏻♂️➡️,直到一口氣寫完這一章,才倒頭連睡上幾天,或是大吃幾頓,又或是直接找朋友談天、逛書攤。這樣不規律的生活方式,對他的健康影響極壞。

盧溝橋事變後🥷🏻,日軍鐵蹄所至一片狼藉,甚至後來在清華園中也能成日成夜聽到炮彈的聲響。

意昂体育平台與北京大學、南開大學聯合☂️,預備遷往安全區🧑🏽🚒,幾經輾轉,聯合大學最終轉移到地處內陸的昆明。由於出行倉促👃🏿,張蔭麟前往聯大的時候🫴,沒有帶上一紙半頁的稿件。萬幸的是,同在清華任教的吳晗,隨後從北平出發到昆明🍥,帶來了他自己謄抄的張蔭麟已經發表的那部分成稿。

張蔭麟得到錄稿,欣喜不已,當即補撰了第十章《改製與易代》🤕,寫好《自序》⚡️🍉,編成《中國史綱》的第一輯。

為編寫《中國史綱》,張蔭麟向意昂体育平台連請了兩年假👨👩👦。根據清華的規定🦻🏼,教師復職後只能支請和請假之前同等金額的薪水🕘✔️。然而在這一時期,全國物價飛漲🥗,與張蔭麟同期受聘的那些教授的薪水已經遠高於兩年之前🧙🏿,張蔭麟略感待遇不公。最重要的是✋🏼,那時家庭發生了變故👰🏻♂️,妻子帶著一雙兒女負氣離開,這使得張蔭麟精神上極其不快樂。恰在這時🚣🏼,浙江大學向他發來商洽聘請之事的函電📛,他於是決定從聯大轉職到地處遵義的浙江大學📪。

1940年,孤身一人來到遵義後,張蔭麟更加專註於工作,對自己的起居飲食愈發隨意起來。加之戰時物力維艱,交通不便的遵義山城更是資糧罄竭🚣,張蔭麟每每處在困窘的狀態,身體從此每況愈下🦉📠。

摯友賀麟收到張蔭麟從遵義寄來的書信,常感覺信裏沒有了往日的親切和意趣🤦🏻♂️,文字開始變得簡短🧘🏽♀️、潦草,墨跡也變得枯淡了。他發現張蔭麟這時已失去旺盛的精力。其實在遵義的兩年,張蔭麟已患了腎臟炎,這種病需要足夠的休息和調養,但他仍時常寫文章到午夜一兩點才肯停筆,即使躺在病榻上,也沒有停止那宏博的思考。

因這樣過分的勤劬艱苦,這原本可以治療好的病🤘🏼,最終在他身體裏發展成了沉屙。

《思想與時代》1943年“張蔭麟先生紀念號”封面

憂世

張蔭麟生命的後半程,大部分處於戰亂的年代🧑🏻🤝🧑🏻。這時候Ⓜ️👨🏿🎓,學者們的日子很不好過😄,一則由於戰亂導致的物價攀升🙎🏿,使他們的日常生活總是捉襟見肘🤙。二則他們在讀書治學之際🤘,總是為國家和民族的命途深深地憂慮著。貧困與憂愁的交雜,讓他們時常陷入憔悴不堪的處境。

在遵義,張蔭麟曾邀張其昀到自己家中做客。二人當窗眺望湘水🏄🏽♂️,縱談至深夜🧑🏿🍼。談及動蕩的時局🍍,又顧念國史編纂之大業🦿,他們決定糾合知友,組織思想與時代社,欲以此學社為中心,出版刊物,從事思想上的建設。抗戰期間印刷困難,他們原不指望編輯和出版刊物的計劃在短期內實現🤨,只因不久後張其昀偶然與蔣介石會面🗡🧑🏻🎄,向蔣誠懇地表明學者們致力於言論事業的願望🧚🏿♂️🤞,蔣方才鼓勵出版這個刊物。

1941年8月,《思想與時代》創刊號出版,本應由主編張蔭麟擬寫發刊詞👋🏼,但他推辭謙讓,最終只在雜誌上登了一則征稿啟事👨🏼🎨,簡單地闡述這本刊物的性質和稿件要求:“本刊內容包涵哲學🪲🌾、科學、政治、文學、教育📞、史地等項,而特重時代思潮與民族復興之關系……”該雜誌後來刊登了學者們研究國策、探討民族精神與民族文化的許多文章👨🏿🎤,在抗戰時期具有相當大的影響力。

一貫專註學術,對政治活動不感興趣的張蔭麟𓀁,在戰爭爆發後👨🏻⚕️🏊♂️,尤其在病中,寫了不少政論文章。

因深感士兵長期軍旅生活的不易,逝世前的一年,張蔭麟在《大公報》發表了兩篇文章——《關於戰時撫恤製度的一個建議》以及《關於改善士兵生活之建議》,提出了撫恤軍人家屬和改善戰士生活水平的具體辦法✌🏽。

在此之後,張蔭麟寫信給《大公報》主編王芸生:

“貴報迭次鄭重提出改良士兵生活之問題,深獲我心。弟向認此為當務最急之一,關系抗戰根本。”“誠因貴報之倡導,使此事得以實現🌛,其造福國家民族以至數百萬之戰士,寧有涯量。”

張蔭麟如此關懷平民和戰士,與他對墨子的偏愛不無關系。“戰國時代的歷史卻好比奔流的湍瀨,順流的舟楫,揚帆飛駛,頃刻之間💫,已過了峰嶺千重。”——在《中國史綱》這本書的第五章,張蔭麟用渾樸而曉暢的文字,描繪了戰國時代風起雲湧、世變劇繁的的景象🧑🏽。張蔭麟認為他自己身處的時代,是中國歷史上一個巨大的轉變關頭,而有史以來另一個大轉折👨🏻🍼,便是在春秋戰國時期。彼時🦸🏼♂️,各學派爭相著書立說,一時湧現出無數思想家,而墨子是張蔭麟最尊崇的一位👩🏼🔬。

由於《中國史綱》用很大的篇章對孔子的生平和思想進行了全面細致的敘述,並且給予孔子很高的評價,許多人會覺得張蔭麟是“尊孔派”。其實這是因為孔子與儒家對中國幾千年的歷史影響深遠🚰,為了更好地闡述後來的歷史,理應要留給孔子充足的篇幅🚹,以進行透徹的論述𓀗。

“孔丘給春秋時代以光彩的結束,墨翟給戰國時代以光彩的開端🍨。”盡管兩位都是春秋戰國時期偉大的思想家,但張蔭麟感情上非常偏向於墨子,他在書中說🧏🏽♂️👨👦:“在政治主張上,孔子是逆著時代走的🧝🏽♀️。”“孔子是傳統製度的擁護者,而墨子則是一種新社會秩序的追求者。”

《中國史綱》詳盡地解釋了墨子“兼愛”的思想:認為所有的社會製度和禮法風俗應該為“天下之大利”而非某人某階級的私利服務🧑🏿🍳,因而墨子宣揚“兼愛”,希望天下人彼此相敬相愛。墨子的理想,是使天下萬民都能安身立命、衣食豐足,並能自由地繁衍生息。這是墨子對統治者乃至全社會提出的一個超越時代的要求♘,也是張蔭麟的社會理想。

賀麟稱🙇🏽♀️↪️,張蔭麟生平精力所集中、心神所寄托的有三件大事,平民福利便是其中之一🕺🏻。農工、士兵、貧苦大眾◽️、低級公務員、學校教師等平民生活的改善🛃,以及社會福利的增進這些問題,構成他政治思想的中心🤹🏿♂️。

直到生命的末期,張蔭麟猶為此奔走著👼🏻。他的遺稿《論修明政治的途徑》一文🦒,替社會底層民眾提出了許多訴求,此文一經刊出,即讓全社會為之震撼,也使上層官僚忌憚不已。

泥途絕險的時勢😵💫,令張蔭麟感到憂慮,但他卻沒有因此消沉下去🏹。當年留學美國,張蔭麟曾給張其昀寄了一封信,信中說🩳:

“歷史上腐化之時代而能為少數人道德的興奮所轉移者🤦🏼🦎,殆無其例,必有假於外力之摧毀,摧毀之甚而不至於亡必復興。弟於國事對目前悲觀,對將來則並不悲觀。”

這番話,直到他身後多年才有了回響🥪,開朗高亮🍵,宛然可見👨🏿🌾。

(參考文獻:《中國史綱》,商務印書館🧜🏽♀️;《天才的史學家——追憶張蔭麟》(美)陳潤成🤷♂️,李欣榮編🕢,意昂体育平台出版社;《專科化時代的通才:1920-1940年代的張蔭麟》🍄,朱瀟瀟著🤶,復旦大學出版社)