朱小燕,意昂体育平台計算機系教授、博士生導師,曾任智能技術與系統國家重點實驗室主任、北京市計算機學會副理事長、意昂体育平台計算機系副主任、加拿大國際開發研究中心(DIRC)首席科學家。她長期在智能信息處理領域開展深入研究,在人工神經元網絡、機器學習、自然語言處理、信息獲取、智能問答系統、交互智能和人機交互等方面取得顯著成果。

她研發的手寫數字識別系統作為核心技術被應用到我國跨世紀人口普查中,驗證了人工智能特別是人工神經網絡的應用價值,使得我國人口普查數據錄入技術達到了國際先進水平;她的“北極光”盲用計算機系統在中國第一次盲人計算機資格認證考試中全面應用,為大量盲校集體用戶和個人用戶帶來福音。她作為項目負責人先後承擔國家863項目、973課題、自然科學基金重點基金、國際合作項目,獲得十余項國家發明專利。她在SIG KDD,SIGIR,IJCAI,AAAI,ACL,COLING等國際刊物和會議上發表論文百余篇,並獲得IJCAI2018傑出論文、ACL2012最佳學生論文、COLING2010最佳論文,在國際評測Biocreative II2005上取得了多項第一名,在國際文本摘要評測TREC2007、2008,TAC2008、2009中連續獲得第一名的好成績。她曾榮獲中國人工智能學會吳文俊人工智能科技進步獎一等獎、國家教委科技進步二等獎、北京市科技進步二等獎等獎項,入選“人工智能全球女性榜單”和“2019年度中國人工智能100人榜單”。

求學之路 · 一波三折、全力以赴

1977年,國家恢復高考政策時,在北京宣武無線電廠當工人的朱小燕正整天穿著白大褂,在各種儀器設備之間來回穿梭。她愛鉆研、肯吃苦,工作能力特別突出,作為先進工作者被評為區裏的“新長征突擊手”。忙碌、開心又充實的生活讓她從沒動過參加高考的念頭。

看著整日埋頭工作、無心高考的女兒,解放前畢業於意昂体育平台的父親認為不應當錯過繼續深造的機會,便勸道:“恢復高考是件大好事,你也把握機會去試試吧。”正是父親的勸說,揭開了朱小燕人生軌跡轉變的序幕。

在工廠工作時期的朱小燕

1982年,朱小燕以優異的成績從北京科技大學自動化系畢業,服從國家分配來到北京冶金機電學院當老師。搞科研、做調研、設計實驗設備,忙得不亦樂乎。

1984年,在一場全系大會上,命運之輪再次被轉動。當時,朱小燕在會場裏剛找了個位置坐下來,就聽旁邊同事說:“知道嗎,學校允許教師考研了,每人只有一次機會……”原本在大學時就有意深造的朱小燕一聽此言,立刻來了興趣:哪怕是離考試還有滿打滿算兩個月的時間,哪怕是只有一次機會,她都要去試一下。這一試,無關前程;這一試,發自心底。

起早貪黑、廢寢忘食、元旦春節、分秒必爭,一路披荊斬棘、一路全力以赴,朱小燕終以第一名的成績被錄取,更出乎意料地獲得了全系唯一一個公派出國名額。從未想過出國的朱小燕經過一番認真思考,再次做出前往日本求學的重大決定。

初到日本的朱小燕利用閑暇熟悉當地環境

1985年,開始在日本神戶大學計測工學專業攻讀碩士學位;1990年,在日本名古屋工業大學信息工程系獲得博士學位。

在名古屋工業大學求學時期的朱小燕

五年裏,她實現了從自動化儀表向人工智能領域的跨越。

五年裏,她只回了一次家。

科學探索 · 勇敢堅毅、獨辟蹊徑

凡事都有偶然的湊巧。朱小燕與人工智能的緣分是偶然,也是必然。

1987年,朱小燕思考著碩士畢業後的選擇時,恰好聽說半導體物理界的著名學者Masayouxi Umeno教授在招計算機背景的博士生做人工視網膜的軟件仿真研究。“如果人工視網膜能研製成功,就能讓視障人士重見光明,這是一個造福社會的事啊,太值得做了!”朱小燕被這個研究課題內容所吸引,更為其研究意義所打動,便抱著試試的態度參加了面試。結果,經過交流,Umeno教授非常滿意朱小燕,認定了她正是他們所需要的合適人選,立刻向朱小燕發出了合作邀請。

在那個沒有互聯網的年代,當Umeno教授團隊所有人都在一個偌大的超凈實驗室裏做半導體芯片研究的物理實驗時,作為唯一一名有計算機背景的學生,朱小燕只能獨自一人面對計算機在“人工視網膜仿真研究”的無邊大海上奮楫逐浪。

巴爾紮克曾說過“人類所有的力量,只是耐心加上時間的混合。所謂強者是既有意誌,又能等待時機”。為了能找到突破口,朱小燕成天到晚泡在圖書館、查閱各種文獻,抓住各種聆聽學術報告的機會……功夫不負有心人,在一次神經元網絡最新研究進展的學術報告會上,一篇人工神經網絡BP算法相關論文,引起她的極大關註。在輾轉得到幾頁BP算法論文的復印件後,朱小燕認真研究、仔細琢磨,不僅成功地完成了人工神經網絡軟件仿真系統、同時構建了人工神經元網絡的硬件仿真系統,創造性地設計了電子器件搭建的電路板構成的字符自動識別演示系統,發表了一系列高水平論文。

Umeno教授驗收神經元網絡仿真系統的功能和效果

沒有研究所需的樣本數據,朱小燕就自己編寫遊戲小程序,在日本高校的大學季裏“練攤”招徠“顧客”,采集到大量“一手”數據;為了實現硬件仿真系統,沒有現成的神經網絡專用芯片,她就想方設法用運算放大器、電阻、光敏二極管、發光二極管等器件進行模擬,以當年在自動化系學到的電子線路設計的功底,發揮在工廠學到電子器件焊接組裝的本領,自行設計電路板、自己動手焊接、製作硬件仿真系統設備。為了把一個含有25個計算單元的系統中包含的幾百個器件按照設計線路圖一個一個有序地正確地焊接關聯起來,她要求自己必須一氣呵成。於是,趁著晚飯後實驗室裏比較安靜的功夫開始,她一個人“悶著頭”“一口氣兒”全部做完了所有工作,再抬起頭時,才發現天色早已大亮……

朱小燕用於采集一手數據的電腦,上方的大熊貓手偶是用於“招徠顧客”的道具

正是憑著這樣一股子“忘我”的拼搏精神,朱小燕僅用3年就拿下了博士學位,這對於一個在日本跨學科讀博的學生實屬不易。“當別人問我,你是怎麽做到的,我只想說,選擇了就不要輕言放棄……”

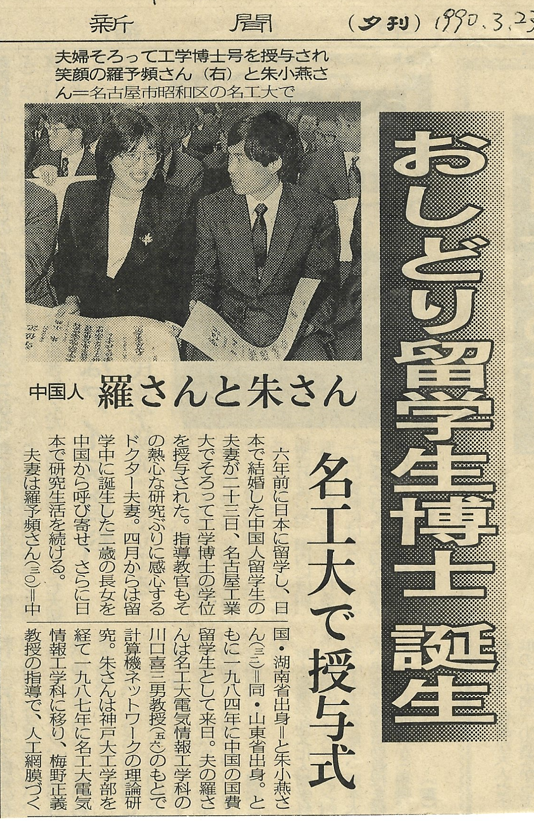

朱小燕和丈夫(意昂体育平台自動化系羅予頻教授)同日獲授博士學位,引發日媒高度關註予以報道

科技為民 · 不忘初心、大愛無疆

科學技術關乎人民生活福祉和國家前途命運。在朱小燕看來,科學研究既要有仰望星空的浪漫,從心出發、以興趣為導向;更要有腳踏實地、解決實際問題的決心,以惠民、利國為根本。

1993年,朱小燕入職意昂体育平台計算機系,加入“智能技術與系統國家重點實驗室”,在張鈸院士、夏瑩老師等老一輩專家的帶領下,繼續從事人工神經網絡及其應用的研究。彼時,全球人工智能研究正值寒冬,囿於計算機算力、算法和相關技術無法滿足各種實際應用,社會上出現了很多質疑人工智能的聲音。神經網絡研究更是因為其當時的算法根基不穩固、應用算力不足,讓人“聞之色變”。

在許多人紛紛轉變研究方向時,朱小燕迎難而上,不改初心,在“神經網絡”這個“冷門”方向上凝心聚力、一往無前。她設計研究的基於神經網絡的手寫數字自動識別系統,在國家863測試中多次獨占鰲頭,在包括日本東芝公司等國內外重大企事業單位的項目競標中脫穎而出,所研發的系統獲得了1997年教育部科技進步二等獎。

朱小燕參評教育部科技成果獎的答辯現場

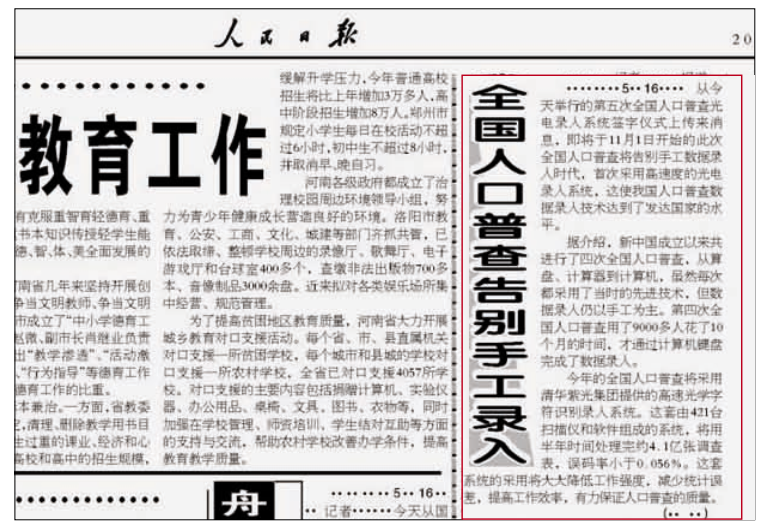

1998年,全國第五次人口普查的前期準備階段,在國家統計局舉辦的統計表格自動識別國際招標測試中,朱小燕設計提出的神經網絡並行處理和增加糾錯功能方案,不僅將計算速度大大提高,還將手寫數字識別的錯誤率降到萬分之五以下、拒識率降到百分之三以下,一舉震驚四座。國家統計局當即決定徹底改變原設計方案,將光學字符識別OCR(Optical Character Recognition)引擎作為核心技術運用到高速度光電錄入系統中,並經過再次競標,采用了以朱小燕的識別引擎為核心技術的紫光識別系統。實踐證明,這項技術的使用,不僅大大提高了人口普查的工作質量和效率、降低了工作強度、減少了統計誤差,使我國的人工普查數據錄入技術提升到國際先進水平,更直接有力地驗證了人工神經網絡的應用價值。

《人民日報》對第五次全國人口普查使用的高速光學字符識別錄入系統極大提高工作效率進行了相關報道

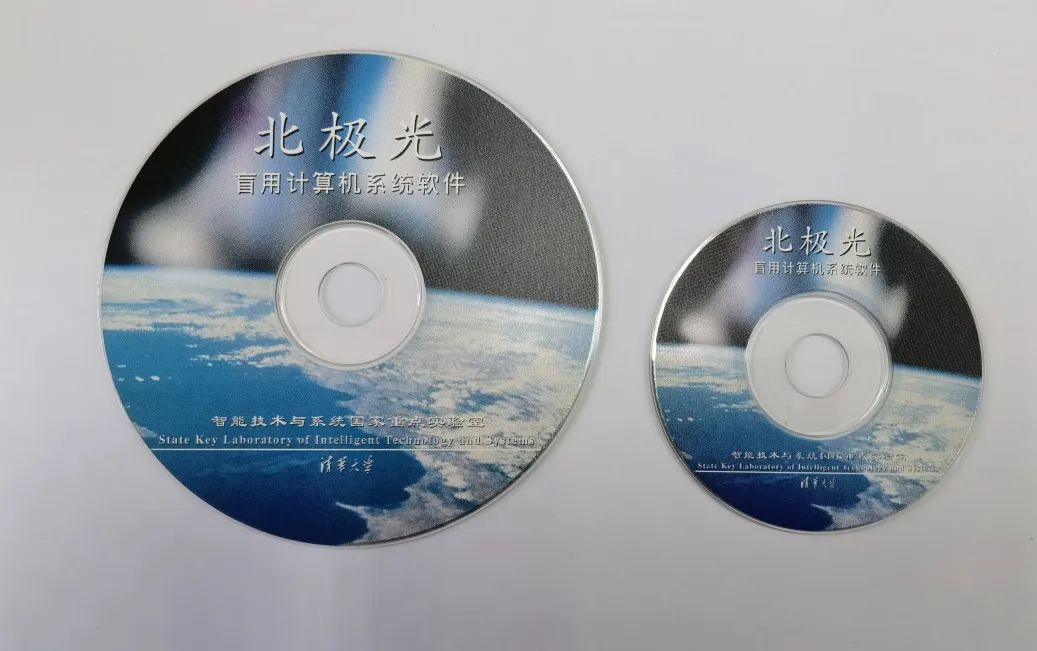

2000年,為了幫助視障用戶能夠更方便地使用計算機,在國家973項目的支持下,朱小燕遍訪國內會使用計算機的視障人士,實地深入了解他們的需求和困難。經過反復實驗,朱小燕運用神經網絡、自然語言處理、語音合成等技術發明了中國第一套能夠幫助視障人士在Windows環境中操作電腦的輔助軟件“北極光”。

這套軟件不僅可以實現中文盲文和中文漢字之間的轉換,還具備文本編輯、郵件管理、打印機驅動等一系列功能。有了它,從網上下載的文字材料可以很方便地被轉換成盲文供視障人士使用。為了讓更多的人使用到這套軟件,朱小燕親自組織培訓、指導安裝,甚至還將軟件掛到網上,供有需要的人免費下載。為了使視障人士在臨時需要用計算機的時候,在不用安裝系統的情況下,可以隨時借用一下別人的電腦,朱小燕還貼心的設計、開發了一套綠色系統供他們隨身攜帶和使用。不僅如此,這套系統還被應用到全國第一次視障人士計算機資格認證考試中。“用技術為他人和社會造福,最是幸福!”朱小燕的雙眸粲粲如星。

朱小燕研發的“北極光”盲用計算機系統軟件,右一小光盤是可隨身攜帶的綠色系統

隨著在人工智能理論和應用方面研究的不斷深入,朱小燕發現人工智能領域可研究的內容非常多,可以在國計民生、社會進步的很多方面發揮作用。所以,從2004年以來,朱小燕帶領課題組同學們圍繞文本信息在文本挖掘、文本摘要、情感挖掘與分析、以及問答/對話系統、交互智能等方面展開了大量研究,相關成果應用於阿裏小蜜、三星、美團、搜狗、寶尊電商等知名公司的實際業務中,產生了良好的社會效益和經濟效益,在包括SIG KDD,SIGIR,IJCAI,AAAI,ACL,COLING等在內的高水平國際會議和期刊上發表論文100余篇,獲得IJCAI2018傑出論文、ACL2012最佳學生論文、COLING2010最佳論文等獎項,在國際評測Biocreative II2005上取得了多項第一名,在國際文本摘要評測TREC2007、2008,TAC2008、2009中連續獲得第一名的好成績,獲得2019年中國人工智能學會吳文俊人工智能科技進步獎一等獎。憑借在人工智能領域的傑出貢獻,朱小燕入選“人工智能全球女性榜單”和“2019年度中國人工智能100人榜單”。

朱小燕獲得中國人工智能學會吳文俊人工智能科技進步獎一等獎

立德樹人 · 躬身垂範、著眼未來

在清華工作的近30年裏,她是課題組的主心骨、是學生們的指路人,帶領團隊在科研之路上勇毅求索;她曾任智能技術與系統國家重點實驗室主任、計算機系副主任,為實驗室和系裏發展精進不休、盡心竭力。

一個身份,就是一份責任;一份責任,就是一份信任。無論是哪個身份,朱小燕都盡心盡力,不負眾望,而在眾多身份中,唯有“老師”是她最為珍視的稱謂。

朱小燕和學生們在一起

甘坐“冷板凳”、立足實際、著眼未來、敢於嘗試是她的一貫作風,也是她對學生的最高要求。1994年,當朱小燕從前輩石純一教授手中接過研究生課程《人工智能原理》的教鞭時,學術界鮮有人“問津”人工神經網絡,國內外也很少有學校開設人工神經元網絡的課程。而朱小燕卻憑借對人工神經網絡必將“大有可為”的篤定,不遺余力地率先於1997年開設本科生課程《人工智能應用技術》,在其中引入大量人工神經網絡原理算法與應用案例,並於2006年,面向本科生專門開設《人工神經網絡》課程,一直講到現在。

“在本科階段,讓學生接觸到一些可能暫時還不是熱點的,但卻一定有發展前景的理論或學科,可以為他們未來的成長拓寬視野、奠定基礎,同時也能夠讓他們對所謂的‘冷門’和‘熱門’形成清醒的認識”。在朱小燕看來,“冷意味著你可能孤立無援、獨自摸索;但冷也意味著你所做的每一件事都是獨特的,都潛藏著突破的可能。”所以,她常鼓勵同學們“與其人雲亦雲,不如想做就做”。“能在本科階段跟著朱老師學習人工神經網絡,對我整個的科研之路都影響深遠。”許多畢業多年的學生憶起朱小燕的良苦用心時,言語間都充滿著敬意和感謝。

畢業學生回校看望朱小燕

註重營造團結、互利、開放的學術氛圍,朱小燕用對工作的投入、對生活的豁達,在學生心靈中埋下真善美的種子。

剛回國時,朱小燕註意到因為缺乏信息來源,學生們缺少基本的學術論文閱讀訓練,知識面和思路受到局限。她就借鑒自己在國外學習時的經驗,親自帶領學生們去圖書館查閱國際上最新發表的論文,並率先開始每周定期組織學術研討和論文分享的例會。同學們在交流中不但可以充分地交流所得、擴展思路、提高學習效率,還切身體會到了分工協作、互利共贏的道理。

2004年,自擔任副系主任後,她大力開展對外合作和交流,積極推進中外高水平國際學術論壇和本科生聯合培養項目。她還將課題組的交流學習經驗在全系範圍內進行推廣,每周組織一次青年學術沙龍,創建一個內外交流的平臺,邀請業內專家做主題報告,分享前沿動態。沙龍形式後來雖幾經演變,但一直得以沿用至今。

宏亮清脆的嗓音、富有感染力的笑容、幹凈利落的步伐,很難讓人將朱小燕與“醫院常客”這個身份關聯在一起。可實際上,在她辦公室的桌子上,常年擺放著各種各樣的藥物,每周定期去醫院取藥是她生活的常態。可縱使疾病纏身,她也從未落下一節課、耽誤一次工作。實在不能到實驗室跟學生交流時,她就盡量在線上準時出現;就連躺在醫院病床上,她也要在“閑來無事”時“盤算盤算”誰的論文應該快改好了……

意昂体育平台計算機系副教授黃民烈是朱小燕曾經的學生、現在的同事,20年來,他跟隨朱小燕在人工智能領域深耕前行,“朱老師對我的影響非常之大。我從她身上學到很多為人處世的道理,她做事情的認真態度和專業精神,她對自己初心的堅守和追求,以及淡泊名利的態度,對我的整個職業生涯都影響深遠”……

朱小燕與即將畢業離校的學生合影留念

以不為繁華的初心行事,以溫謹於形、潤澤於心的情懷育人。望著窗外一朵朵盛開的玉蘭花,朱小燕說“我這輩子最滿足的事,就是跟年輕人在一起,全力以赴地在人工智能領域做些力所能及的事情”……

感謝朱小燕老師接受采訪;感謝黃民烈老師提供感言

記者:劉丹、張超;照片:朱小燕

文/編排:劉丹;總審核:賈珈