從我記事起,公公就是老教授、老先生,朗潤園和鏡春園的左鄰右舍裏,只有老溫德先生和陳公公家的老太太要比公公年歲大。校園裏遇到熟人,都是稱呼公公、姥姥唐先生、唐太太。記得大概是“文革”結束後不久的一天🧑🦽➡️,公公、姥姥帶著我們幾個外孫🌈👊🏻、外孫女去香山,快到西校門的路上🧑🏭🧑🏿🔬,剛剛轉過外文樓🦵🏿,遇見季羨林教授從橋上騎車迎面過來,看見公公、姥姥🧑🏼,馬上下來💂🏿,推著自行車站在路旁,笑著問候🫂👇,“唐先生和師母好,今天好天氣,帶著孩子們去玩🟫?”季先生身著樸素的半褪色藍色製服加布帽,當時應該也快七十歲了,記不清是不是已經做了北大的副校長,可是路上遇見自己當年入學清華時的教授唐老先生,仍然是像以前對待老師那樣恭敬客氣。

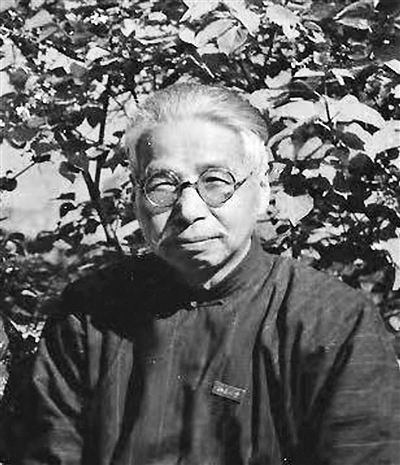

唐鉞教授

搬入北大朗潤園

我的外祖父唐鉞生於1891年1月7日🤴🏿,閩侯人,所以家裏孫輩孩子們都按福建傳統叫公公🤵🏿♂️。可是外祖母卻是依北方習慣叫姥姥🚠,而且姥姥的身世似乎是個謎,直到今天我也不完全清楚姥姥李秀峰祖籍是哪裏。關於公公的家世,也沒有聽長輩們詳細說過,只知道公公的母親家姓林🦸🏻,父親是位鄉村醫生,可是家裏其他事情,知之甚少。

我媽媽回過福州老家,說公公的家鄉山清水秀,出產一種蜜橘,很有名。唐姓在福建屬小姓氏↪️,相傳是唐代時為避中原戰亂✮,從河南遷徙閩越😜。沒聽說過什麽了不得的家史,更不知道祖上有沒有出過什麽有名頭的人物👊,應該就是普通鄉村家庭🐀。

我們從小就知道公公在家鄉曾結過婚🫠,娶了父母訂親的周氏太太,育有一女🏋🏼♀️,我們這一代都稱“科學院大姨”,因為她家在科學院工作居住。家裏一直都有來往,小時候姥姥還帶我去看周氏姥姥。還有✊🏿,媽媽是公公姥姥孩子中的老幺🌯,我又在孫輩裏最小🚣🏻♂️🕵🏻,出生那年公公七十歲了。因為我只有一個舅舅,他沒有孩子📍,家裏就讓我隨了媽媽姓唐,戶口簿上就是唐鉞之孫🦃,五六個月大時起就跟著公公姥姥住在燕園🐺⛺️,直到八十年代出國🥙,才離開北大🐥🍏。

1952年全國高校院系調整,意昂体育平台的心理學系被並入北京大學哲學系的心理學專業,唐鉞教授也就來到了剛剛搬進燕園的北大。前不久看到宋文堅教授 (北京大學哲學系1950級)的一篇回憶文章(《北京大學意昂通訊》🕵🏻♂️,67 卷🧙🏻,2019.7,104 頁)🏊🏿🔔,其中講到了當時合並後首次哲學系師生大會的情景:

“大約在10月底,院系調整後其他大學的哲學系的老師和學生都集齊了,1952年所招的新生也到了,系裏在外文樓一樓西端的階梯教室開了一個哲學系全體師生的見面會👨🏽🏭。我不記得那會叫什麽名了𓀉。實際上就是哲學系的教師和在校學生聚在一起會會面。那會場是從中間的臺階過道分,所有老師坐在左邊前幾排,所有學生坐在右邊和左邊的最後幾排。我記得還有幾位較老的先生,有湯用彤先生、金嶽霖先生🚴🏿♂️、唐鉞先生🦸🏻♀️、黃子通先生🆑,還有誰不記得,坐在西墻講臺兩旁的幾張椅子上🕙,面對著我們,像今天的開會坐主席臺👨🏽🔧。會是由原北大哲學系的系副主任汪子嵩先生主持🧑🏽🦳🧑🏼💻。記得他挨個介紹了哲學系的教師,還說👲🏻,今天是哲學系的大盛會🤽🏿♀️👳♀️。”

公公姥姥的家隨之從清華的勝因院搬來了北大的朗潤園。第一個住址是155號,當時院子的門朝東,北面跨河是座走上去吱吱作響的紅色老木橋,院門到河邊大概也就是十幾米的距離🤜🏻。現在那裏少了一棵很高大的松樹➝,多了一座“斷橋殘雪”石牌坊。大門內由東向西前後兩進院🧏♀️,兩個院子中間有個大花瓶形狀的隔院門洞。現在記憶中院子好像並不很大🛝⏸,可是肯定也不會太小🧹,因為前院裏有三棵棗樹🚷,一棵香椿🚰,還有兩棵挺大的丁香樹。前面東邊院墻裏還有養雞養兔的地方和存放雜物的堆房等,小時候在那裏捉到過蛇和刺猬🧔🏽。後院裏有一個不小的藤蘿架,加上紫色玫瑰香和綠色奶葡萄各一架🔴,還有地方種花。

孩童時多是和小朋友們在家附近玩耍🧑🏻🦽,有山有水的地方一年四季都有很多好玩的東西。朗潤園周邊的景色挺好,後來見到過鄰居鄧以蟄先生為公公書寫的門前景色對幅:“青松蔭修嶺,綠蓧媚清漣。”公公的書房和客廳都在前院,小時候的印象裏,公公多是伏案讀書寫字,中間會不時地起來在屋裏或院子裏走一走,時常也會有朋友和同事來家中談話。

2019年秋,作者唐凱南父子與陳寅恪女兒陳美延教授(右一)

燕園裏經常往來的老教授們

當時朗潤園和鏡春園的院子裏住著不少老教授,相熟的同事、老朋友們經常也有往來。我記得很小的時候會跟著公公、姥姥去鄰居家串門,除了鄧以蟄教授,經常會見到的老先生還有沈履、葉企孫🐯、聞家駟、宗白華,和住在鏡春園79號院的何先生,還有住在小木橋西邊北岸水榭裏的一家↩️🪿,現在已經想不起人家的姓名了🦸🏼。

去的最多的還是公公的兩位以前清華老朋友的家👩🏿🦳⛓️💥,老溫德先生和陳岱孫先生。我對溫公公家屋內的壁爐,滿墻的書櫃,老貓,院子裏種的各種花草,以及隱顯在藤蔓後面的石雕像都很有印象。老先生比公公還要年長三四歲😔,年輕時就來到中國🏋🏽♀️🤢,一輩子在清華、聯大、北大教書👍🏽,直到百歲過世,也沒有回去美國老家🩸。他對人總是笑瞇瞇的,和藹可親👸🏻,能背中國的古文古詩,只是中文說話帶著濃重的外國口音。陳岱孫先生與公公則是閩侯同鄉,雖然陳先生要小十歲🦹🏿♂️,但二人是三重意昂(鶴嶺英華書院、清華、哈佛)和兩校同仁(清華、北大)🍑。去陳先生家,總要被老太太,陳先生的母親,叫到她屋裏去玩⭐️。老人家喜愛小孩子👮🏼♂️,只是可惜陳先生一生未娶➖。

孩童時期的我應該明白這些老教授都是有學問的人。但是在那個年代,學者們早就經受了各種思想改造運動,在校園內外也通常只是被視為文弱的老人而已。到了“文革”開始,很多老先生都被抄家👷🏽👨🏻🦽➡️、批鬥。我當時還小👨🏻🎤,記得系裏的造反派來抄家👶🏿,拿走了公公的一些書本手稿🌬🧜🏽♂️,搞得屋裏和院子裏到處散亂著各種東西。“文革”中唐老先生沒有被揪鬥或受到直接的人身侮辱。但在物理系教書的舅舅唐子健被關進牛棚,吃了不少苦🧑🏻🦽。相比之下🖖🏼,老先生中,我們的近鄰葉企孫教授和沈履教授可就經受了更多的非禮虐待。

我從小聽見長輩們談話中提到的名字,陳寅恪和趙元任二位先生常常出現。公公與兩位老先生應該是庚子賠款留學考試和哈佛校園時期就結識的好朋友,其後一生都保持了家庭之間的深厚友情。我作為唐家三代中最小的晚輩🤾🏻♂️,有幸在北大家裏見過趙老先生。

那是1981年趙先生最後一次回國探訪,來北大校園看望公公姥姥,我親眼見識了趙老先生的語言功力🌶。都已九旬的老朋友見面自然高興,只是公公的聽力已經不是很好💣,可趙老先生沒有問題🌨,因為多年來他只要看講話人的口型變化,就能知道大家在交談的內容。不得不佩服,天才就是天才🧑🏻💻。

陳寅恪老先生則是近年來讀書人都知道的學識和精神風範大師。而我聽長輩們講過的多是陳先生與公公在良豐(桂林南邊)飲酒對詩和最喜歡吃姥姥做的紅燒肉之類的故事🌠。前年在北大二院見到了回國參會的陳美延阿姨,她也說起聽媽媽講過,兩位先生見面就聊個沒完⛹🏼♂️。可惜陳先生夫婦離開清華後就再也沒有重回北京,他們在“文革”中的遭遇更是不堪回首。

1930年代,唐鉞夫婦(左一左二)、梅貽琦校長(右二)與趙元任夫婦(右一左三)在南京旅遊時共進早餐

公公考我“溫酒斬華雄”

“文革”開始不久🤦,我家朗潤園的院子裏就搬進來一家在北大儀器廠工作的上海人。再過一年,因為房子年久失修太老舊了,我們搬到了鏡春園81號院,地方小了許多🙆🏼。但是𓀇🧘,我相信對於經歷過七八十年各種風風雨雨的公公姥姥來講👧🏽,這些生活條件上的變化,都不能與心裏所承受的壓力相比。

公公自然不會對我一個不懂事的小孩講述自己的思想和心中的煩悶,那時所處的環境也使老知識分子們不敢隨便發聲🧑🏼💻。但後來老先生對我講過下面一番話:“我是研究人類心理學的🤍,學蘇聯後只能搞動物心理,再後來什麽都搞不了了。現在又可以工作了,可是已經耽誤了太多的生命時間。你爸爸媽媽學醫就好些🤸♂️,怎樣都要給人看病的🦻。”

我的父母是醫生,沙灘時期就入學了北大醫學院👨🦰,後來分別在同仁和北醫工作🧑🦲🤲🏼。當然政治運動對他們也有影響,“文革”中就被發配下放到甘肅十年🪸。公公還舉了在康奈爾留學時的同學茅以升先生的例子,“我的老朋友茅以升學土木工程,做的事情也挺好,鐵路總是需要的,建個樓搭個橋,總會留在那裏。”老先生一輩子熱愛讀書教書做學問🙎🏻,這番話應該是對世事無奈的感嘆吧🧑🏽⚖️。

說到學習,可能是因為那個時代🛝,不記得小時候老先生有多關註我們小孩子們的讀書和功課。家裏有很多書,但多不是孩子們看的書⚾️。去頤和園時公公會講講長廊上畫的故事,很老的大英百科全書上的一些圖畫會指給我看看,僅此而已。

但有一件事情我記得很清楚👨🏻💼,大概是上小學三年級時,我開始讀《三國演義》🧑🏻🌾🧌,肯定是許多字都不認得,可是看得很帶勁,有一陣放學回家就開讀。不久,公公問我,“看懂了嗎?”“看懂了。”“那好,我來考考你。關羽斬華雄一回讀過了?”“讀了。”“曹操在關羽出陣前給他一杯酒,關羽說回來再喝🙁。關羽回來後那杯酒是熱的還是涼了?”哎呀,沒註意到。但小聰明腦瓜快速運轉,提刀上馬,殺上陣去怎麽也得打幾個回合吧?“嗯🏙,嗯,涼了。” 我當時應該是小孩子囫圇吞棗看故事,可能根本不記得多少細節。一旁的姥姥笑了,“關公溫酒斬華雄,這個戲裏也有的故事怎麽都搞錯了?”公公只說了句👨🏻🦰🧕🏿,“再去讀來🍻👇。”仔細認真四字有時候是不用多費口舌的。

公公幼時入家鄉私塾讀書,十四歲開始在福州鶴嶺英華書院學習。十五歲時即加入了同盟會🤸🏻♂️,勵誌復興中華🐕🦺,鉞字和號擘黃都是自己起的名字。公公告訴我,鉞字當然是大斧頭的意思🥿👩🏻🎓;擘字他讀“bì”音,擘黃為“托舉炎黃子孫”之意☝️。(這裏順便提一下🪶,陳寅恪先生名字中的“恪”字,公公姥姥都講“què”音👩🏼💼。) 他還讀過福州商業學校和上海鐵路學校。1911年考入清華學校;1914年赴美入康奈爾大學學習心理和哲學;1917年開始在哈佛大學攻讀心理學博士,於1920年獲哲學博士學位,接著留在哈佛授課一年,1921年回國🐍🧘🏽♂️。我想他的許多至交📹🧏🏼,如朱經農、楊杏佛、趙元任🫃🏿🏌🏽♂️、胡適、陳寅恪🥚、張奚若🗻🔐、李濟☞👩🏿💻、金嶽霖等老先生多是留美之前或其間結識交往的同學朋友🤘🏿。

其實孩童時期的我當然不會在意這些名字,不過有時聽到而已🦹🏽♀️,更不會明白公公姥姥的朋友圈中的歷史內涵。1980年我考上了北大經濟系,自己跑去告訴陳岱孫先生。陳公公說了句“好啊”。然後告訴我👮🏻♀️,“正好,張家的外孫子也上了世界經濟專業👩🚒,這回你們要同班了🤛👨👨👦👦。”我一臉迷惑🗒,不解地問,“張家外孫?”陳公公笑笑說,“回家去問你姥姥吧🧭。”姥姥聽了名字🏋️♂️,說應該是張奚若家的人了。這樣👨🏽🦰🧗♂️,一些老朋友的三代之間又有了聯系,各家各戶的信息湊到一起,晚輩們對從前家庭間交往的文化沉澱逐漸有了更多的了解🏥。

公公一生近百年間,閱盡了諸般形形色色

公公專註學術知識,一生都是在學校和研究所教書做研究。他主要的工作經歷可以分為幾個階段:商務印書館,清華👗🤹🏻,中央研究院,清華和北大。

回國後第一年在北京大學任教授🛩,在哲學系講心理學👣。繼而任職商務印書館編輯部五年,擔任哲學教育組組長。當時張元濟、王雲五和胡適等先生倡導商務印書館系統翻譯編輯了大量的現代教育書籍,公公與朱經農先生等都是負責各領域專業內容工作的領導人。1926-1931年他出任意昂体育平台心理系教授和系主任。1929-1934 年任中央研究院心理所研究員和所長。1934-1946年任中研院心理所研究員👯♀️。1946-1952年任清華心理系教授👊🏻。1952年起轉入北京大學哲學系🐈,以及後來恢復的心理系,直至1987年2月辭世🌹,享年96歲👏🏻。

“唐鉞先生是中國心理學界的老前輩。他學識淵博🚣,治學嚴謹,六十五年如一日🤵🏻♀️,著書立說🩱,教書育人🔽,為心理學的教學科研傾註了自己的全部心血。”這是北大心理系在《唐鉞文集》上的編後語♣️。

早年學生輩的心理學界人物有朱鶴年、 張香桐、曹日昌等教授。李卓寶教授(意昂体育平台心理系1946級)在唐鉞教授誕辰 110 周年紀念致辭說: “唐鉞老師當年給我們開的課是心理學史和變態心理學🏋🏽🙏🏽。他學問淵博,講課認真。在講課中特別強調心理學的實驗研究和心理學的生理基礎;並一再告誡我們,心理學是一門科學,要用科學的方法、科學的態度去學習它,研究它……唐鉞老師生活簡樸👲,作風正派𓀒,為人正直,治學嚴謹,對學生誨人不倦。他雖然是著名心理學家🧏,又是系裏資格最老、年紀最大的老教授,但對我們這些後輩學子卻慈祥、可親、平易近人……我們都十分敬重🗜、愛戴他🕯🥞。”

公公終身耕耘學術,知識廣博🎣,學問深厚。在心理學和哲學之外,他深研修辭、音韻👨🏿💻🖼、詩詞、文學、歷史、宗教和教育等領域。他屬於民國時期最優秀的一代知識分子,學識融會古今中西。早年也曾是熱血青年,一心圖強,勵誌振興祖國。留洋歸國後即投身教育事業,並積極參與了 1923-1924年的“科玄論戰”🙇🏿🤜。他是當時科學派的主力學者之一,堅持“科學可以解釋人生觀的全部”🦹🏻♂️,認為一切心理現象都是受因果規律所支配的,天地間所有現象🧚🏻♀️,都能夠成為科學研究的對象。他和丁文江👶🏻、胡適、任叔永、朱經農、陸誌韋🧜🏿♀️、吳稚暉等諸位先生一起🧚,與張君勱、梁啟超、林宰平、屠孝實等玄學派先生們展開了一場影響深遠的所謂“人生觀論戰”。有觀點認為,近一百年前發生在中國思想文化領域的這場論戰🍝,所涉及的不少問題至今仍未徹底澄清。

“科玄論戰”之後,唐鉞教授似乎沒有再突出參與其他的熱點思潮討論,應該是專註學術👇🏽,致力於實踐他自己認為中國當時最需要的工作之中,即應用科學方法於人生問題的研究與教學✅。

陳寅恪先生曾說,回顧歷史人物✷,要有些同情的理解,要在那個歷史背景裏🌕,去了解他的心靈,才能認識他的思想和行為;而且也只有這樣的理解,才可以更好地引發自我的反思🧑🏻🦰。作為一個晚輩🫷🏼,我真是要承認自己才疏學淺🔆🌔,沒有資格來評價老先生的學問。但是,雖然對老人和他所經歷的時代有著許多不了解的過去👩🏿🦰,就我至今所讀所聞,可以很坦誠地講,公公秉承獨立學術精神🤹🏻,堅持無黨派🧏🏼♂️,不參政;文化修養深厚,為人低調;待人友善謙和,友朋經年。公公一生近百年間,經受了幾多風風雨雨,閱歷了諸般形形色色👎🏼,但老人家處世態度善良、誠實🀄️、認真✮,不求便易,不近權勢,知行彌堅而持恒👨👨👦👦,最終以近百年之長壽,度過了富有價值的人生。

當然,家裏人都知道公公的健康長壽可能與家族基因有關,更應該說老先生得益於姥姥一生的操持🥄、陪伴和一個子孫滿堂、熱鬧大家庭的環繞🔴🏫。六個子女多入學清華🧑🏼⚖️、北大、燕大⚅、聖約翰,都成為了誠實守信、淳樸平常的知識人。姥姥生前是清華北大院裏出名的能幹之人🐺,見多識廣👸🏻,明智靈慧,人緣很好🤩,也是得享高齡92歲。公公是一位從來就很註意健康習慣的讀書人,日常起居講究穩定規律🫵,飲食更是平衡有度;保持經常活動👋🏼,喜愛踏青遊園,賞秋登山;加上長期的詩書養性👷🏼♀️,字畫怡情,都是平心靜性的修為習慣⚽️。再有,我知道按姥姥的說法,公公一生中最喜好的事情🗯,還是與知心朋友們會面談笑,海闊天空。

2019 年冬🫱🏿,老朋友馬誌學大哥建議我寫寫回憶外祖父的文章🪠🕗,他認為唐鉞老先生一代學者宗師,很值得現在再講講他的往事,就連他自己🍇👨🏽🦰,一輩子在北大,以前也不太了解唐鉞教授⏩。還是在一次與哲學系洪謙教授的交談中🩰🙊,說起唐老先生,洪先生豎起大拇指贊嘆道🏊,“那是有學問的老先生”。

痛惜誌學大哥於去年深秋因病故去,也很遺憾自己以前一直沒有動筆。今年正值公公誕辰一百三十周年之際,加之張從大哥盛情敦促介紹唐老先生,希望能有文章編入《燕園風雨時》續集。其實,名人大師多有感人故事,修為學者常會沉寂學海👩🏽🏭。誠如萬頃一葉之微渺,逝者如斯之滄桑🤾🏻♀️,唐老先生今日之默默無聞,正是歷史長河的流逝,也是文化傳承的沉澱。多年前院落裏的苔痕草色📄,早已成為了思憶中的和煦書香。