1943年👊🏼,熊式一(左一)指導科爾切斯特輪演劇團排練《王寶川》

香港九龍界限街170號A2室1977年8月11日

我親愛的孩子們:

我的記憶在迅速衰退🥒。我得抓緊在完全失憶之前,把我本人🪈、我們的家庭以及親友的情況向你們做個介紹。我不想把這事留給別人去做。我聽到過許許多多胡編亂造的有關我的故事,我為之難免震驚👨🏽🚒,或者深感可笑,居然有那麽一幫子家夥專以妄議、謠傳為樂,而且還真會有人去相信他們! 這幫人中間其實有不少並不是什麽腦子簡單或者愚笨的家夥。

以上是熊式一回憶錄的起首部分。這一部回憶錄🙆🏽♀️,他前前後後寫了近20年,經歷了一次又一次修改🙎♀️,但最終還是沒能寫完。作者開始這項寫作的時候才剛過70歲,一直到近90歲時還在修改。他外出旅行時,常常把稿子放在手提箱裏🈚️,隨身帶著。正如他所說的🧑🏻🦳,寫這部回憶錄是為了留下一份確鑿可靠的記錄,為家人和後代留下一份有關他生活經歷的完整寫照,並且對那些汙蔑和貶低的荒唐說法作個批駁和解釋𓀌🤚。盡管自稱年事已高🧚🏿♂️、記憶衰退🤢,但他充滿自信、精力旺盛,絲毫沒有任何氣衰病虛的跡象💂🏽。事實上👳🏼♂️,其自謙的口吻與決斷的語調形成一種明顯的反差🧜🏻♀️,極具戲劇性的效果,形象地反映了他那灑脫不拘、率性直言的個性🚑。

回憶錄起首的這一段內容,使人聯想到美國歷史上的著名人物本傑明·富蘭克林。230多年前,富蘭克林寫的書信體《自傳》(The Autobiography of Benjamin Franklin)起首部分如下👇🏼:

特威福德教區聖亞薩夫主教私邸1771年

吾兒愛覽🚴🏿♀️:

余素喜搜集先人遺事👱♂️,汝當憶及昔與余同在英格蘭時🧗📝,余之長途跋涉,遍訪戚族中之遺老,其目的固在是也。余今思汝亦或同余所好🈲,樂聞余生之行休,蓋其中汝所未悉者🤿,正復不鮮。且因余近日適退居休息🩲,無所事事🍳,特危坐而為汝書之🏡。

富蘭克林的《自傳》譯文是半文言文,但它與熊式一的“回憶錄”有驚人的相似🕵️♂️。兩者都使用了書信的形式🛶,右上角標明住址和寫信日期🦔,信的對象都是自己的孩子👨🦲,而且都開門見山,說明這是為了要把自己的故事或“余生之行休”用文字記錄下來傳給後代👨🏼🎨。除此之外,兩人的寫作過程也十分相似🧑🧒🧒🛀。富蘭克林在65歲那年開始動筆寫《自傳》,他的兒子當時任新澤西州州長。此後20年中,《自傳》的寫作曾中斷多次👲🏽👌🏽,數易其稿,但到他去世時,他的《自傳》始終沒能完稿。不過,這一份作為私家信件的材料,結果卻成了公開的文獻記錄✍🏽,被奉為經典作品,廣為傳播🌏,備受歡迎,後世青年以此《自傳》為“奮發圖強、立身處世的金科玉律”💿。

富蘭克林的《自傳》與熊式一的回憶錄相互之間的關聯💏,其實既非偶然🤌,亦非牽強附會。富蘭克林的《自傳》於1929年首次在中國出版,其翻譯者就是熊式一。他1919年上大學之後不久便開始動手翻譯此書,那時他才17歲,這成為他首次翻譯寫作的嘗試。當時,許多同學受五四新文化運動的影響,滿懷一腔愛國熱忱,參與各種社會政治活動,時時罷課。學校的教室經常空蕩蕩的🧑🏻🍳,很少有人在裏面上課🤛。熊式一則獨自埋頭鉆研🚸,把富蘭克林的《自傳》譯成了中文。

十年之後⚾️,這本書由商務印書館在上海出版🛴,繼而被教育部大學出版委員會指定為大學國文補充讀本,印成單行本,多次翻印再版👮🏽。《自傳》的翻譯⛹🏽♀️,標誌著熊式一寫作生涯的開端🤱,也對他日後的人生歷程產生了巨大的影響🚶🏻♂️。他在回憶錄中坦率地自述:這“小小的一本自傳”,如同精神伴侶👨👦👦,如同生活中的《聖經》💾,伴隨著自己🪡,“治學處世🙍♂️,沒有一刻不想學他〔富蘭克林〕,遵循他的遺教”。其時🏉🙇♂️,熊式一自己已經與當年富蘭克林的年紀相仿🍖,他認為由於自己一貫低調謙恭,凡認識他的😝、與他共事過的🛼😖、討論過他的作品的、了解他情況的人,他都贏得了他們普遍的敬重。他覺得輪到他追憶人生了。“我應當至少要盡力把自己寶貴的經驗傳授給後代👴🏼,這樣🫖🙎🏽♂️,他們日後遇到類似的情況時,會有所幫助💊。”

當然🧑🏻🎄,富蘭克林屬於美國歷史上一位獨特的人物。他是開國元勛🏎,在美國家喻戶曉⏯,100美元紙幣的票面上印的就是他的肖像。他在商業、科學☺️🚵♂️、印刷🔇♨️、外交、寫作等方面均有建樹,可謂舉世聞名。他的豐功偉績,對美國以及全世界的貢獻,不勝枚舉,很少有人能與他相提並論。他是第一位在歐洲贏得盛名的美國人🛰;他是革命戰爭爆發之前那場大辯論中代表美方的先鋒成員;他是美洲對歐洲最出色的詮釋者👩🏼🍳;他在科學和實際生活方面所作的貢獻恐怕超過同時代的任何一個美國人;他以新聞寫作開始,一生致力於此🤵🏼♂️,最早為美國的文學作出了不朽的建樹。

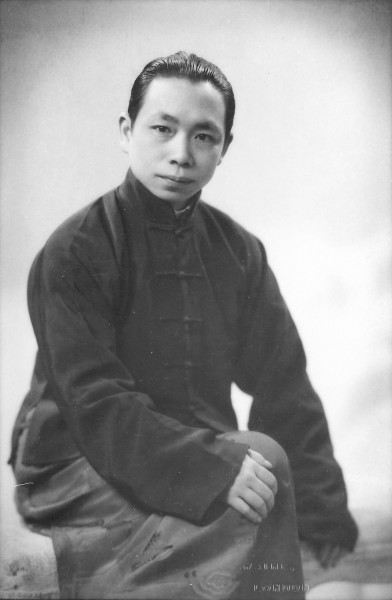

熊式一1935年在倫敦

與此相比👌🏼🤟🏽,近200年後的中國作家熊式一似乎顯得微不足道🤚,不可相提並論。但其實不然,熊式一也同樣值得稱頌🔵。他除了把富蘭克林和他的《自傳》翻譯介紹給中國的讀者之外𓀍,還翻譯了巴裏(J. M. Barrie)的主要戲劇作品,包括《彼得潘》(Peter Pan)和《可敬的克萊登》(The Admirable Crichton)🛕,以及蕭伯納的戲劇作品🍧。他是首位劇作在西區上演的中國劇作家🧚🏻,他根據傳統京劇《紅鬃烈馬》改編的英語話劇《王寶川》(Lady Precious Stream),於1934年11月在倫敦小劇場開始公演👩🏿💼,一舉成功🪑,演出計約900場,他因此成為家喻戶曉的明星人物。1936年初,他在紐約布思劇院和第四十九街劇院執導《王寶川》,成為第一個在百老匯導演自創戲劇的中國劇作家;他的小說《天橋》(The Bridge of Heaven)獲得文學界高度評價和贊賞,風靡一時,被翻譯成歐洲幾乎所有的主要語言。1950年代👩🏼🎓,他應林語堂之邀,去新加坡擔任南洋大學文學院長,後來在香港創辦清華書院並擔任校長。他像富蘭克林一樣,一生扮演了多重角色🚇:學徒🧑🏻🦲、教師、演員、翻譯家、編輯、劇作家❄️、小說家🫃、散文作家👩🦱、傳記作家、戲劇導演、電影製片人🐱、電臺評論員兼播音員、藝術收藏家⛽️、教授、文學院長、大學校長和“熊博士”🎼。

1943年7月,《天橋》剛出版不久,哈羅德·拉滕伯裏(Harold B.Rattenbury)在英國廣播公司的電臺節目上討論這部小說,下了如下精辟的結論:“熊式一是個光彩奪目的演員👃🏿。”拉滕伯裏的比喻,生動而且形象,點出了熊式一刻畫人物性格和描繪細節內容方面卓越的文學技巧。本傳記借用拉滕伯裏的這一比喻,並引申其含義🧑🏽🎨,著重反映熊式一在文學創作、戲劇領域🍶、社會政治舞臺三個方面的主要經歷和成就🙅🏼。

熊式一在文壇上是個出類拔萃的“演員”✖️。他精於戲劇和小說的創作🩱,擅長散文隨筆💇🏿♀️,還涉獵翻譯。他的文筆流暢生動,故事情節跌宕起伏‼️、引人入勝,讀者往往難以釋卷🌕。英國詩人埃德蒙·布倫登(Edmund Blunden)十分佩服熊式一的文學才能和成就,曾經說👨🏿🦰:“像波蘭裔英國小說家康拉德(Joseph Conrad)那樣享譽文壇的非母語作家屈指可數☂️,而那位創作《王寶川》以及其他一些英語作品的作家就是其中之一👩🏿🦱。”熊式一被《紐約時報》譽為“中國莎士比亞”和“中國狄更斯”。他的作品以獨創與機智著稱🎳,他筆下的人物個性鮮明,具有濃厚的人文和現實主義氣息8️⃣。他熟練駕馭語言文字,無論是中文還是英文,為作品註入了絢爛的色彩和活力。英國作家莫裏斯·科利斯(Maurice Collis)曾以如下類比🧙🏿,來說明熊式一在文學領域的成就和知名度🧑🏽⚕️:

要想精準地衡量熊先生的獨特性👆🏿,很難,但要是換個角度😽,假設一個英國人在用中文寫劇本,那或許會有幫助🏊🏼♀️。那個英國人——當然是個假設——選了一出伊麗莎白時代前的道德劇,把它翻譯成表意文字,在他的指導下用國語演出🚴🏻,他本人被天朝的批評家譽為偉大的漢語作家,而且他的作品又被翻譯成了日文、韓文、中文🚣♀️、暹羅文、馬來文等文字⚪️。這就是熊先生創作《王寶川》的成就,不過是換了個角度而已🙇♂️。那真是了不起的成就,可以毫無誇張地說📎,他算得上當代最神奇的文學人物之一🙎🏽♂️。

熊式一在戲劇界也算一個出色的“演員”。作為劇作家、演員✊、導演,他熱愛戲劇和舞臺,一到臺上便如魚得水。他談笑自若👲🏽,幽默風趣,從不避諱表演發揮的機會。他熟悉中國古典戲曲和戲劇傳統🧗♀️,也了解西方的戲劇,特別是英美現代戲劇。他創作並翻譯戲劇,導演戲劇,教授莎士比亞戲劇以及中西方的戲劇藝術,甚至參加舞臺表演🌻。他還是個電影迷🧑💻,從小鐘情於好萊塢電影💩,1920年代曾經在北平和上海管理過電影院;1940年代英國拍攝蕭伯納劇作《芭芭拉少校》(Major Barbara)的電影,他客串扮演華人角色🙎♂️🐂;1950年代居住香港期間,他組織成立電影公司,拍攝並製作了彩色電影《王寶川》。

此外,熊式一是活躍在社會文化舞臺上的“演員”。他喜歡公共場合,善於社交,即使到了八旬高齡,依然樂此不疲,在社會空間熱情大方,無拘無束🦼。無論男女老少👨🍳,中國人還是外國人,他都能很快打破隔閡,談天說地,像多年摯友一樣。他平時在街頭散步,一襲中式長衫,握著把折扇🍄,一副休閑優雅的模樣;他的手臂上戴著兩三只翡翠玉手鐲,有時腳腕上也有🫴🏿,走起路來玉鐲碰撞🙍🏿♀️,發出清脆悅耳的聲音。他這麽一身與眾不同的穿著打扮🎪,過路的行人或車上的乘客見了,往往投以好奇的目光,而他毫不以為然。他是個“演員”,博聞強記🧚♀️🔍,凡古今中外的舊俗逸聞信手拈來👰,說得頭頭是道、妙語連珠🧑🏿🎄,大家都聽得如癡如醉🎽,或者笑得前俯後仰🫱🏻。他是個性情中人📨,不古板👔,不裝模作樣,但也不放過任何可以表現自己的機會,即使在為朋友的著述和展覽作序言介紹的時候,都忘不了提升一下自己🛌。簡言之,不管是戲劇舞臺上還是社會舞臺上♌️🆚,他都愛在聚光燈下表演一番。

20世紀,東西方之間的交流大規模發展,在世界各地,不同的傳統、文化、理念和價值🏌🏻♂️,發生了沖撞⚠️、摩擦與影響,熊式一在跨文化和跨國領域中🙅,為促進東西方文化交流作出了重要的貢獻🦵🏻。20世紀初🐱,清朝政府被推翻💂🏼♀️⏰,結束了幾千年的封建統治,中國的知識分子開始認真地思索、探討🙏🏿、實踐現代性。印刷機器投入使用🙅🏼🦹🏻♀️,出版社成立,大量的報紙、雜誌🙅🏼♀️、書籍隨之出版發行,如雨後春筍🔄,前所未有;與此同時,許多文學作品、哲學理論🪵🤜、政治思想、科學技術,也通過翻譯引入中國。在戲院裏✊🏿🎃,觀眾們津津有味地欣賞傳統戲曲劇目,而各地新建的電影院和現代劇院內💉,西方的好萊塢電影和現代話劇為大眾提供了一種全新的體驗🏌🏽,吸引越來越多的觀眾。大批中國學生出國留洋💁🏻♀️,去看看外面的新世界,接受現代的教育🏋🏻;同樣地,中國也熱情地伸開雙臂,歡迎世界名人來訪問交流,其中包括羅素🌠、泰戈爾🎏、卓別林🙍🏼♂️🚫、蕭伯納等等——熊式一就是在這新舊文化歷史轉型時期度過了他的青少年時代。他幼年接受的是中國的傳統教育🏃♂️➡️🤘🏼,熟讀四書五經,然後去北京上大學🧎🏻,選擇英語專業🚴🏽,完成了現代高等教育🐆。大學畢業後,他致力於文學翻譯,把西方的文化和文學作品介紹給國內的讀者👨🏿🍼。

20世紀30年代到50年代,熊式一旅居英國🍯👨🏽✈️,通過文學創作和社會活動😟,把中國文化帶給西方的大眾🪣。長久以來,歐美許多人對東方的文化歷史了解相當膚淺,大都是通過傳教士💒、商人、外交官員的作品和翻譯這些渠道獲得的知識👩🎤👩🦯➡️。至於中國戲劇在西方的介紹,則稀如鳳毛麟角。1912年和1913年在紐約和倫敦上演的《黃馬褂》(The Yellow Jacket)👩🏼🍳,由喬治·黑茲爾頓(George C. Hazelton)和哈裏·本裏莫(J. Harry Benrimo)編寫👩🍳,算是西方公演的第一部中國傳統劇目。1930年🤵♂️,梅蘭芳在北美巡回演出,當地的觀眾才算首次有幸領略國粹京劇的精妙💇🏼♂️🙇🏽。熊式一的一系列作品‼️,尤其是1934年創作演出的《王寶川》,既讓西方的觀眾得以欣賞中國戲劇文化和舞臺藝術,也喚起了歐美大眾對中國文化歷史的熱情、關註和尊重。

熊式一的晚年在新加坡、中國香港和中國臺灣度過。這一時期,世界上發生了一系列重要事件👨👨👦:冷戰🪢、朝鮮戰爭、越南戰爭、尼克松訪華🎊、毛澤東去世、中國改革開放。熊式一在東西方跨文化交往共存的環境之中,主要使用中文寫作,創作戲劇🧏🏿、小說、散文,還把自己的一些主要作品翻譯成中文🤰🚶♂️➡️,如《王寶川》《天橋》《大學教授》(The Professor from Peking)⛰。

1991年,熊式一去世後,國內的學術界開始認真研究和評判這位長期被忽略的文壇名人。1990年代,近現代歷史中跨文化的交流影響成為熱門課題🫷🏼✷,學術界把目光投向那些先前被忽視的跨文化學者和人物,包括熊式一、辜鴻銘、盛成、溫源寧⛩、蕭乾、林語堂🫴🏻、蔣彝等人。在中國🦮,自1949年後鮮少提及熊式一,1960年代後🧑🏼🦱,他的一些作品在香港😔、臺灣和東南亞地區出版發行,但內地的讀者,甚至包括他自己的孩子們,並沒有接觸到那些出版物。2006年🧖🏽🦸🏼♂️,北京商務印書館推出中英雙語版《王寶川》💆🏼,隨後📆🦅,外語教學與研究出版社又先後重版發行中英文的《天橋》。陳子善編輯的《八十回憶》(2010)收集了熊式一晚年創作的一部分散文🔏,其內容翔實ℹ️,清新可讀。國內的讀者和研究者正關註民國時期和跨國文化的歷史☔️,這本集子的出版如久旱遇甘霖,備受歡迎🕴🏼。中國內地和港臺的學術界對熊式一的研究日趨重視👼🏿,出現了不少以熊式一為研究對象的碩士和博士論文,不過它們大多集中在對《王寶川》和《天橋》這兩部作品的討論🧑🧒🧒,主要探討熊式一的作品在翻譯闡釋和跨文化交流方面的作用👇🏻。

熊式一的文學創作在海外也日漸受到批評界的重視🙇🏼♂️。英國阿什利·索普(Ashley Thorpe)的專著《在倫敦舞臺上表演中國》(Performing China on the London Stage,2016)研究1759年以來中國戲劇在英國的演出和影響🟰🏦,其中對《王寶川》一劇的中國風格模式和跨文化努力進行了剖析。2011年,索普曾指導他在雷丁大學的學生排練上演《王寶川》🕑🥂。我發表的一系列論文擴展了研究的寬度👩🦳,除了研究《王寶川》在倫敦西區的成功演出之外⛹🏿,還涉及《王寶川》在上海和百老匯的演出☎️🚍、《王寶川》的電影製作、熊式一在英國廣播公司的工作經歷,以及熊式一夫人蔡岱梅的自傳體小說《海外花實》(Flowering Exile)與現實生活之間的關系等等。迄今為止,英國學者葉樹芳(Diana Yeh)的《快樂的熊家》(The Happy Hsiungs: Performing China and the Struggle for Modernity😲,2014)是有關題材中唯一的批評研究專著,它把熊式一的創作和社會活動置於20世紀現代國際舞臺背景中🔒,突顯他作出的種種努力💛,如何打破種族、文化藩籬🗡,宣傳中國文化🤾🏻💁🏼♂️,獲得國際認可📚,成為著名劇作家和作家👨🏽🚒,享譽西方文壇。

《熊式一:消失的“中國莎士比亞”》,生活·讀書·新知三聯書店2023年8月出版

本傳記力圖在現有研究的基礎上👩🦳,做一個完整的全方位闡述。它講述的是熊式一的人生歷程🕵🏿,著重於他的文學戲劇創作、社會活動,以及跨文化闡釋和交流等諸方面的貢獻。到目前為止,熊式一的文學成就尚未得到詳細的介紹和討論,特別是他在新加坡、中國香港和中國臺灣地區的第三階段的生活創作經歷。這一段相當重要的歷史,基本上都被忽略了✢,僅僅偶爾被提及,從未仔細審視過🐢,本傳記希望能彌補這一不足。傳記的中文版本,是基於英文版原作,但考慮到中文讀者不同的文化教育背景以及對歷史知識的了解,作了相當程度的增補和修改,特此說明。

在準備寫作熊式一傳記的過程中,我有幸獲得熊氏後人的熱心支持,得以翻檢他們保存的書信手稿,其中有大量至今尚未披露的第一手資料和內容🤹🏽♀️。我還查閱了英國👩🏽🍳、美國🌱、中國(包括港臺地區)等地的圖書館👐🏻、檔案館,以及私人收藏的資料,采訪了熊式一的諸多親友以及曾與他有過接觸的人員。此外,我的研究成果還得益於其他許多個人與單位的熱情幫助🧛🏼,在此亦一並誠致謝忱🛻。

不列顛圖書館中國部前主任、著名漢學家吳芳思(Frances Wood)撥冗撰序,追憶她與熊氏家人的交往軼事🔴;熊式一的女兒熊德荑和外孫女傅一民合作撰寫了後記,敘述熊式一百年之後輾轉世界各地🤴🏿,最終落葉歸根並安葬於北京八寶山公墓的經過🚣♂️🔔。她們不吝賜文,我深表謝意。

我衷心感謝自己的家人💆🏼♀️,多年來給予支持🏰、幫助以及鼓勵👩🏿🦰,使我能順利完成此書的寫作⚠️。

我還要感謝香港中文大學出版社甘琦社長和林驍編輯的信任與支持。林驍樂觀向上🧑🧒🧒,其敬業精神和專業水平,令人欽佩。

最後👳🏻♀️,我希望——也相信——本傳記所提供的眾多的細節和具體內容㊗️👸,能比較完整、準確地呈現熊式一風采多姿的人生。熊式一的成功,與20世紀社會政治及文化經濟方面翻天覆地的發展變化有關,他的成就和影響為中外文學和文化史添上了濃墨重彩的一筆☝🏻👣。正因為此🕳🧘🏽♀️,宣傳介紹熊式一🎖,讓世人重新認識熊式一,不僅僅是史海鉤沉👨🏽💻、填補空缺🫳🏿,更是為了客觀地將他的故事載入文化史冊,讓子孫後代了解先輩的艱辛努力和奮鬥業績🏌🏻♀️,以史為鑒,繼往開來,勇於進取,不斷砥礪向上。

(本文為《熊式一🤌🏼:消失的“中國莎士比亞”》一書序言。作者為美國波士頓薩福克大學英語系榮譽教授。)