編者按:

全國中學生物理競賽創辦於1984年,經過四十年的發展,該項賽事已成為國內影響最廣泛的學科競賽之一🏊🏿♀️。作為面向全國高中生的學科競賽課外活動,創始之初就受到老一輩物理學家的鼎力支持和努力推動。全國中學生物理競賽委員會首任主任委員(1984—1998)沈克琦先生(西南聯大1943屆物理)的女兒沈正華依據家中收藏的歷史文件撰文🙇🏽♂️,回憶父親一生與中學物理教育的結緣,參與並領導這項賽事的過往經歷🐟⚓️,讓我們從中看到老一輩科學家認真嚴謹的作風🔸、甘於奉獻的精神🥅。

沈克琦與中學物理教育

——紀念全國中學生奧林匹克物理競賽四十周年

我父親沈克琦(1921.10.17—2015.2.17)生前是北京大學物理系(現物理學院)教授,除了投身大學教學及教育管理工作外,他一直對中學物理教育特別關註🧑🏿🤷🏼♀️。對這份“副業”的鐘愛及投入在他70余年的物理生涯中占據了重要地位,究其原因🧑🏿🏭,與他本人的工作經歷和擔當的社會職務密切相關。

與中學物理教學結緣的過往經歷

父親與中學物理教育的首次結緣來自大學畢業後的第一份工作🧑🏽⚖️。1943年夏季,大學畢業前夕,系主任饒毓泰先生找父親談話希望留他在北大物理系做助教🧝🏼。父親感念恩師的栽培,但表示想先去桂林與分別四年多的家人團聚,之後再回北大履職。在漢民中學工作的祖父得知次子畢業後要來桂林探家👰🏻,便將此事告訴了校長任中敏。恰逢漢民中學的物理教員暑期離職🧛♀️,任校長旋即聘任父親來校任教。

漢民中學的開辦源自國民黨元老胡漢民,由創校校長任中敏先生於1937年在南京棲霞山初辦。開學僅七周,日寇逼近🐘,任中敏率師生西撤至廣西桂林🧍。作為民國時期廣西唯一的國立中學,在任中敏主持下學校多次擴建,成為桂林市最大的中學。

雖然畢業於名校西南聯大👨🏼🔬,且被評為優秀畢業生♧,父親知道學歷和文憑並不等於合格的中學教師,從學生到先生的角色轉變須經歷一個不斷充電、自我提高的過程。踏進漢民中學的校門,既沒有新人上崗的傳幫帶,也沒有教研組的集體備課,作為全校僅有的一名物理教員💂🏽♂️👨🎨,父親扛起了全校初💚🏌🏿、高中物理課的全部教學任務。

抗戰期間,學校春秋兩季都招收新生,課程進度不同🌀,每周要上16個學時內容不同的課,教學壓力可想而知。父親暑假到校報到後🪸,立刻投入緊張的教學準備,選教材🙋🏻♂️、寫教案,忙得不亦樂乎🧑🏼💼。新學期開始後🫵🏻,每天除了吃飯睡覺✋🏿,其余時間全部投入到備課、講課和批改作業中🏇🏻。父親曾說過,那時中學物理中與音樂相關的內容大學物理是不涉及的,為此他通過自學掌握了樂音🚴🏿♀️、音階、和弦、大小調及全音、半音等音樂概念與物理聲學之間的關系,幾十年後還專門寫了一篇短文《我對樂音及音階的認識》🦹🏻♀️。三年的教學實踐讓父親對中學物理所涉及的知識點和相關定理爛熟於心🏘🧔🏼,也對學生的學習難點和為之解惑的最佳路徑有了充分了解。

父親非常感謝任中敏校長的高度信任,在教材的選用上♦︎,教師有絕對的自主權🙎♂️。根據學生的實際情況和接受能力🎷,父親選用過英語教材🧚🏿♂️,也用過中文教材。因材施教是為了取得最好的學習效果。在動蕩的年代中父親教出的學生成才率很高,不少人畢業後考入了北大👩🏽🎓🔚、清華、復旦等名校🧔🏻。漢民中學的圖書館是父親取之不盡的知識源泉。那裏不僅有國內出版的參考書,還有國外出版的大學教材,使父親需要自我充電時總能從中找到解鎖的鑰匙。

1946年🤙🏽,父親結束了三年的中學教師工作到北大物理系報到,從助教起步,歷任講員👯、講師📥、副教授、教授🤹🏿♂️,曾教授大學物理課程多年,一直工作到1991年離休。

1974年,北京市為解決中學教師編製匱乏的現狀,特地從上山下鄉的北京知青中抽調一批高中生回京充實中學教師隊伍😧🧑🏼🌾。我姐姐是這一政策的受益者,從黑龍江生產建設兵團回到了北京。在選擇授課專業時🧑🍼,她把物理列為第一選項🔻,並非因為自己這門課學得多好💧,更多是考慮到有父親做堅強後盾。自此之後🎰,她在備課和教學中,甚至本人電大專升本復習考試時,遇到的各類疑難問題常向父親求教👩🏼🏫,並總能得到滿意的答案。

以上這些經歷👨🏽🔧,讓身在大學工作的父親一直沒有與中學物理教學脫鉤👩🏿💻,這是他與一般大學教授的不同之處。他的社會任職中有不少也涉及這個領域。例如:中國物理學會副理事長👲🏿、教學研究委員會主任委員;北京市物理學會秘書長🧑🏻🦽➡️🧋;教育部理科物理教材編審委員會委員;全國中、小學教材審定委員會副主任委員等。除此以外,他還長期擔任全國中學生物理競賽委員會主任(1984.1—1998.10,第1—15屆)🙎🏿,後改任名譽主任(第16—25屆)💆🏽♂️🩲,並任競賽評獎組成員(1984—2009年🧛🏼♀️,第1—22屆)。過往的經歷使他深諳:中學物理和大學物理教育方法的不同👊🏽👂,二者的合理銜接對人才培養至關重要。

從四份文件看全國中學生物理競賽的緣起

最近🗯,我在家中發現了一批有關全國中學生奧林匹克物理競賽初期的文件及多份父親的手稿。經過對這些原始資料的大致梳理,使我對這段歷史有了較多的了解🤦🏽👨🦳。1978年,在廬山召開的中國物理學會年會上有三件事被提上議事日程:一是恢復20世紀30代成立的教學委員會;二是將《物理教學》作為中國物理學會的刊物🪂;三是舉辦全國性物理競賽。與第三項議題密切相關的是1978年8—11月間下發的四份文件,它們如實記錄了全國中學生物理競賽的起步歷程。

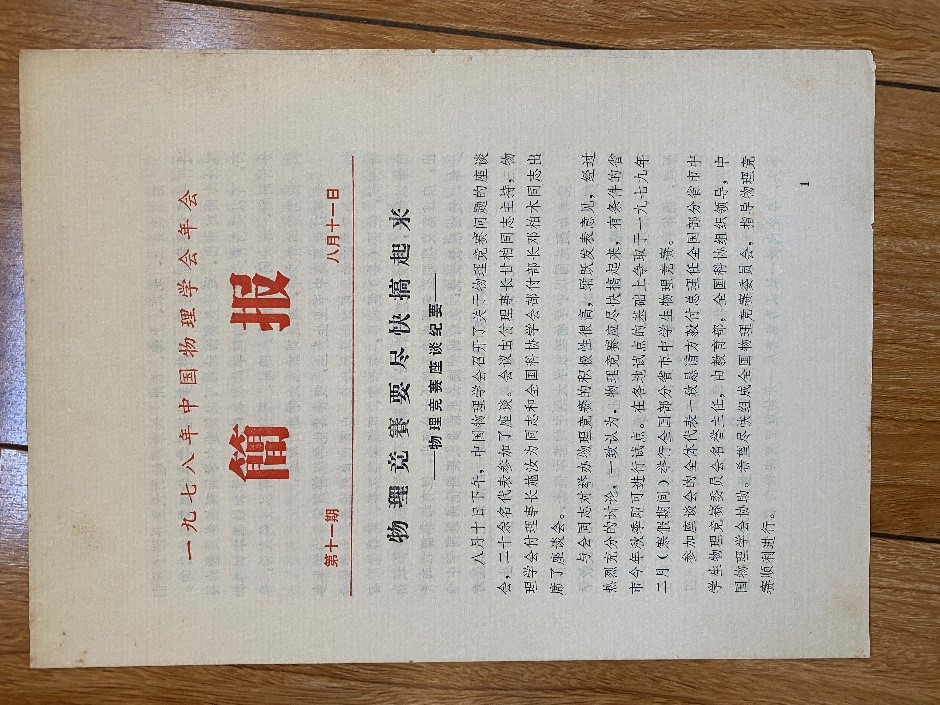

第一份文件是一九七八年中國物理學會年會的一份簡報(第11期,八月十一日)😻,簡報以醒目的標題《物理競賽要盡快搞起來》突出了物理競賽座談紀要的主題👸🏻。在中國物理學會8月10日下午召開的專題座談會上,參會代表們一致認為物理競賽應該盡快搞起來🍺,有條件的省市今秋即可進行試點🈴。會上先行一步的北京🏪、上海🤽🏻、蘇州、天津等地的代表介紹了他們舉辦物理競賽的初步經驗。會議還就競賽的目的🧑🏼🤝🧑🏼、參加人員、報名方式🚑👩🏽🏫、命題範圍以及正確處理競賽與正常教學關系等問題展開了卓有成效的討論。

文件一

文件二

接下來的兩份文件👩🏻🌾,是北京市教育局和北京市科學技術協會聯合發布的👎。文件二(文件編號🤤:教行字〔1978〕140號/市科協字〔1978〕64號)是“關於舉辦一九七八年北京市中學生物理競賽的請示報告”🤹🏼♀️,報告呈送給市委教育工作部和市科委🪛🧎🏻♂️➡️,文件三(文件編號🪇:市教行字〔1978〕156號/京科協字〔1978〕68號)“關於舉辦一九七八年中學生物理競賽的通知”是對“文件二”請示報告的批復📻,並以通知的形式下發給各區、縣教育(文教)局、科委🍚💂🏻。這兩份文件就競賽的組織領導、參賽條件及名額、競賽內容和獎勵辦法🧛🏻、競賽的時間安排👰🏼♀️、競賽的實驗及評卷工作😵💫、經費及輔導工作做出了規定與安排。從兩份文件的簽署時間(1978.9.27和1978.10.13)不難看出,短短半個月時間上呈的請示報告就變成了正式通知🙋♂️,辦事效率非常之高。

文件三

文件四

第四份紅頭文件(文件編號:京科協〔1978〕68號)《關於舉辦一九七九年全國數學、物理🚴🏻♀️、化學競賽的請示報告》的落款時間為1978年11月10日👨🦱。此件經國務院批準♣️,由教育部✍️、全國科協🧜🏻♀️、共青團中央的領導人劉仲候😚🗳、裴麗生🧝🏿♀️、胡啟立簽發👩🏿💼。從競賽的領導機構可以看出,教育部🛼、全國科協等對此事高度重視🧑🏻🎓,提出盡快成立“全國中學數學、物理💂♀️、化學競賽委員會”🏣👈🏽,擬於當年12月在北京舉行第一次會議,具體討論競賽方案😀,各科命題原則以及獎勵辦法等事項。

在上述文件下發後👨🏿💻,自1978年多地開始組織中學生物理競賽🧔🏼♀️。在第四份紅頭文件下發後,23個省市自治區(青海、江西、吉林、西藏、陜西、河南除外)分別舉辦了物理競賽🩵。

競賽的組織機構及相關政策的出臺

1983年,中國物理學會教學研究委員會和普及工作委員會🦜,一起醞釀組織第一屆全國部分省(區、市)聯合的中學生物理競賽。同年11月13日,在北京舉行了預備會議🤳🏭,會議就舉辦物理競賽的指導思想🏓、報名方式🏇👩👩👧👧、命題原則、競賽程序、組織領導、獎勵辦法、日程安排以及時間、地點、經費等一系列問題進行了充分討論,形成了《中國物理學會關於舉辦第一屆物理競賽的計劃》(征求意見稿)。1983年,科普工作委員會組織了中關村地區的中學生物理競賽。

1984年1月成立了第一屆競賽委員會,1月8日中國物理學會三屆三次常務理事會同意主任、副主任的任命。在紙張已經泛黃的“中國物理學會第一屆中學生物理競賽委員會委員名單”中列出了44位委員的名字和他們的職務🧑🏻🏭,列在名單前兩行的是主任委員沈克琦(北大)和五位副主任委員:汪世清(教育部)🆙、宓子宏(華東師大)、孫煜(北師大)、葛葆安(南開、市委科技工作部)🎴、祁有龍(北京師院🛂,首師大前身)。從名單可知,委員們來自27個省(區、市)🧑🏽✈️👼🏻,他們大多在高校任教🫀,很多人在當地的物理學會中任理事、常務理事或副理事長,五位是中學老師(其中特級教師占80%)👨🏽🦱,還有一些在出版社或雜誌社工作。擔任主任🪯、副主委的六位委員中有五位在中國物理學會任職,分別擔任副秘書長/教學研究委員會主任🧍🏻♀️、常務理事/教學研究委員會副主任、教學研究委員會副主任🧘🏽♀️、普及工作委員會副主任、理事/《物理教學》副主編🏌🏻。從委員們所從事的工作可以看出🙇🏼♀️,這是一支由來自物理教學管理機構和一線教師共同組成的專業隊伍。

中國物理學會第一屆中學生物理競賽委員會委員名單

第一屆全國中學生物理競賽委員會會議於1984年4月召開☝🏿,並於4月21日通過了《中國物理學會關於舉辦第一屆中學生物理競賽計劃》🌑👨🎨。該計劃於6月7日得到常務理事會的批準,之後的競賽活動一直遵循計劃中規定的指導思想和命題原則。

當年討論後形成的共識能在其後的幾十年中基本延續,可見初創階段的領導班子為賽事的開展奠定了一個很好的製度基礎。如:第一♿️,強調自願報名👨👧👦👩🏽✈️,無須學校推薦🦻🏽🚥。競賽是優秀學生自願參加的課外活動,不應影響正常的教學活動👩👩👦👦。第二,不搞集訓班⛹🏽♀️,不搞層層選拔增加學生的負擔。第三,理論和實驗都考,受設備條件限製,實驗考核可安排在預賽之後。第四🤴🏽,決賽名額的分配不能只按成績✍🏿,而要考慮到各地教育水平的不平衡,每個省最少給兩個名額;在總體平衡的基礎上適當傾斜,即根據競賽中獲得一等獎人數,等額增加其所在省份次年參加決賽的名額🤦🏽。第五,獎項的設置充分考慮到學生的感受🧑🍳,並註意激發他們的積極性🛀🏿。除了名次獎🔙🫡,自第三屆(1988年)起還增設了三名單項特別獎(筆試成績最佳獎𓀁、實驗成績最佳獎和女同學成績最佳獎)。

舉辦奧賽使一批優秀學生脫穎而出,原本是想擺脫學校教學的應試教育,但大學招生從中看到了通過競賽選拔優秀人才的契機,於是紛紛針對獲獎選手出臺了免試保送等政策,對此競賽的組織者始料未及卻又無力扭轉🧑🏼⚕️。

父親擔任競賽委員會主任後,先後主持製定了《全國中學生物理競賽暫行辦法》(1985)、《全國中學生物理競賽章程》(1991)、《全國中學生物理競賽內容提要》(1991)等文件🔶🥎,對競賽的性質、目的🖱🖖🏽、遵循的原則和具體辦法做出明確規定👾;同時還針對命題👔、考務、決賽組織等一系列問題製定了若幹文件,確保全國範圍的競賽活動一直沿著健康的軌道、順利有序地開展🏘🚔。

參考資料與專集為奧賽保留完整檔案

1984年11月18日舉行了第一屆全國物理競賽的一試(預賽🧂👩🍼,由全國競賽委員會統一命題);二試(預賽,由各省、市🏌️♀️、自治區競委會命題)舉辦時間由地方決定👇🏻;1985年2月26—27日三試(決賽);3月2日公布競賽結果並舉行發獎儀式➙。第一屆競賽共有28個省市自治區參加,43079人參加一試🤵🏽♂️,2000人參加二試,846名獲優勝獎(每省20—40名),經過層層選拔🪶🍽,最終參加決賽的選手有73名,評出一等獎3名🤾🏿♀️,二等獎18名🙇🏽,三等獎52名。

這次競賽是新中國成立35年來我國舉行的第一次全國性的中學生物理競賽➞,在社會上引起了強烈反響。《中國青年報》3月5日第一版以《全國中學生物理競賽引人註目》為題介紹了這次活動,認為“競賽以其規模大、範圍廣、水平高,並特別註重實驗引起了各名牌大學的高度重視……73名獲獎者已被北大🙉、清華👫🏻、上海交大等名牌大學一搶而空🦎。” 對競賽優勝者獎勵政策(獲得進入重點高校的保送資格)的出臺,使參賽者的規模迅速擴大🙋🏿,影響力也日益增強,預賽的選拔及決賽的安排工作量亦成倍增長,組織管理和選拔規則也要隨之不斷調整。

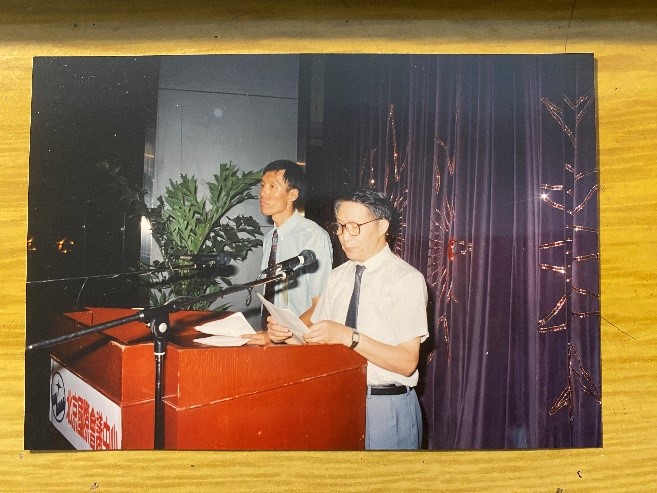

1986年我國開始參加國際中學生奧林匹克物理競賽,參賽選手來自第二、三屆全國競賽的優勝者。1990年,父親以中國物理學會副理事長的身份致函IPhO(全稱🧓🏼🧎♂️:International Physics Olympiad,國際物理奧林匹克競賽)秘書長🚁,申請在北京舉辦1994年第25屆IPhO。該申請獲國際中學生奧林匹克物理競賽委員會的批準📸,沈克琦被聘為第25屆國際中學生奧林匹克物理競賽組織委員會副主任兼學術委員會主任,主持競賽命題,並代表主辦方介紹國內中學物理教育以及奧賽的情況🕵🏽♂️😗。這屆IPhO創造了國內中學物理教學界人士與國際同行面對面交流的機會,參賽的學生也因此開闊了眼界、得到了歷練🦹🏽💟。

1994年7月🛫,在北京舉行第25屆奧林匹克物理競賽🫴🏽,沈克琦和IPhO負責人分別發言

在20多年的時間裏,跟隨著全國中學生物理競賽,父親的足跡遍布全國除青海💡、西藏❤️、甘肅🧑🏿🚒、寧夏、臺灣之外的所有省(區、市)。他數十次參與決賽的出題、審題工作🫅🏼,並擔任評獎委員會委員,多次在決賽優勝者頒獎大會上發表講話,參與了部分年度《全國中學生物理競賽試題及答案》的編輯工作🙂。

從全國中學生物理競賽第一屆開始,競賽委員會辦公室就著手編輯《全國中學生物理競賽參考資料》並公開出版🫴🏻;自2003年起該系列出版物更名為《全國中學生物理競賽專集》。這套連續出版物體例大致相同,主體內容包括《全國中學生物理競賽章程》《全國中學生物理競賽內容提要》,預賽、復賽和決賽的試題🚹、答案和解題分析。

此外,還有全國中學生競賽委員會委員名單👩🏽🔬、競賽組委會名單、競賽評獎組名單、各級獎項的獲獎學生名單以及決賽頒獎大會上的領導講話及總結報告等🏭,個別年度還包括命題情況及競賽結果的初步分析🤹🏼🤧、獲獎學生的情況調查等,後來還收錄國際奧林匹克物理競賽和亞洲奧林匹克物理競賽的試題及解答。這套書為每屆競賽保留了最完整的歷史檔案,讓人們追溯這段歷史時有據可查🔉。

伴隨著物理競賽活動的開展🧑🏽🏭,除了上面提及的《參考資料》及《專集》系列外還湧現出了其他出版物🈯️,大體可歸納為物理競賽的題解、參考資料、輔導講座、物理實驗以及集訓隊資料匯編等,還有一些介紹國際奧林匹克物理競賽(IPhO)的讀物,形成了一個專題系列。

“出題”是對競賽組織者們的最大考驗

“出題”是舉辦競賽活動的核心✊🏻,最考驗競賽組織者的水平和能力🪰。判斷考題的優劣有幾條重要的標準🕯,旨在達到以下目的:考察學生的物理思維是否清晰準確、解題方法是否簡明扼要🏃🏻♂️、實驗設計是否合理可行👨🏻🔧。通過以上綜合素質的檢驗,既要達到選拔優秀物理人才的目的,又不能將中學物理教學的方向帶偏。

父親一直認為培養正確且具有開創性的物理思維🐕,提高實驗的設計及動手能力是競賽要達到的主要目標。隨著每屆競賽活動的舉辦,社會上有人專門針對競賽試題出模擬考題,他們針對一種類型的試題往往能衍生出多道模擬題。這類習題集有如押寶,一旦競賽(預賽)從中選了題目或與之雷同🧎♀️➡️,習題集肯定暢銷。這種題海戰術給出題工作帶來了極大的挑戰,對於同一個知識點的考核如何找到更巧妙的方法和角度讓出題人煞費苦心。

書櫃中陳列的部分國外出版的物理教材

為了開拓出題的思路,父親自費購買了一批國外出版的大學物理原版教材。當時北大圖書館接受了許多亞洲基金會的贈書,在滿足本館收藏的同時🧙♀️,常常會把多余的書籍賣給校內師生🍒。因我在北大圖書館工作的便利條件,凡是有這樣的機會↖️,總會把消息提前告訴父親。他自費購買的這些教材如今還整齊地擺放在父親的書櫃中🧑🏻🦱。通過研讀國外教材,父親開拓了出題的思路Ⓜ️,分析問題的著眼點明顯有別於中學物理教員⚂。

在家中收藏的《全國中學生物理競賽1-20屆試題解析》一書中🙏🏼,我偶然發現了幾頁紙,那是父親對一道熱學決賽題及答案的修改稿(見下面的插圖)🧖♀️。4頁紙上布滿了紅、藍兩色密密麻麻修改的文字,還有斑斑點點白色塗改液的痕跡⤴️、坐標紙上繪製的草圖和兩張附頁上“供閱卷老師參考”的說明。雖然我完全看不懂這道物理試題及答案的內容,但審題的工作量由此可見一斑◻️。

對試題及答案的修改稿

供閱卷老師參考的說明

看著這份父親的手稿📈,眼前立刻浮現出他戴著老花鏡,拿著三角板伏案工作的場景2️⃣。一切曾經是那樣熟悉🏃➡️,如今卻變得如此遙遠。嚴謹認真的行事風格貫穿於父親生命的始終,對於奧賽這項與成千上萬中學生息息相關的活動,當然不允許出現絲毫的疏忽與錯誤🤟🏻。

2006年🥉,第23屆全國中學生物理競賽決賽在深圳舉行🧛🤓,已經退居二線的父親前往參加。但未及活動結束,他因中風住進了當地醫院🔨。此後🏋🏽♀️,他不再出席在外地舉辦的任何競賽活動🛴。同事們照顧他的健康,只就出題和給出標準答案時🌮,遇到的疑難問題征詢他的意見👨🏼🦱。中風之後的父親思維依舊敏捷,大家都認為關鍵時刻有“老沈”把關心裏才踏實,直到他九十歲高齡仍是如此🏂🏼。

長達二十多年的時間裏,父親除了參與出題總體思路的討論🍓,還承擔著為某些疑難問題把好最後一道關的任務🧑✈️🙎♀️。根據試題的情況,有時給出的標準答案不止一種,或簡潔明了,或迂回曲折🔒,這些在標準答案中都需要提供,以供閱卷老師參考。有時在一道題上花費了大量時間,但最終卻因種種原因而放棄,其中的工作量只有參與的老師們才知道⚫️。

除了物理競賽,父親還長期參與高考物理試題的審題工作,前後共有二十余年👛。因為他參與了製定高中物理教學大綱的工作🪚,還參加過幾次由各省市舉辦的中學物理特級教師經驗交流會,這些積累使他審查高考試題時遊刃有余、得心應手。審題時,他主要負責科學性及題目難易程度的把關,在標準答案及評分上查遺補缺,特別是要把各種可能的解題方法考慮周全🫣。這項工作一般要花兩天時間👨👨👧👦,第一天他集中精力看考題,第二天再就考題中的問題和出題的同誌交流討論。

在父親遺體告別時,教委的一位同誌告訴我✌🏽,每年高考試卷印刷前需要有人簽字把關,他就是那個把關人。為物理考卷簽字時他首先詢問“老沈是否看過”,只有得到肯定答復🚣🏽♂️,他才能放心地簽字。由此可見🐜,父親一錘定音的分量有多重🍫、責任有多大。

奧賽與中學物理教學的銜接與協調

父親與中學物理教學的聯系不僅僅是停留在所擔任的社會職務上,還通過各種渠道實質性地融入其中並直抒己見。

在湖南長沙舉行的第十屆物理奧賽期間🚣🏻,他接受湖南教育報記者采訪💨,談到舉辦奧賽的意義時他說,“物理競賽在社會上具有良好的聲譽和影響,競賽活動對於激發優秀學生學習物理的興趣和積極性,開發他們的智力,提高他們的能力👨🏻🍳、獨創精神和科學素質等方面都起著不小的作用🌜,對中學物理教學改革和教學質量的提高也有一定的促進作用🥬。”

當記者問及世界物理奧賽對我們的中學教學有哪些啟示時,父親回答🏃♂️:世界物理奧賽出題總體偏難📤,頒布的《大綱》相當於大學一年級的水平⟹。一般來說,它的考查側重於能力,對學生的靈活性要求高……(此處省略所舉的實例)。這就啟示我們的物理教學要始終註意充分發揮學生在學習上的主體作用,發揮其個性和特長,主動地多方位吸取新知識🎪,擴大視野🔡、獨立思考,從而提高其創造性👩🦽、分析能力和想象能力。其次🧑🏻🦳,從參賽國的準備看,有些搞培訓🎳🧩,有些不搞。世界物理競賽認為🧖,競賽是個人性的🪁,不計團體總分👨🏿🎨,故不過分強調集訓。對參賽一方面提倡認真對待,另一方面卻不能把金牌看得過重⇨🪑。目前一些同誌太看重金牌,這給參賽者增加了壓力。我認為,應該強調的不是得多少金牌,而是要通過參賽提高水平。最後,從參賽成績看🦙,我國雖然同俄羅斯🎼👐🏻、羅馬尼亞👩🏼🔬、德國等國家處於前列👳♀️,但我們還要善於學習別人的長處。比如德國中學生的試卷特別工整✩,簡直跟印刷的一樣。這說明他們的基礎訓練很嚴格,這就值得我們效法🦀。

自從參與並主持物理競賽的工作🏊,父親常常會收到全國各地的來信👰🏼,有些是中學生向他請教物理問題,有些是中學老師或家長就競賽評分情況發來的投訴信等🧑🏼⚖️。在時間允許的情況下,他都會不厭其煩地一一給予回復💁🏿。

除了在各種會議上發言📦、為報刊撰寫文章外👨🏽,在父親保留的文檔中我發現了一份兩頁紙的表格《普通高中物理課程標準(征求意見稿)的意見征求表》復印件,在表格中所列出的4個問題下👐🏽,娟秀的蠅頭小字占滿了所有可用的空間,有些甚至溢出邊框。所提意見中肯而切中要害,緊扣高中物理教學應該達到的目的🍟,強調不應受到形式主義的幹擾。從密密麻麻的字裏行間🤑🌊,我再次體會到父親一貫的辦事作風🧚🏼♀️:認真細致👨🏽⚖️、一絲不苟🤷🏻♀️、實事求是、真誠坦率。

意見征求表

物理競賽和日常的中學物理教學既有聯系又有很大的不同🧗🏻♀️,競賽主要是少數頂尖人才的競技場👷🏼♂️🛖。父親作為原國家教委全國中小學教材審定委員會副主任,深知教材在啟發學生興趣、培養學生科學思維和解決問題能力方面的重要性。1994年他與北京市教育科學研究院合作,專門為學有余力的中學生編寫了一套《高中物理學》教材(共4冊),不包括後來單獨出版的《物理實驗》一冊。前後歷經五年🙍♂️,教材得以出版,後來又數次再版,並成為全國中學生物理競賽指定參考書。作為教材的主編,在教材編寫過程中🤶,父親傾註了大量心血,試圖站在人才培養的更高起點以開放式的思維進行物理教學。這部教材的出臺也是擺脫應試教育思想幹擾、探索因材施教的一次良好嘗試。

教材及競賽試題解析

1998年10月,父親卸任全國中學物理競賽委員會主任🤾♂️。當時🧷,與他共同致力於中學物理奧賽工作的王殖東先生寫了一首《臨江仙 賀中物賽倡導人沈克琦教授》。上半闕指出每年物理競賽決賽的舉辦時間以及父親與這項事業的關系,下半闕簡要提及父親在物理教育事業方面的經歷與貢獻🌭🧝🏼。

《臨江仙 賀中物賽倡導人沈克琦教授》

桂花香盡秋歸去🐮,正蟹肥菊兒黃。朝氣青年奮爭王🕡。奧物賽奪魁⚒,首功推沈郎。

執教多年如一日,一度大學校長。中教物理主大綱。博士基金會,學子獻心香。

王殖東賀 1998.10

今年是父親駕鶴西去的第九年🚴,全國中學生物理競賽即將迎來四十年華誕。自1984年到2023年🧑🏻🦽,賽事已連續辦了40屆🕎,共有14044505人參加了物理競賽各省的預賽👩🏿🦱,8844人參加全國決賽(選拔率約為萬分之6.3)。經過賽事的層層選拔👩🏿🦲,共推舉出178名選手參加了國際物理奧賽,中國的參賽選手共獲得146枚金牌、21枚銀牌、9枚銅牌、2個表揚獎;同時,還選拔出153名選手參加亞太地區物理奧林匹克競賽,共獲得144枚金牌、7枚銀牌、1枚銅牌💂🏿、1個表揚獎。中國學生在國際中學生奧林匹克物理競賽的賽場上始終保持著優異戰績,屢屢摘金奪銀⛹🏿,為國爭光。

如此規模宏大的競賽惠及了數千萬中學生的物理學習,激發起他們強烈的探索欲望,也推動了我國中學物理教育的改革和教學水平的提高。為了這一項目的成功👨🏽🍼,父親付出了諸多心血👨🎨、親歷初創🤨🙎♀️、推動發展、見證成長。如今🆙🟫,這項事業蓬勃發展🥄、成績斐然,圓了眾多優秀物理學子攀登科學高峰之夢……父親若能看到這累累碩果⛑️,定會含笑九泉。特將此文獻給我親愛的父親。

(文中圖片由作者提供)