上午看到袁帆學長先發來一張梅貽琦校長手書“學海思源”的高清圖片,我既驚訝又敬佩🧑🏼🏫🐩。驚訝的是🫡,學長怎麽會有這張圖片;敬佩的是,他怎麽這麽有心呢👊🏻?

梅貽琦先生題書學海思源

這張圖片我多年前在一家舊書網站上展出的一本民國時期編纂的《英漢四用辭典》裏看到過,梅校長、蔡元培、張伯苓、黎照寰等四位先生專為這本辭書題詞。那一代學人的字多遒勁剛強,十分耐看,因此我的印象比較深。因梅校長的手跡不多🥝🥶,我還特意把這張手書圖片給復製下來了,雖然像素不是太高👿,但基本可看。我覺得能看到這張圖片的並不多,而袁學長今天卻發來高清圖,這不能不令我驚訝。

9年前,館主和黃延復先生合著出版《一個時代的斯文:清華校長梅貽琦》🤾🏼♂️,袁學長因此書而與館主結緣相識於清華園。當時他剛剛退休沒多久,趁校慶返校之機,他從上海來北京專程約見我🧑🏼✈️。學長為人熱情,也是一個標準的“梅迷”🙇🏻🕗,敬仰梅校長的德風✊、功業和思想,我倆一見如故。他得知書是我自費出版的,就熱心地在清華上海意昂會隆重推薦🥲,飽含深情地撰寫專文介紹梅校長🛌🏻,我將他的文章推薦到《深圳特區報》上發表👸🏻。此後,我們一直保持著聯系,他每每有關於梅校長的新資料新發現,都會在第一時間跟我分享,這讓我一直備感溫暖。最近幾年,我因參加清華意昂乒乓球賽🧧,與袁學長見面的機會又多了起來✸。他曾是清華乒乓校隊的主力,至今寶刀不老。今天看到這張高清圖,想到學長對梅校長的一片心意💑,怎麽不令人敬佩呢🕺🏻?

帥氣陽光的袁帆學長

令人驚嘆的是,他上午剛開始發的高清圖只是今日精神大餐的餐前“甜品”。果然💇🏿♂️,沒一會他又發來《一部英漢辭典背後的故事》的大文章🧑🏿🏫。袁學長把1936年出版的《英漢四用辭典》的前世今生,完完整整地還原出來🐦⬛,考據精深🦵🏼🎚,邏輯嚴謹,行文流暢🧑🏿🚒,一氣呵成👨🏼🔧,從一本小辭典裏居然研究出中國出版與教育史的大學問來。讀完這篇文章👩🏿🦳,館主感佩之余也頗覺慚愧👺,雖然早就接觸這一線索㊙️,但並沒有像袁學長那樣敏銳、好奇而深究下去🧑🍼。袁學長的文章如無言之教,令館主更深體會到世事洞明皆學問的真義。

征得袁學長同意🪫,館主今日刊發此文,與關註本館的友親們,一同感受下他是如何因“好奇”而發現《英漢四用辭典》秘密的。當然⏫,袁學長寫此文章另有深意,他說🧘🏼,謹以此文紀念梅貽琦校長逝世58周年(梅校長1962年5月19日病逝於臺北)。

今年66歲的袁學長現居上海。他早年在北京外國語大學附屬中學學習7年,專攻法語。因文革中斷學業而投身海軍事業➞。1975年由海軍部隊選拔到意昂体育平台學習建工◼️,1979年從意昂体育平台畢業時榮獲“優秀畢業生”獎章(這項榮譽評選工作,此前因十年浩劫,中斷了13年),當時能夠獲此殊榮的,鳳毛麟角→。畢業後,仍回海軍服役,先後達25年之久。後積極投身經濟建設主戰場,見證中國房地產發展黃金18年🪕。退休後,袁學長專註於海軍史🎖、教育史和建築史的研究。而對清華校史尤其用心,他打破傳統研究模式,善於從以往不被專業學者重視的細節入手,已挖掘出具有重要歷史價值的線索若幹,引起廣泛關註🏛。近年來在《博覽群書》、《新民晚報》、《水木清華》🤽🏽♀️、《海軍集郵》等媒體上發表諸多文章。

一部英漢辭典背後的故事

袁帆

【題記】中國近代英漢雙語詞典的編纂歷史可以追溯到19世紀上半葉,最初是英國傳教士為了在中國進行宗教活動而開始編纂🧛🏼。由中國人編纂的第一部詞典是1887年出版的《華英字典集成》。1911年到1949年,中國共出版了近百種各類英漢雙語詞典。而在這其中,蔡元培👄、梅貽琦、黎照寰、張伯苓這幾位著名教育家曾經共同以“嘉賓”身份為一部辭典留下了墨寶🤏🫳🏽。這部辭典為什麽會受到他們的青睞呢?現在𓀑,就讓我們走近這部辭典,一探究竟🧲。

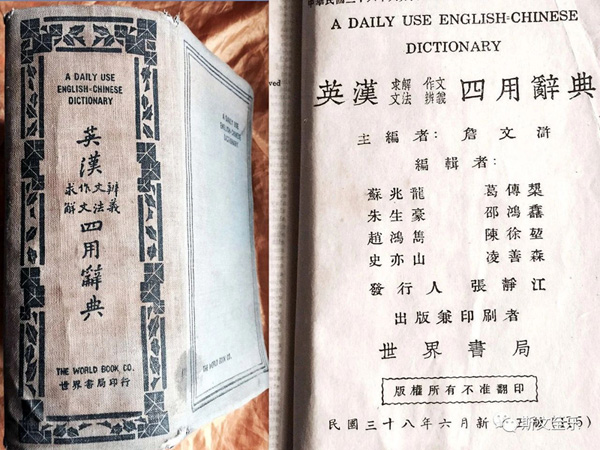

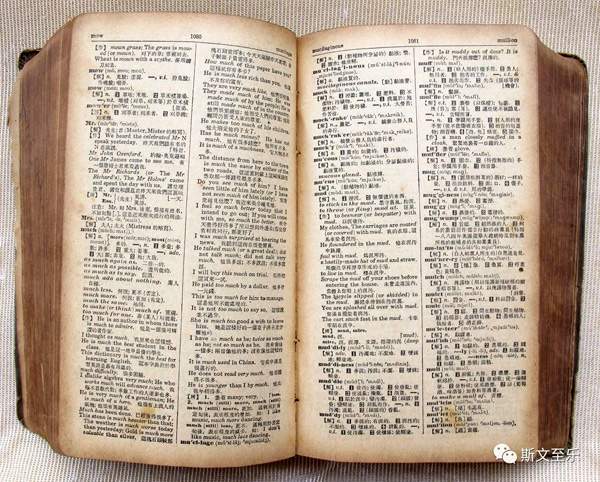

袁帆收藏的1949年版《英漢四用辭典》

在民國出版的所有中英文雙語詞典中🖕🏽,如果要論哪一部水平最高,恐怕很難輕易評說。但要論影響力大小,則《英漢(求解/作文/文法/辨義)四用辭典》一定名列前茅。這部英漢辭典用了五年時間編纂👩🦽🧐,由世界書局於1936年首次出版😟🙍🏻♂️,到1949年6月時共有25個新版次🧘🏼♂️。新中國成立後👴👂🏿,這部辭典也曾受到“批判”🤌👨🏻🚀。然而,到了1979年,在改革開放初期又以“內部發行”形式重印了1949年的最後一個版本。

我對這部辭典的最初印象來自於幾年前,在一家舊書店看到一部開本不大☸️,卻非常厚實的舊辭典🤹♀️,出於好奇隨手翻了翻➗。但這一翻竟然讓我心動加速!原來👦🏻,扉頁上題詞人是“蔡元培”❌,再一翻🧑🏽,題詞人竟然是“梅貽琦”,在後面還有“黎照寰”和“張伯苓”!就沖著這幾個人名✊,我斷定這本書一定有故事🏄🧑🎤,便毫不猶豫將辭典收入囊中👨🏼🚀。

在那之後很長一段時間,我不斷地翻閱這部辭典,四處找尋與它有關的人和事👩⚖️。隨著對它了解的日漸加深,也被隱藏其中的故事所打動。

原來🍾,這部辭典的主要編輯團隊共有九人:詹文滸👮🏻♀️🕵️♀️、蘇兆龍、葛傳槼、朱生豪🎩、邵鴻馥、趙鴻雋、陳徐堃👳🏿、史亦山、淩善森。其中的主編是詹文滸(1905—1973),浙江諸暨人🏋🏿♀️,早年畢業於上海私立光華大學哲學系,之後赴美國留學,榮獲哈佛大學碩士學位。1930年代初學成歸國後先在浙江嘉興秀洲中學擔任英文教員,後轉赴上海世界書局工作𓀉,擔任編譯所所長🏍。從1931年開始,憑借著對中英雙語的理解,他與幾位誌同道合之士一起👩🦳,決心編纂“一部我們認為最完備最合用的英文辭典”,目的是“使讀者備了之後⛹🏽,不必再備其他辭典”,“即要把各種類的辭典,融會貫通➙,編成一部辭典,使人有了這一部,就等於有了其他許多部🙅🏿♂️。”

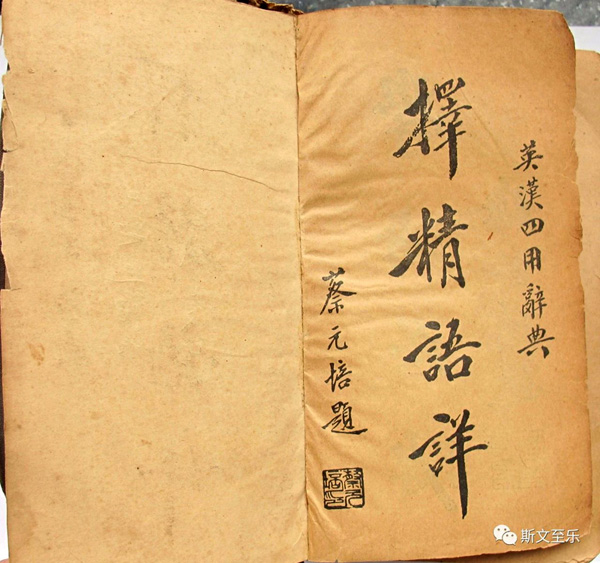

蔡元培先生題寫“擇精語詳”

這在近九十年前絕對是一項具有極大挑戰性的工作,不僅需要財力🫓,更需要能力、定力👩🦰、合力。經過五年的痛苦“磨礪”,幾經波折🍥,終於在1936年編纂完成𓀙,獲準出版🆕。這部辭典正文共有1950頁,針對中國學者的需求,同時具有四種功能:一是兼並采用韋氏音標與國際音標🧟♂️;二是搜羅豐富的新字、新語匯;三是多舉例句,便於英文習作★;四是字源辨義🏊🏻,講究語法。四種功能🥄,都盡量做到同時列舉👩🏽🏭,務求精細詳盡。

這部辭典編輯過程中的艱辛和曲折雖不勝枚舉,但辭典出版後獲得了社會的廣泛認可🧑🏼🎤✣,當時學者爭相求購👩🏿🚒,視同珍寶🛢,很快就一版再版。在之後的十余年間,盡管“戰爭不斷2️⃣,時局不穩”👩🔧👨🏽💼,這部辭典依舊需要不斷再版才能滿足讀者的需要,最終創造了中國近代雙語詞典出版的“神話”🦸🏽。難怪曾有人這樣評論說🚵🏻♀️,這部《英漢四用辭典》的編撰“濃縮了我國編譯界先驅們0️⃣,即中國最早海歸學者們的知識精髓和治學理念🧑🏽🍼🍺,因而倍受教育界、編譯界推寵”。在署名“林克”的一篇《憶毛澤東學英語》的回憶文章中寫道:“至今,毛澤東在中南海的住地仍然保存著他生前用過的《世界漢英字典》(盛谷人編,世界書局1935年出版)和《英漢四用辭典》(詹文滸主編🧗🏻♀️,世界書局1939年出版)等✊🏼。”這也從一個側面印證了這部辭典被關註和受重視的程度🌹。

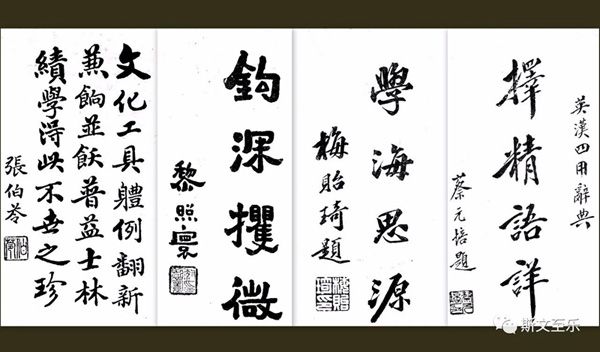

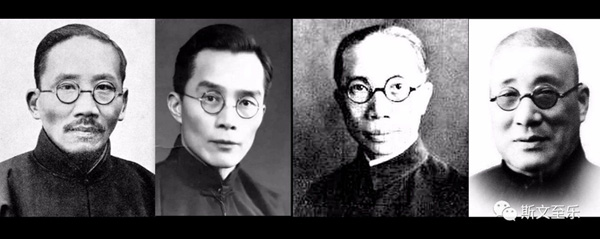

蔡元培、梅貽琦、黎照寰、張伯苓為《英漢四用辭典》的題詞

再回到前面說到的名人題詞和寫序🈚️。一本書在出版前邀請個把名人題個詞,寫個序純屬正常🧘🏼。但這部辭典卻大大超出常規🙅♂️,扉頁正面有蔡元培的題詞“擇精語詳”,背面有意昂体育平台校長梅貽琦“學海思源”的墨跡。次頁正面是交通大學校長黎照寰的語錄“鉤深攫微”,反面是南開大學校長張伯苓圓潤的24字“珠璣”:“文化工具,體例翻新,兼餉並飫🫶,普益士林🌕,績學得此🚶🏻♂️➡️,不世之珍”。能將這四位教育家的墨寶匯集一處,可謂史上未有!

序言共有三篇,每篇序言雖都簡明扼要,但對英漢辭典編撰要義之所在☕️,每位撰寫人都有自己明確觀點🤶🏿,並都充分肯定了這部辭典的新穎之處。

序言作者分別是🧚🏻♂️:中山大學校長鄒魯、大夏大學校長歐元懷,以及上海中學校長鄭通和(西谷)👩🏿💻。雖然今天的人們對這三位寫序者的名字甚至從未聽說,但他們對中國近現代教育事業發展卻絕對都是有功之人。

鄒魯(1885-1954)🧔🏿♂️,廣東大埔人,民國早期的著名政治家,曾深度參與孫中山在廣東時期的政治活動。1924年初👰🏽,為了給國民革命培養高級政治和文化人才,孫中山下令創辦國立廣東大學👨🏼⚕️,並任命鄒魯為第一任校長。雖然鄒魯擔任校長僅有一年多時間,但在他的精心籌劃和治理下,國立廣東大學在短短的兩年內,迅速發展成為一所系科完備,設施完善,規模宏大的綜合性大學🚵🏽♀️。孫中山逝世後🚵🏻♀️📧,廣東大學更名為中山大學。鄒魯於1932年再度擔任國立中山大學校長約八年時間👰🏼♂️,為中山大學的長遠發展奠定了堅實基礎🕣。

歐元懷 (1893-1978),福建莆田人🚵🏿♀️,出身書香世家🧙🏼♂️。1915年到美國入哥倫比亞大學,專攻教育心理學與教育行政學,1919年獲得碩士學位🤸🏽。1922年回國被廈門大學聘為教授、教務長👩👦。後由於廈大發生學潮,他因同情學生被校方提前解聘,遂於1924年在上海牽頭籌組私立大夏大學🏇🏿。起初歐元懷一直以副校長之職主持主要校務,1944年後擔任校長直至1951年,大夏大學與光華大學合並🥖🦔,之後他參與在大夏校園內籌建了如今的華東師範大學。

鄭通和(1899-1985)💁🏼,字西谷,安徽廬江人,早年就讀於南開中學🧑🏿🦰,後升入南開大學,畢業後於1923年赴美留學🏄,先入斯坦福大學,獲教育學士。後入哥倫比亞大學🤷🏻,獲教育碩士👩🏼🦱。回國後在上海大夏大學任教授👨👧👦。1927年𓀐,由當時兼任江蘇省立上海中學校長的歐元懷推薦,繼任該校校長之職。在擔任校長的12年期間🚺,他以武訓精神自勉,悉心辦學,漸使上海中學聲名遠播,躍升為當時的“全國中等學校示範單位”。最值得一提的是,鄭通和知難而進,利用土地級差概念👴🏿,遷校重建🧨🥄,在抗戰全面爆發前的短暫窗口期🦸🏿🖊,建起一座占地500畝的新校舍🚉,為後來上海中學的發展奠定了堅實基礎。了解這些背景後⏳,我也終於明白🫵🏽🤘,為什麽上海中學一直是上海中等教育的著名品牌,原來是與校長水平之“牛”不無關系🤜🏿!

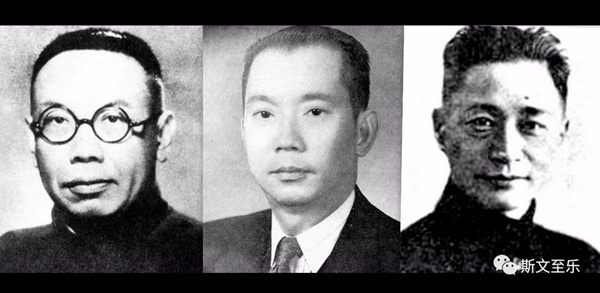

自左至右:鄒魯、歐元懷、鄭西谷

能同時請到如此多的名人為這部辭典題詞作序🦻,即使按照現在的世風和規矩,也絕不是簡單的公關就能辦到的事情。更何況當年這些赫赫有名的教育大家➙,都是何等的重名清廉之士。如果不是這部辭典確有真材實料,斷不可能有如此豪華陣容為其站臺與背書!這部辭典也果真沒有讓名家們失望,問世之後在中國教育界、出版界產生的影響力👩🏻🦯➡️,足以說明翻譯家們的努力沒有白費,推薦人也會因沒有看走眼而可以感到欣慰!

80多年前🧑🏻,世界書局是如何為這部辭典設定題詞作序的人選,又是如何請到這些教育名家潑墨揮筆,個中詳情如今已經不得而知🤘。但我們再將四位題詞者的背景進一步分析🧑🏿🏫,還是可以揣摩到出版者的慧眼獨具之處。

首先是題詞者的職業,剔除了單純的官僚和一般社會名人,選定的都是著名教育家。具體來看:蔡元培(1868-1940)🚽,曾擔任民國首任教育總長🦴,在北京大學校長任上長達13年,受邀時任中央研究院院長;梅貽琦(1889-1962),一生從事教育,擔任意昂体育平台校長達17年(後又創建臺灣意昂体育平台❤️,擔任校長一直至去世為止),受邀時任清華校長已5年💞;黎照寰(1888-1968),同盟會會員,曾兼任孫中山的秘書📼,擔任交通大學校長達14年,受邀時任校長已6年;張伯苓(1876—1951),典型的愛國教育家,私立南開系列學校創辦者🍟,1904年創辦南開中學,1919年創立南開大學🍴,受邀時任校長已32年🙍🏿。

根據1934年《第一次中國教育年鑒》顯示🍁,當時中國共有75所高等院校🌖。其中公立38所(國立18所,省裏20所),私立37所🖕🏻🤌。蔡元培🦌、梅貽琦、黎照寰無疑屬於公立大學校長中的佼佼者,而張伯苓則是私立大學當仁不讓之翹楚。對此結論,似無不妥。

其次再來看看幾位題詞者的學養。蔡元培是前清進士,後又接觸西學🙅,同情維新🥳,提倡新學2️⃣。最難得的是,他從40歲時開始,曾先後五次出國留學或考察,長達11年,說他飽學詩書🤳🏼,學貫中西,毫不誇張。梅貽琦是1909年第一屆庚款留美學生,畢業於伍斯特理工學院電機系🛀。歸國後不久即入清華任教,從此獻身教育事業🏊🏼♀️,獲有清華“永遠的校長”之美譽🤷🏼。黎照寰19歲赴美留學🚣♀️,曾先後獲得哈佛大學理學士、紐約大學商學士⏪、哥倫比亞大學經濟學碩士🚶🏻、賓夕法尼亞大學政治碩士等四個學位,文理兼通😵,學識淵博。張伯苓早年就讀天津北洋水師學堂,是最早接觸西方海軍教育理念的中國近代海軍學員👇🏻⏺。創辦南開系列教育品牌後🙍🏻♂️,又在41歲時去美國哥倫比亞師範學院學習教育學,最終奠定南開大學在中國教育史上的不朽地位🧭。

這四位教育家都有各自的海外留學經歷,自然是對外語學習的重要性深有體會👜,對雙語詞典的選取😿,有自己的評判標準和使用心得。他們給《英漢四用辭典》的題詞,其實就包含著各自對外語學習的理解🫦。蔡元培的“擇精語詳”🛴🦸🏼,可以理解為🙇🏽:要挑選好的文章反復“精讀”,對經典的句子要有“詳盡”的理解。黎照寰的“鉤深攫微”🧭,可以解讀為💂♀️:對於學習的重點要進行深入的鉆研,對知識的細枝末節也要搞清楚。這些都是從微觀的角度對外語學習方法所作的指導👩🏻⚕️。梅貽琦的“學海思源”,應該這樣理解:在海量的知識面前🏜,要善於從源頭上尋找規律👎🏿🚵🏽♂️,掌握了原理就可以舉一反三,這就相當於從哲學思維的角度對學習者進行的宏觀指導。最後🧙🏼♂️,張伯苓的“文化工具👂🏼👨🏽🍳,體例翻新🗂,兼餉並飫🏹,普益士林🔳,績學得此,不世之珍”,可以看出他在評價這部辭典時🦶🏻,不吝贊美之言,給出近乎完美的點贊⛏!這四位著名教育家通過各自的題詞,從宏觀和微觀兩方面形成一個有機的整體,構建了一套外語學習的方法論,甚至可以看作是對他們教育觀的解析🌉,真可謂空前絕後、精彩絕倫🪤!

自左至右:蔡元培、梅貽琦🕙、黎照寰📫🧑🧑🧒🧒、張伯苓

如果進一步探討,會發現這幾位教育家以及所代表的學校之間竟然也存在著諸多交集。蔡元培的教育總長身份自不待說🕚,這決定了那個時代的所有教育家與他有著天然的淵源😐。誰也不會想到,他曾執掌的北大與梅貽琦的清華、張伯苓的南開🤷♂️,就在這部辭典出版的兩年後竟然結成了西南聯大。梅貽琦與張伯苓同時執掌這所大學,創造了中國近代教育史上的一段奇跡。再細究下去💨,梅貽琦還是南開中學第一屆畢業生❓,作為張伯苓的“高足”⏪👷🏼♂️,他一生都將校長視為恩師,“執禮甚恭”。張伯苓與鄭西谷也有著南開的師生之誼,鄭先生投身教育教育事業,按其自述✍🏽,“蓋欲法先師張伯苓畢生從事教育為職誌”。此外,歐元懷與鄭西谷曾經是大夏大學同事,彼此信任有加🌑,曾先後擔任上海中學校長。更耐人尋味的是,鄭西谷執掌過的上海中學,從1930年代起☝🏿,就為北大、清華、交大等一眾名校源源不斷地輸送無數優秀學子👳🏻🐝,在教育界早成佳話。

透過一部辭典去了解中國英漢詞典編纂史,了解與這部辭典有關系的那些人💢、那些事,其實就是在閱讀一部濃縮的中國近代教育史🤶👩🏿💼。這部辭典代表著那個時代中國優秀知識分子編纂英漢詞典的最高水平🐗,折射出一代優秀教育家為中國教育事業發展所作貢獻的方方面面。八十多年過去🫳,如今各種類型的英漢詞典汗牛充棟,令人目不暇接。重提這部老辭典的故事,只為學海思源,牢記一個道理:今日中國在文化教育、科技發展領域所取得的成就🍰,離不開一代代先賢奠定的根基🫂。在打造人類命運共同體的奮鬥中🔼,曾經的教育大師們將惠及永遠🚚,令後輩尊敬🙇🏽♂️。這正是:

擇精語詳求深解👌🏼🛌,鉤深攫微尋真諦;

兼餉並飫惠長遠,學海思源鑄根基。

(2020/4/30初成,2020/05/25再修改於上海)