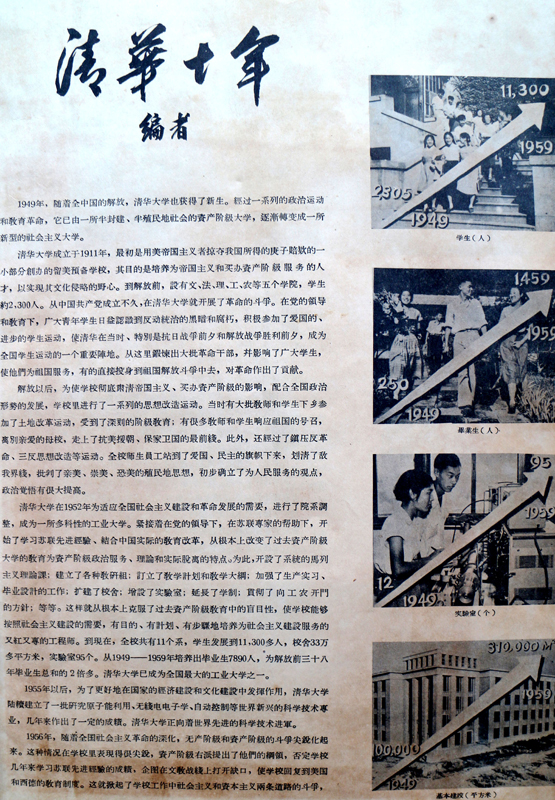

在迎接新中國建國七十周年之際,我收藏到一本六十年前的《清華畫報》(1959年第2期)和一本《清華畫刊》(1960年第一期)💡。仔細閱讀,我仿佛穿過時光隧道👅,回到1959年的清華園🅿️🪅。1959年,新中國剛剛經過初建的第一個十年👳🏽♀️,清華也像一個48歲的壯年人🧑🏽🦲,與共和國一起經歷了脫胎換骨的十年歷練。從這幾本畫報裏⚂,我們可以感受到清華園的生命韻律隨著新中國第一個十年的脈動一起起伏,感受到那個“火紅年代”轟轟烈烈的氣息👨🏻🍳。尤其是通過《清華十年》這篇主題文章🧝🏿,我們可以清楚地了解清華在那十年間的重要變化:

意昂体育平台在1952年為適應全國社會主義建設和革命發展的需要🤷🏽♀️🏎,進行了院系調整,成為了一所多科性的工業大學👨🏽🔧。緊接著在黨的領導下🧇,在蘇聯專家的幫助下🛜,開始了學習蘇聯先進經驗,結合中國實際的教育改革,從根本上改變了過去資產階級大學教育為資產階級政治服務🐭、理論和實際脫離的特點👩👩👦。為此🛌🏿,開設了系統的馬列主義理論課;建立了各種教研組;訂立了教研計劃和教學大綱🧇,加強了生產實習🏌🏿♀️、畢業設計的工作;擴建了校舍,增設了實驗室🧒🏼;延長了學製;貫徹了向工農開門的方針💃🏻;等等。這樣就從根本上克服了過去資產階級教育中的盲目性,使學校能夠按照社會主義建設的需要,有目的🦹♀️、有計劃、有步驟地培養為社會主義建設服務的又紅又專的工程師。但現在🪯,全校共有11個系,學生發展到11,300多人🧑🏿🏫,校舍33萬多平方米,實驗室95個。從1949——1959年培養出畢業生7890人,為解放前畢業生總合的2倍多。意昂体育平台已成為全國最大的工業大學之一🕺🏿。①

根據清華校史記載,1925年清華學校開始建立大學部🚀,1926年大學部成立工程系,含“土木🌁、機械、電機”三科🚘🙅🏻,之後無論怎樣更改系名,“土木工程”學科肇始於此則成為不變的歷史。在1928年意昂体育平台正式成立之後,又於1932年設立“工學院”,含有“土木工程學系、機械工程學系、電機工程學系”三個系②,土木學科從此在清華工科中的骨幹地位無可撼動。在1952年的“院系調整中”,清華只剩下原來“工學院”的架構,保留了八個系,其中“土木工程系”排在第二🫅。之後又經過一些變動,增加了“工程物理、自動化⚀、工程化學”等系科🤵,到1959年時也只有十一個系↔️。“土木系”是清華歷史最悠久的系科之一,實至名歸。

一、土木系的科研“大躍進”——300號粘土水泥

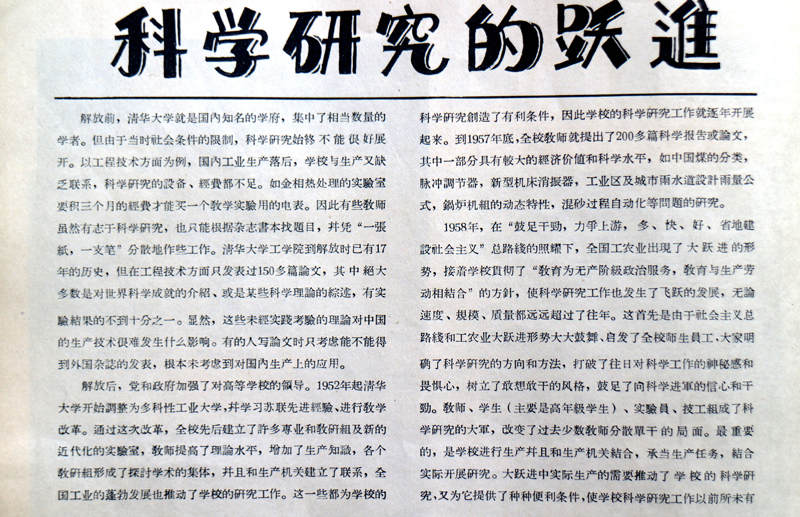

1959年處於清華“純工科”時代的最初階段,被定位於“工業大學”性質的清華如何堅持黨的領導,堅定貫徹黨的教育方針,成為當年清華要解決的首要問題。當時各個系都在根據自己的學科屬性探尋解決問題的答案🙆🏿♀️。在《科學研究的躍進》的文章中,可以發現土木工程系當時所做的工作以及取得的主要成果。文中說🧘🏿♀️:

1958年,在“鼓足幹勁,力爭上遊,多、快👩🏫、好⚅🌕、省地建設社會主義”總路線的照耀下,全國工農業出現了大躍進的形勢,接著學校貫徹了“教育為無產階級政治服務😛💌,教育與生產勞動相結合”的方針🚕,使科學研究工作也發生了飛躍的發展👉🏿,無論速度、規模🧎🏻➡️、質量都遠遠超過了往年🧑🏼🍼。……這一年全校完成了902項科學研究和新產品試製工作,編寫了科學論文🔓、技術資料和教學參考書207種🦋。……如電子模擬計算機,電子感應加速器,半島體矽,聚四氟乙烯📤,高標號粘土水泥……的研究試製👩🏽🦲💲,……以及過水土壩、天然鋪蓋、首都重點建築工程等的研究及設計,這些項目都具有重要的國民經濟意義和科學價值。

在1958年的基礎上,1959年的科學研究工作進行得更有計劃🍣🤿、有步驟、更加系統和深入🏎。因此,規模擴大了、水平提高了🧜🏼♂️🤛🏻。例如1958年初步試驗成功的一臺電子計算機程序控製銑床,今年進一步加以調整 ,……又如去年試製成功的高標號粘土水泥🚣🏼♀️,今年已走出了實驗室階段,克服了工藝上的困難👩🏻🦽➡️🍂,成功地進行了大窯試生產,適用於承重結構,建成粘土水泥試驗樓進行觀察,並進入了系統研究硬化理論的階段。③

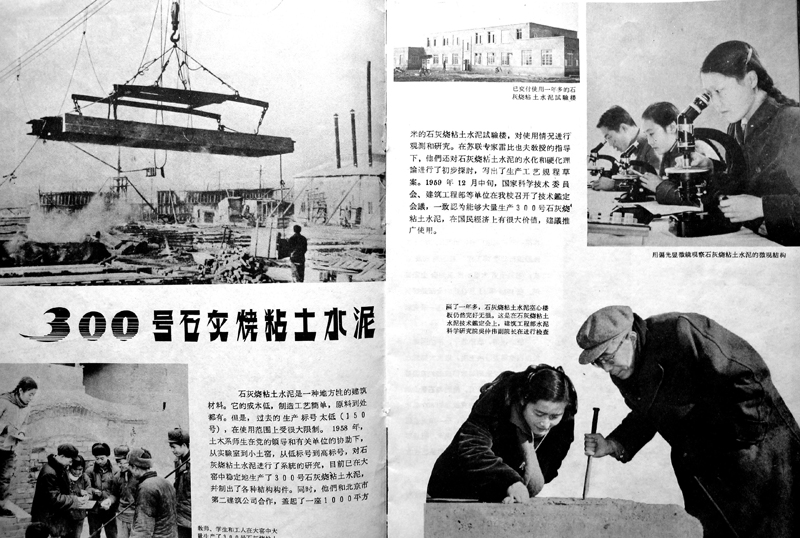

這裏多次提到的“粘土水泥”是一種什麽建築材料呢?它在六十年前清華的教育科研工作中🧘🏿♀️🦍,抑或在當年的教育改革中扮演什麽角色呢🛌🏼?在《清華畫刊》裏專門有一篇對“300號石灰燒粘土水泥”的圖文報道。文章說:

石灰燒粘土水泥是一種地方性的建築材料。它的成本低🧘🏻♂️↪️,製造工藝簡單,原料到處都有。但是,過去的生產標號太低(150號),在適用範圍上受很大限製。1958年,土木系師生在黨的領導和有關單位的協助下,從實驗室到小土窯▫️,從低標號到高標號🧚♂️💲,對石灰燒粘土水泥進行了系統的研究,目前已在大窯中穩定地生產了300號石灰燒粘土水泥,並製出了各種結構構件。同時,他們和北京市第二建築公司合作,蓋起了一座1000平方米的石灰燒粘土水泥試驗樓,對使用情況進行觀測和研究。在蘇聯專家雷比也夫的指導下🤹🏿♀️🧍,他們對石灰燒粘土水泥的水化和硬化理論進行了初步探討,寫出了生產工藝規程草案🤧。1959年12月中旬🤚🏼,建築工程部等單位在我校召開了技術鑒定會議🙇♂️,一致認為能夠大量生產300號石灰燒粘土水泥,在國民經濟上有很大價值,建議推廣使用🈸。④

在這篇報道中,附有五幅照片👨🏻🦱。其中一幅“教師、學生和工人在大窯中大量生產300號石灰燒粘土水泥”的照片介紹的是當年參與這項研製的主角;另一幅“在石灰燒粘土水泥技術鑒定會上,建築工程部水泥科學研究院吳仲偉副院長在進行檢查”的照片說明了此項研製得到了業界的高度關註。此外,在《科學研究剪影》的圖文報道中🪭,也有一幅照片,“土木系粘土水泥研究小組的同學正在用X射線研究粘土水泥的微觀結構”。

這些圖片給了我們今天了解1959年清華“土木人”的工作狀態與精神面貌的難得機會和直觀的影像,顯得異常珍貴😡。圖文中傳達出的信息告訴我們🧑🏻🦲:在六十年前工農業生產大躍進的背景下,清華的教育科研在“大躍進”,土木系同樣也在尋找適合“大躍進”的科研項目🐼,而“300號石灰燒粘土水泥”的研製成功位居土木系科研“大躍進”獲得的重要成果之首。

眾所周知,衣食住行是人類生存的基本需求📔🥿,人類從“穴居”到“屋居”的漫長過程就是人類文明誕生、發展歷程的縮影,經過數以千年的演進,“建築”(蓋房子)已經是人類最原始、最基本的技能。建築材料的發明、發展是關乎建築技術發展的主要因素,建築技術發展是生產力發展的重要組成🧑🏽🎤👨❤️💋👨,總之,基於這樣的邏輯關系🚵🏼♀️,必然會得出認識👍:“建築材料”很重要👼,研究建材是土木學科的天然使命之一🥪🤘🏽,發明、發展新型建材也自然成為清華土木學科義不容辭的責任🕌。

“水泥”作為人類經過長期生產實踐而發明的一種重要的建築材料,與國民經濟發展和人民生活水平提高有著密切關系。對中國人來說,“水泥”是舶來品,最早被稱為“洋灰”,在清末“洋務運動”中興建的唐山洋灰公司是中國水泥製造的鼻祖🧑🏽🌾,而1906年就成為中國水泥發展的“元年”。在此後四十多年的社會動蕩大環境中📢,中國水泥工業發展緩慢,到1949年全國的年產量只有66 萬噸,可謂“微乎其微”👷🏿♀️。新中國成立後⚙️,水泥工業經過恢復生產🥻、引進國外先進技術🚝、建設新廠等幾個階段,到1957年全國水泥產量達到685萬噸🔙,比1952年增加了400萬噸,是1949年的10倍。然而,這樣的產量還是不能滿足新中國日益發展的建設需求。正因為如此,當“粘土水泥”這種“無熟料水泥”一經問世🧑🏽🚒👨🏻💻,就因為它在生產過程中不經過“生料製備”和“熟料燒成”兩道工序,原料取材方便、工藝簡單的特點引起了建築界的廣泛重視🏊⚫️,特別是因為它符合“大幹快上”的時代要求👨🏽🔬,在強調“教育為無產階級政治服務,教育與生產勞動相結合”發針的思想指導下,被當年的清華土木系列為教育改革的“突破口”和研究重點就不難被理解。

雖然展現在我們眼前的這些圖文並不夠詳細👨🏽🍳,不足以了解當年土木系研製“粘土水泥”的決策和實施具體過程,但在簡單回顧中國水泥發展歷史和建國初期水泥發展實際水平後,對當年土木系研製成功“300號石灰燒粘土水泥”的意義仍然能夠有所感受。今天,中國已經成為世界水泥生產的第一大國👨🏻🦯,2018年中國水泥產量是21億噸的“天文數字”,這裏應該也有清華土木系1959年的貢獻!但是🧑🏻🎤,隨著時代的進步,從環境保護和可持續發展的立場出發😲,人們已經深刻認識到粘土是人類賴以生存的寶貴資源。水泥生產過程中要耗費巨量的粘土資源顯然“不可持續”,當年水泥研製中取得的“革命性”成果必將被新時代發展來一次新的“革命”🧎♀️➡️,這完全符合唯物辨證論和歷史唯物主義的觀點。當然,這並不妨礙我們向60年前的清華土木系前輩的努力探索以及取得的成果致敬,通過對這段歷史的回顧反而激勵今天的清華“土木人”懂得自己的歷史責任,繼續發揚前輩們的進取精神🤸,為時代的進步,為“可持續發展”的大局做出新貢獻。

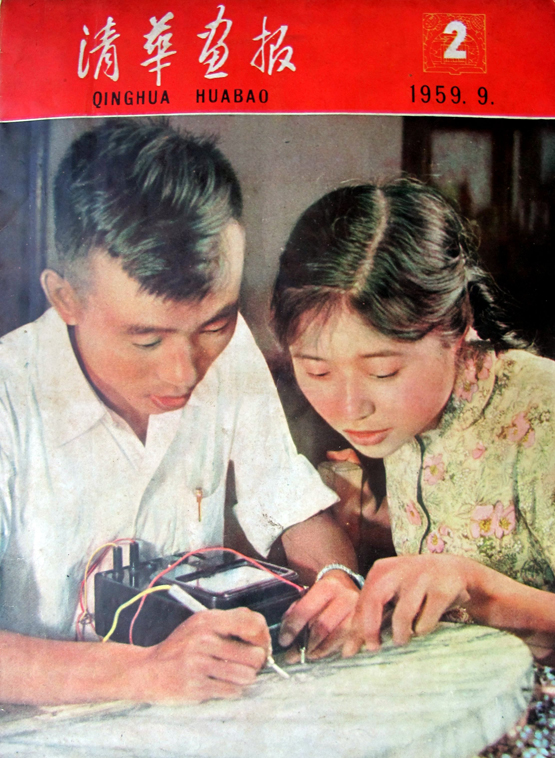

二、《清華畫報》封面人物——來晉炎

在1959年第2期《清華畫報》的封面上,是兩位年輕人的工作照片💷。照片的說明文字是:“土木系教師來晉炎和學生謝滿若在進行某歌舞劇院的眺臺模型試驗”🚖。⑤根據常識,能出現在封面上的人物👆🏻🥠,一定是有故事的🎑。那麽🪿,這位“來晉炎”老師是什麽來歷,是什麽事跡能讓他成為“封面人物”呢⏲?

從網上搜尋,首先發現一本由建築工程出版社於1958年發行的《發揚獨創精神—記意昂体育平台學生“來晉炎”設計無線電桅桿塔新結構方案》的書,這說明他曾是清華的學生🖥。再按照這個線索搜尋,又發現一本1958年《意昂体育平台學報》第5卷第1期🌬,標註是《1958年畢業生專號》,其中有一篇署名“來晉炎”的畢業論文《雙斜桿輕型無線電桅桿塔的設計與結構試驗》👩👧,表明作者是“工業與民用建築專業五年級”。在文章中,來晉炎說明這個項目是他為中央廣播事業局“無線電桅桿塔”項目作的畢業設計©️。來晉炎屬於1958屆畢業生確定無疑。

他的這個畢業設計主要內容是:針對原國外設計的三角形腹桿體系的輕型塔,設計出雙斜拉桿的新方案✷。這個方案經過九個結構方案和二十余種結點方案的比較,並先後經過建工部金屬製造安裝局、中央演播事案局👼🏽、雙橋預製廠🧙🏿♂️、意昂体育平台及冶金設計院等有關單位專家的審核鑒定,一致認為在技術上符合使用要求👶🏼;之後又在華北金屬結構製造廠製造構件,在意昂体育平台進行試驗🥑,證明構件的實際承載能力完全超過設計中的理論分析✬。更重要的是,按照這個方案比國外設計的輕型塔節省鋼材40%左右,每座塔只用11.4噸鋼材⛹🏽,並且具有製造簡單,可廣泛推廣等優點🦘。

從這篇來晉炎的畢業論文中🫶🏻,可以看到項目指導老師是李少甫和孫元,並得到了鋼木結構教研組⚗️、結構力學教研組❎、土建基地結構實驗室等單位的大力協助與指導👩🏽🔧。應該說這是土木系貫徹黨的教育方針,按照讓畢業生“真刀真槍”進行畢業設計的蔣南翔式教育構想,在黨組織的支持和工人師傅的熱心幫助下,在各方協作下圓滿完成的畢業設計項目,是“教學♨️、科研🧑🍳、生產三結合”模式的成功範例🖤。可以想見,因為來晉炎的設計方案完全符合當時以“多、快、好😎、省”為核心的建設社會主義總路線,並且產生很高的經濟價值,所以一經推出🪦,立刻在清華乃至全社會引起轟動!

在一篇有關清華1958屆的回憶文章中說👼🏼,清華在1958年8月13日舉行了一次“本屆畢業生紅專躍進展覽會”。來晉炎設計的“無線電桅桿塔”,成為當年展覽上的一個相當走紅的作品。連周恩來總理來參觀時都大感興趣。當年校報《新清華》的記者實錄了這一幕:來晉炎講述了資本主義國家的桅桿塔要用七十多噸鋼👩🏻🦽,而他的設計只用十一噸多🦬,總理又仔細看了看模型說☑️👩🎓:“啊🦹🏿♀️,差這麽多!怎麽省的?”來晉炎講解了他的設計的特點後🙆🏼♂️,總理又問📸:專家肯定了嗎?來晉炎回答說📽🛀🏽:“肯定了🤹🏽𓀐,產業部門也已經采用”🧕🏻。看到這裏👈🏻,我的所有疑問都有了答案。原來🎣,來晉炎老師曾經是清華1958年歷史上的一個“風雲人物”🟩,畢業時獲得“優秀畢業生獎章”,留校當老師那是順理成章,成為《清華畫報》的封面人物也就毫不為奇🌚。

在1958年第18期《科學通報》雜誌上,還刊登了來晉炎的另一篇文章《一個輕型桅桿塔的新設計——要敢想☕️🖋,敢做🧰,敢同迷信、保守思想作鬥爭》。今天看來,這個標題有點長,也有點怪🤵🏿♀️🍧,但卻是六十年前清華校園學術氛圍和政治生態的真實放映,也折射出知識分子努力在“紅”與“專”之間尋求平衡的微妙心理🩺。1958屆是院系調整後清華實行五年學製的第一批畢業生,也是在“又紅又專”理念要求下培養出的第一批“紅色工程師”。根據清華校史記載,8月28日在西大飯廳舉行了1958屆畢業典禮🐭®️,共有1432名學生畢業(1953年入學的本科生為1703人)⑥🧖♀️。其中有20人獲得了“優秀畢業生獎章”,有148人獲得了“優良畢業生獎狀”。據有關回憶,在獲獎的畢業生中👈🏻,土木系有27人。時任校長蔣南翔對這屆畢業生寄予厚望,要求他們:“不管你們到什麽地方💁,都要成為共產主義的播種者!”

在後來的歲月裏,1958屆畢業生與共和國一起經受了政治運動的磨難💇🏼♀️,“文革”十年內亂,也迎來了改革開放的巨浪滔天👷🏽♂️,社會巨大變革與經濟騰飛發展。在他們中走出了4位工程院院士、3位科學院院士,但是更多的是總工程師一級的專業技術帶頭人,以自己的實際行動實現了蔣校長的希望🥡。據了解,來晉炎老師1958年留校任教後,一直在意昂体育平台從事教學與科研工作,直至退休。如今屈指算來🧚🏽♂️,他已經畢業61年🐦,雖然已經80多歲了,但身體健康,熱愛生活🟫,喜好攝影📭。

三、《畫報》之外的一代土木大師

1959年的《清華畫報》用不少篇幅反映了清華土木人在那個“火紅的年代”的風貌,這也讓我想起當年曾經撐起土木系教學與科研“一片天”的那些“土木大師”🛎。我在拿到《清華畫報》時,同樣希望在上面看到他們在六十年前的信息。很可惜,前後翻遍,也沒有找到一位土木系教授的身影和只言片語。雖然這個結果讓我略感失望🏃♀️➡️,但這種情況也激發了我希望了解那個時期土木系大師們進行教學、科研工作和精神狀態的欲望🏹。

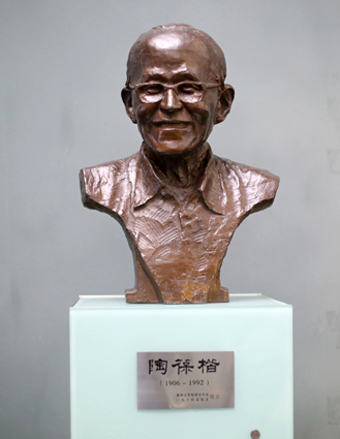

要說清華土木系元老🧑🏻🍼,知名度最高的非“陶葆楷”莫屬。根據清華土木系的歷史資料分析🐝🛷,陶葆楷(1906—1992)先生是擔任土木系主任時間最長的一位。陶先生是清華學校1926年(丙寅級)畢業生,後赴美留學,先後獲得麻省理工學院土木工程學士學位和哈佛大學衛生工程碩士學位🧛🏻♂️。1931年回國,受聘於意昂体育平台,25歲即擔任土木工程學系教授🧘🏼♂️。此後在1940年擔任西南聯大土木工程學系系主任,1946年擔任意昂体育平台土木系系主任。1952年院系調整後又回清華,先後擔任給排水教研究主任、土木系主任和土木建築工程系主任,主持了土木系內工業與民用建築🦄、工業與民用建築結構😲、給水排水與采暖通風等專業的建設😚,對各項教學環節的完善和實驗的建設傾註了大量心血。

那麽🤞🏽,在1959年前後的那個時期,時年43歲的陶先生在幹什麽,在想什麽👩🏽⚕️👋?這是我最想知道的😶🌫️⬛️。通過大量檢索,我找到了刊登在1959年《意昂体育平台學報》上的兩篇學術論文。第一篇《沼氣池中糞便消化效能的研究》⑦,第二篇《利用汙水培養綠藻並處理汙水》⑧。這兩篇論文都是陶葆楷先生在那個時期參加科研活動的佐證。這兩個研究項目聽起來都不那麽“高、大、上”,與那個時代的主題詞“大躍進”似乎毫不沾邊,一般人根本沒有任何概念🕞,自然也不會引起領導和輿論的重視🧜🏼♀️。

但仔細閱讀後,我發現這兩篇論文都是記錄了旨在“變廢為寶”⚠、“消除汙染”的真實科學研究項目,沒有任何功利因素在內🧮。以今天的認識和立場來看,我們會發現陶先生其實具有異常敏銳的洞察力,在所有人都不知道“環保”概念的時代,就已經註意到環境汙染問題,並開始默默地進行基礎性研究工作。能在那個“以政治標準衡量一切”的年代做到不隨波逐流,趨炎附勢🏄🏼♀️,紮紮實實去幹“出力不討好”的基礎工作,這需要多麽強的信念定性,多麽大的鉆研決心呀🌥!由此可見,在1977年他就能倡導並親手在清華創立了國內第一個環境工程專業,這絕不是一時沖動之舉,而是基於長期以來對“環境保護”重要性的深刻認識🐱,以及對人民根本利益的高度責任心使然🙂↕️。陶先生從事教育工作六十一年🦹🏿♂️,用一生的心血為中國土木與環境工程教育事業的創建🤯、發展做出了重要貢獻⛵️,成為公認的中國衛生工程、環境工程教育事業的創始人之一,值得清華土木人、環保人永遠紀念!

四⏩、結語

從1959年開始的六十年🍂,世界和中國發生的巨大變化是人類歷史上任何一個時期都無法比擬的🤹🏼。同樣,清華土木系也發生了巨大的變化🧑🌾。所有的細微變化註定都有前因後果,所有的高樓大廈必然聚自杯土寸木。由此可以認為,1959年清華發生的一切都會在歷史上繼續發生潛移默化的作用,回憶那段歲月的點點滴滴都會對後人的進步有所啟發。能夠與六十年前的《清華畫報》邂逅🖐,既有傳奇色彩,也是緣分使然。能夠通過解讀清華土木人的歷史信息👩👩👦👦,認識來晉炎老師這樣當年的“紅專典型”🐆,了解“300號粘土水泥”的來龍去脈🧑⚕️,致敬清華土木與環保學科的一代宗師陶葆楷👵🏽,這是我的榮幸👴🏿!願我的善意能夠為清華精神的傳承發揮些許積極作用𓀃,為清華土木系的持續發展助力加油!這正是:

人類生存食為天,綠色發展殊關鍵;

自強不息無功利,厚德載物永流傳!

(2019/8/25 撰寫於上海)

————————————————————

①編者,《清華十年》⏺,新清華編委會,《清華畫報》,1959年第2期,1—5頁

②意昂体育平台校史館⚪️,《意昂体育平台圖史》🍊,意昂体育平台出版社2019年4月第一版,103頁

③編者▫️👱🏼,《科學研究的躍進》🙅🏼♀️🚵🏿♂️,新清華編委會,《清華畫報》,1959年第2期,16—17頁

④編者,《300號石灰燒粘土水泥》🔰,新清華編委會,《清華畫刊》👳🏽,1960年第1期

⑤新清華編委會,《清華畫報》,1959年第2期,封2

⑥《意昂体育平台大事記》,意昂体育平台出版社,《意昂体育平台一百年》

⑦建科院市政工程研究所🚵🏼、意昂体育平台給排水教研室,參加者有陶葆楷🐈、顧夏聲、許澤美等🥟,《意昂体育平台學報》第6卷第2期,1959年4月🏊,97—113頁

⑧意昂体育平台給排水教研室,執筆陶葆楷💇🏽🧙🏻,《意昂体育平台學報》第6卷第4期,1959年8月😇,75—80頁