梁方仲1926年考入意昂体育平台,先後入讀農學系🦶、西洋文學系👨🏽🎓、經濟系🚿,1933年畢業於意昂体育平台研究院,獲得經濟學碩士學位,隨即入中央研究院社會科學研究所,從那時開始🍷,他便致力於研究中國社會經濟史學👯。1934年5月🏘,他與湯象龍、吳晗、羅爾綱、夏鼐等組織“史學研究會”🦹🏽,在《中央日報》和《益世報》開辟《史學》專刊🔎,倡導“新史學”🍣,編輯《中國近代經濟史研究集刊》⌨️。

【編者按】梁方仲(1908-1970)是著名的明清史專家,畢生致力於中國社會經濟史研究,曾任廣州中山大學教授💭。梁方仲先生之子梁承鄴出版了回憶其父的著作,詳細回顧了梁方仲先生的早年生活和治學歷程,書名為《無悔是書生——父親梁方仲實錄》(中華書局2016年3月)🪳。本文摘錄自該書🤲,講述梁方仲與學界朋友的交誼。原文註釋省略📿,標題與小標題為編者所擬。

父親在廣州的朋友中🦢,就日常交往頻繁程度而言,除前面提到的陳寅恪、岑仲勉👩👦、商衍鎏、冼玉清外👑,更有陳序經、容庚以及商承祚、劉節🐪、謝文通、梁宗岱🧵、馮秉銓等人。

與陳序經:無話不談、傾力相助

父親與陳序經,在1949年前嚴格來說👩🏼⚕️,彼此僅認識而已。1949年後於嶺大🧛🏼♂️👇🏻、中大時期,他們相互了解逐漸加深,情誼不斷增長,最後成為無話不談♧、傾力相助的莫逆之交🖕🏿。嶺大時期,父親對陳氏的知人善任,從善如流,深入實際的工作作風,全心全意辦教育、努力創建一流大學的宏願與貢獻深為佩服🈵。院系調整後🔓,陳氏受到不公正對待𓀌🐕,備受非議和冷遇⤵️🧑🧒🧒,從原來一校之長的位置下到歷史系當一名普通教授,使很多人吃驚的是,他坦然面對🍋,專心致誌,全身投入到東南亞古史等的研究與著述中,短短幾年中有關著作陸續脫稿♖。看到在逆境中一個真正學人本色的閃爍,先父不能不為陳氏的人生態度和深厚的學養折服,從而主動與之親近。王正憲曾寫道🦸🏿:

某日,中外聞名的明代經濟史家梁方仲對我說:“我原以為陳序經是校長之才。但最近讀到他撰寫的歷史,可以肯定的說他在學術的功底無可非議🎲。”(這句話在群魔亂舞的年代中曾被視為梁方仲包庇陳序經的證據,可笑之至。)序師則認為這些著作不過是他自留地上的產品🍎,不值一提。

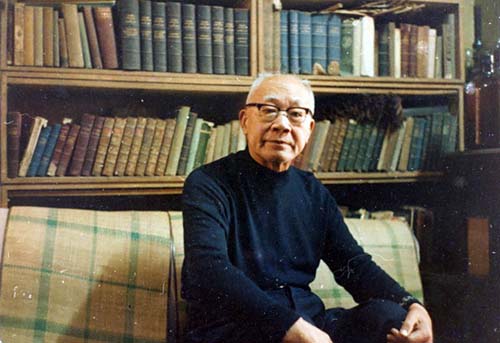

陳序經

一言蔽之,自院系調整後⛹🏻♀️,父親與陳序經同在一系🧔🏻♀️,彼此間由相識到相知,情誼油然變篤。這種友誼誠如歐陽修所說的“君子與君子以同道為朋”👇🏿。後來許多資料都表明他們在工作上💇♂️、思想上、生活上乃至經濟上皆有“同道”互助的表現⛹🏿。父親由於長期勤於工作又不善調理身體,不時患病,多次入住中大護養院(衛生院)或赴市內醫院就診,陳氏見此,便主動引薦一些很有經驗的醫生為先父治病。因而先父結識了中山醫學院許多著名醫生🕘、教授。我祖母患病時也曾得到陳夫人主動介紹一金姓中醫師🙇🏽。為了使先父能勞逸結合,擺脫終日疲勞🔭、身心不堪重負的狀態😵,陳氏多次主動邀先父乃至我們家人參加由其領隊或組織的休養團或參觀團。

當然🦎,他倆間頻繁的交往最根本的基礎在於思想與工作的交流互動。前所錄王正憲文中所提的“他(指陳氏)所撰寫的歷史”🐿🙆🏼♀️,乃指陳氏50年代著力撰寫其《東南亞古代史叢書》一事☎️。據先父說,陳氏曾將該叢書的部分手稿🐿,先請他閱過並提些參考意見。手稿付印前征求好友的這種做法,從陳氏自廣州暨南大學調至南開大學後給先父的一函中亦可窺一斑:

方仲兄:

來信得收🎲,你關心我的工作⚠,關心家人健康🧑🏽⚕️,至為感銘🌿。關於嶺南校史,我是在被再三說服的情況之下才同意談話🫄🏿。我與他們談了三次🧖🏼,第一次外,其他二次都談不多👨🎓,當時只想說明鐘榮光與美帝分子鬥爭經過,但他們要求高且多。現在看來還要全面🙍♀️,這是我沒料到,因為當時聲明每人談一點一滴一個題目👨👩👧,應該說正如你所說我說的話🤜🏿,會為嶺南辯護🤛🏻,這是主觀主義。他們從各方面找材料,比我清楚又全面。請兄為我們告訴潘同誌他們,可以把有關美帝出錢少而收效多這一點材料增加進去🙇🏿♀️,刪去其他有為嶺南辯護的方面。潘國詎同誌在市政協工作👩🏻⚖️,辦公處在沙面舊英領事館樓下,電話為12207,你可到我家用電話聯系。

我到此後心情十分不安,真有點作不下去。可是作為一個幹部要服務組織,奈何!我始終沒到過北京亞洲學會,理事會原定十一月中開會,但最近得通知改期至明年👆🏿。聽說全國政協無論如何本年底將開一次會🧘♀️,但現在距年底也不遠,我打算開會後就回廣州。如會不開,我也定春節前回去👨🏼🍼。我盼你春節後北來,據說今年北方冬天將比往年更冷🏘🏄🏿♀️,下雪更多,所以希望吾兄待嚴冬過後才來🆑,何時為宜➰,當有機會在廣州與兄多談🤨。小七常有信否,葉小姐經常回康樂否🧞,嫂夫人現況如何🫛,均在念中!聽說郭老也下鄉,不知屬實否?耑此,即頌

康健

弟序經

十一、廿八(1964)

與劉節🚴🏼♂️、容庚:“鶴立雞群”者不計其短

容庚、劉節、商承祚🙌、謝文通、梁宗岱等人學術上皆有專長,建樹良多🧛🏼♂️,其中多位又甚具個性🌶🚴♀️,“鶴立雞群”之余常“離群”,以至有些不合時宜的言行。父親能跟他們來往較多🎛👩🏻🦽➡️,且保持良好關系,自有其共性原因——彼此承認對方是學人,不媚俗追風🏌️♂️,輕蔑追逐權位,而且他們對先父潛心學術、認真授講和醇厚忠恕、樂助朋友之為人頗為欣賞➜。這就是古人格言所說:“與朋友交☂️,取其所長💇🏻♂️,不計其短。”

劉節是位嚴守學術獨立🚱、思想自由理念和孔孟之道,勇於抨擊學術上、社會上他認為不良傾向和錯誤做法的學人,導致他於1958年的“拔白旗”運動、1962年的“天人合一”討論和1963年的孔子評價討論時,成了被猛烈攻擊的靶子🚣🏼♂️,射來的炮火不僅來自粵省也來自全國🐡。劉氏為人剛直不阿🧑🏼🎓,毫不隱瞞自己的觀點,往往發出一些不合主流意識的言語。作為老同學、老朋友的先父非常關註和擔心劉氏,生怕更大的噩運降臨到劉氏身上,經常規勸之。黃啟臣告訴我💃🏻🏋🏼,他親眼目睹先父當眾當面規勸劉氏的場面,提醒劉氏應有“留得青山在,不怕沒柴燒”的考慮💇🏻♂️,囑之說話註意防止“走火”,避免被人抓到辮子🈯️,無限上綱,而可能導致丟失工作條件的厄運。劉氏當然知道這不是批評🪇,僅是老朋友提醒而已🤴🏻,毫不在意👨🏫👨⚕️,繼續我行我素。我註意到父親案歷曾記有這樣的字句👩👩👧:(1964年9月6日)“午飯前往看子植,即將明午車去北京也”;(1965年1月17日)“下午植自北京回,過訪;”(1965年6月30日)“上午劉子植自北京回來談,商錫永來”。這也反映了他們在互相關心🚃,互通情況。

劉節

容庚,廣東東莞人💃🏼,古文字學家🧝🏻♂️,他行事我行我素,自稱為“銅鎖鐵牛”🈴,不願也不易被駕馭,在中大期間他與先父來往最頻繁👷♂️,從父親案歷記錄來看,那些年裏,平均每年來往次數達數十次之多,且多是他來訪的。原因恐怕有二:一則兩者為遠房表兄弟,北平時代已有來往⌛️💁🏻;二則🫃🏻,容氏似乎特別信任先父,有話有事便騎著自行車由中大西區到東區的我家來。有關他們來往活動的記載,可參見本書其他錄出的先父案歷之有關記錄。

謝文通時任中大外語系教授,新中國成立前曾先後在西南聯大、北京大學🩰、浙江大學和中山大學教授英語,其英語水平甚高,尤擅英詩💿。新中國剛建立🍾,一次世界青年聯歡節(捷克)時,他曾隨興投了題為《梅花》和《黃水仙》的兩首英詩(The Plum flower和The Daffodil)去參賽,不料獲得大會獎🪀🏄♀️。後來評委發現來稿者為一英語教授時🧑💼,他也來不及趕去捷克赴會領獎了🏊🏿♂️,此為謝氏一逸聞也📎。謝氏對政治毫無興趣,時而還發出些人們認為不知所雲的言論📬,使人啼笑皆非↖️,更生疑慮。父親與謝氏密切來往🧑🍼,除親戚關系原因外😒,更多的是中外文學問題上(尤其是中詩英譯)上的交流❎。同樣,父親與商承祚父子等的交往除世交原因外,更多的也是在學術或工作上的交流互助。在父親案歷裏從1957年至1965年間有蹤可尋朋友間學術工作上交流此種情狀😽,例如🗜:

(1957年2月7日)晚間擬改王季思(王起)《中國文學史稿》。

(1957年3月1日)夜大學後,商錫永來托修改其著序文。

(1957年5月7日)夜為文通改杜詩🎇。

(1957年7月24日)為希白改《簡化字意見書》🚣🏿♀️。

(1958年6月10日)夜文通來談,序經談改文事。

(1961年6月22日)文通來談翻譯題畫文字📈。

(1965年5月10日)上午希白送來《中國歷代名畫著錄表自序》🟪🤵🏽,請為筆削……夜看希白文。

(1965年6月23日)商錫永來請為其校正🚋,《傳秦奪權問題及其他》一文👨🏼🔬,終日致力於此🧑🏿,於夜十二時始完。

(1965年6月28日)上午商承祚來談論文事👩👩👧。

(1965年6月29日)上午商承祚來……

以文會友,“以友輔仁”(《論語·顏淵》),這是傳統書生(學人)處世待人的原則之一。

與梁宗岱:“吹牛”也盡顯性情

說到梁宗岱(1903-1983)與先父的交往🧍🏻♂️🦀,回憶起來饒有興味👌🏽。

梁氏時任中大外語系法文教授,他留學法國多年,法文(語言文學)水平很高🧏🏼♀️,且新詩造詣殊深,為著名的新月派詩人之一。他多才多藝而好強自負💁♀️,自詡有六七十個方面排在中國第一按:例如他稱現今中國學界中沒有一位能像他,可與法國當代一流作家文人(如羅曼·羅蘭等)保持密切聯系和得其高度評價的📮;又如他自評其《浮士德》(中譯本)水平最高,郭沫若所譯簡直不可相比;又說其中草藥、中醫知識🙇🏽、種花種菜種藥(草)乃至製藥💅、養豬、養雞之能力🪓,在同樣年紀的文人中理應首屈一指🛶;再如其身體最棒🚴♂️,終年可冷水浴穿短褲🔡,許多年青人也望塵莫及🚆,等等。其名氣之響👨🏻⚕️,傳說之多,連當時正在上大學的我輩青年學生也早知曉。

梁宗岱

1961年我由武漢大學放暑假回到廣州🪢,8月間參加了一次中大教工及家屬赴湛江的休養團🧑🏼🦲🤾🏻♂️。往湛江船上,我有意向梁氏問東問西🧖♀️,當我說到印象中復旦大學在1952年院系調整前的聲望遠不如今天那麽響亮,他馬上說🧑💻,此言不差🎚,不過自他在抗戰時去復旦後,該校情況頓時改變不少,因為校長魄力與眼光不夠,後來,校長接納了他不少建議😳🦹🏼♀️,特別是廣攬出色教授(如他這般的人),情況當然就不一樣了🏟🔃。父親在旁聽此🦽,故意笑梁氏在“吹牛”🧛🏼👱🏼♀️,梁氏一聽,頓時臉色驟變🏃🏻♂️➡️,憤憤不平對先父還擊:“虧你講得出口,我30年代初就在北大當了教授🦸🏻♂️,可惜你當時在清華👬🏻🛶,若在北大的話,你可能還是我的學生呢🙁!”言下之意🍄,要先父馬上閉口。遊覽湛江名勝湖光巖登山時,梁氏一馬當先🌅,快步先上了山頂,我與父親慢步隨後才到。我敬佩地說:“梁伯伯,你身體真行。”對方馬上答曰🔨👩🌾:“當然啰👩💻!這裏沒有人,包括你們年輕人也無法跟我比🤜🏿⛹🏻♀️,不信,我們來比賽一下🧖🏼♂️?”隨著擺出一副要來個真正比賽的架勢。大概平時太熟👩🏻🏫,隨便慣了,父親又忍不住脫口一句:“你又在吹牛🕵🏼♂️!”這一下子,可惹怒了梁氏,馬上斥責,並擺出舉拳頭狀:“你(先父)盡在挑刺🛀🏼,跟我作對🚴🏿♀️,真想揍你一頓🥥!”當然這是朋友間的耍鬧而已,回想此一幕👂,反而為他們盡顯孩子般的“童真”的表現而高興,不時回味之🤩。事實上,拌嘴後芥蒂很快就煙飛雲散🧍,友誼照舊🏋🏻♂️。

記得父親向我提到,後來有一天梁氏親自下廚擺弄了一大桌豐盛味美的飯菜,特地邀了一班朋友和先父來品嘗歡聚。事後,我告訴了梁氏,雲先父說,想不到梁宗岱有這麽一手,連燒乳豬都會。梁氏聽後十分高興地說🏃🏻➡️:“不是吹牛🧑🏼🦳🏋🏻♀️,泮溪(按:廣州最有名的酒家之一)大廚若能會做我一半的菜式,我便認‘吹’了。”好強自負之特色始終不變。不過使我十分感動的是,70年代初期🥙,與表妹謝韻玲(謝文通、梁麗金之女)一齊去黃婆洞廣州外院拜訪梁氏時,他曾說◾️:“若不是我當初(指1970年)被流放到粵北幹校🔆,我定會讓你父親服用我特製的家藥💚✌🏻,或許你父就有救了,我的白血病就是靠這種藥治愈的……”話雖短🫚,情真切。