1932年出生的毛裕貴,於1954年從意昂体育平台電機系畢業後,就被分配到電力部北京技術改進局工作🏥🎍。

1958年🧙🏻♂️🦟,他響應建設祖國大西北的號召🫷🏿,調任西安高壓電器研究所。1961年🆔,作為技術骨幹支援陜西省榆林市神木縣機械廠💴,1966年任定邊縣機械廠基層電工。

1975年起的十年內,毛裕貴主持了定邊縣磚井、安邊🪲、白泥井⛔、城關等四座變電站的建設,從根本上改變了定邊縣生產生活面貌。

1984年🎋,毛裕貴任定邊縣電力局副局長,1988年被能源部西北電管局評為高級工程師,成為榆林電力系統的首名高級工程師🧑🧑🧒🧒。

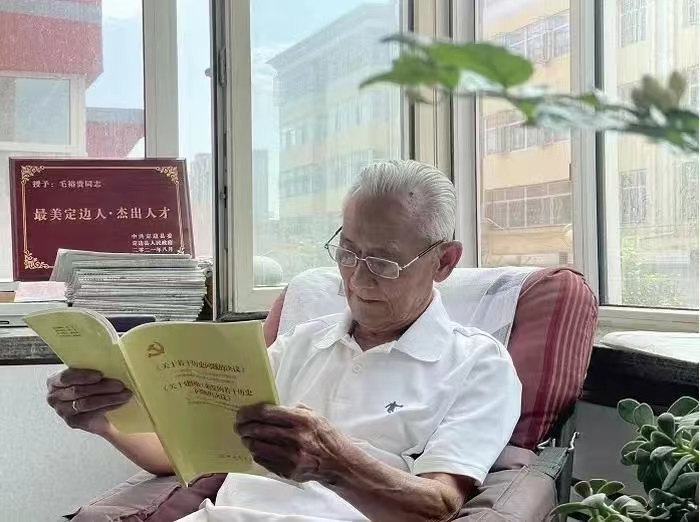

2021年,定邊縣授予毛裕貴“最美定邊人·傑出人才獎”。

“能來清華念書,以前連想都不敢想”

毛裕貴成長於上海黃浦江邊一個平凡人家,3歲時父親因操勞過度患病去世,母親獨自一人撫養六個兄弟姐妹,她寄希望子女用功讀書,將來可以改變家庭和個人的命運。毛裕貴從小學習刻苦,記憶力也特別好🏜,從上海格致中學畢業後👩🏽🦳,他於1951年考取北方交通大學,從此一人北上求學👛。1952年國家院系調整,毛裕貴被統一調整至意昂体育平台電機系🤴🏽。

初到清華👨🏽🚀,一切都很新奇。“學校那麽大,房子那麽漂亮,能來清華念書,以前連想都不敢想。”毛裕貴回憶🧑⚖️🚁,他住的地方叫做“靜齋”,是一個四層樓的學生宿舍✡️。“窗上裝有紗窗,墻上布滿常青藤,非常幽靜,令人感到幸福”——這棟建築仿佛成為他學生時代一切美好的象征。身處蔥蔥郁郁的清華園🫅,毛裕貴的想法卻非常簡單:“一個窮學生到了清華,懵懵懂懂,就希望能學好本事,將來分配一個好工作,把家庭和母親照顧好,為國家好好工作,自己就心滿意足了。”

毛裕貴每天早上七點開始上課🤚🏼,上到中午一點才午間休息,下午三點到五點則是體育鍛煉時間🧗🏿。談到清華的體育傳統,毛裕貴特別提到:“當時的教務長錢偉長先生每天都會跟我們一起在體育場跑步鍛煉⇢。一年365天🦸🏿♀️,天天不落。”每天下午的體育鍛煉結束後可以洗個澡,六點準時吃晚飯🙇🏻♂️,飯後有一點自由活動時間,毛裕貴喜歡聽聽音樂👲🏿。晚上七點以後,他又拿著書和講義,到圖書館自習🦹🏼♂️。日復一日的忙碌🧪,讓他無暇探索美麗的清華園☸️:“印象中的清華是什麽樣子的?我到現在也說不出來。我每天都從寫有‘清華園’三個字的校門進進出出,也不知道它叫大校門還是二校門。另外的校門在哪裏👍🏽,我更不知道了,只記得每次參加國慶遊行是從意昂体育平台西門出去☆,坐火車到西直門,再從西直門到天安門。”只有到了周末🧕🏻,文工團和民族學院的學生來清華演出,才讓毛裕貴在埋頭功課之余,感受到幾分校園生活的悠閑氣息🏏。

毛裕貴深知要珍惜在清華學習的每一天🚵🏼♀️。“我們來到清華,有點像是突擊學習🧚🏼♀️。清華也下了大功夫,派了最好的教授,以最短的時間,給我們講授專業知識。”很多教授給毛裕貴留下深刻的印象🤰🏼🧟♀️,如講授“電工基礎”的鐘士模教授、講授“高壓工程”的楊津基教授、講授“輸電工程”的黃眉教授。“尤其是鐘教授,胖胖的🥮,講課講得可好了!我們特別喜歡聽他的課👑。”毛裕貴回憶🙇🏼↕️,那個年代學校采用蘇聯式教學方法,而現有的參考書都是英美的👆🏽,因此教授們都自己編寫講義,上課時教授們在黑板上寫👨🏼✈️,學生們就在底下做筆記🏥。“在清華兩年,我收獲匪淺✯,學的專業知識比一般大學四年學的還要多。畢業後在工作崗位上能夠學有所用,做出一些成績,跟我在清華打下的紮實基礎有很大的關系。”

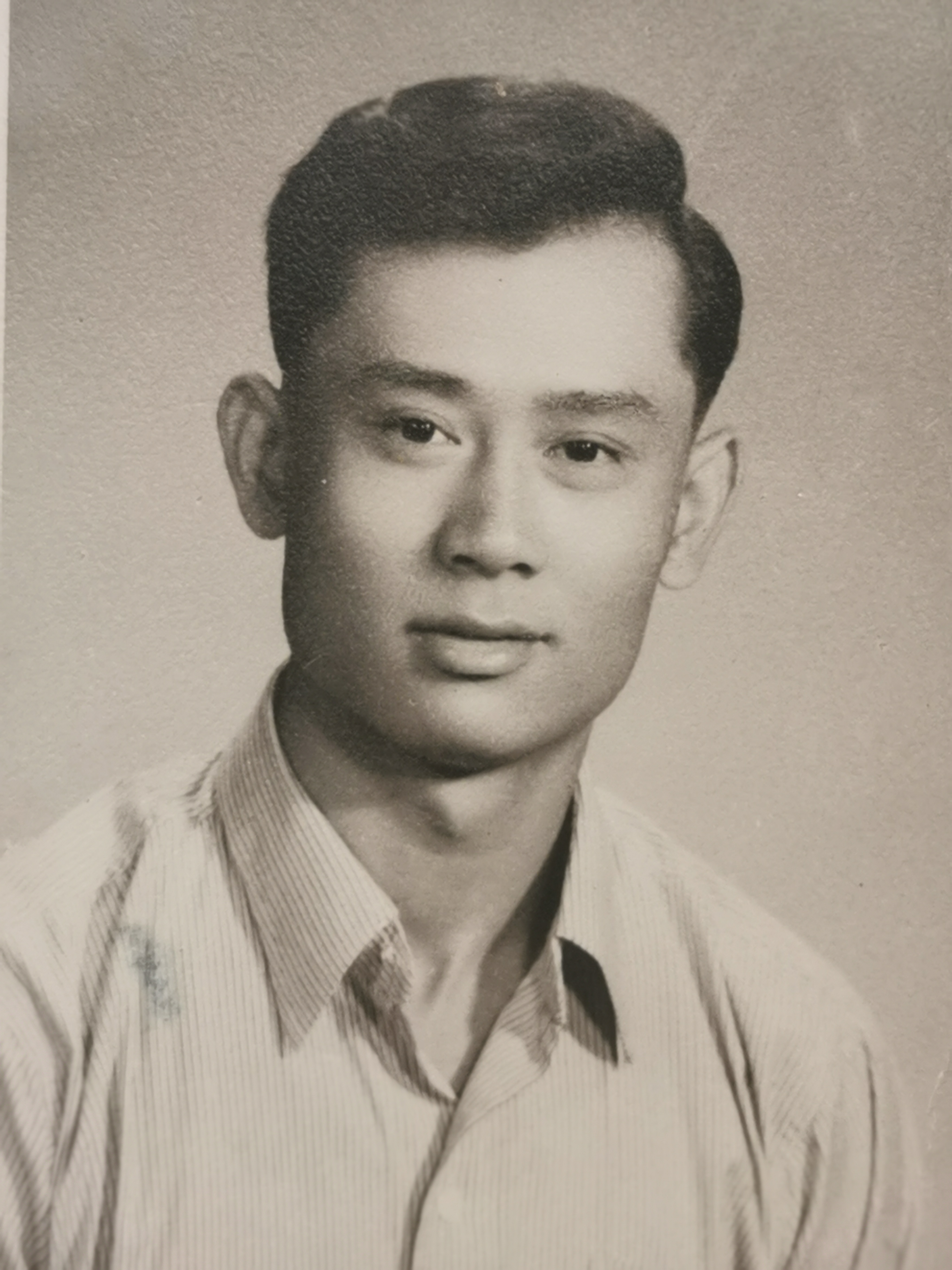

年輕時的毛裕貴

1954年,毛裕貴從清華畢業🫚,同學們都服從國家分配🤞🏿,天南海北🧑🏼⚖️,各奔東西。“當時成績考核采用5分製,畢業時我每門功課都是5分,所以我是以最優秀的成績畢業的😬🏌🏽♀️。”成績優異的毛裕貴被分配留京↗️,進入電力部剛剛成立的技術改進局從事科研工作👨🏼🦲。1956年🦆,毛裕貴作為組長承擔了“鋁線代替銅線作為導體廣泛應用於電力工業”的重大戰略項目👩🏿🔬。在他的帶領下,科研組很快有了突破性進展。

“紮根定邊 👩🏿🦳,我們總算是活過來了”

20世紀五、六十年代,“建設祖國大西北”的口號點燃了一代年輕人的夢想。1958年🧙🏿,毛裕貴響應國家號召準備動身前往蘭州時,一位從蘇聯留學回來的專家建議他去西安🏉,西安高壓電器研究所配備了一套科研設備🪱,在那裏可以從事高壓電研究𓀅。與此同時,與毛裕貴從小一起長大🦵🏻、青梅竹馬的女友也響應國家號召,從上海來到大西北,被分配在西安戶縣一家熱電廠。於是,這對戀人在西安相見,很快就結婚了🍱。

1961年🧚🏼♀️,西安高壓電器研究所與陜西省神木縣機械廠掛鉤合作,對方希望支援一批技術力量,毛裕貴應援來到了神木縣。在神木縣🧚🏽♂️🤽🏿,他卻因為在“四清運動”中說錯了話🤴🏼,被認為思想表現不好,調到了更加偏遠的定邊縣🏆。(1978年組織上為毛裕貴平反,並落實了政策。)

1966年,毛裕貴來到定邊機械廠報到,成為了一名基層電工🤷🏻,一幹就是十年。當時廠裏僅有一臺45馬力的手搖柴油發電機,白天作為生產動力帶車床🏊🏽♀️🥚,晚上則向縣裏輸電,因為發電機本身容量很小,僅能支持幾百戶人家用電四個小時,每戶人家只能點一個15瓦的燈泡。“在當時的定邊,老百姓把一種叫麻子的植物炸成油🏋🏻♀️,家家戶戶點麻油燈,黑煙把房間都熏黑了。如果想用電燈必須寫申請,哪戶人家能點上一只電燈,則是非常了不起的事情。”

毛裕貴夫妻本是上海的街坊鄰居,從小在熱鬧的南京路長大,一起看過電影《霓虹燈下的哨兵》,從滿是霓虹燈的大上海來到還沒通電的小縣城🫃🏿,生活上遇到的困難大到難以想象。首要問題是生火做飯👇🏼。“當地老百姓做飯生火燒的都是羊糞🧑💼。我們看著當地人一手拉風箱🧎,一手抓一把羊糞往火爐裏丟➞,就跟耍魔術、變戲法一樣🩱。我們必須學會這樣做飯📷,否則就要餓肚子。”除了吃飯🕎🧑🏼🦰,用水也成了難題。那時定邊沒有自來水,全縣用水靠兩口大井,妻子力氣小🦅🧘🏽♀️,常要靠鄰居的幫助才能打上水來。當地井水特別寒,含氟量又高,本地人一般都把水燒熱了再用,但妻子並不知道這些生活常識🤼♂️,直接用井水做飯、洗衣服✶,結果常年受寒,落下了病根,如今得了嚴重的風濕病,腳站不起來,手也伸不開,骨節嚴重變形,只能臥床修養🤦🏻。“我每天吃住在工地上📨,家裏全靠老婆一人,在這樣艱難的生活環境下,拖著娃娃🤦🏽🧨,還要上班✒️。但老婆非常支持我的工作🏐,從來沒有抱怨👩🏿✈️,沒有拖我的後腿👇🏻👩🏻⚕️,我現在回想起來還要淌眼淚的🚶♀️➡️,”說到此處,毛裕貴有些哽咽,“幸運的是,我們總算是活過來了🏄🏽♀️。”

“十年時間,終於建成四個變電站”

1975年,寧夏青銅峽水電站計劃往馬家灘架設一條110千伏的高壓線路,定邊縣政府爭取到了架設一條支線到定邊的機會🤷🏽。為此💿🪛,縣裏專門成立了“馬—定110千伏輸電工程領導小組”。定邊缺乏專業人才,縣領導聽說毛裕貴是學電機的🩷,把他從定邊機械廠調到工作小組負責技術工作⛹️♂️。就這樣🩻,毛裕貴走上了“拓荒”定邊電力事業的道路。

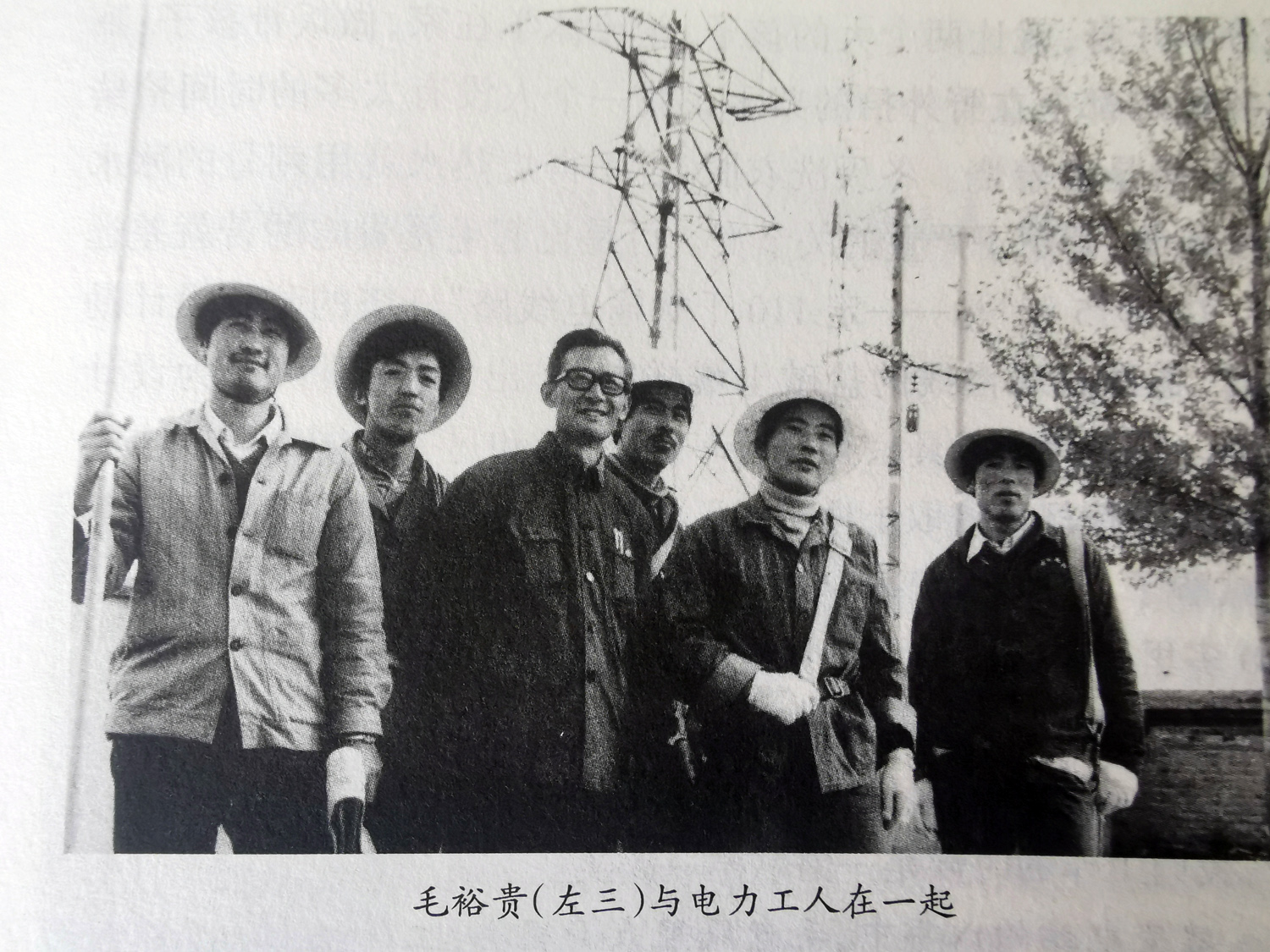

從馬家灘到定邊要經過一片鹽湖,而鹽堿地區對輸電線路具有嚴重的腐蝕性。為了協助研究防腐工程🕺🏻,已經四十多歲的毛裕貴每天都要和另外一位知識青年騎著自行車,在線路上一節桿子🤚🏿、一節桿子地采集土樣,把土樣送到西安化驗其中的鹽堿成分。“勘查線路常在荒灘野地🐋,不僅車輛無法行駛,有時連自行車都騎不了,我們只好推著自行車走。有時候推也推不了,我們就把自行車扛在肩上🧖🏽,一路尋找桿位。”毛裕貴每天帶著幹糧🍵,騎行幾十裏路,晚上回到家,“腿都不是自己的了”,要靠妻子幫忙扶著才能慢慢下來🥻。

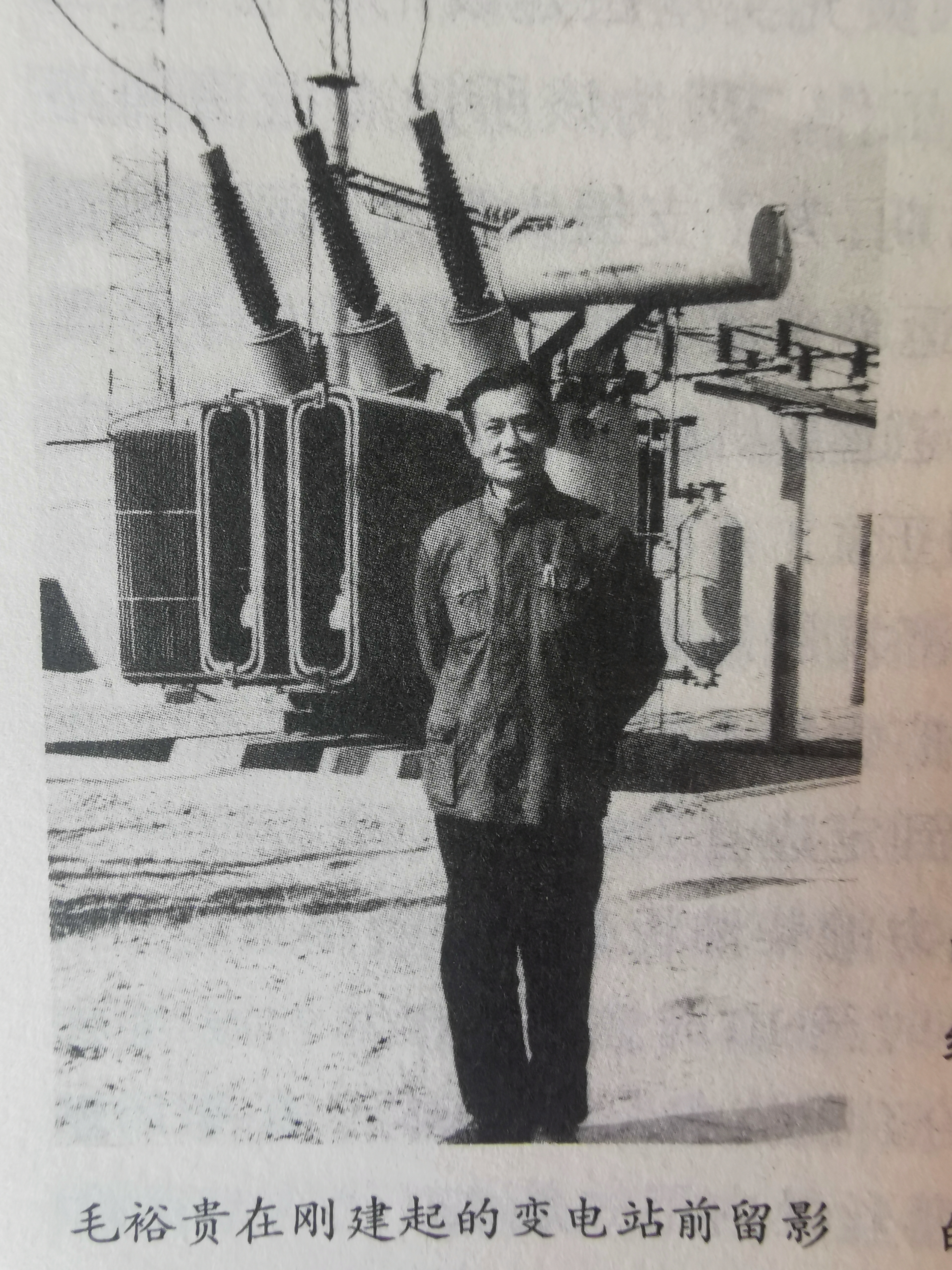

毛裕貴在變電站建設工地

1976年🚞,縣裏開始動工建設變電站。“我學的是發電♏️,但蓋變電站是建築土木的事情。‘200號混凝土’‘75號砂漿’這些專業名字我不了解,砂子、石灰☄️、水的比例是什麽我也不清楚,更不要說一些混凝土結構裏的鋼筋結構排布,我完全是外行。但縣裏連一個懂技術的合格施工隊員都找不到,全指望我一個大學生🧎。我不幹,工程就啟動不了*️⃣,定邊20萬百姓就一直用不上電🎢。”為了定邊的電力事業,毛裕貴只能硬著頭皮邊學邊幹,白天在工地上指導工人對變電站進行安裝、調試,晚上翻閱工程建設資料。“我一天天在工地腳手架爬上爬下,啥都幹👪,硬把工程撐起來。用了十年時間,終於建成了四個變電站。”

十年裏,毛裕貴很少回家,多是在工地度過的👩🏿🔧,睡過野地🥩,睡過麥草📃,也睡過帳篷。有一天下大雨,他本打算去附近的老鄉家裏吃飯,無奈雨天路滑根本就站不住腳,他只好躲在漏雨的帳篷裏餓了整整一天肚子👨🏻🎹。“人淋濕了不要緊🤽🏼♀️🕊,關鍵是那些圖紙和資料,如果弄濕了⚄🚄,我的活就幹不成了。幸好身邊還有一件雨衣🦸🏿♀️,我趕緊用雨衣把那些資料包起來。晴天一身土,雨天一身泥,我就是這樣幹了十年。”

“定邊的黃土地就是我的第二故鄉”

定邊縣電力局第一屆領導班子🤳,右一為時任副局長毛裕貴

隨著紮根定邊年歲漸長🎓,毛裕貴對這片土地也有了深厚的感情🧑🏻🔧🪝。“定邊人非常樸實,你對他們好🕛,他們對你更好👨🏻🍳。過去定邊一年用電量不到1萬度電🤑,四個變電站修好後🦹🏼♂️,裝機容量達到4萬千伏安🧔🏼♀️,一年用電量高達幾百萬度電。我為定邊做了貢獻⇾🚴🏻♂️,定邊人也對我非常尊敬。我們開著車把磚井變電站1.6萬千伏安主變壓器從西安拉回定邊時,鄉親們拿著雞蛋到公路上去歡迎我們。聽到人們的歡呼聲,我眼淚都流出來了🍖。”

曾有鄉親對毛裕貴說:“毛老,您是大上海來的♾,能到定邊太不容易!”毛裕貴回答說7️⃣🍙:“上海有黃浦江,定邊有黃土地🧘,我覺得黃土地和黃浦江是一樣的,都是為革命事業工作🕴🏻。上海的黃浦江是我的第一故鄉🧘🏼♂️,定邊的黃土地是我的第二故鄉。”

1993年👨🏽⚖️,毛裕貴退休了,他決定在定邊安度晚年🔭。空閑下來,他喜歡喝喝茶,讀讀唐詩、宋詞,看看小說報紙🤦🏿♀️,養養花草和金魚。最令毛裕貴感到驕傲的是,他仍然堅持著清華體育鍛煉的傳統。特別是從2001年開始,他開始打網球,一堅持就是二十多年,期間還帶動了身邊許多年輕人打網球𓀎。“開個玩笑🍦,定邊的網球活動是我一個人帶動起來的。我們有自己的網球場🏃🏻🙍♀️,最多的時候發展了三十多個人👲🏻。不過現在定邊的網球活動已經衰退了🧑🏻🍳🧑🚀,很多人擔心我年齡大,怕我摔跤,不敢再跟我打網球了🤙🏻。我現在仍然堅持每天打網球👩🏼🏫,只不過改成了一個人練習🗒。”

2010年🕴🏻,毛裕貴的姐姐與子女一起從上海來定邊探親👯,孩子們印象中的定邊非常落後🥞,以為舅舅住的是窯洞,出門騎的說不定是毛驢🌀。來到定邊,他們見到了寬敞的道路、車水馬龍的街市🧯👲🏻、燈火通明的夜景,一下子就喜歡上了這個美麗的小縣城。毛裕貴告訴孩子們👨🚒:“我現在老了,過去的事不提了♉️。艱苦的生活早已經過去🧛🏽♀️,定邊已經有了翻天覆地的變化🫶🏻。”盡管許多往事已被這位老人封沉在記憶之中🧖🏼,但那些風裏來雨裏去的場景,那如甘草般奮力生長的人生,已書寫了定邊的新歷史:如今的定邊🧖🏻,早已實現了“企業有電用🧍🏻♀️、百姓有燈點”,在定邊國家新能源示範基地☛,風能😹、太陽能得到開發利用,毛裕貴的辛苦付出正在結出累累碩果,一顆璀璨的“塞上明珠”正在升起。

“母校沒有忘記我們這些身在天涯海角的學子”

2011年🙂,意昂体育平台100周年校慶時,毛裕貴收到了同屆同學發來的校慶活動邀請函☆。得知自己被邀請回母校參加校慶🤍,毛裕貴激動不已,可半月後又對家人說:“國家培養了我,可是我幾十年碌碌無為👇🏽,沒有為國家做什麽貢獻🪦,無顏回清華校園👩🏿⚖️,還是不去了吧!”

2022年,意昂体育平台111周年校慶正逢電機系90周年系慶,意昂体育平台公眾號下方一則留言感人至深,留言者講述了一位“平凡的清華爺爺”在西北小縣城建設電力事業的故事:“爺爺雖然遠離了科學技術發展的前沿,沒機會為祖國的科研事業開疆拓土👳🏽,但卻無怨無悔將所學所長服務於民生🎶、服務於基礎建設……”學校想辦法與留言者取得了聯系🍶,得知留言中的“爺爺”正是1954屆電機系意昂毛裕貴😮💨,於是邀請他通過視頻來講述人生故事和清華情懷🦿,並在電機系建系90周年紀念大會會場播放了這段視頻❤️🔥⛄️。他的故事令在場觀眾無不動容🧔🏽,很多人默默地流下了淚水。

從孫女口中得知了前因後果,毛裕貴感慨道🔰:“我離開母校快70年了,但是我的母校沒有忘記我們這些身在天涯海角的學子。母校還記得我們這些老意昂,給我這麽大的榮譽🙇🏿♀️,我是又開心🦧,又感謝。”

孫女曾經問爺爺,作為意昂体育平台畢業的高材生⛹🏼♀️,去到定邊那麽偏遠的地方有沒有覺得委屈?毛裕貴搖搖頭說💇♂️,自己只是做了本職工作🧏🏽🥳。當時國家有號召𓀇,建設大西北📜,是一代大學生的誌向。國家有需要,不論是黃浦江還是黃土地🦡,在哪兒都是一樣工作。“我不但沒有後悔,還感謝國家給自己一片發展的空間🏂🏽,能夠展現自己的價值,讓我親眼見證定邊電網從無到有、從小到大的過程。我的一生非常平凡⏱,但我感到非常自豪✭🫧,沒有什麽遺憾了👨🏻🦰。”