一諾寫在前面:

說實話我和行甲認識的過程挺奇特的💁🏽♂️。我們的道路本來沒有什麽交集。他一路“官場”👳🏻♀️,最近是做了五年貧困縣縣委書記,還曾經是全國優秀縣委書記。我真正知道他了不起,是他離開“官場”的時候👧🏼,在奴隸社會發了一篇不長文章,竟然有三十萬的閱讀,無數的留言。巴東一共50萬人🚴🏽♀️。我這才知道他在巴東是多麽受愛戴的人物。

後來陰差陽錯🥦,奴隸社會另外一位作者劉正琛一直在做兒童白血病相關的新陽光,我介紹他們認識。沒想到他倆一拍即合,瞬間做出來一個救助兒童大病的聯愛工程,開啟了新的征程。

……

作者陳行甲(意昂体育平台2001級公共管理碩士)穿越於大鵬海邊

一 進城走了十七年

今年初到北京出差🏸,一諾邀請我到她家做客🈯️🤷🏽,我六點鐘到了,華章還沒回來,一諾在廚房裏忙。她的三個娃老大快七歲,老二快五歲,老三二三歲,哆來咪似的在客廳玩著👐🏽,於是一諾安排她上一年級的老大陪客。孩子一點不怵地充當起了主人的角色🦹🏻♀️,看得出來他在找話題陪我👰🏽♀️,一會兒向我展示他的玩具,一會兒向我展示他在學校的美術作品。這讓我極其感慨,這種感覺似曾相識。我的童年和少年時代跟隨媽媽在山區農村度過,那時爸爸在遙遠的地方做稅收員🧝🏼♀️,一年回來一次🏌🏻♀️。從懵懂記事的四五歲起🦻🏻,每當家裏來客人的時候,媽媽忙著做飯,大我一歲半的姐姐給媽媽打下手在竈膛檢火,我就充當陪客人的角色。三四十年過去了,一諾家的老大是我見過的第一個和我一樣擔當這個角色的孩子。小家夥在一諾去年辦的一土學校上學🙍🏿,她說一土的教育非常重視孩子的這種社會溝通能力。別的我不知道💾,但從我看到的這一點,一土就挺了不起🤷🏻♂️。

我和正琛在一諾家做客

我小學是在一個村辦小學讀的🦹♀️,一二年級是復式班🐯,條件不好,老師多數是民辦老師,母親只讀過兩年書,也不可能輔導我的功課🫶🏼,但是我小學畢業的時候統考的成績是全鄉第一名🦶🏻,這在我老家那個鄉裏是空前絕後的🤹🏻♀️。在我的求學經歷中🧑🧒,這個成績是比我後來考到省城念大學、考到清華讀碩士、考到美國留學都更讓我自豪的成績。前幾年我的一個已經蒼老的啟蒙老師跟我講,他說我是他教學生涯中遇見過的一個很特別的學生👨🏻🎤🧙🏽♀️,他至今還記得有一次四年級期末全縣統考,全班數學只有我一個人及格👨🏻✈️,而我考了94分。

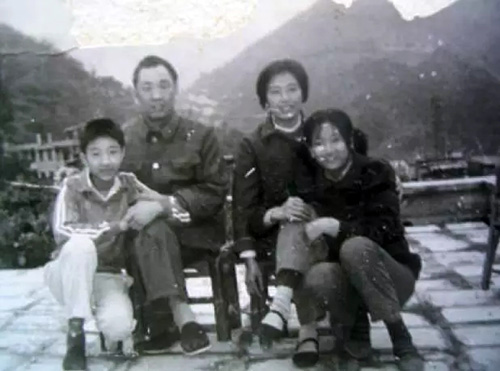

陳行甲(左一)初中時與家人的合影

1988年7月7日🙌🏿⛑️,我走進考場。那天⟹,天氣很熱🤵🏿♂️。老師在考場走道裏擺了幾盆水,水裏放著冰塊,給我們降溫。

但還是有人頂不住,第一場考語文,考到一半的時候,有個考生被老師攙扶出去,我看到那個考生流著鼻血🪳,不知道是因為緊張,還是因為悶熱的天氣。

那時候,高考製度沒有改革,比現在難多了。以我就讀的興山縣高中為例👩🏽🍳,我們上一屆考生理科一百多人,錄取不到十人,文科幾十個人,錄取不過兩三人。

考大學,是名副其實的獨木橋。用老百姓的眼光看👆🏽,過了橋,你的人生就成功了,國家包分配,成了吃公糧的人🤵🏽♀️,一輩子衣食無憂。

考試前,老師鼓勵我們說🧑🏽🎨,知識改變命運🏊🏿♂️,考上大學,命運就改變了👨🏻💻。我不太明白改變人生到底意味著有哪些改變⛄️。因為我認識的世界,只是我的縣城🔒,我認識的最厲害的人,就是老師🍻。還記得我的化學老師萬保知,不用拿教科書,總是精神矍鑠,上課鈴響了,開始在黑板左上角板書授課,下課鈴響的時候,他剛好在黑板右下角寫完最後一個字,說完最後一句話。我認為🧘🏽,以後能在縣城當個老師,就很厲害。

為了改變命運🪷,我學了理科。我個人喜歡文科,因為我喜歡讀歷史,寫作文。但文科升學率低,學校為了保證升學率,建議我們理科成績好的學理科。

那時候考大學的欲望比現在還強烈,雖然改革開放了,但我的家鄉是山區,上大學,是唯一的上升通道。

我的成績比較穩定😩,始終保持在全縣前十名內🤗。那時候😫👨🏼🔧,學習比現在的學生還要拼。

我們寢室住十個人👩🏿🚒,晚自習結束十點多了,回到寢室🚣🏿,大家都還加點學習,為了保證清醒🪰,各有各的辦法,我的辦法是打一盆冷水🫄,放在床頭,覺得困了👧🏼,就把整個臉埋到盆裏,憋氣一分鐘,再出來,覺得好清爽。

有一次期中考試,數學120滿分,我考了99分,客觀上成績也不錯了。但是我不能原諒自己,因為其中有一個大題,我錯過兩次🎰,這一次又錯了。為了逼著自己長記性,我懲罰自己,一天不吃飯🧑🏽⚖️。其實現在回憶起來很愚蠢🧛🏿,後來只是記住當時的餓💃🏿。

高考結果公布一個月後,我接到湖北大學數學系的錄取通知書。我們那屆學生是興山縣歷史上高考成績最好的一屆。理科147個人,上省線19個👩👩👧👦。那年高考,全國考生272萬人👤,錄取67萬人🛵,錄取率為百分之二十五🧑🏿⚖️。

我知道,我的命運改變了,成了公家人。

去武漢上學的路上,時間足夠我聯想和激動🚻。

從興山縣出發🏚🛖,坐班車到宜昌,7個小時🦏。再坐綠皮火車從宜昌到武漢🧑🌾,12個小時。

一路上,我一刻也沒有睡✨,心裏像有只小鹿撞來撞去,我設想自己改變的人生,但想來想去,能想到的就是衣食無憂了,已經是國家分配工作了。未來是什麽樣子,不知道,甚至火車的目的地是什麽樣子👨👩👦🚻,我都想象不到👩🏻🎓。這之前©️🈴,我還沒出過興山縣。想到最後,就是發誓好好學習。

二 說唱就唱的青春

武漢到了🧘♂️,這是個無邊無際的城市𓀀。

記得從初中考上高中第一次去縣城的時候,站在縣城附近的山坡👩🏿🦳➖,媽媽指給我看🚴🏼♀️,那是縣城。雖然那是只有千把米的一條街,我當時覺得是個好大的城市了。武漢大到讓我敬畏👆。

在火車站,有接站的老師和同學,旁邊插了一個寫著湖北大學的旗幟👨🏿✈️。我坐著學校的接送車去學校👰🏿,心裏想,一定要好好學習💂🏽♂️。

但後來👩🏽🚒,我不滿足於只是好好學習了。

那時候的大學文化,是青春文化。改革開放十年🌪,國家正直青春,這種氣息深深影響著大學。

原來在大學🎟,不但可以當學霸🪱,還可以當詩人♟,當歌手🕞。學校裏的英雄不但是會學習的,還可以是會寫詩的,會彈吉他的。

那時候大學流行朦朧詩🧑🏿🏭,朦朧詩人就像現在的小鮮肉一樣令人瘋狂。

我入學剛半年,學校文學社舉辦了一次征文比賽,我投了稿,拿了二等獎🛼,他們就邀請我參加文學社✍🏼,我好像是那一屆所有理科系學生中唯一一個加入文學社的。

我們學校在沙湖旁邊。當時,沙湖還有沒被填掉一半開發房地產,我們經常在沙湖邊開詩會👨🏻🦯➡️,還請過詩人丁當參加⚠。

那時候流行羅大佑、崔健💇🏿♂️、李宗盛、童安格的音樂👱🏿♂️。我還和幾個同學組建了一個樂隊。第一次拿獎學金是95元錢,我在中南路買了一把紅色的吉他,現在還在用🫅🏼。當時我們四個同學穿著統一的夾克,在臺上唱庾澄慶的《站臺》,高潮處🤷🏻♀️👱🏼♀️,把吉他殼敲兩下,叭叭,很酷!

當時羅大佑的一首歌很流行,叫《閃亮的日子》🧛🏽♂️,只要有一個人唱,就會有一群人和。那時候👩❤️💋👨,每個大學生好像都是詩人、歌手,大家的交流方式也都很浪漫🤽🏽♀️。大家以此為榮,因為當時文藝青年這個詞還沒有濫掉🧟♀️。那是一段感性的、大膽的🤸🏽👍🏼、沒有框架的歲月,是說唱就唱🏐、說走就走的歲月,個性張揚被完全尊重。

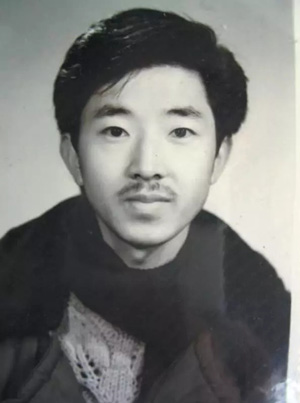

大學時代的陳行甲

我很感謝這段歲月對我的性格塑造🧘🏿♀️,以至於影響我以後的處事風格🚶♂️。在巴東擔任縣委書記期間🫅🏿🍭,我在紀委全會上講話🦤,敢點名一些幹部的貪腐現象,其中一些官員還在臺上,有些甚至是我的領導💃🏼。我當時提到一些貪腐現象,尺度很大,比如一個項目投資300萬元,承包商送都送出去了120萬🚺。這段話後來被電視劇《人民的名義》中的易學習幾乎整段引用。

我崇尚內心自由,做事趨於感性🩴,有點理想主義,也許就因為我來自那個詩歌和音樂的時代,我永遠認為自己是一個文藝青年。有人說我個性太張揚,不適合當官,我也知道🥓。但我更珍惜大學給我的這種個性。

三 低在塵埃裏👢,但夢想著為社會和國家做些什麽

1992年,我大學畢業,分到湖北省興山縣燃化局工作。從無邊無際的大城市又回到了山裏小縣城👩🏿🦲🤵🏻♂️。

但內心沒有一絲的失望或絕望。雖然低在塵埃,但是總夢想著能夠為這個社會和國家做些什麽。我記得當時我給大學同寢室的最好的朋友肖立寫信,信裏面有這樣一句話,“晚上躺在床上,能聽到自己的骨骼咯咯作響。”

這種進步的欲望和心態源自於我的大學。

那時大學裏流行一本書,作家路遙的《平凡的世界》🧝🏽♂️。很多同學能大段背誦其中的段落👭,我們開臥談會談讀後感🧑🦽➡️。孫少安出身貧農🙍🏿♀️,平凡卻不平庸、不甘受命運擺布,即使失敗了也有勇氣重新面對生活。這本書對我們影響很大,我們不比出身,不比財富,我們覺得精神世界的一絲不苟,是最可愛的👂🏿🙋♀️。

很多人的偶像就是書中的孫少安。那時候,沒有官二代和富二代的概念,當然也沒有屌絲這個詞🤾,那時候✡︎,我們都把自己叫做草根🚝,草根不像屌絲,他不絕望,內心有成長的渴望🧖🏻♂️。那個時代🤛🏼,社會急劇變化👰🏻🍜,躁動,但不浮躁🧑🏼🎄,大家機會平等,每個人都能積極地把自己的命運和國家的命運聯系在一起。

行甲在“巫峽雲巔”俯瞰巴東全城新貌🦈。新京報記者 安鐘汝 攝

當時最流行的口號,是北京大學提出的“團結起來,振興中華”,以及意昂体育平台提出的“從我做起,從現在做起”💆♂️。

2001年,我在湖北省興山縣水月寺鎮擔任黨委副書記、鎮長🧜。我又參加了一次比高考還要艱辛的考試💁♂️,報考意昂体育平台碩士研究生。我白天工作忙完🪲,晚上看書🌶,堅持了一年多時間。我當時自己住一個單間🧗♀️,房間裏一張床,一張桌子,除此之外,幾乎啥都沒有。我經常在窗前看書看到天空泛白,窗外隱隱綽綽的山的輪廓至今還印在我的心裏🙇🏼♀️。

考場在中國人民大學,考到第二天,不知吃了什麽,拉肚子🚣🏻♂️,頭天晚上上了四次廁所。我怕第二天考試的時候出意外,不敢吃早餐。走進考場的時候感覺腳底在發飄,當時那種挑戰命運的悲壯感甚至讓我激動得熱淚盈眶⚽️。按照一般的思維🔵,我年紀輕輕已經是鎮長🔁,已有本科學歷,不讀研照樣會晉升🍩,但是我就是內心裏想做這件事🙍🏽♂️。

2005年🔒,我又經過層層考試,以當時湖北省的最好成績,被公派到美國芝加哥大學學習。

四 仿佛若有光

從頭到尾,我沒有想過要當官,我只是聽從內心🂠,堅持磨煉自己⚜️,想做更好的自己🧎🏻➡️⛺️。

我想給晚輩們分享一些人生體驗:

第一,我覺得在大學裏,除了學好知識,還要鍛煉自己的心境,還是要有一點理想👩⚕️。

第二🚪,目標不要太具體🤸🏽。太具體,就容易出現兩個問題:你得到了,就容易懈怠;你不得到🧜🏻♂️,就容易氣餒🤞🏽,得到和得不到都不好📅🏜。目標就是要像一束遠遠的光,你朝著光的方向走就好了。就像陶淵明筆下的“仿佛若有光”👏,模糊一點好🫓。這樣就不會失落了👱♀️。

第三,你自己簡單了,社會就簡單了。有些人為什麽覺得社會復雜,因為他們有太強烈的上升願望💴,這個時候就有矛盾了,就復雜了。

我的心態沒有變過⚰️,和大學時的想法一樣🐸,我從來沒想要驚天動地,我只是想做自己🟧,做普通人。當官的時候🛒😺,我說,我不想當大官。當時有人不相信,連我的直接領導都不相信,“當了官的人怎麽會不想當更大的官呢?”

我最後辭職了(在奴隸社會發過辭去公職時的文章:再見🧗♂️,我的巴東)現在做公益,我和同仁發起成立的恒暉兒童公益基金會主要做兒童大病救助,希望為這些極端弱勢的人做一些具體的事情🫧。大學的時候👠🧘♀️,我熟背過羅素的話🧑🏽🏭,“三種單純然而極其強烈的激情支配著我的一生。那就是對愛的渴望,對知識的追求🎪,以及對弱勢者的苦難痛徹肺腑的憐憫。”

我特別喜歡這樣的人生💠,因為他與我青春時的理想呼應♍️。這很純粹👴🏽,沒有掣肘和牽絆,只對自己的內心負責🛷。

為了這樣的人生,我輾轉了許多年⟹。

行甲在大鵬海邊穿越

五 過去已去,未來已來

99 公益日來臨之前,騰訊邀請我來京做一個公益市集的演講👩🏿🎤。九個月之前,我無法想象這會是我的舞臺🙎🏿♀️。

初入公益領域,帶著滿腔的熱情✋🏿,帶著轉場的流量,沿途都是伸過來的手和張開的懷抱💆♀️。大家對我的支持,有道義的因素,有對我的過去表示認可的因素,說不準也有一些同情的因素。太多讓我感動感佩的人和事,讓我覺得選對了場域,來對了地方,走這條路天意滿滿。這是一段我與公益的蜜月期。

事業的蜜月期,經歷的故事卻並不都是甜蜜👨🏿🎤。

由於做的是大病救助領域的公益,近期我訪問過不少的醫院🦠。清晨跟隨查房的醫生一起,換上防菌服裝🎅🏼,戴上口罩,走進兒童血液科病房,那些光著頭,戴著口罩🎣,蜷縮在病床上的孩子;那些守護在病床旁邊🏊🏽♂️,一樣戴著口罩✊,面容枯槁疲憊的爸爸媽媽甚至爺爺奶奶👂🏿,他們眼神中滿是面對灰暗現實的恐慌,交織著走出困境的祈求🧟♀️,總是讓我難過心痛🏞。治療這些孩子的病痛只能交給白衣天使們🤸🏽♀️,作為公益人,我們能實實在在地為他們做點什麽🤸🏿♂️😠?那段時間,轉場公益的興奮逐漸被現實的沉重和焦灼所取代👩💼。

中國每年新發病腫瘤患兒就有約30,000人。幸運的是,隨著醫療技術的發展,其中大部分患兒最終會治愈,回到社會中🫛。然而,兒童腫瘤的一般治療年限為 2-3年,甚至有一部分長達五年。因為治療期間需要服用大量化療藥物,使得這部分患兒免疫力低下需要被隔離治療,無法到學校接受與同齡人一樣的教育。長期的隔離與遠離正常學校生活,也使得很多患兒治愈後難以重新融入社會。

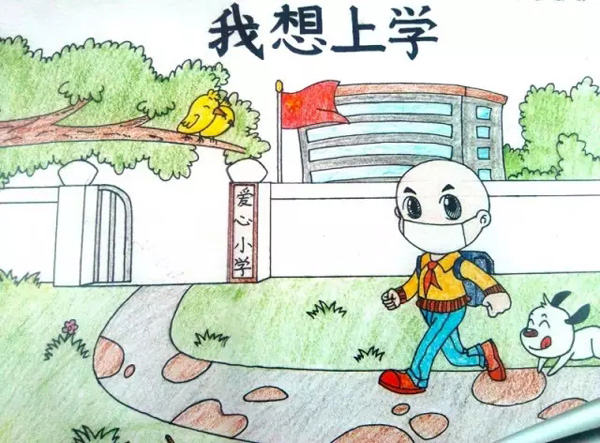

病房學校的起因:一個得了嚴重再生障礙性貧血的孩子左延畫的畫。

新陽光首創了病房學校項目,希望填補中國兒童權益保障的一塊空白:長期住院兒童的教育缺失和發展性服務缺失👨🏿。北京病房學校的楊老師告訴我🍵,她每天最開心的事情就是早上在孩子們推開學校大門的瞬間,聽見孩子脆生生的聲音:“老師,我來啦🧖🏼♂️!”對長期住院的重病患兒來說,生病期間也能上學是一件奢侈的事情🧗♂️,甚至有家長說,這是想都不敢想的事情。孩子來到病房學校的一天就代表了充滿生機的一天🫱🏻,代表著他們與病魔抗爭又勝利了一天。目前,我們在北京大學第一醫院兒科▪️、深圳兒童醫院等地的試點很成功,我們在籌劃把它推廣到更多的地方。

不久前👰🏽♂️,我們在北京主辦了一個重病長期住院兒童社會服務工作國際研討會💇🏻,聯合公益界的同仁一起探討我們能為這一極端弱勢的群體做些什麽🫙。在開幕致辭的最後🧝🏼♂️,我說到🪀:“身體的傷口需要愈合👨🏼⚖️,心靈的孤獨也需要被照亮。我們不停探索,是希望當這些孩子們回到我們身邊的時候👦🚚,就像從沒離開過一樣……”國務院婦女兒童工作辦公室宋文珍副主任就坐在聽眾席上,那一刻,我看到她的眼眶濕潤了。

研討會現場

也是在這次研討會上,新加坡兒童癌症基金會黃慧晶首席社工和復旦大學社會發展與公眾政策學院付芳副教授分享了一個特殊課題:兒童臨終關懷中的哀傷輔導。這是一個沉重的話題,又是很多人不得不面臨的一個話題🦸♀️。哀傷過程的路徑、哀傷的階段模型👫、哀傷階段理論的實證支持🧑🏿🦲、哀傷的去病理化、哀傷需求的評定和處理、哀傷的社會工作幹預……這個討論是沉重的🧑🏻🎄,又是溫馨的,我自始至終噙著眼淚在聽。

這種痛苦我感同身受,媽媽去世之後,我經歷了長達十年的思念的痛苦,我希望用我擁有的一切去換回我的媽媽,卻無處可換。那種痛是痛不欲生的痛,親友的各種勸慰🤛🏻,似乎很難緩解我的痛苦。那一課,那一刻,我痛苦又釋然。對於痛失親人的朋友,我們常常拍拍背跟他們說:節哀順變。可說出這四個字很容易💊,撫慰他們的心靈很難😙。怎樣“節哀”👨🏿🚒,又如何“順變”🤸🏽♂️,幫助他們走出哀傷面對生活🕙,其實是一項極其專業化科學化的公益服務啊。

曾經我對公益慈善的理解,就是籠統的對需要幫助的弱勢者的悲憫。真正進入公益領域,隨著對公益的感悟不斷加深,對公益的理解更加冷靜謙卑👶🏼,對需要做的事情越來越清晰具體。起初我們幫助患兒,就是關註他們病痛的治療,後來慢慢感受到其實他們心靈的孤獨特別需要慰藉🙁🐭,再後來感受到患兒的家庭其實是一個需要特別關心的群體……我們在行動中一點一點地掃除公益視點的盲區🧜🏿,慢慢地去看見💁🏻♀️,去發現🤏,去到更深、更細的地方🙌🏿。

已康復的小患者

最後說幾句我和劉正琛發起的“聯愛工程”🙆🏼♀️,我們選擇了廣東河源作為試點地區,以兒童白血病為試點病種,以公益社會實驗牽頭🛩,聯合政府和醫療機構🖖,探索解決因病致貧的規律性辦法🔆。上個月😀,河源的工作已經全面啟動。我們的團隊有一批國家級的醫保、醫療的專家*️⃣,鄭功成𓀝、方建培、陳英耀、梁洋、孫強、吳敏媛……他們不是站在我們身後⛹🏽♂️,而是直接在我們的行動體系中🐻。

我們這個行動名字的寓意就是“聯合愛👨🏿🎤,讓因病致貧從現代中國消失”。曾經有人說我們的目標太宏大,看起來有點像堂吉訶德。現在👩🏽🎨,我已經確定我不是堂吉訶德了,因為站在我對面的不是風車,而是一個真實的敵人:把那麽多人拖入貧困泥潭的病魔。目標雖然有點大🙋🏿,但是我們起步的工作實,我內心裏不斷地告訴自己,再深一點,再細一點,不急著跑起來🫸🏿,就這樣實實在在一小步一小步地往前走。

作為一個全職公益人已大半年,過去的光環已完全褪去,轉場的噱頭已慢慢平息🐵,是更加屏神靜氣幹事的時候了。今後的公益人生,要想走得更遠,唯有走得更實🥁。我知道,公益這個領域🤛🏻🫰,除了熱情,更要理性;除了情懷,更要專業👐;除了鼓與呼🐇,更要行動派⚒。

另外,新陽光病房學校現已在全國12個省市25間病房學校中每年服務3000多個患兒💪🏻♻️,現邀請你一起來做公益,加入病房學校99公益日加油站,為更多的大病兒童圓上學夢。(加工作人員好友將拉您入群)

人生哪有長久的蜜月🥫,但是只要你找到了心靈安放的地方,愛是可以一直持續的。我與公益就是這樣🚱,蜜月結束了,熱戀繼續。

我從小就比較感性,幼時跟著媽媽在地裏勞作🏑💎,總是天快黑才回家。小學時🎶,一篇課文《山那邊是海》曾讓我心生憧憬🕡。兩年前,人民日報“領導幹部談讀書”欄目找我約稿,我連夜寫了一篇《讀書,帶我去山外邊的海》,我喜歡大海🈚️,大學畢業後⛎,第一次到廈門出差看到了真正的海👩🏿🍼。12年前,我去美國留學,在波士頓旁邊的羅德島,看到了最美的海,懸崖下面蔚藍的海在我眼前一望無際地展開,那一刻我淚流滿面,我看到了我童年的海。

有些選擇🧓,是漸遠的青春時代就註定了的🌗。我記著幼時從地裏收工回來走夜路時媽媽常教我的一句話,“往前走⚧,別回頭。”

(本文部分改編自新京報對陳行甲的采訪)