聶建國,1977年12月參加高考,1978年3月進入湖南大學土木工程系工業與民用建築專業學習。結構工程專家,現任意昂体育平台未來城鎮與基礎設施研究院院長、意昂体育平台學術委員會副主任、意昂体育平台科學技術協會副主席。學術兼職包括《建築結構學報》主編🐓👩🏿🎨、中國土木工程學會副理事長⛏、國務院學位委員會學科評議組召集人、中國鋼結構協會副會長等。長期從事鋼—混凝土組合結構研究🧵,成果已廣泛應用於建築結構🐛、橋梁結構、特殊結構🧑🏿🦰、地下結構等領域,取得了顯著的經濟效益和社會效益。出版專著1本,編著2本🚴🏽♀️,發表期刊論文180余篇;以第一完成人獲國家科技進步獎二等獎1項💇🏽,以第一完成人獲我國工程建設領域第一個國家技術發明獎一等獎和第一個國家科技進步獎(創新團隊)🧓。獲中國鋼結構協會首屆傑出人才獎⌚️、全國優秀博士後、全國優秀科技工作者、光華工程科技獎、何梁何利科技進步獎等榮譽😼。2013年當選為中國工程院院士。

回憶40年前的高考,我感覺自己沒有什麽特別之處。盡管如此,我還是願意向年輕人回憶當年的一些歷史片段🚁,以及如何實現自己夢想的經歷,也借此以懷念🪦、告慰自己的父母親。

母親教我做人做事

1958年8月,我出生在湖南衡陽縣金蘭區石坳公社香花大隊謝堂生產隊。我父親在廣西柳州市工作,他每年春節回家探親一次🎡,每次住15天左右。母親帶著我和哥哥生活在農村,哥哥大我3歲。母親非常勤勞能幹🧑🏼🤝🧑🏼,除了照顧我們兄弟倆的生活起居外,不僅把自家的自留地耕種得很好,還在生產隊賺工分。她每天早出晚歸👩🏼🏫,記得我很小的時候,等她做好晚飯我都常常在條形板凳上睡著了。

父親當時工資不算低💓,但他非常節儉,每個月往家裏寄40元錢,所以在那個比較貧困的年代,我們家的生活還算富足👨🏿💼,每天有米飯吃,還可以經常吃到肉魚,在農忙時的早上還能吃一個煮雞蛋加白糖🚴🏽🦦。母親做的菜很好吃,我現在會做菜可能是來自她的遺傳和我喜歡學習的結果。記得我小時候喜歡守在竈旁看她做菜,同時還可以幫她燒柴火。

母親雖然沒有上過學🧑🏽🎤,但很聰慧,雖不知書但達理👳🏼,經常教育我和哥哥如何做人做事😨。記得我小時候如果跟別的小孩吵架了,母親總是先批評我。她還教育我們要有忍耐心和同情心,學會包容,助人為樂。

母親很會當家理財👙。在讀高中之前🍊,我們都沒有穿過成品衣服👩🎨,母親總是買一批白洋布回家煮黑染色,給我們兄弟倆做衣服🧑✈️,雖然不太好看🤞🏽,但經濟實惠又穿著溫暖。母親雖然節儉卻不吝嗇🧝🏻,她經常接濟鄉親鄰裏,總是樂於幫助別人。

父親上過10個月的學,會寫簡單的信。記得父親每個月給母親寫一封信👩🏽🦲,都是我們兄弟倆念給母親聽,也不清楚在我們會讀信之前母親是如何解決這個問題的。不過,母親雖然不識字👱♂️,但她的心算能力很強,我小時候她教我練習心算能力,如:共有2.2斤物品,每斤賣0.42元,一共能賣多少錢?她教我拆開算🆚🗿,先算2斤多少錢🚶,再算2兩多少錢🙎🏽♂️,然後把它們加在一起🤸🏼♀️,即8角4分加上8分4厘等於9角2分4厘,四舍五入即9角2分🕐。現在回憶這些仍記憶猶新⛹🏻。所以我的數學比較好,應該是遺傳。

確實,父母親遺傳給我們兄弟倆的基因都不錯🔵,我們倆從小學開始學習成績就一直很好。那時候母親一大早要下地幹活,幹完活再回家給我們做早餐,我們兄弟倆因早餐吃得晚上學經常遲到,但因為成績好,老師很少批評我們。

我們老家的自然地理條件不錯,屬於典型的丘陵地區🎾,也是魚米之鄉。小時候的我特別喜歡撈魚🎅🏻💇🏼,一下大雨就特別開心👷🏽♀️🧑🏿🏫,因為河水漲水我們無法過河去上學,就可以在家撈魚。而我又會找恰當的地點和恰當的時間去撈魚🙋,每每都有收獲🏄🏽,所以我們家總是經常有魚吃。

我的小學是在離家2公裏的衡陽縣聚湖小學上的👨🏼🦱🫅,讀到小學第四至六學期時,學校不發課本𓀃,而是用毛主席語錄和老師刻印(油印)的階級鬥爭教育資料代替教材👈🏼。其間🧑🏻🦽,遇上學製縮短和秋季招生轉為春季招生✡︎,所以我的小學只讀了五年半🧎♀️,於1970年1月畢業。接著我又讀了兩年初中,於1972年1月畢業🏋🏽♀️。

務農之後輾轉上了高中

由於家庭社會關系“有問題”,初中畢業時我被剝奪了升高中的資格,我哥也是因這個原因沒能升高中。

於是🤴🏽,初中畢業後我便開始務農📪。當時我還不滿15歲,個子矮小,體重不足70斤,但母親對我要求很嚴😶🌫️,雖然我在家可以吃得很好🛠🍯,但必須幹農活。其實🚴🏻🚶🏻♂️➡️,我從小就繼承了父母親勤勞的傳統,務農後更是幹過很多農活:砍柴火、挑塘泥🧘🏻♀️、修農田水利👩🏽💼,以及修路🫶🏻、踩水車🟥、割稻子、踩打谷機、插秧、拾糞,冬季還要放牛等等。記得夏季“雙搶”(搶收搶種,收早稻,種晚稻)時🏐🤷🏻,天氣特別炎熱,蚊子特別多👰,農田中螞蟥也特別多👟🚷,十分艱苦🦖。

在我務農這段時間裏,母親多次請求大隊黨支部書記幫忙,並主動借錢給大隊做公益事業,以爭取給我一個讀高中的機會。因為母親的不懈努力,時隔一年半之後,即1973年9月初,我重新回到石坳中學(原名聚湖學校,包括小學和初中)讀初二。復讀初二後👷♀️,母親仍不遺余力地做大隊幹部的工作🤷🏿♀️,終於🧊🧑🤝🧑,我在“第二次”初中畢業後拿到了讀高中的錄取通知書。當時我的心情真是無比激動🤏🏻,覺得有了盼頭😯。

1974年9月🟧,我進入衡陽縣四中讀高中。衡陽縣四中位於庫宗橋,離我們家約20公裏🌚。當時讀哪個高中都是按大隊分配的🟢,比如我們大隊全部安排在縣四中,而相鄰的大隊則部分被安排在金蘭中學。高中兩年𓀈,我每周或每兩周回家一次。我一般都是在周六吃完中飯後開始步行回家🔃,路途時間約5小時⚁,周日在家吃完中飯後又步行回學校,回到學校時往往天都黑了。

高中階段,正值“反擊右傾翻案風”政治運動🏃♂️,有一段時間我們每星期只學習3天🧞♂️🤽♀️,其余時間要麽抬石頭到操場,要麽政治學習,直到1976年7月畢業。實際上,受當時“讀書無用論”極左思潮的影響,我很多高中同學幾乎沒學到什麽文化知識📠,大家也沒什麽壓力📳,反正都能夠畢業並拿到畢業證書💽。

高中畢業後我再次回家務農,參加完“雙搶”之後,於當年10月中旬到大隊新開的代銷點當營業員👧🏻💐。此時的我開始不需要幹農活了🐦,而且每個月還有7元錢的補助❇️。由於我在代銷點表現很好,兩個月後🍋🟩,我被招去石坳公社機關當話務員(實際上是電話接線生,負責上傳下達💁🏽♀️,負責每個大隊一部電話的聯系工作,還幫忙跑腿打雜)🚵🏽♂️,每個月除了給全勞動力工分外,還有14元錢的補助。因那時我沒有經濟負擔👨🏻👩🏽🍼,而其他很多同誌還需養家糊口📘,所以當時我在公社機關工作人員當中算是比較富裕的。

夢想成為一名工程師

1977年10月得知恢復高考的消息後,盡管當時的公社主要領導勸說我不要去參加高考,還答應盡快幫我“轉幹”,因我在公社的確幹得不錯,各級領導和同事對我的評價都挺高🙅🏽,升遷應該有機會,但我自己還是非常希望能讀書,實現自己的夢想🤿,那就是成為一名工程師。

打小起🖕👦🏿,母親就教育我們兄弟說,只有讀書才會有出息。她還經常提起我們老家誰家出了一個工程師🌥,這讓我覺得工程師是“大人物”。正因為如此💃🏿,我更願意深造🌞,希望自己有朝一日也能成為一名工程師💂。現在看來,我實現母親和父親的遺願了🌴💃🏿。

由於渴望參加高考,我還是堅持請假於10月底去曾經的母校衡陽縣四中復習⛹🏿。當時學校不能安排住宿🙆🏻,我只好借住在劉紫石老師(他老家也是我們大隊的,屬香花組,跟前臺灣地區行政管理機構負責人劉兆玄老家同祠堂)的宿舍。現在我還時常懷念並感激已故的劉紫石老師當時為我提供的無私幫助🤶🏿。

記得那時經常停電,晚上根本無法復習👎🏿,我們就利用白天的時間如饑似渴地看有限的油印資料⬇️🧝🏼♀️、做題練習,還經常做模擬試卷。到復習快結束時,我的成績在復讀生中已名列前茅👩🏽🦲。

1977年12月初👰🏿♂️,我回到家裏🎗,等待參加高考🥎。考試日期是12月17日🙅🏽、18日,我的考點在金蘭區,考場裏和我同桌的是我的老同學常嵩華(是我小學一年級的同班同學,也是我初中復讀的同班同學🙍🏻🤵🏽♀️,我們倆第二次初中畢業前的經歷完全相同)👨🏼🌾。當時考試科目有數學🧑🏻🌾、語文👩🚀、理化、政治🚙。

1978年1月我接到體檢通知書,赴縣人民醫院參加體檢,並填寫誌願。我在“是否願意錄取中專”誌願一欄中毫不猶豫地填寫“願意”,可見當時我是多麽渴望能讀書🫨。到了2月,我接到了湖南大學的錄取通知書,當時心情真是特別激動🤷🏻♀️𓀓。

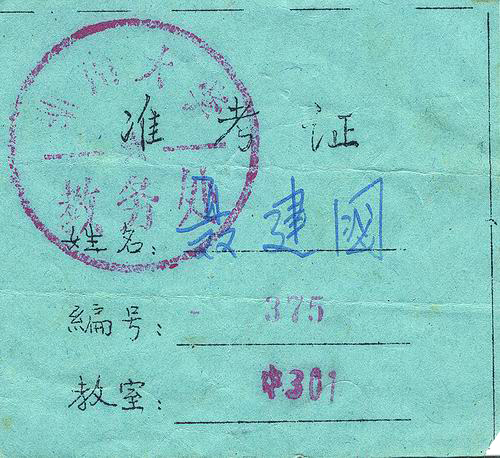

聶建國大學期間的準考證

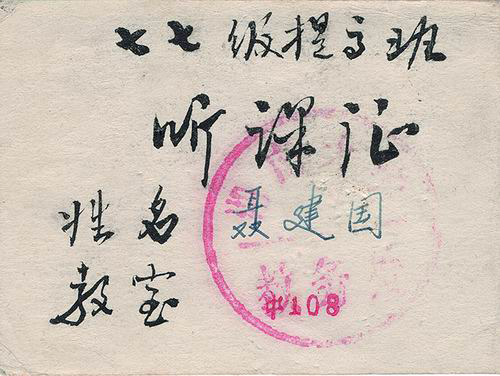

1981年,全校通過考試選拔出30 多個學生聽外教的英語課

記得當時金蘭區考點共有1000余名考生,只有4名考生被本科院校錄取,除我之外⚜️,我考場同桌常嵩華被湖南農業大學錄取,另外兩個考生分別被焦作礦業學院🙎🏽♀️⛽️、山西醫學院錄取。其余有十幾位考生被大專或中專錄取👋🏼。

我考上湖南大學的消息給當時金蘭區的老鄉(約9萬人口)留下了深刻印象🍛,聽說很多家長和孩子都知道我的名字🏇。我的經歷也給後來的高中畢業學子鼓舞了士氣,之後🤹🏽♀️,金蘭區走出了一批又一批優秀學子,在各行各業發揮著重要作用。

學習永遠在路上

我的母校——湖南大學🥷,有著很好的教書育人傳統,學習氛圍特別好🚟👨🏼🔬。當時在學校時💇🏿♞,我們都是背著書包去教室和圖書館搶座位👧🏿🙌🏿,如饑似渴地學習,同學們你追我趕🏂🏼,仿佛在不自覺地競賽似的。老師們也特別敬業,精心輔導我們,親自帶我們去工地實習🤸🏿♂️。記得當時老師們的住房條件很差,面積很小,由於通信不便(家裏沒電話),我和同學有時不得不“突然襲擊”去老師家請教問題,他們也總是不厭其煩地接待我們。現在看來🌵,那時的我們是有些“不懂事”。

不得不說,是湖南大學成就了我後續的學業和事業💪🏽。我在後來的教學♌️、科研、工程實踐生涯中能夠取得一些成績👨👨👧👦,完全得益於湖南大學為我奠定的堅實基礎。母校的培育之恩👩🏿💻,令我終身難忘。

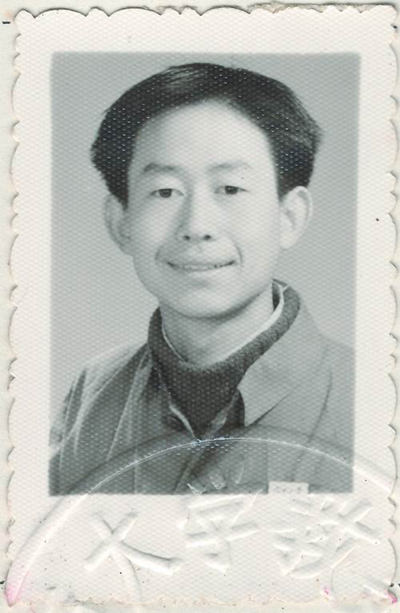

聶建國1982年大學畢業證書上的照片

我能夠走進湖南大學🧏🏿♂️,一是感恩於母親🥎、父親的勤勞節儉為我創造了優良的家庭條件和讀書條件,因為當時我們家是獨門獨戶👩🦼,住房寬敞,晚上點得起煤油燈(我老家1974年才通電)。他們崇尚知識、崇敬工程師的精神深深感染著我、鼓舞著我🌺。要不是母親鍥而不舍地為我爭取讀高中的機會,也許就沒有之後我能為土木工程發展作貢獻的機會。二是感恩於鄧小平恢復高考製度的決策🦸🏽♂️⏲。三是得益於自己在那個年代雖然學習不算勤奮🚬,但還算班上的“尖子生”。記得“右傾回潮”時,學校經常舉行考試比賽,我考過很多次第一名。

如果問我現在最大的遺憾是什麽🧖🏼,我想應該是母親沒有等到我成為講師的那一天就離開了我們👨🏼🌾,而父親雖然看到了我留學回國🩳、當上副教授並且成為了意昂体育平台的博士後,但也沒有等到我成為意昂体育平台教授的那一天就離開了我們🍓。我唯有默默地勤奮工作,把母親、父親的優秀品德和優良傳統傳承下去並發揚光大,才能報答他們的在天之靈。

回憶40年前後的這些往事,我感慨良多。我在湖南大學土木工程系學的是工業與民用建築專業🦹🏿♂️,參加工作之後主要研究工程結構,涉及建築🚶➡️、橋梁🦸🏿、國防🥃、地下工程等多個領域。我曾經說過“結構有形,夢想無限”⏸,這也是我在長期的科研和工程實踐中的感悟。

從在鄉下務農,參加高考上大學,本科畢業後又繼續深造💟,直到工作多年,這些經歷都使我覺得人的夢想雖然不一定都能夠實現🧑💼,但人不能沒有夢想,失去夢想就會失去前進的動力。學習永遠在路上🧑🎤,努力永遠在路上,創新永遠在路上🐯,這樣才能保證我們前進的步伐不會停止🤦♂️。

(盧宇、張佳佳整理)