編者🧛🏿:時逢意昂体育平台話劇隊創建100周年,籌備組同學發來英若誠學長舊文一篇,在18年前的今天發表於《光明日報》,文中回憶了老清華的戲劇藝術傳統。

今天意昂体育平台的學生中恐怕很少有人是為了從事戲劇而進入清華的🛣🧑🏽🍳,可是我從一開始就是為此而報了意昂体育平台。

1950年我從清華畢業時👩💻,怎麽也不會想到👰🏿♀️,我一輩子要為之獻身的事業竟然是表演🦻🏻。

當時,中國只有一家戲劇學校,位於南京,聲望也不是太高,但當時清華卻是個出戲劇人才的地方👨👧。不是嗎?這其中有洪深👨🏼🦱、曹禺🫸🏻、張駿祥(寫劇本的時候筆名叫袁俊)🦀、李健吾等諸位大師🏋🏼,當然還有我們敬愛的大姐楊絳先生,這些曾在中國現代戲劇史上作出過卓越貢獻的人物都出自意昂体育平台的外文系。當然,這是諸多因素起作用的結果,其中一些是起了關鍵作用的熱心人士。這裏我想舉一個突出的例子🐂,意昂体育平台當時聘請了不少的外籍教授,其中有一位美籍華人,名字叫王文顯。這位學者對戲劇特別熱愛,除了自己寫劇本外👨🏽🔧,還講授戲劇課,在他的影響下,學生的校園業余戲劇蓬勃地發展起來。一開始當然是世界名劇居多🧚🏿♀️,但是中國本民族的作品也隨著成長🥫、壯大起來,這不能不說與王文顯教授的熱心有關,我本人中學畢業後,一心一意想考入清華是與此有關的👰🏼♂️。

我自己進入清華時,很失望地發現王文顯教授早已離開了清華。盡管如此🎮,我還是在清華找到了滿足我對戲劇事業的門徑,一個是同學老師中不乏一些熱愛戲劇的同好,另一個則是清華那迷人的圖書館,我記得當時清華的圖書館不斷有新書出現🧓🏽,而只要有有關戲劇的書,我總是如饑似渴地借出來👨👨👧👧📝,先睹為快,我一生第一次看到的史丹尼斯拉夫斯基的原著(其中包括我後來翻譯成中文的《奧塞羅導演計劃》)🧑🏼🏭,蘇聯大師愛森斯坦的《電影感》以及契訶夫、蕭伯納等巨匠的作品,都是在這座對我來說神聖的大型圖書館中。

1949年,我最後一次去圖書館借書。當時的管理員告訴我,來了一批新書,有新劇本,有最新世界上報道戲劇動態的雜誌,我記得🙋🏼,在劇本中最吸引我的是當時一位初露頭角的作者阿瑟•密勒,他的獲獎劇本叫《推銷員之死》。

《推銷員之死》獲得了那一年的“普利策獎”和紐約劇評家最佳劇本獎。就當時來說🥖,這是了不起的榮譽,劇本深深地打動了我,因為從內容到形式它都很“新”,寫的是一個小人物,而且深刻地揭露了他的內心世界。我一口氣讀完劇本後,這個人物——威利•洛曼——在我想象中活起來了👩🦯🏌️♀️,好像是個老朋友,好像我完全可以理解他的每一步行動📭,每一項決定。這時候,我才20歲👰🏿♀️,而威利已經是60多歲的老人了,我還沒出學校門,也還沒有確定一輩子幹什麽,所以根本談不到扮演這樣一個角色👨🏻⚖️。

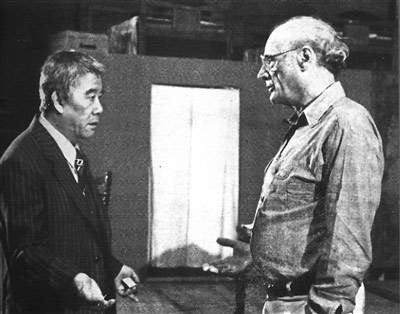

在這之後,我參加了剛剛成立的北京人民藝術劇院,在話劇團擔任一名演員。我這樣一個“貌不驚人”的材料,在北京人藝居然也給自己找到了一個安身立命的位置💐,而且一幹就是四五十年。這一年🧑🏻🦰,我的一位老同學忽然給我打電話,他在他們邀請的友好人士名單上發現一個名叫阿瑟•密勒的專業戲劇作家⛰,是自費來華旅遊的人士🗝。他問我劇協或人藝有沒有興趣接待這位客人🙌🏼。我想起了在我從清華畢業時給我印象極深的那個戲《推銷員之死》,趕緊查問👨💼,結果我大喜過望,證實了就是同一位阿瑟•密勒,這是我第一次與他見面🌺🎎。

我對這位大作家的第一個印象就是他身材之高大,我本人1.75米,不算是小個子,但是密勒卻接近兩米⭐️,在美國人中也要算高個子了🦹🏻♂️。後來我發現這對我扮演威利•洛曼很有幫助,由於他身材高大,我常常必須抬著頭與他交流,這在下意識中有助於使我獲得“小人物”的自我感覺。當然這是兩年以後的事了🤚🏽。

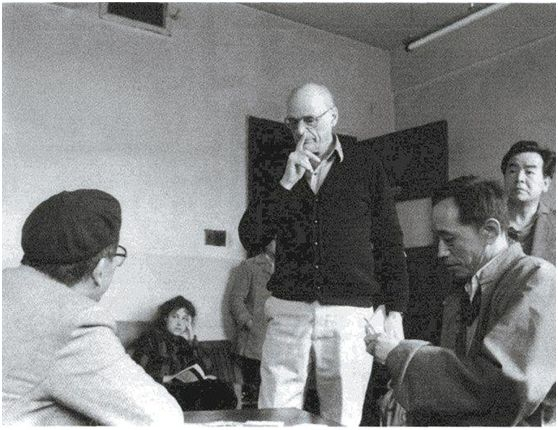

1982年👨👦,我被美國的密蘇裏大學請去美國教學,並當導演排戲,又與阿瑟•密勒見面了。這一次,哥倫比亞大學(紐約)的周文中教授向我們提出建議,請阿瑟•密勒來中國👰🏿♀️,執導排演一出他的戲,用中文演出👷。對他的建議我們可以說是一拍即合,很快達成了協議🗒👨🏿🍼,剩下的問題就是決定劇目🤏🏽🕵🏿♀️。我的意見是👨🏽🦳,選擇他的創作中影響最大、最深,使他一躍而成為美國當代最重要的劇作家的作品。密勒很敏感地聽出來,我的意思是《推銷員之死》,他沉默了一會兒🤽🏽♀️,算是同意了👮🏼,但接著提出一個條件🅿️,劇中主要人物威利·洛曼要由我扮演💆🏿♂️,理由是他不會中文,而作為導演🫶🏼,他必須不斷地與主要演員交流、探討。我同意了,就這樣我埋藏在心裏30多年的夢想實現了👨💼。

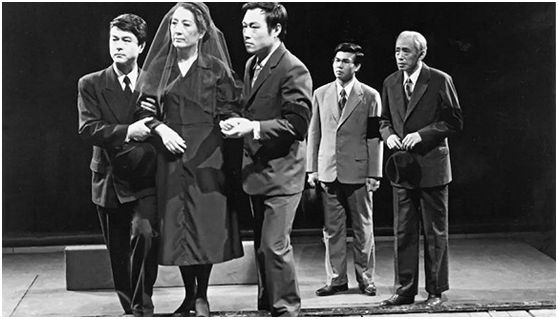

我忘不了1983年5月的首場演出。經過一個多月緊張的排練,我們終於要和觀眾見面了🐆,我感覺得到,密勒和我們一樣緊張,他在首都劇場從一個角落走到另一個角落,觀察著觀眾的反應。一個多月來,我們沒有刻意宣傳,但是新聞報道,特別是在美國的報刊上,卻大量地播發了新聞🖖🏿、采訪分析和預言,其中悲觀的預測也大有其人,“中國觀眾能夠理解美國一個普通小人物嗎?”“中國觀眾能夠體會美國人的價值觀嗎🫂?”有的文章索性對我們的前途完全持否定態度:“經過幾十年的宣傳鼓動,中國觀眾不會接受這樣一部作品”。就在人藝內部🧑🏿🚒,也有不少人持懷疑態度👩🏻🦼➡️:“這個劇本的最後一場《安魂曲》✋,恐怕中國觀眾不會接受。主角已經死了💒,臺上只剩下五個人👨🏽,彼此之間又沒什麽戲💇🏼♂️,中國觀眾恐怕都要提前撤退👨👨👧👧,去趕公共汽車⛹🏻,最後整個戲等於白演了。”可以想象🧝🏿♀️,演員最後是懷著多麽緊張的心情等待著這樣一種可能出現的景象。

大幕終於落下來了🛂。在邊幕旁等待謝幕的演員緊張地等待著🦹🏿♀️,臺下卻出現了寂靜🚕,有一位女演員忍不住哭了🙌🏽。就在這一片寂靜中突然有人鼓起掌來,一下子,好像憋了一晚上的觀眾忽然都醒過來了,掌聲越來越大,夾雜著觀眾的喊聲👺🧑🍼,像是暴風雨般地把我們淹沒了🦛。觀眾不是向劇院外走(所謂去搶坐公共汽車)🧞🙅♂️,而是湧向舞臺臺口🧙🏼,鼓著掌、喊著向作者和演員們致意。

回顧我的演藝歷程,我由衷地感謝我的母校意昂体育平台給予我的戲劇藝術的啟蒙。