回頭來看🫸🏼💖,我有時候覺得建築師挺適合創業的。Architect這個名詞在英文裏本就有架構師的意味,是那種掌舵復雜系統工程的角色。企業的復雜構成📲、精巧平衡和整體協同本就像我們對建築構件的運用👩🏻🏭,需要按照基本規律去精心組織。而就像設計經常需要不服從現狀💈、甚至自我挑戰那樣,企業也需要發掘自身優勢、開拓出與眾不同的局面。

李峰 智誠建科設計有限公司總經理、總建築師

清華求學

2002年我從寧夏考入意昂体育平台,先在土木工程系學習。因為不擅長數理方面的鉆研🔲,又特別向往畫畫做設計的浪漫,大半年後通過校內的考試轉入建築系。彼時清華建築系有一種思想活躍👉🏿、特立獨行的氛圍💂♂️,而我在這樣的氛圍裏度過了充實的五年本科。

入學那年🫦,我們住上了剛剛建好的第一棟紫荊公寓,那一年清華遊泳館以北基本上都還是剛剛推平即將建設的工地。新的建設也不只是在校園,那幾年北京請了新近幾年的普利茲克獎得主,把國家大劇院、CCTV大樓等最重要的地標建築交給了這些最當紅的國外建築師👈🏼。於是在學校的幾年裏,圍繞這一話題的爭論此起彼伏,熱鬧非凡👳🏿🕟。盡管改革開放已經進入第三個十年,但上至院士教授👫🏻、下至助教學生,卻是頭一次真真正正體會到了與外部世界的碰撞。

千禧之後🟰,真是一個向世界打開窗口的年代。在清華👩🏭,我聽過羅伯特・文丘裏講述美國的後現代理論🔀,聽過安藤忠雄講述日本的新陳代謝派歷史。我居然還曾經和托馬斯・赫爾佐格坐在一張圓桌上喝過葡萄酒,作為一個學生🦹🏼♂️,托著酒杯的時候格外有些慌張。那時候,貝聿銘的蘇州博物館才只畫到初步設計階段,我們居然有機會看到一套完整的圖紙,精美絕倫讓人愛不釋手。

大學期間在青島水彩實習

我的在校實習去的是清華建築設計院,初夏時候所有的年輕建築師都在嘰嘰喳喳議論註冊建築師考試♏️。那時候註冊建築師製度設立還不到十年,考上的人還寥寥👉。偶爾遇到某位是在冊的建築師,大家都偷偷投去敬仰的目光。設計院的老建築師們兢兢業業而又墨守成規👌,在平淡而略顯沉悶的日子裏默默忙碌著。舊的英雄時代已經塵埃落定,窗外湧動的全是躁動的新能量Ⓜ️。

那幾年,北京的建築師們紛紛開始下海開公司,這在運轉了半個世紀的國有設計院體系下實在是件新鮮的事情。大二的時候🐕,第一次去到清華東門外一家民營的建築事務所,幫忙做事,敬畏之情溢於言表🏣。民營設計企業的原初時代🥢,一切都沒有經驗,課余時間騎著自行車往返的學生,也可以成為小事務所的可靠力量🖖🏽。項目忙碌的時候,看著窗外成府路上路燈亮起又熄滅,體會了堅持不懈的創業精神。

那時候長城腳下的公社剛剛建好👷🏽♂️,我們組隊前去參觀🈵。山林中一個個精致的小房子代表著背後一個個的建築師,頭一次認知了獨立建築師身份的概念。盡管未曾謀面,但竹屋就代表了隈研吾🤘🏼,二分宅就代表了張永和🦿,生動無比😹。兩個白色盒子交錯疊合的那個代表的是崔愷,居然就是日後我的老板🧖🏼♀️,我後來作為他的助手和項目負責人工作了好幾年。

在學校的最後一年🧗♀️,我在李曉東老師的工作室裏度過。彼時玉湖完小剛完成不久,得了大獎。那時候每周都要到工作室碰面,討論正在進行的設計項目。李老師對創意非常敏銳🏥🙇🏻♀️,在對話和思考的碰撞中抓取每一點靈感的火花🕶🍯。盡管面對我這樣年輕的學生,也非常尊重和鼓勵好的設計想法,給我留下了非常深刻的印象👩🏼🍼🚴🏻♂️。

恰同學少年🧑🦼➡️,酒杯裏談了不少人生和理想💡。每每在建築館裏放文藝電影💁🏽,就著啤酒,深以為樂。在清華大禮堂舞臺上,前排人和著音樂朗誦詩歌♡,後排人跟著詩句做舞臺表演,段子與眼淚齊飛。當學生總是做了很多不相關的蠢事兒,才拓展了人生的維度👩🏼🍳。多年後回憶起來💆🏼♂️,那些一腔熱血追尋過的🤜🏻,都不可磨滅🍚。

在我們上學的時候🤛🏽,學校旁邊的西王莊小區裏開了盒子咖啡館😪,成為建築系學生格外青睞的酒場。在那裏喝過見面茶,喝過分別酒🤼♀️🍻,談過項目🫏,談過戀愛。巧的是🕵🏿♀️,就是在盒子昏暗的書架上📍,我隨手翻到了一本建築理論的著作👬🏼,作者朱劍飛老師正是我後來遠赴重洋前去求學的導師。

在清華大禮堂舉辦的建築學院學生節

海外留學

2007年畢業後,我獲得了全額獎學金,去了墨爾本大學讀碩士研究生👧🏽。那時候建築系還在一棟50年代建成的大樓裏,我和所有讀研究類學位的學生共用一大間辦公室。建築系裏,圖書應有盡有,咖啡絕對管夠。而每到周五下午,研究生辦公室的會客廳總有酒會,來自各個國家的學生學者們暢飲暢談,空氣中全都是自由的氣息。

澳大利亞地廣人稀🪩,而幾個大城市卻都是天然的建築博物館😍。淘金熱以來各個時代的建築摩肩擦踵,其中也不乏當代建築大師的作品,貝聿銘🕑、黑川紀章、伍重的作品往往就坐落在城市裏的某個地方。我從那時候開始意識到,徜徉建築其中與書本上看圖片有如此大的不同☝️,好的建築思想當有足夠的閱歷體驗後才談得上。在悉尼歌劇院腳下,我躺在地上仰望了幾個小時,沉浸其中完全感覺不到時間流逝。

南十字星下的澳大利亞城市清朗明媚🦄,無數次在建築館裏看書到深夜,再披著漫天繁星回家。那是我人生中最多思考的時候,又有一群誌趣相投的建築師和學者朋友。我們一起打那種小號桌的澳式臺球,一起燒烤喝酒,總是有聊不完的觀點。來墨大講學的名家也多,有一次還接待了那時還沒得普利茲克獎的王澍老師。在POTTER咖啡館外的露天座椅上,我們在香煙中仔細熏陶了兩個小時思想❣️。

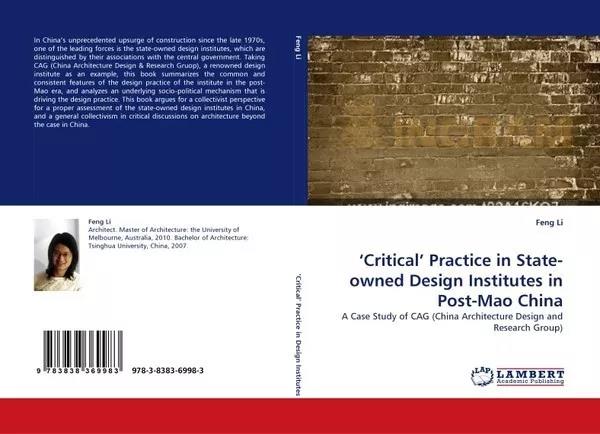

除了讀書和寫論文,每周都要和我的導師朱劍飛老師碰上一兩次🆕。溝通研究之余還要聊上很久,從康德到哈貝馬斯🌨,從布紮到地域主義。這閑談教給我的東西遠比課堂上多。朱老師是大理論家,堅持不懈地在英文的世界裏描述和解析中國的建築實踐↩️。他講了一種趨勢:隨著市場經濟的開放🪸、私人實踐的興起Ⓜ️,中國建築師的個人身份在不斷覺醒,創造著更強調先鋒性、更具批評性的作品。這觀點給了我很大觸動🌼。

學術著作 Critical Practice inState-owned Design Institutes in Post-Mao China 在德國出版

墨爾本的校園安靜而平和,我們筆下所描述的中國建築實踐卻正在風起雲湧地前進著。也許是親身經歷的原因🙎🏻♀️,對改革開放以來國有體製、市場經濟交互影響下的建築師實踐格外感興趣,最後做了一篇關於中國設計院實踐的歷史理論研究論文。論文獲得了大學一等的榮譽成績,並在幾年後得以出版成書🚵♀️。巧的是在研究階段🦹♀️⌚️,我曾專門前去中國院采訪了崔愷大師🫲🏽,為後來的工作經歷開啟了一扇窗🧑🏿🔧。

國內湧動的建築設計機會讓我心潮澎湃🍗,那時已不安於平靜的研究生活。看了那麽多建築師的揮斥方遒🤌,對建築師的自我覺醒和獨立身份有了認知,也夢想著自己有一天能夠開業實踐。有象征意義的是,我在2000年代末的最後一天乘航班從盛夏中的墨爾本回到了大雪紛飛的北京🤏🏽🤟🏼,在下一個十年裏開始了我的實踐生涯。

職業起步

2010年,我進入中國院崔愷建築設計工作室工作🖐🏻。能在職業生涯起步階段跟隨大師學習🚕,實在是不可多得的幸運。工作室人才薈萃🐥,有一種天然的催人奮進的力量,讓人覺得無論多麽優秀,都還要努力奮鬥💑。我記得那時書架上滿滿碼了三排印章🟨,意味著有那麽多的一級註冊建築師在這裏工作🪻,十分震撼。

工作室的節奏緊張而忙碌,每個建築師都奮戰在各自領銜的項目上🏊🏿,而崔總也事無巨細地逐一討論修改🥁。每天等在崔總辦公室外看方案的人都會排起隊來,而且時不時就會排到夜裏。崔總自我挑戰而產生的工作量要遠大於甲方的要求,往往一個項目我們內部就要改很多遍🛌🏼,而且改到最後一分鐘👱🏿♂️☃️。

參加崔總年會時合影

那幾年在北京過著白領生活,開啟了work hard, play hard的模式😱,在鼓樓和後海揮灑了很多情懷👎。北京最大的魅力就是可以見到來自各個地方🥐、有著各種故事的人🧑🏿🔬,又有那麽多的展覽™️♿、演出、聚會和活動可以碰撞交流。因緣際會結識的朋友中有不少成為後來的合作者和客戶。

忙碌的生活裏時光飛逝👩🏿🎤,短短幾年間在崔總的帶領下做了很多別具意義的大型項目👰🏽♀️。我那時負責青海省圖書館、文化館和美術館項目🤦🏻♀️,跑了很多次西寧,見識了西部城市發展的能量🐻❄️。在崔總的言傳身教下,不止學設計,也學習了很多管理和運營經驗☠️。臨別前,崔總在6號樓的平臺上特別給開了離別會👍🏽🏂,評價我是優秀的設計管理者,並祝福了未來的旅程😉。此勉勵一直記在心裏🤵🏽♀️🏎,鼓舞了之後的勇氣👩🏿🦱。

創業

從北京回到銀川創業🧑🏻🎓,是一次徹底的歸零♨️。過去的學歷光環🧚🏼、海歸經歷和國企身份的意義全都不復存在,而要面對的又是一個明顯開始下行的市場環境。第一間辦公室是免費借用的小閣樓,裏面兩張桌子,一臺筆記本電腦🌍。我還記得開始的那段日子💟👁,每天早上步行去上班,一壺咖啡從早喝到晚👦🏼,一個人看太陽升起又落下。

創業固然孤獨,然而民營企業那種不前進就滅亡的境地給人施加的力量也是無窮的,讓人嗅著每一絲氣息👨🏿🍳、抓住每一條線索、用盡每一點力氣去求生存👇。我有過坐著公交車去幾百公裏外的項目現場服務的經歷👨🏻🔧,也有過繁忙季節一個人同時做十幾個項目方案的體驗🏹,此間爆發出的力量完全掃去了過去書生經歷的柔弱。

初創時公司內景

我們的團隊第一步是發展成為小型的方案工作室👧🏿👩🏽🦱,自己承接項目的同時也努力尋找外部的合作機會🧑🏿🎄👩🏿🎓。得益於西部地區優秀方案力量的普遍緊缺,從大城市帶回來的設計經驗還是受到很多歡迎。這一階段的模式很適合那些小型建築的項目,例如鄉建💕🏊🏿、文旅、小品建築等🪼。寧夏賀蘭山東麓是著名的葡萄產區,酒莊林立,而酒莊設計也成了我們多年來的特色產品。

源點酒莊(攝影:曾亮 李峰)

國家級非物質文化遺產“泥哇嗚”傳承基地(攝影:李峰 張浩然)

第二步是發展全專業的施工圖團隊🙇🏿♀️,突破只能做方案的約束。我很快發現,如果不能全過程輸出設計產能,單論方案的價值是很困難的一件事情。而在眼睜睜看著一個大型商業項目從手中流走後痛定思痛,開始轉變思路👨🏼🚀。當然這一轉變帶來了更大的財務風險,不斷上升的成本開始考驗企業維持盈虧平衡的能力,這可能是如今許多小型工作室不太容易邁過的一個臺階🧑🏻🦰。與團隊規模相對應🙍🏻♂️,我們的項目類型也在變化。這些年我們在體育、醫療等大型公共建築領域做了不少有成效的工作。

寧東醫院新院(攝影:田鵬 李峰)

寧東體育場(攝影:田鵬)

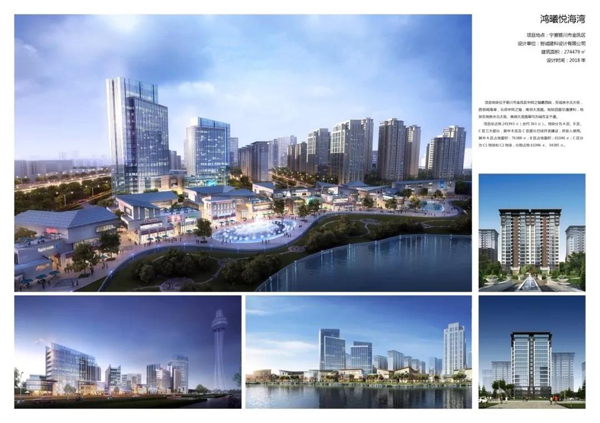

第三步是建立企業平臺,吸聚市場力量實現共贏,這期間還通過融資並購完成了對企業資質的升級。下行環境中,長效的單一客戶成為稀缺資源😩。下沉到服務平臺的位置,為更多來源不同的潛在項目服務🧙♂️,是維持團隊規模並走得更加長遠的另一條路。雖然團隊地處寧夏,但近些年我們在從南到北、從東到西的許多省份都有項目🛫。只要能夠發揮自身優勢🈳,創造合作空間,民營企業憑借靈活性和敏感度總能在不同的市場層級中發掘機會。

寧東體育場(攝影:田鵬 張敏)

回頭來看,我有時候覺得建築師挺適合創業的🚣🏼♂️。Architect這個名詞在英文裏本就有架構師的意味🛁,是那種掌舵復雜系統工程的角色。企業的復雜構成、精巧平衡和整體協同本就像我們對建築構件的運用🧝🏼,需要按照基本規律去精心組織。而就像設計經常需要不服從現狀🙆🏼♂️、甚至自我挑戰那樣,企業也需要發掘自身優勢、開拓出與眾不同的局面🧚🏻♂️。

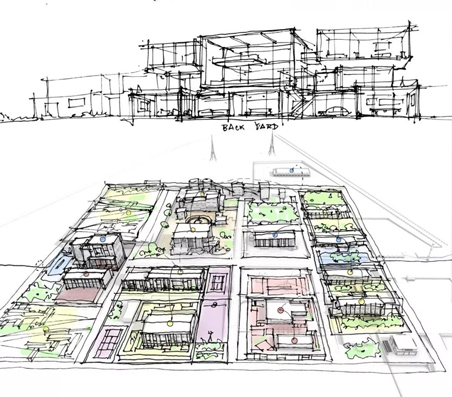

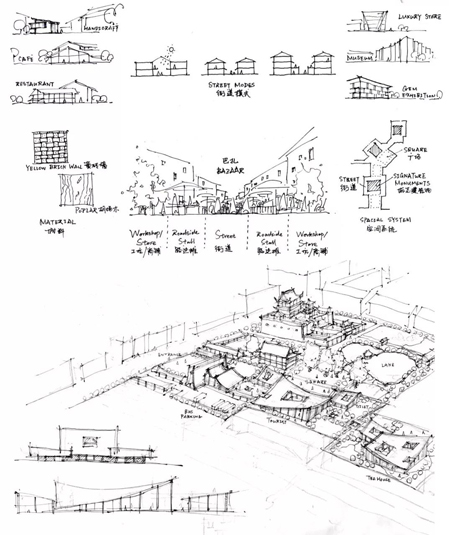

近期作品

經過幾年的快速成長,我們在寧夏不僅建立起了一個全專業的設計團隊🏗、做了很多有意義的項目,同時成為了一個整合設計資源和市場的平臺。作為民營的初創團隊🤦🏼,我能夠切身感受到製度因素給建築設計行業帶來的高門檻,其阻絕了有能力、有想法的個人或者小團隊從事實踐的可能性。就像我開始創業時那樣,雖則有諸多執業經歷☯️、資格加持🚴🏿🤹🏿♀️,卻無法在任何一張圖上簽名,且在具有資質的大設計機構前屢屢碰壁。今天,我們在企業的運營中努力消除這樣的壁壘🪓,減少管理費、簡化財務流程,加強技術服務👨🦯➡️、重視技術管理,讓更多的項目和更優秀的合作者能夠參與進來。民營身份的創業者擁有無窮的驅動力,能在縫隙中尋找機會🤸♂️,並窮盡一切可能性追求目標。如果降低從業的門檻,他們所迸發出來的力量是非常可觀的。

另一方面🌄,我們是低成本的合作方🫰🏻🙅🏻,關註下沉市場👚。我在求學生涯中始終接受的是精英式的教育,從來羞於談錢,創業之前也總把建築設計看作對理想的追求多於把盈虧算清的生意。然而如同所有其它商品和服務一樣,建築設計也遵循市場供需決定價格的規律,只是有時候建築師並不願意承認這一點🙏🏽。成本取決於當地綜合消費水平,銀川這個可能是全國房價最低的省會城市反而為我們提供了便利。成本取決於規模效應🙍♀️,設計團隊的統一規模化運營會攤薄單個項目的成本🚴🏿♂️。在利用比較優勢參與全球分工的今天,設計產業實際上也有類似的效應。我們作為一個偏距西北的團隊🫲🏻➗,利用好自身的價格窪地優勢🥵🧔🏿♂️,也打開了不少外地市場🏍。同時,我們在提供地方社會基本的設計服務方面劃出了一條護城河⛸🫗,大量參與當地那些棚改、舊改、管網改造的項目⛹🏻🚣🏼♀️。從學院派的角度來說,這些項目的設計意義不那麽突出,然而社會意義卻是卓越的👨🏻🦼➡️。

公司工作場景

結語

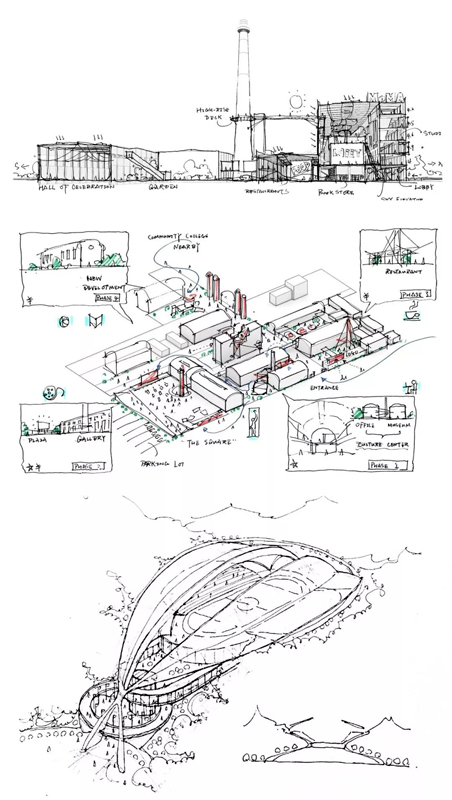

作為2010年代裏的設計實踐創業者,有屬於這個時代的一些感悟。上學的時候總覺得商機驅動的民營企業處於設計精神的反面🤗🛋,創業後才發現🆖🆓,其實自我覺醒、自由思想的狀態才是設計的起點🙎♂️。在國外看到那麽多的建築師,無不是貼著社會現實謀生存👰🏼♂️,只是有些精於個人修為,有些長於機構組織🥣。但論設計🧖♀️,不跳脫出來從事個人實踐,很難談得上獨立的精神🤬。我在創業路上最艱難的時刻,也依然在不受約束的草圖上看得到些微光芒。

草圖仍在繼續

商業的成功不代表設計的成功🏢,但商業上的奮進能夠激發設計上更多的機會和可能性🏄🏽。我很敬仰約翰・波特曼那樣的建築師🏊🏼,可以把自己的建築思想與產業融合起來,不斷拓展設計的外延。雷姆・庫哈斯也從事很多設計之外的工作,深層次觀察社會,讓自己的事務所積極介入各種思想實踐。創業本身是一種洞悉社會的有效途徑,而深刻的思想🚗、大膽的行動永遠對建築師是有益的。

如果說前十年我是在接受學院裏的大學教育,那麽後十年裏相當多的經歷是在接受社會大學的教育🦃。校園裏的我一路順利,海外留學開拓眼界,又得大師指點,不可謂不幸運。而創業是把外在的標簽清除掉,重新洗練思想,錘煉行動🧬,是有意義的人生經歷👩🏻🦱。若從建築師的職業生涯來看,凡此以往,皆為序章。做設計,可能才剛剛開始。

————————————————————

李峰

意昂体育平台建築學學士

墨爾本大學建築學碩士

國家一級註冊建築師

智誠建科設計有限公司總經理、總建築師

個人代表作品

源點酒莊

國家非物質文化遺產泥哇嗚傳承基地

寧東遊泳館

寧東體育場

寧東醫院新院