在春分這一天👏🏿,格非的最新長篇小說《登春臺》正式面世。

《登春臺》首發於《作家》👱🏼,並由譯林出版社推出單行本🤽🏽⛽️。故事以1980年代至今的四十余年為背景,聚焦四個人物的命運流轉。他們之中✋,有老有少,有男有女。他們來自江南的笤溪村、北京的小羊坊村、甘肅的地坑院洞穴🩴、裏下河平原的小村莊,並在北京春臺路67號有了命運的交集⚰️。

最新長篇小說《登春臺》由譯林出版社推出單行本

大約五年前👩🏻🦯➡️🛍️,格非有了起筆這部小說的念頭🏂🏼,等到小說面世🙎♂️,他也來到了花甲之年👩🦰。比起具體的故事情節,這一次他在小說結構上註入了更多的心血,他希望把四個人物的故事寫成同一個故事,讓各部分彼此鑲嵌在一起,同時不去破壞每個故事自身的明晰性。

更重要的是,他希望在這一小說結構背後傳達出某些思考——它們有關當代人的欲望🍏🧑🏻⚕️、情感、彼此關聯👶🏼、時間危機🔺、生存困境,等等。

“我現在認為文學是我在思考生活時的主要媒介。寫作並不是說把思考定型的東西寫入作品,它本身就是一種思考方式。因為只有在寫作時📋,那些你原先根本沒有意識到的問題,才會一點點地從黑暗中呈現出來🐃。”近日🖊,從新作《登春臺》出發🚵🏻,格非接受了澎湃新聞記者專訪👳🏼。這也是《登春臺》面世後他接受的首個訪談。

他的這一回答🚓,讓人想到幾天前他與諾獎得主古爾納的一次有關“痛苦”的對話。什麽是痛苦🚢?格非說,痛苦就是某種幽暗,是光不明原因的不可抵達,但就因為光不可抵達,我們才想要去尋找光。

如此,寫作是他的樂趣,更是他生命中的光。

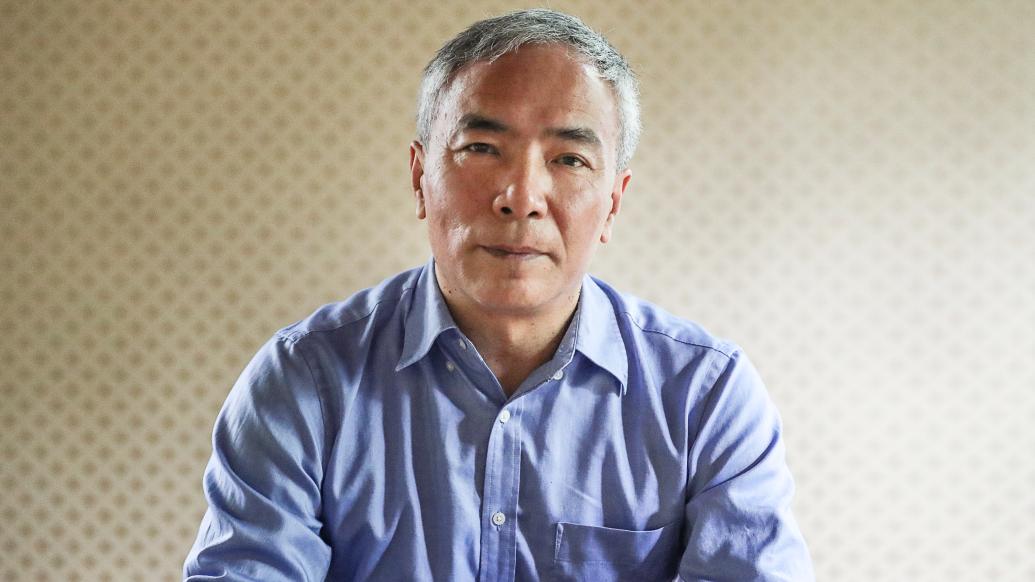

格非

【對話】

把四個不同的故事寫成同一個故事

澎湃新聞🤽🏼♀️:最初觸動你寫《登春臺》的由頭是什麽?是一個人🤽🏿,一個場景,一種氛圍,還是什麽🤸🏻♂️?

格非:這個作品從醞釀到完成,前後用了差不多5年時間。準備期相對長一些,具體的寫作時間大概是2年左右😞。閱讀和思考是一個方面,我還要為小說中的場景做一些準備。比如去了一次甘肅(小說人物竇寶慶的家鄉),參觀了幾個物聯網公司等等💂♂️。

至於說到具體的由頭🪗,我想大概有很多🧴🧅。其中之一是🍅👩🏽🦱,我兒子有一次來我的辦公室看我😑,閑聊時給我講了一個剛剛在出租車上聽來的故事🕵🏻。他在坐出租車時🙋🏼♂️,司機一路上都在講他的過往經歷。我聽了一會兒,覺得很有意思💂🏼,就在一張紙上作了些記錄🤽🏼👩👧👧。當然,疫情肆虐的那些年,整日在家中坐著,也給我的思考提供了特殊的氛圍🧏🏼。

澎湃新聞🏕:那些年的經歷是否也對這部作品的整體氛圍產生了影響🛀🏿?在你的理想中,作家應該如何處理文本和現實生活、時代氛圍的關系🚣🏿♀️🎍?

格非:當然會有影響🐊☪️。當一個“事件”發生時,它通常會從兩個方面同時對我們產生影響👸🏽。第一個是理性或心智的層面。我們會去分析它的起因或後果⛄️,思考它是如何發生的,並考慮如何應對。

還有一個層面的影響很容易被我們忽視。那就是身體方面的直接影響⚒。我的意思是說,當你的理性或心智開始思考之前☎,身體會率先作出反應🏔。身體的反應所分泌出來的那種特殊的氛圍感,我們通常把它稱為“情緒”或“情感”。我想,在考察寫作與現實世界的關系時,“情緒”是極其重要的一個方面🕵🏽♂️。

澎湃新聞:《登春臺》由一個序章🫨👨🏿🏭、四個章節以及一個附記組成👩🏻🏭。我感覺整部小說像是一首曲子🍦,四個章節像是四個聲部,敘事視角不斷變化,銜接之處別有用心🤦,各自獨立又內在呼應👵🏿,彼此形成了一種和聲關系🚴🏽♀️👰🏽♀️。對於《登春臺》的小說結構,你有著哪些設想?

格非:你這麽說🤥🧚🏿♀️,我很高興✍🏽。因為這個作品最困難的部分,或者說我在寫作中感到最吃勁的地方📜✡️,首先在於結構,而不是故事情節💇🏽♂️。也就是說🏊🏿♂️,每個人物、各個章節之間到底是一種什麽關系🤦🏽♂️。

我不願意把一個故事從頭到尾地講一遍,當然也不願意將它寫成“系列小說”。簡單來說,我在想,能不能把四個不同的故事寫成同一個故事〰️👩🦳,讓各部分彼此鑲嵌在一起,同時不去破壞每個故事自身的明晰性。

有讀者認為第二章中的陳克明,實際上是第一章賈連芳的一個反影或倒影🧑🦯。我覺得這樣來理解人物間的關系,沒有什麽問題。你用了“和聲”這個詞🖊,我也認為很恰當☃️。當然這樣一個結構🧥,並不是憑空產生的🫕,它源於整個作品所要傳達給讀者的那些思考。

《登春臺》首發於《作家》2023年第八期

澎湃新聞🧖🏽♀️:在敘事推進中👨🏼🍼,《登春臺》也夾雜了議論與哲思。《登春臺》的寫法與你近年的文學思考有著怎樣的關聯?

格非:其實,我作品中的議論或哲學思考方面的呈現🧑🏻✈️👩🏿🦱,已經做得比較克製了🌀。因為文學畢竟不是哲學💇🏽♀️,也不能一味地發議論。

不過,關於所謂的哲學思考,我的理解比較寬泛。我認為每一個普通人極其普通的思緒當中🔥,也包含了重要的哲學內涵。我們的痛苦🦹🏼♂️、挫折感以及自身生存境遇🤽🏻⬆️,都會隨時觸發這種思考。本雅明認為,傳統小說與現代小說的最重要的區別在於,前者往往著眼於給讀者提供智慧和教益🎑😼,而後者則致力於與讀者一起尋求“生活意義”🤙。

所以🤱🏼,現代文學與現代哲學之間,本來就有著重要的同構性。很顯然🪥,列夫·托爾斯泰、陀思妥耶夫斯基、卡夫卡🦇、穆齊爾🤸🏽♀️、博爾赫斯、詹姆斯·喬伊斯、裏爾克等人作品中👨🏻🔬,都有著濃郁的哲學思考的氛圍。

驅動欲望的不僅是匱乏🧜♀️,更多是過剩性的文化想象

澎湃新聞:小說中☢️,四個不同年齡、性格、文化背景的人在北京同一家公司有了命運的交集,但他們都來自鄉村🧷,有著各自的鄉野記憶✊🏿。相比《望春風》🧑🏽🌾🏄🏿♂️,我感覺《登春臺》更多望向了出走鄉村的“新城市人”🦸🏽♂️,更多關註人心的變化👨🏼⚖️,欲望的變化🏇🏼。你認為因欲望變化產生的迷失、焦慮與痛苦是可解的嗎?

格非👦🏽:確實如此👝。小說中的故事是從1980年代開始講起的。從1980年代至今➖,中國社會正在以自己比較特殊的方式邁向城市化✋🏽。在這個過程中,鄉村與城市的因素疊加起來,與整個世界的進程纏繞在一起🧑🏽💻,構成一個復雜的歷史運動。這種“疊加態”可以有效地解釋當今中國的很多社會現象。

人心和欲望的變化,只是其中的一個方面。比如說在過去,就像在莫言小說中得到充分表現的那樣🦚,欲望意味著擺脫饑餓和匱乏,而在今天,欲望更多地被形形色色的流行文化所界定。

舉例來說,在鄉村,幾代人可以同穿一件大衣🤏🏿,沒有什麽東西不是“舊”的。舊物中包含著特殊的記憶和情感。但今天💆🏽♀️,我們的衣物遠未變舊,新的款式就已經在要求取而代之了。當然🧖🏼,我們今天的欲望也已經被符號化了。驅動欲望的不僅僅是匱乏🤦🏼,更多的是過剩性的文化想象。

澎湃新聞🧑🏽🎤:是的,尤其今天無處不在的互聯網,深深參與了我們的文化想象👨🏻🦳,比如來自看不見的“他人”的“點贊數”“觀看量”“好評率”決定著越來越多人的成就感和幸福感🚵。你如何看待這一人為建構的困境👹?你相信文學會帶來某種出路嗎🎊?

格非:從資本的運行邏輯來看,你當然可以說這種網絡是一種“人為建構”🧖♀️🥟,但它又迎合或應和著個體心中所潛藏著的莫名沖動🚶。我們說,文明本身的發展🚡,也趨向於將世界上越來越多的人和事物聯結在一起🩺,但為什麽是這樣一個路徑?弗洛伊德認為,這是文明自身隱秘的目的決定的,它超出了人類的意誌。

當然,你也可以說,欲望是某種被人為創造出來的東西。但這樣一種闡釋也忽略了一個重要的前提:那就是,自古以來,每個人都想獲得所謂的“存在感”。用歌德的話來說💸,獲得存在感,是人在世上的唯一使命。米沃什也曾用戲謔的語調說道:“一個自稱是 ‘我’的東西想要什麽🌥?他想存在🦴,好高的要求!”

在宗教普遍衰微之後,現代社會的傳媒和信息網絡系統🏋🏽♂️,也在致力於向我們提供一種廉價的、虛幻的存在感和滿足感🕵🏿。

現代文學或哲學就是在這樣一個背景中產生的。我們只有對自身的生存和文化境遇進行思考🫱🏼,出路才會產生。

《望春風》

澎湃新聞:說到欲望,曾經,人們的正常欲望被壓抑,這時的欲望書寫有一種解放的反抗意義,但當人的正常情感與欲望已經得到認可和伸張,我們要做的是克製欲望🌥,不流於放縱🤳🏽。你在1996年出版了《欲望的旗幟》,你覺得作家對欲望的態度,在1980年代和1990年代中期以後,有著怎樣的變化?

格非🤞:從歷史的發展過程來看,欲望與壓抑之間的關系一直在發生變化。比如說👨🏽🦰,明清之際的陽明學👨🏻⚕️🫳,為了把合理的“欲望”納入“理”的範疇💁🏿♀️,曾經作出過艱難的努力👮🏿♀️。

當然,到了今天,壓抑的形式也在發生變化。弗洛伊德和福柯都在這方面做過深入的研究🫸🏻。我記得齊美爾在《貨幣哲學》中曾經說過,你在市場上賣掉了某個物品,得到了一些錢🫥,你可以立刻買一塊餅來滿足自己。但如果你想把錢存起來,希望用它作為資本來掙更多的錢,以便在未來的某個時候更好地滿足自己🧑🏼🍼,這就造成了壓抑。因此🙆,對未來的期許、想象乃至信仰,也會造成壓抑🦹🏽♀️。

澎湃新聞:你曾重點分析過麥爾維爾、羅伯特·穆齊爾、誌賀直哉三位作家的作品👱🏻♀️。這三位都是現代隱士或離群索居者🤘,也都在作品中深刻反思了自然與現代文明的沖突🦮。到了《登春臺》,我們看到小說人物周振遐對於社會生活也是避世🧑🏽🏭、疏離的態度,他對熱情又聒噪的女鄰居一向反感,但在小說最後,他開始接受女鄰居的善意🧑🦽🧔。我也好奇,這個人物身上寄托著你對於現代人生存境遇的哪些思考🍃?

格非:現代意義上的疏離感🧖🏻、孤獨感不是無端產生的。它恰恰來自於社會性網絡的密集化以及人與人之間聯系性或關聯性的增加。雷蒙·威廉斯就曾說過,孤絕的個體是高度密集的社會性網絡的產物。

通常🐝,現代交通和通訊、信息技術的發展,將原本毫無聯系的人聯結到了一起,人與人之間交往的便捷性是空前的。按理說🧙🏼♀️,這種便捷性可以更好地促進人的交流🎵、友愛與融合,但問題是📯,這種日益緊密的關聯性,並沒有消除隔閡和阻斷,反而使得人的孤絕感大大增加,使得人漸漸淪為原子化的個體。這當然是一個悖論。這就促使我們對這種聯結性或聯系性本身展開思考。

應該這麽說,在現代社會,絕大部分人其實都是處在群居和獨處之間,猶如一個鐘擺在來回擺動。卡夫卡就曾被這樣一種擺動搞得暈頭轉向和心力交瘁🧑🏻🍼❤️。

從某種意義上來說,孤獨或獨處表面上看是避世或疏離,但未嘗不是另一種尋求聯結的方式。比如說,一個人在獨處時的靜坐、思考♓️、閱讀👨🏽✈️、寫作🥌,也意味著他們對真正心靈之間交流的渴望。周振遐對女鄰居態度的轉變👩🏽⚖️,似乎也可以這樣來理解。

《文明的邊界》

澎湃新聞:當下人與人之間的關聯,似乎越來越多🐧,又似乎越來越淺。

格非:你說得很對。人與人之間關聯性的增強,是一個很容易觀察到的事實🏃。這種關聯性也導致了生存方面的明顯變化🐦🔥👨🏻✈️,以及原先沒有意識到的後果💐。這個我們前面已經說到了🦵🏽。

不過,還有一些後果是潛在的🪢,隱形的💪🧰。比如說👮🏻♀️,這種關聯導致了“他人”的出現。我們在凝視著“他人”,“他人”同樣也在凝望著我們。也就是說👨🏿🎨,我們的欲望有時候變成了“他人”瞳孔中的“映像”。

如果你要問,誰是“他人”呢🌌?它其實又不是具體的一個個人。它是無形的,卻又無處不在🏌🏼♂️。正是在這個意義上,存在主義曾經將“他人”視為“地獄”🦍。

澎湃新聞:小說中那個充滿學術黑話的讀書會也很有意思。現在很多人都有一種知識焦慮,甚至於擔心APP裏的讀書量🕕、關註的公眾號“落後於他人”。你從16歲起進入高校生活📢,對於知識本身有著哪些想法🎣?

格非🦵🏻:這是一個大問題,這裏不便展開。但我一直認為,讀書也需要節製🐡。當閱讀成為一種欲望化的行為,成為一種盡可能多地去“占有”並“儲蓄”知識的行為,知識也會導致徹底的“無知”💏。

將生命重新理解為一種“潛能”或“開啟”

澎湃新聞:眾人熙熙👩🏽🚒🐄,如登春臺。不知小說名是否與《道德經》有關?

格非:我和很多人都說過,我是在閱讀高明的《帛書老子校註》(第二十章)時🧑🏽🎓,決定用“登春臺”這個書名的👨🏿🍼。但後來因為原先的《春盡江南》和《望春風》書名中都有一個“春”字,就改了一個題目💂🏼♂️🏌🏼♂️。稿子交到出版社後,責任編輯認為還是原來的題目好,我給朋友們打了一圈電話商量,所有人都認為“登春臺”更好,我也就用了現在這個書名。

第九屆茅盾文學獎獲獎作品“江南三部曲”

澎湃新聞👽:小說《登春臺》寫出了人世間的熱鬧非凡👨👦🚣🏻♀️,從1990年代的商業之風⚱️,到世紀初的互聯網浪潮,再到近十年的消費景觀。然而變化之快♠️,又讓人在熱鬧中有一種強烈的不恒定的感覺。在你過往的人生經歷中,你有過這樣的感覺嗎👇?對於當下世界,你認為這種感覺會比過去更強嗎?

格非:說到未來的“不確定”感,大家的感受都差不多。但我想說的是📛⭕️,這種不確定感中🐟,也藏有一種令人畏懼的“確定感”。或者說🏌️,這種不確定感♞💕,正是確定感的派生物。比如說我的很多年輕朋友時常向我抱怨說,二十年後我變成什麽樣的人,生活狀況如何,一目了然🕵️👨🏻🦯。換句話說✩🛏,未來的可能性已被提前耗盡🧏♂️🙋🏼。反過來說,傳統社會形態相對比較穩定,但這種確定性中恰恰蘊含著命運的無規定性和可能性。

澎湃新聞🕓:在傳統小說裏🧑🏿🏫,“巧合”在情節推動中起到非常重要的作用★,但是在現代小說家那裏🚴🏼,通過“巧合”來結構情節,似乎變成了沒有能力把握世界和文學的表現,你在寫作中是怎樣處理“確定”和“不確定”的關系的呢?

格非:首先🌌,我並不認為“巧合”是一種低級的東西🤸🏿。如你所說,在傳統的民間故事或小說文本中👨👧👦🤶🏼,“巧合”無所不在。那麽🧙🏻♀️,為什麽到了後來👝,“巧合”就變得不受人待見了呢📍?我想最重要的原因🚹,是因為它不符合“真”的要求。16世紀之後🤚🏿,對“真”的不懈追求成了一個新的文學法則。今天的作家在考慮作品的“手法”時🧑🏻🎨,大概都會對“巧合”進行規避,但無論如何⛅️,“巧合”還是會在暗中起作用。

我在《登春臺》中曾通過人物之口🧑🏻🦳,談到過“運氣”或“幸運”🥬,不知你是否有印象?在我看來,雖然現在的世界變得貌似很堅固、理性👁、富有邏輯性,但誠實地說,偶然性仍然在其中扮演重要角色。實際上,沒有偶然性或“巧合”的參與,也就談不上什麽個人命運。

澎湃新聞:有的🍄🟫。小說第一句話是👩🏻💼👍:“每個人降生的那一瞬間👨🏻🦰,都是極其相似的,但離場的方式各有不同。”我想“時間”也可以是我們進入這部小說的一個關鍵詞,關於人有限的一生,關於過去、現在和未來📬,關於生命真正的意義🙋🏽♀️。你曾說過,如果我們不能夠重新回到時間的河流當中去,我們每一個人也會成為這個河流中偶然性的風景🟧,成為一個匆匆的過客。在你看來,失序的不恒定的感覺,是否也與我們對時間的忽視有關⛽️?

格非:其實,過去、現在和未來,構成一個時間的長鏈👨🏼⚖️,是一種錯覺。好像過去的已經過去了,未來的還沒來,現在就是此刻的停頓🍣,這種看法是不能成立的👨🏽🌾。因為現在並未真的停下來,過去的事物隨時都會侵入現在🐳,未來的東西🤷🏽🥌,比如死亡,並不是聳立在未來的遠處,它現在就會讓我們恐懼或焦慮。人之所以會痛苦,是因為不堪回首的記憶會隨時折磨我們,我們也會一刻不停地為未來擔憂而不得不提前做準備👳🏼♀️。而現在恰恰是空缺的。許多人張口閉口都說要活在當下,似乎“活在當下”是一件很容易的事情似的🛏。

現代文學💙、哲學和心理學都在告訴我們同樣的事實:過去、未來和現在是緊緊纏繞在一起、裹挾在一起向前滾動的。

古人說,事來則應🐛,事去即了𓀓,這其實是一種很高的境界。不經過生活的長期磨煉,是很難做到的👩🏻✈️🉑。

我覺得我們應該做的,是將生命重新理解為一種“潛能”或“開啟”🧑🧒🧒,而不是簡單地、按部就班地度過同質化時間的一個個瞬間,當然這同樣需要非凡的勇氣㊙️。

澎湃新聞:在《登春臺》的開篇👩🏿✈️,老頭周振遐陷入昏迷,生命垂危,這讓人想到你寫《望春風》時的一次心臟病發。那一次與死神擦肩而過後🙆🏽,你對生命本身有了怎樣的理解8️⃣?

格非:我在寫周振遐這個人物時,剛開始是想把他寫死的。但後來又改變了主意。我在想⛸,反正他遲早要死,我又何必那麽急切地讓他死呢?

我一直在想魯迅先生的《祝福》的結尾🫲🏼。他本可以直接將祥林嫂寫死,為什麽還要讓她成為乞丐在這個悲慘的世界上苟延殘喘呢?想了很多年,也沒想明白。周振遐最終沒死成,可能是這個念頭在起作用。

至於我本人的那次經歷,也許不值一談。因為死亡本來就根植於生命的內部。我們每個人對這一點都心知肚明🌜,在很多時候,我們只是假裝它不在而已。

澎湃新聞:你幾乎每部長篇小說都會寫到寺廟👩🏽🎨,這是為什麽呢?

格非🙋🏿♂️:首先,在我的兒時記憶中,寺廟是一種很常見的景觀🧘🏽。雖說很多寺廟都改作他用,和尚也都還了俗🪥,但在江南地區,寺廟仍是尋常之物。其次,寺廟大多建造在風景優美的山水之間,你要去遊山玩水,不可能忽略寺廟文化的存在。在江南地區,甚至在日本的關西地區,風景名勝與寺廟建築難以分割。當然,對於大眾而言,今天寺廟的功能也發生了很大的變化😳,但寺廟作為一種歷史和文化遺存,仍然是佛教“出離世間”的象征。比方說,在《登春臺》的第一章,沈辛夷的父親曾經比較過寺廟與醫院的不同。

我覺得佛教文化是中國傳統文化的重要組成部分🖍。在僧肇的時代🧜🏻♀️,中國人對佛教義理就有了相當深入的理解😟,並開始形成自己的特色。去年我去國清寺遊覽時,對天臺宗以及中國佛教文化的形成過程,有了更多的了解。至少對於中國人而言🧑🏼💻,入世、出世和忘世,都是生存的一部分。

重要的是筆下的人物在想什麽

澎湃新聞:《登春臺》裏,四個小說人物在各自的命運裏浮浮沉沉🦜,但小說最後還是給了他們溫暖和安慰——有相守,有盼望,有重逢,有和解🔸,這個結尾有何用心?

格非🤲:並不是我要給他們以溫暖和安慰,我沒有這樣的能力。這個問題可以反過來理解🤴🏻。處在生存困境中的普通人,盡管他們視野或“知識”受到一些局限,他們在生活中所體悟到的東西,他們所獲得的智慧🤾,其實遠比我們想象的要多得多。如果你與這樣的人貼得很近♉️,就很容易感受到這種溫暖與智慧。

在塑造人物時🕹,重要的不是你在想什麽,而是你筆下的人物在想什麽。只有這樣,你才能像汪曾祺所說的,鉆到人物的心裏去。對人物的尊重是寫好人物的前提🧔。

澎湃新聞🏒:我很喜歡這部小說的一個地方,在於幾次寫到了大街上形形色色的路人,幾次“望出去”的目光充滿了悲憫♿️。似乎從《望春風》開始,你的筆下開始出現更多的普通人,他們不是知識分子,受教育程度不高😤,亦有著人性的弱點🎃✏️,但你對他們有了更多的體貼與溫情👭🏼。你有意識到這個變化嗎🐅?

格非:作家不過是根據自己的經歷、觀察和思考,提出自己的問題🪢,並試圖與讀者建立認同。作家並不是天然就獲得了淩駕於普通人之上的權力。托爾斯泰和卡夫卡🙎🏻♂️🤱🏿,都對普通人的生活充滿了悲憫與尊重。所謂悲憫,並不是居高臨下的同情6️⃣*️⃣,而是說👩🏿🍳,眾人的問題也是我的問題🏊🏼♀️,他們的局限也是我的局限,他們的痛苦🔲⛳️,也是我的痛苦。

澎湃新聞:是的,“悲憫”和“同情”是不一樣的🧖♂️😣。在哪些時刻,你會有“別人也是自己”的感覺?

格非🩳:“別人也是自己”這句話🙋🏼♀️,大概有兩個方面的含義。首先是關聯性所導致的經驗本身的同質化與碎片化☞。在我小時候生活的那個村莊裏,我所認識的每一個農民都是完全不同的。裝束🔦、神情、習慣、脾性和言行舉止,都具有一眼可見的獨特性。到了今天,這種獨特性已經很難見到了。到處都是復製👩🏽⚕️。這句話的第二層含義是說🧑🏽🏭🤼,在這樣一種普遍的文化境遇中🍬,任何人都無法置身事外。

澎湃新聞🤲🏻:在沈辛夷、陳克明、竇寶慶🫔、周振遐之外🦘,其實沈辛夷的母親賈連芳也給我留下很深的印象↔️。她要強📭,拼命,但好像總是一個落後於時間的人。可以和我們談談這個人物嗎🧑🧑🧒🧒?

格非:不止一個讀者告訴我,他們很喜歡賈連芳這個人物。在某種意義上🤘🏿,她不是一個人,而是許多人🧑🏿🦱。她不是一個特殊的人物🙎🏿,而是代表著社會在某個時期的“平均狀態”。掙紮也好🚄,奮鬥也好,這個人物實際上是歷史運動的產物,在現實中存在著許許多多的變體♞。比如說🙆♀️,第二章中陳克明就是一個變體。所不同的是,他僥幸取得了“成功”,而且他越是掙紮,就越是“成功”🤦🏽♂️。

應當說,在我的生活經驗中,賈連芳這一類人物也隨處可見。我在寫這個人物時,心裏一直堆積著難以說清的悲傷。在小說結尾,她和沈辛夷在一棵香樟樹下告別的時候,我自己也被這種悲傷所浸透👩🏼🍼。

《文學的邀約》

文學是思考生活時的主要媒介

澎湃新聞🏄♀️:談到1980年代的文學,許多人繞不開“格非的宿舍”🚶🏻♂️➡️,把那裏視為當時的一個文學據點👩🏽💼。從那個時代走過來🤾🏽♂️,你會有一種“文學最好的時代過去了”的感覺嗎?

格非✍🏿:一個時代的特殊性到底意味著什麽,你身在時代之中有時是無法看清的。對某個時代的認識,實際上是一種“事後認識”。換句話說,只有到了事後,當一個不同的時代來臨時,我們才會重新認識它。1980年代也是如此🚥。

前不久,我的一位喜歡收藏老電影的朋友,給我放映了一部八十年代初的電影膠片。我在看電影時🥏,一直處於心緒難平的激蕩之中。因為每一個人的臉都讓我感動。他們的臉上洋溢著的那種質樸的光亮,是一種無與倫比的美。所以,沒有什麽時代會真正過去,它就像光影一樣🫅🏿,總會在歷史的運動中一次次浮現出來。

澎湃新聞:在清華🌈,你面對的是一波又一波喜歡文學的年輕學生🏊🏻♀️。在他們身上,你看到了什麽?

格非:在日常生活中,你在跟別人聚會或吃飯時,想要跟人說點什麽,別人要麽在應付你👸🏿,要麽是在玩手機,或是交頭接耳。沒有人真正在意你說什麽👃🏽,你再怎麽提高音量也無濟於事。可當你走進教室時,你會發現有那麽多陌生的面孔專註地望著你。這個現象在過去很平常,現在卻有點讓人覺得不真實🧑🏼🔬。

當然學生的情況也在發生變化,甚至每一年都會有所不同。尤其是對文學的理解方面,學生的觀念也日趨多元化🥲。

澎湃新聞:你希望教給他們什麽?

格非:我自己沒有一成不變地想要灌輸給學生的東西🌍,而是會將文學史上的一些重要的作品、理論或觀念以及這些觀念產生的背景介紹給學生,然後與他們一起討論。通常每過兩三年💂🏽♀️,我就會將教案重新寫一遍。所以做教師其實也很辛苦。

澎湃新聞🧑🏻💻:通過你的作品🏄🏿♂️,能感覺到你對音樂、園藝、茶藝也很有興趣🧑🏻🔬。

格非:音樂已經聽了三十多年了,它與閱讀和寫作一樣,構成了我日常生活的主要部分。養花特別費勁👩🏽🦲,需要耗費大量的體力和精力♊️。現在我在選擇花的種類時,就得考慮它是不是皮實好養。比如說,我喜歡鐵線蓮,但一直沒有養好過。我雖然愛喝茶,但也不怎麽講究,什麽茶都能喝。

澎湃新聞:今年進入花甲之年,你認為文學與生活是一種怎樣的關系?

格非🤟🏿:我現在認為文學是我在思考生活時的主要媒介🔪💙。寫作並不是說把思考定型的東西寫入作品,它本身就是一種思考方式🤽🏿♂️。因為只有在寫作中👨🏽🦱,那些你原先根本沒有意識到的問題🛰,才會一點點地從黑暗中呈現出來。我想這也是寫作的樂趣之一吧🫓🙈。

澎湃新聞🧑🏼🦰:你近年的閱讀偏好是怎樣的?是否新讀或重讀了一些作品,並收獲了很好的感受🔣?

格非👱🏽:重讀的偏好🥖,與我聽音樂時的偏好是一樣的。我現在聽得比較多的,還是1970、1960年代之前的錄音🤲🏿。最近這些年出現的演奏家的作品,我也會聽☝🏻,但我並不追星💆🏿♂️。文學也一樣。

當然養成重讀文學作品的習慣,跟我的教學工作有關。每次講課之前🌻,為防止出錯🌎,我都會將一些記憶不是很清晰的作品重讀一遍🧑🏼🏫。因為學生的記憶力一定比你好。

在重讀時,會有兩種截然不同的感受。真正的優秀作品經得起一讀再讀,也有一些我過去特別喜歡的作品💇🏿♀️,重讀之後,覺得不過如此。

澎湃新聞🧇:比如?在你看來哪些作品值得一讀再讀🎻?哪些作品“不過如此”?

格非:比如《奧德賽》《一千零一夜》《安娜卡列尼娜》《卡拉馬佐夫兄弟》《都柏林人》《杜伊諾哀歌》《左傳》《史記》《道德經》《金剛經》,契訶夫、博爾赫斯的短篇小說👮🏽♀️,等等🛟,這樣的作品太多了。

至於說“不過如此”的作家作品🏄🏻♂️,我也可以列出一個很長的名單,但我不確定是不是我個人的心境或趣味的改變👨🏭,導致了評價方面的變化✨,這裏就不再一一列舉了✯。

澎湃新聞:你感覺自己寫小說的狀態、心態,相較過去有了哪些變化🛀🏽?

格非🙆🏽🙇🏿♂️:如果說有什麽變化的話🫸🏿,那就是希望作品獲得讀者認可的虛榮心💁🏻,或許相對少了一些吧💇♀️。

格非