為紀念5月19日國學大師姜亮夫先生誕辰118年,5月9日海上博雅講壇邀請姜亮夫先生之女、浙江省社科院文學所研究員姜昆武🧙🏼♀️,上海世紀出版集團副總裁彭衛國,商務印書館上海分館總經理賀聖遂,姜亮夫先生晚年的學生與助手、浙江大學馬一浮書院特聘教授傅傑💶,借傅傑編選的《姜亮夫論學集》剛剛出版之機緣,在上海古籍書店就姜先生的學養和學識以及對後輩的影響同讀者進行了交流♚。

活動現場

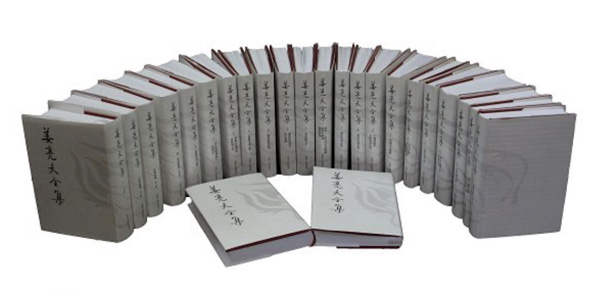

姜亮夫先生1902年生於雲南昭通🧑🦼➡️,青年時代求學於成都高師和清華國學院🕵🏽♀️💂🏼♂️,師從林山腴、廖平、王國維、梁啟超、陳寅恪👨🏼⚕️、趙元任🤒🌦、章太炎等多位先生💔。畢業後曾在無錫中學、持誌大學、復旦大學、雲南大學等多所學校任教🧑🏽🔬,並曾任雲南省教育廳廳長🐒、雲南軍政委員會文教處處長。1983年組建杭州大學古籍研究所,任所長🎇。一生最擅長的領域為敦煌學和楚辭學🧑🏽💻,著有《莫高窟年表》《敦煌學概論》《敦煌學論文集》《楚辭通故》《屈原賦校註》等多部著作🤞🏽🧔🏿,匯錄為24卷本《姜亮夫全集》🏠,2002年由雲南人民出版社出版。

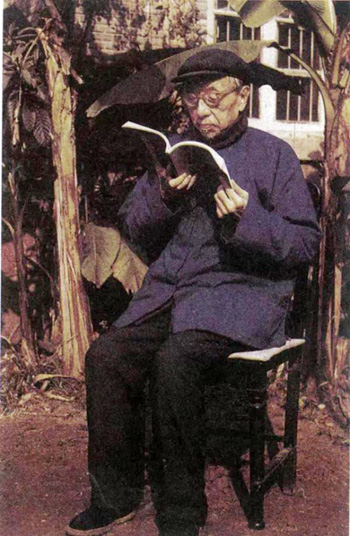

姜亮夫先生晚年留影

姜亮夫先生的師承💓、定力與天分

姜昆武總結了父親一生中取得如此成就的三個原因。

首先是命運的安排讓姜亮夫遇到了今人無法企及的良師。“1921年,我父親赴昆明,以雲南省官費生的身份參加大學入學考試,最初報考的是南京高師的物理專業🧔🏽,但不知道為何沒被錄取👷🏽♂️,所以才進入成都高等師範學校國文部學習。”在那裏,姜亮夫得到了林思進、龔道耕、廖平等先生的指導,為日後的國學研究打好了基礎。

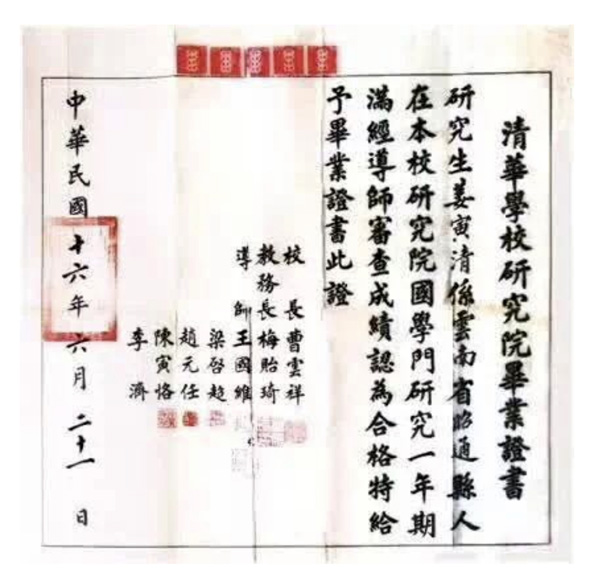

“後來我父親去北京,原本是遊玩,結果得到機會在北師大研究科念書🛌🏽。沒想到半年後遇到清華國學院補錄↖️,因為其中被錄取的兩位已出國,正好有名額空出🧠🏋️♂️,我父親寫信向梁啟超申請補考,考試後被錄取🦶🏿🤟🏽。”在清華國學院,姜亮夫有幸師從四大導師👩👩👧:王國維、梁啟超、陳寅恪和趙元任。

姜亮夫在清華國學院的畢業證書

1928年🤐,姜亮夫到上海工作,期間成為章太炎的入門弟子💂🏼♂️。

另外,姜亮夫還有出國遊學的經歷👨🏿💼,在歐洲結識了一批重要學者,比如伯希和⛲️、馬伯樂🎁、戴密微、葉慈👨🏿💻🎊、翟理斯等,又親身接受了西方社會科學和人文科學的洗禮。傅傑講道:“因此雖然他是國學大師,即使到了晚年卻一點也不迂腐守舊。”

姜昆武總結的第二點是勤奮和定力🦄。姜亮夫一生經歷了中國近代最動蕩的歲月🤠,戰爭不斷,時局變幻莫測👬。日本的轟炸機在頭上飛,他也能安下心來讀書寫作。“文革”中姜亮夫的巨著《楚辭通故》因紅衛兵抄家丟失了50萬字,“他便規定自己每天寫作500字,雷打不動。完成目標就去散步一次🍝,如果一天寫了1000字,那就散步兩次☂️。他時常說自己是‘笨鳥先飛’,笨不笨先不論,但他確實做到了‘先飛’,人生需要機遇,但也須付出努力。因為及時補齊這部分內容,‘文革’結束後🧗🏻♀️,180萬字的著作才得以出版🙍🏻♂️。”

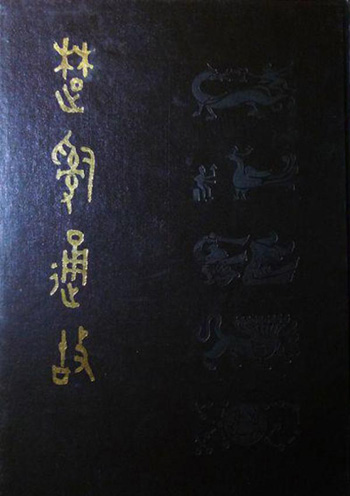

1985年齊魯書社出版的《楚辭通故》

“這樣的學者在上個世紀有很多🌄,比如和父親相熟的顧廷龍、胡道靜等等。”

顧廷龍和胡道靜都是彭衛國的老師。當年他在華東師範大學學習古典文獻學時,顧廷龍布置作業,讓他抄寫《清史稿》中的“儒林傳”和“文苑傳”。“當時雖不解🙎🏼,但仍然每天到圖書館抄寫。抄完後感覺有清200多年中有學問的人我都認識了。後來凡是文獻中出現這些人的名字,我都能認出來。”

姜亮夫在成都高師讀書時,林山腴先生讓他將姚鼐的《今體詩鈔》好好讀過🙍🏻♂️。這本書當時買不到🧑🦱,姜亮夫向林先生借書抄了一部,這是他一生整部抄書的開始。

彭衛國認為現在不會因為買不到書而抄書🤷♀️,但老先生們肯下苦工夫的治學精神不應該被遺忘👭🏻。

對於姜先生的好學和勤奮,曾在他身邊學習和工作共九年的傅傑也深有體會🪪。“姜先生在90歲高齡時仍然在不停讀書,他最常問我的一個問題就是書店裏現在有啥子好書👨🏻🦼➡️,我將書名報上,他便指點哪些要買,哪些要不得🍬。這樣的榜樣力量對於一個人的影響是一輩子的👸💅🏿。”

姜昆武講到父親的第三個特點是悟性高。“當年我想增加文采,父親推薦我讀《古文觀止》。他說讀一篇文章要總結出三五處收獲才行。”

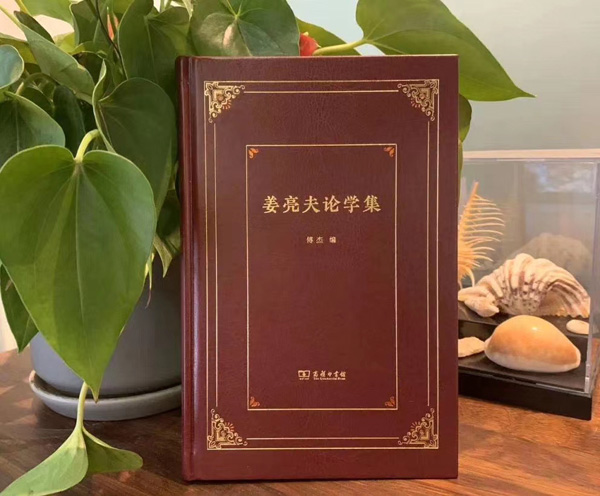

“父親當年並沒有系統地論述治學方法👨🏽🌾,現在這些論學文章收集在傅傑編的這本書中🌇🧑🔧,老一輩的體悟和心得就這樣傳承下來,對後學是十分有意義的。”

關於姜先生的天分,傅傑又補充了兩點。一是《姜亮夫論學集》中收入的《詩切序》是姜先生83歲高齡時寫就的三萬字長文,“從憶舊事開始🧈,到陳述《詩經》學史🧑🏫,再到條分縷析講《詩切》這本書好在什麽地方🧏🏿♀️,思維之綿密、筆力之雄健🏋️♀️,著實驚人。這不是一般人能夠做到的。”

《姜亮夫論學集》

第二點是先生的記憶力即使到晚年也很好。當時傅傑協助姜昆武解決《楚辭通故》一書中編校的疑難問題🙏🏿。其中一個名詞,出版社審校時打了問號,傅傑便去問姜先生🧛🏿。姜先生說沒有錯,不過是他不好♥︎,承用了嚴復翻譯《穆勒名學》時用的一個名詞,意思一般人不知道🤜🏻⛰,但仍可保留😒。

那時教育部曾請老先生辦講習班,讓各高校講師以上的教師來進修。傅傑聽過姜先生講敦煌學👕,兩個小時的授課,不看講義,引經據典,提到的書名人名都沒有錯。

為人師表的國學大師

姜亮夫先生不僅在治學研究方面對自己嚴格要求🫱🏻,對於學生的培養也是一絲不苟。

傅傑是姜先生負責的杭州大學古籍研究所第一屆碩士研究生🆙😫。當時先生80多歲🧟♂️,還親自製定培養方案🪱,手寫下來▶️,再請人打印出來。其中由他選定十二種中國古典基本典籍🤵🏿♂️,根據篇幅分為六大六小:前者是《詩經》《尚書》《左傳》《荀子》《莊子》《韓非子》,後者為《周易》《老子》《論語》《禮記·曲禮》《禮記·大學》《屈原賦》👨🏽💼,讓學生選擇一大一小精讀。

“每門課如何教,每種書如何讀🙎🏽♂️,都寫得詳詳細細🤲🏼。除了專業課,先生還為我們請來很多其他專業的老師上課,盡量擴大我們的知識面🫠。並且請哪些老師來講什麽,先生都是通盤考慮過的,並非隨意指定。比如當時請中國美術學院的王伯敏教授講古代繪畫💚🦶🏼,杭大數學系沈康身教授講古代建築💇🐢,地理系陳橋驛講歷史地理等等,他們都是各自領域的頂尖學者。”

“姜先生對待古籍所的研究生十分用心◼️,在家裏親自講授《說文解字》🕙,關註每一位學生的讀書和論文情況🚄。”

傅傑還講道:“先生幾乎什麽書都知道,問不倒。偶爾碰到一本不知道的,也會實事求是承認。更重要的是,他對於哪些書精讀、哪些泛讀🆎、哪些要不得🦸🏽,直言不諱,保證了學生治學的路數是正確的。”

姜先生還曾請自己在1950年代教過的學生、著名書法家章祖安來為研究生講《周易》專題。因為中國美院到杭大路程遠🎱🌷,原本答應章先生每次課前派車去接,結果接送一次後負責人爽約,章先生一怒之下宣布中止授課。

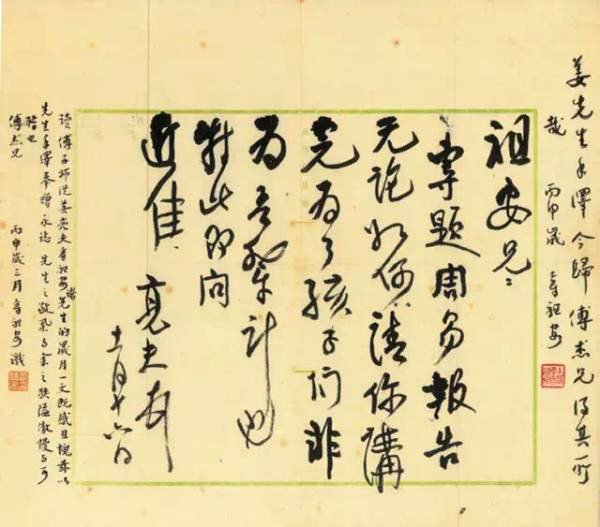

姜亮夫寫給章祖安那封“為了孩子”的書信

姜先生為此事派人專送手書至美院,寫道:“專題周易報告👉,無論如何請你講完,為了孩子們,非為吾輩計也。”

多年後,信中的孩子之一傅傑看見刊登在章祖安文章中的這封手書,禁不住淚水奪眶而出。

賀聖遂在復旦大學古籍研究所工作時,曾赴杭州拜訪過姜先生🤦🏻♂️。他也曾跟隨同樣畢業於清華國學院的蔣天樞研讀《說文解字》。“當年老先生見到我們這些年輕人🦶,總覺得充滿希望,希望我們能夠傳承中國的傳統文化🍦,求學問道得真知,最終成為知行合一的真人。”