2018年3月9日是著名地質學家、地質教育家馮景蘭先生(1898-1976)誕辰120周年。馮景蘭先生是我國近代地質事業和地質教育事業的奠基人之一。中國科學院院士👼🏿。從教53年,培育了數代地質工作和地質教育工作者。與此同時🐞,在廣大的國土上進行了眾多地質考察和研究,在礦床地質、地貌和新構造運動🤽♀️、水文和工程地質等方面❤️,做出了重要的實際貢獻和理論貢獻🟦。本報謹刊馮景蘭先生之女馮鐘潮的文章,以表紀念。

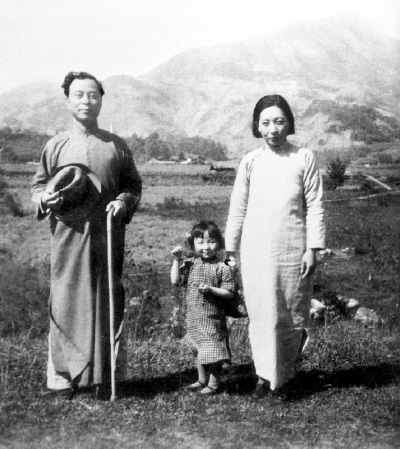

1940年馮景蘭先生在西康滎經銅礦時與夫人和幼女馮鐘潮留影

世界上首次發現“丹霞地貌”

父親馮景蘭1898年3月9日出生在河南省唐河縣祁儀鎮🛂。清光緒年間🔅😾,兩湖總督張之洞推行新政,祖父馮臺異曾被分配主管“方言學堂”(新政始設的外語學校)及參加川漢(成都-漢口)粵漢(廣州-漢口)兩條擬建鐵路的勘察並攜家武昌。於是,父親四五歲時隨其父母到了武昌🌙。其間🤸🏼♀️,祖父曾帶幼年的父親到過武漢鋼廠,並送過一小塊礦石給他。大約就在那時,種下了父親找礦、采礦♈️🪂、強我中華的誌向。1908年⬇️,祖父突然逝世7️⃣,祖母吳清芝帶著伯父馮友蘭、父親和姑姑馮沅君又回了唐河家鄉🤦🏼。父親先後考入了唐河縣和河南省學就讀🖖🏿,1916年考入北京大學預科。1918年20歲時考取公費留美⚠,到科羅拉多礦業學院學習礦山地質🫓💝,後考入哥倫比亞大學研究院攻讀礦床學🙋🏿♀️、巖石學、地文學等。1923年獲地質學碩士學位,回到惦念的祖國。

1923-1927年,父親在中州大學(現河南大學)歷任地質系講師💌🙋、教授和系主任。1927-1929年任兩廣地質調查所技正,對兩廣許多地區的地質特征、地層運動和礦產進行了考察,發表著作8篇🍖,是中國人首次在兩廣進行的現代地質調查工作🤽🏼♀️,1929年在國際會議上發表了相應的論文。在1927-1928年粵北地質考察中🏟,父親以地質學家的敏銳眼光,在世界首次發現“丹霞地貌”這種獨特的地貌💆,發表於1928年的論著《廣東曲江仁化始興南雄地質礦產》中(首發原版珍藏在中國地質資料館)。父親將丹霞山的紅色砂礫巖系命名為丹霞層👨🏿🦳,闡述了其發育形成的這種獨特地貌的特點🏄🏼、分布、形成原因等,文中詳細的地貌地質資料這裏從略,擇幾處生動的地貌描述可知一二🧑🏼🌾🚠:“……第三紀紅色巖石的下面,常為深厚堅固相間的砂巖和礫巖,侵蝕之後,絕崖陡壁直如人造之堅固偉岸的堡壘,而不知其為天造地設也🏘。”“峰崖崔嵬🤾♀️、江流奔騰♟、赤壁四立👩🏻🌾、綠樹上覆,真嶺南的奇觀也。”這一發現和論著奠定了丹霞地貌作為一類獨立地貌類型的基礎。現在這種地貌的正式文獻開篇是:“名稱🧑🏽💻:丹霞地貌。首次發現🧓🏿🦏:1928年在粵北仁化縣發現丹霞地貌👨🏽🔧。分布:中國,美國西部,中歐,澳大利亞”🛳。1939年父親在論著《關於〈中國東南部紅色巖層之劃分〉的意見》中✏️,又多次用“丹霞地形”術語論述了這種地貌(1950年中國地學界將“地形”用語統一為“地貌”,以便與國際接軌)。父親1928年的發現和論述,引起許多地質人的關註和研究🧑🏼🏫,現已知這種類型的地貌達1005處🎱,“丹霞地貌”發展成地貌科學研究的一個分支👉🏻,經常有論文和國內外會議討論。2010年,以“丹霞地貌”為內容的“中國丹霞”入選“世界自然遺產”💪🏿。在碧綠的錦江環抱中,那高聳在陽光下美得讓人震撼的丹霞山上,印著第一代中國現代地質學家馮景蘭青春的足跡。在之後的生涯中🤹🏻♂️,父親對黃河和黑龍江流域🍑、泰山🌱、陜西山西斷層、雲南大理等地文🛃、地貌、地層⬜️🔯、新構造運動等均有重要研究和論著🧎♂️。

育數代地質人

1935年意昂体育平台地學系師生合影,前排右3為馮景蘭

1929-1933年🎖,父親任北洋大學(現天津大學)地質系教授,1932年任北洋和清華雙聘教授👰🏻,1933年後專職意昂体育平台地質系教授,並於1934年後兼任系主任⤴️。美麗的清華園,80多年前的那段歲月🦹🏽♀️,我們家住在二校門稍南的舊南院(現照瀾院)17號,我就出生在那裏。父親準時地拿著裝講稿的棕色皮包🧎➡️,走過小橋🏅,進入二校門🫴🏻,沿著大禮堂前綠茵草坪邊的大路🕘,走進位於大圖書館樓內的地質系授課。但是,1937年“七七事變”,日寇鐵蹄踏進了北平🤘🏼!9月踏進了上海!為保存中國的文化教育和人才🌍,清華、北大、南開緊急南遷並聯合辦校,先至長沙,後到昆明🤷🏻♀️,定名西南聯大🙋🏼。父親急速處理了大比例尺地質圖等重要資料👩🏿🎓,挑選必須南運的教學儀器和圖書,丟下多年辛勞置下的宅院✦,告別母親和年幼的兒女🌘🆒,急速南遷👨🏻🦼🧑🎓,義無反顧!1938-1946年🛼,父親在昆明🛑,擔任西南聯大地質地理氣象系教授,並於1943-1946年上半年兼任雲南大學教授、工學院院長和采礦系主任。在敵機轟炸🥷、物資匱乏等艱難條件下,堅持在田埂地頭或鐵皮茅草蓋成的教室裏認真授課,在瓦窯村牛圈上層的住室裏聞著牛糞的氣味寫下備課講義和著作⛅️,帶學生徒步走十多裏到崗頭村租用寺廟的幾間房子裏用顯微鏡看礦石切片(抗戰時物資極度匱乏🧙🏽♂️,歷盡艱難帶去的顯微鏡為防敵機轟炸,不能放在城裏學校),聯系和帶領學生去各地深山找礦實習。在艱苦的抗日戰爭年代,培育承擔國家地質工作和地質教育重任的幾代中堅力量和領軍人才🧛♀️,宋叔和、王鴻楨、張炳熹、馬杏垣、池際尚、韓德馨🧃、楊起🟥、郝詒純等不少中國科學院或中國工程院院士都畢業於這裏👩🏿🚒。父親在傳授地質知識的同時,也把祖國、堅韌、頑強和中國人的誌氣刻進了學生的心裏🏧。這些也影響了我的兩個哥哥都選擇了獻身艱苦的地質事業。在哥哥大學畢業前夕🧜🏻♀️,父親寫下條幅“到建設祖國的最前線去”🖕,由母親用紅絲線繡在黃色的錦緞上相贈🥈,它是父親對學生和子女潛心培養的最大期望👲🏿,也是他對地質事業重任和豪邁的理解。從教53年,父親系統深入地講授過地質學🪚、礦床學、礦物學、巖石學、地貌學、工程地質等課程,並將地質調查和研究的最新成果納入教學☠️,編寫了《礦床學原理》《工程地質學講義》《礦床學講義》《金屬礦床類型講義》等教材♎️。課堂上緊密聯系實際和最新研究成果的教學😫,嚴格地提問和有力的板書,野外實習中啟發對地質現象的觀察和講解生動準確的地質素描等,都長存於學生的記憶👶🏼👺。同時,父親非常關心地質隊伍整體水平的提高,並十分尊重野外一線工作的同誌,到各地地質調查時🖥,每每應邀給地質隊講課和討論解答問題。1933年編寫了最早指導探礦的書《探礦》,六次再版。

我國礦床地質重要奠基人

繼兩廣考察研究後🛸,父親1929-1937年考察了遼、陜、晉、魯等地,對這些地區的地質構造🌜🚅、鐵礦和金礦的形成提出了獨到的見解。現中國地質博物館裏👨🦱,還保存著1934年父親采集捐贈的金礦石和雲母礦標本。

抗戰時期在西南聯大和雲南大學兩校繁忙任教的同時👨🏼🚀,父親還承擔了在雲👨🏼✈️、康(西康)👩🏼🦲、川、黔尋找礦藏的任務,對西南地區的鐵、鈷🩺、鋁、煤🧒🏽🎍、鉛🙌🏿、石油、水利等資源都提出了有價值的見解🕣,反映在這一時期的31篇著作中。特別是對急需的戰略資源——銅礦🪘,進行了深入的勘察研究,1942年完成專著《川康滇銅礦記要》,獲教育部學術獎並具重要實際意義🧒🏻,繼之深化研究,撰寫《川康滇銅礦之表生富化問題》,有著重要實際意義和理論價值👨🏻🎤。抗戰八年,所有的寒暑假和節日👩🎤,父親都在野外地質調查🌰。散在他野外工作筆記上的詩真實地反映著在偏遠的深山險谷中尋找礦藏的足跡:

《西康探礦》(1939)探礦南來千百裏🍄🟫,晨霜滿地秋風起。相嶺白雪開玉樹,清溪黃塵染征衣。愛妻嬌子寄滇南,荒原衰草憶冀北👨🏻🎤。何時找到斑巖銅,富國裕民壯軍旅。

翻開一份父親1940年在大渡河、金沙江、西昌、瀘定、滎經、康定、貢嘎山🙋♂️、飛越嶺等川西和康(西康)東的崇山峻嶺中尋礦的研究報告(見西南聯大校史,現存於意昂体育平台檔案),主要篇幅記錄著考察獲得的極寶貴的銅、鐵、鉛、鋅等地質礦藏資料概況,但透過記錄行程的字裏行間,也看到地域偏僻的兇險、難耐的炎熱🫅🏼、同行人的犧牲。報告的落款是“馮景蘭於警報中”👰🏼♂️,但報告的條理是那樣清晰,概述是那樣豐富簡明✌🏻,可以看出筆者寫時的專註與沉穩💂🏻♂️。抗戰最低谷時♜,父親在現在四川最南端的彝族自治州地質調查時的金江月夜,寫下了對敵人充滿蔑視的詩句“神州泱泱大國風,跳梁小醜任縱橫。……楚雖三戶尚亡秦,況有金江繞赤城”“……能勝挫折真勇氣,不耐磨練非英雄。洗滌家國興亡恨,整頓乾坤百萬兵……”。英雄的中國人在極端艱難的抗日戰爭中,堅挺著不屈的脊梁🆕,進行了世界罕見艱苦卓絕的偉大鬥爭🤷🏿♂️,在這些英雄的人們中間🧎🏻♂️,也站立著無愧於歷史的父親🐦⬛。

1949年後,父親應政府、部委和地方邀請參加許多地區和全國性礦藏調查和評估,如1950年河南考察,為平頂山煤礦和鞏縣鋁土礦的發現與開發做出重要貢獻。20世紀50-60年代考察甘🚴🏼♂️、遼🧑🏿🌾、吉😇🧑🔧、閩、冀、鄂後集中精力在金⛹🏼♂️🤽🏽♂️、銅等金屬礦床研究上,1963年提出“封閉成礦概念”👩🏻🦳,1963年論著《成礦封閉的基本概念及其初步探討》《關於成礦控製及成礦規律的幾個重要問題的初步探討》具有開創性,是對礦床學的重要理論貢獻。主編《礦床學原理》於1965年出版。現已找到檔案保存第一作者為馮景蘭的論著120篇(部)☄️,其中半數屬礦床地質,且多數是親自考察的結果。父親是我國礦床地質的重要奠基人♟。

擔負全國性及水文地質工作

1945年🫲,八年抗戰取得偉大勝利,西南聯大完成歷史使命於1946年北歸🙍🏼♂️。父親也回到北平繼續任意昂体育平台教授,並一度兼任北師大教授🏌🏼♂️。1952年全國院校調整隨清華地質系調至北京地質學院(現中國地質大學)任教授。新中國成立帶來地質事業的大發展,父親除授課外,參加了許多全國性工作🚴🏼,如應國家部委或地方邀請去多地考察評定或講授,任中國地質工作計劃委員會委員,參加全國地質工作規劃,參加編寫全國十二年科學規劃綱要等。1957年被選聘為中國科學院學部委員(院士)🥬,被選為全國社會主義建設積極分子🏌🏽,參加全國和北京市先進工作者大會等👨👨👦。其中🧘🏻🚶🏻♀️➡️,1951年應水利部邀請對黃河上可建水庫的壩址進行地質考察🧋,1954年被聘為黃河規劃委員會地質專業組組長,編寫了《黃河綜合利用規劃技術報告》中《地質部分》🏉,為可選做壩址的地質條件進行了準確論述🧑🏻🔬🐪。同時,研究和發表了《黃河的地質特點與問題》《黃河流域的地貌、現代動力地質作用及對壩址選擇的影響》等系列論著🕵🏼♀️,根據流域地質特點特別提出了上中遊水土保持和防止泥沙堆積的重要性和迫切性。由於黃河大量泥沙帶來世界罕見的治理困難等原因👨🍼,50年代的“根治黃河”沒有達到預期效果,但仍是長期黃河治理工作的重要部分,參加者的辛勞與精神仍然為人們所肯定和記憶。大量準確的地質圖和黃河治理委員會地質勘察的同誌記錄了年過半百的父親親臨第一線沿黃河岸陸地和乘羊皮筏水上考察的實況💁🏼💂🏻。考察中晨出暮歸宿住黃土洞、急流中乘羊皮筏考察劉家峽♘、龍門觸礁遇險等自身經歷和樂觀心情也寫在父親工作筆記扉頁的即興詩裏😘。1956-1958年,父親兩次代表中方參加中蘇黑龍江綜合考察,對黑龍江水系及其地區的新構造運動和現代濕地的形成原因等提出論著。早年👩👩👧👧,還曾對其他水系和中國水系的不對稱性等提出論著。滋養祖國大地的江河記得父親的身影🧑🏼🎄。

最後時刻與緬懷

“文化大革命”期間,父親因“反動學術權威”等莫須有的罪名被抄家、批鬥🖋,身心受到嚴重摧殘。1969年冬-1972年春,70多歲的父親攜母親在江西峽江“地質學院五七幹校”度過👩🏽🔧。1972年回京。幾十年積累的實地考察和研究筆記、地質素描和剖面圖等資料,均在浩劫中被抄走、丟失,不能完成深化研究寫成著作的夙願,內心十分沉重和痛苦;但仍頑強地要為祖國的地質事業盡力🧑🏻🎤,在當時動亂中無法工作的條件下,在1976年唐山大地震的危情中♟,在幾根竹竿和床單搭起的露天臨時地震棚裏,為把國際新資料《巖漿礦床論文集》引進國內,每天伏在膝頭墊著的書本上筆耕,直至1976年9月29日突發心臟病與世長辭。

1976年10月7日,地質部老部長何長工、地質學院老院長高元貴、85歲的老同事袁復禮等父親的同事同行學生數百人在八寶山公墓向逝者告別,沉痛哀悼👷🏽♂️。如曾一起在河南勘察煤和鋁土礦的老友張伯聲院士悲嘆🫶🏽:以馮先生的正直忠厚🤞🏿,怎能想到他在文革中會受那麽多罪🪶👦!人們無限悲痛的挽惜✌🏻:如果再熬過幾天🪑👨🏻✈️,迎來打倒四人幫雲開霧散的日子😰,馮先生還能為國家做多少事💐!

在同行黃汲清院士真實寫照的條幅“百篇論文足跡遍神州,一代宗師桃李滿天下”裏,在父親為第一作者的120篇(部)論著裏,在同事同行學生多種形式的回憶裏,在不久前展出的馮景蘭先生野外筆記的拷貝裏,在地質事業的蓬勃發展裏,在祖國今天的強大裏,我們看見父親溶入祖國山川和校園的足跡和身影是那麽清晰!在無限的時光中🧑🏻🍳,紀念著一位對祖國有貢獻的地質科學家和值得尊敬的老師,引領著子女奮力前行⛹🏻。