許淵沖先生的《西南聯大求學日記》,有“天才女生”張蘇生的記述👨🏽⚖️,說她是以第一名的成績考入西南聯大外文系的,“幾乎所有課程考試都是最高分🐑,使人覺得可望而不可即🦓。大一英語比楊振寧還高十分……”這位姓張名蘇生的女子🤚🏼,網上可查的信息都是和西南聯大相關的🧙🏼♂️,而聯大畢業後的經歷似泥牛入海,罕有音訊👯。她有著怎樣的家世背景?後來的發展造詣究竟如何?又經歷了怎樣的人生歷程?相信許多關註西南聯大歷史的讀者會有興趣知道👨。作為她的姻親後輩,我在整理家族女性史時🖕🏼,於不經意間走近姨婆張蘇生的真切人生,心緒如過山車般忽高忽低🥗,震蕩不已,這位聯大才女跌宕起伏的一生經歷🔼,讓人唏噓感嘆。

家世:出身名門自小愛讀書

我的外婆徐河珍與張蘇生姐妹倆是姻親姊妹——太外婆(鎮江人稱老祖)柳蘭徵家族,與張家是親上加親的親戚關系。

外婆出生那年,她的舅舅柳詒徵夫婦亦添一女,可惜不滿周歲而殤。也因此,舅媽吳素鸞對這個外甥女視同家人。吳素鸞有個妹妹叫吳季鸞👨🏻,嫁給了籍貫揚州的中學數學老師👰🏽♀️、表兄張從之🙇♀️,育有兩個女兒✋,大的張復生,小的就是張蘇生🌪🧑🏼🍳。

張家是清末揚州城裏的大戶人家,張從之這輩五兄弟加一個小妹妹🦮,他行四。張家唯一的小女兒,也就是小妹妹大名張靜宜🙎🏻♂️。姑娘從小受寵,裹小腳怕疼😫🤴🏼,裹了一半就不裹了🍖,父母也隨她意。長大了,看哥哥們外出念書🦹🏻♀️,也鬧著要去上私塾。時值晚清🪁,雖說西風東漸,中國女學在長江中下遊流域的蘇南地區初露端倪🛵,可女子不能拋頭露面🙆👩🏼🦳,男女授受不親還是傳統人家恪守的規矩。外出不被允許📲,可父母覺得,女兒要識字還是可以的,五個哥哥在家輪流教,結果順利掃盲了,寫得一筆好字⚠️👻。

父母不允小妹妹外出求學,四哥哥印象從小深刻,他拿定主意,將來自己的女兒不走老路,她們要接受新式教育。

張蘇生父親張從之和外孫外孫女。本文圖片由受訪者提供

張從之很有數學天賦,從小喜算術愛下棋,滿清末年💁🏼,考取三江師範學堂(國立中央大學前身)讀數學😶🌫️。畢業後當中學老師⟹,也曾在蘇工專和浙江大學先修班(預科)教過課🐚。娶妻生女後💆🏿,給寶貝女兒取的名字亦不尋常:大的叫復生,小的名蘇生,蘊含著父親的一份期待。偏偏復生👮🏻、蘇生姐妹打小就是讀書種子🏄🏽♀️,聰慧靈巧💇🏿♀️,能解詩書經文之妙7️⃣。姐姐理科見長,1933年以優異成績獲得民國上海味精大王吳蘊初創立的清寒教育資金委員會全額獎學金,考上浙江大學化學系 。妹妹喜好文科,尤愛英語🎲,高中就讀英文原著,《少年維特之煩惱》《莎士比亞文集》等等,厚薄不一的英文書被她捧在手上讀得津津有味🧙🏻♂️,似乎書也都被她讀“薄”了,慢慢的🩸,當一名著譯家的夢想植於少女的心底。

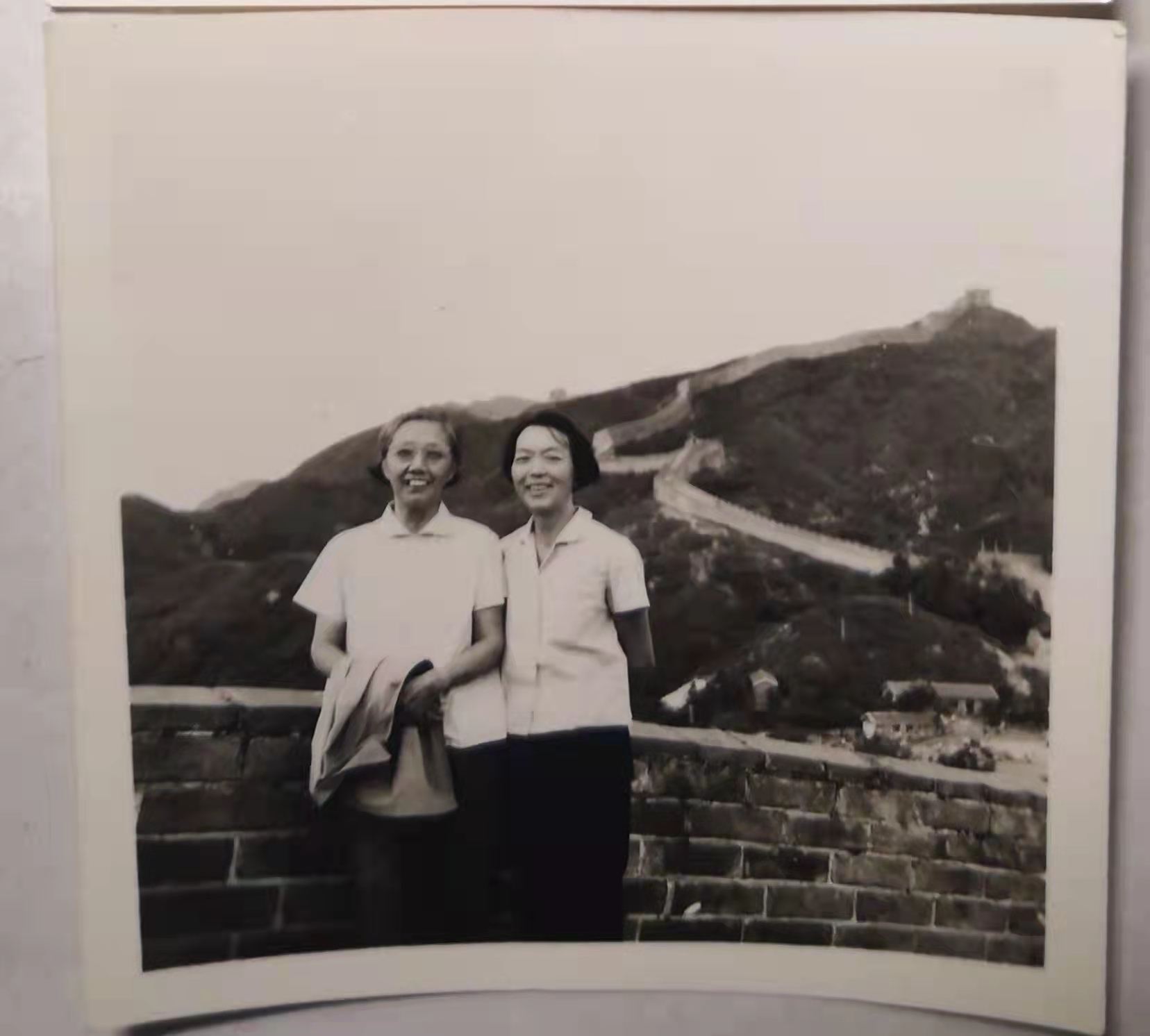

張復生(左)張蘇生(右)姐妹,攝於1960年代初期八達嶺長城。

求學🤌🏻:才女名聲在外師生贊

民國蘇州女子中學名聞遐邇🍬。她的前身是江蘇省立女子師範學校,創立於1911年🫄🏻,1927年改稱為蘇州女子中學,位於蘇州新橋巷☔️😈,以管理嚴格著稱於東吳。校長楊誨玉很有眼光💋,經常邀請胡適等社會名流來校演講🧑🏼🍼。辦學宗旨是德、智、體三育並進。校訓:誠樸。課程設有國文、歷史🛥、地理、數學、物理💅🏽、化學🙍🏻、音樂、體育👧、美術、修身🧑🏽✈️、家事、縫紉🥷🏿、手工等。

張蘇生和姐姐都是蘇州女中的尖子生💯。她們的意昂👨🏿🏭,後來享譽全球的“核物理女王”吳健雄女士🅰️,和她們的表姐,柳詒徵女兒柳定生同級、同寢室但不同班,兩人均為那個年段裏數一數二的好學生🙍🏻。1929年🐘,吳健雄和柳定生以優異成績畢業🦸🏿,獲得保送南京國立中央大學讀書的資格。這是學校該年度僅有的兩個保送名額。此後一個攻物理,一個讀歷史⛹🏿♀️,走上了截然不同的學術人生路。

1937年七七事變後🎫,鎮江😗、南京相繼淪陷,南京大屠殺、鎮江慘案波及蘇州👩🏽🍼,張從之一家開始了顛沛流離的逃難生活,落腳江西吉安,其時🚣🏿,大女兒復生已經入讀浙江大學,小女兒隨父轉校繼續高中學業。

1938年秋🔧,張蘇生作為江西女狀元🥷,以第一名成績考進西南聯大外文系。從當年外語系統一招考錄取分發新生成績前20名來看,前三名同為18歲,是20名中年齡最小的🎴💂🏻♀️:張蘇生🤷♀️,女,18歲🤹🏼,江蘇江都人🫰🏽🧔🏽;許淵沖,男🖐🏻,18歲,江西南昌人;吳瓊,男,18,江西南昌人。對這位來歷“不凡”的女同學,許淵沖先生一直記憶猶新,百歲之年接受媒體采訪時也有提及。他在“聯大一周”的日記裏寫道:“西洋通史考試成績最好的是外文系的張蘇生,她和我同在江西考入聯大🍇,她考第一🦡,我考第二👮🏻,吳瓊考第三。來聯大後🙆🏽♀️,她幾乎所有課程考試都是最高分……但大二時上吳宓教授的‘歐洲文學史’🧁,我的考試成績居然比她高出兩分,這就增加了我學好外文的自信心🧜🏼♂️。”

西南聯大是一所在炮火硝煙中誕生的傳奇大學⛹️。師生住的是茅草屋🏌🏿♂️,吃的是“八寶飯”(混雜稗谷、糯米🚖、糠殼、沙粒🏃🏻♀️➡️🚝、小石子、老鼠屎等),但才子佳人,濟濟一堂,名師薈萃,燦若星辰。授課“歐洲文學史”的吳宓教授就是其中一員。《1939-1940吳宓日記》第7冊,多處提及張蘇生🙍🏻,有一回是吳老師再三向“張同學”表明:“願以資助其學膳費🫠。伊言, 現節儉足用, 無需🙍🏿♀️👇🏻。乃以《歐洲文學史》課中之大綱授之抄讀,而去。”(1939年7月13日), 1940年3月20日記錄:“張蘇生來言, 以頭痛未上諸課♘,獨上宓(歐史)課。宓悅其嫻淑溫雅, 擬介紹與寧🚵🏿♂️👨🏽🌾。”嫻淑、溫和、文雅,是張蘇生最初留給老師的美好印象無疑。所以,師生交往較多📰,就在寫這則日記之前數月🙎🏽,一個雨聲霖霖的夜晚◽️,吳宓教授“偕寧6:00至護國路柏廬菜館”赴宴,坐中十來人👩🏿🎨🧑🏽🏫,有張蘇生和王曼明兩名女生。由此可見張蘇生同學蠻受人歡迎。寧不知何許人也,大教授的牽線也無下文。

許淵沖回憶錄裏還有與張蘇生打橋牌的軼事:

“有一次我和她合作打橋牌(潘家洵教授音譯為“不立誌”)🧔🏼♀️,本來是一副‘大滿貫’的牌,她卻‘不立誌’,只叫到‘三比大’就刹車了。這似乎預示了我們後來不同的命運🍳。1942年🧘🏽🧑🏻🎓,她和楊振寧同時考入清華研究生院(那時叫研究院)。我因為應征到美國誌願空軍,直到1944年才入研究院。”

我是在大致了解姨婆“文革”期間遭遇,感慨命運弄人時讀到這段記錄的🛋,反復讀了好幾遍🏊🏽♀️,一字一句地琢磨著,忽的啞然失笑🧒🏽,心頭一松:但願她的“泯然眾人矣”⚱️,是因了她的“不立誌”。

聯大求學期間, 無疑是張蘇生的人生高光時刻👷🏼♀️。

還有一樁逸事可以一說,那就是吳宓教授某日有悟: 一切男人女人,可分為(甲)善、(乙)惡二類🩷。(甲)類有 a simple& nature heart(單純的和自然的心地)🧼🐦,(乙)類無之,而矯揉造作。他認為這個分法,與人的“年齡、學識、美醜、賢愚無關,但確有此根本分別”🌕。他在日記裏發揮說,如今外文系四年級女生中, (甲)類一金麗珠🚐、何梅生、郭楚麗、李雲湘; (乙)類——張蘇生👩🏻🎓🫕、蔣鐵雲🏣、林同梅是。讀之不免讓人失笑並浮想聯翩🈁。哎,有著古典主義的外表,卻包含著浪漫主義內心的吳教授🤷🏽♀️👨🏿✈️,當時暗戀的女學生瓊🕵🏼♀️🧖🏽,也被數遭冷遇的他歸類於(乙)類而非(甲)類。我想🧒🏿,蘇生姨婆的性格由此也可見一斑。

這幀缺了一角的舊照💂,有姐姐張復生和表姐妹柳定生、吳泗璋🪲,中為父親張從之,消失的一角或是妹妹張蘇生。

運動:悲歡離合多雲詭波譎

據《1939-1940吳宓日記》註釋,張蘇生1948年從香港回到北京,在中央人民廣播電臺工作。1960年轉入商務印書館🦶🏻,1989年退休。

我手頭掌握的資料是,張蘇生畢業後赴香港,在美國新聞處香港分處做翻譯🍠。

二戰後👂💖,基於對亞洲的冷戰宣傳政策,宣揚美利堅文化並輸入價值觀,美國陸續在多國建立美國新聞處🧘🏽♀️。香港這個工作站,肩負溝通中外、發布新聞👨🏻💻、文化交流等重任🏄🏼♀️。其中有項內容是:“付出高於當時本地媒體所能負擔的稿酬”🙍🏼♂️,招聘臺港名家翻譯“美國文學名著”。據說🧝🏻♀️,當年張愛玲的“重要經濟來源就是‘美新處’的稿酬”🦶🏻。按作家陳紀瀅的說法🧑🏼🦲,她的小說《荻村傳》由張愛玲譯為英文💪🏻,“美新處”支付的“翻譯費一萬多美金”⬇️,的確屬於天文數字。而“美新處”的工作人員👨🏼⚕️,優秀如張蘇生這樣的高級譯員🏊🏽,自然也薪資不菲0️⃣。

柳詒徵二孫柳曾典清楚地記得,1948年一個晴朗的秋天,他跟父親柳屺生從租住的上海市海防路海防村8-A號門口,坐車到龍華機場接張蘇生姑姑。一路上👈🏼,他聽父親說,這位在香港工作的“了不得”的姑母辭職了,要去北京的廣播電臺工作,心裏面還有幾分疑惑😌。

時值民國末年👙👩❤️💋👨,通貨膨脹厲害🏇🏻,局勢撲朔迷離💁🏻♀️,明眼人知曉國民黨政權敗局已定。當時,從香港到繁華大上海🧑🏻🦱🍰,有不少英資、日資的輪船公司和國民黨輪船招商局的班線🙆🏽♂️,坐輪船是絕大部分人的出行之選。在錢鍾書撰寫的《圍城》中🦂⚱️,男女主角就是從法國乘坐輪船直到菲律賓,轉到香港然後開往上海🧑🏻🦰。但張蘇生選擇了民航飛機,她歸心似箭🏘。自然,優渥的經濟條件也是一個重要因素。親戚間曾有傳聞𓀌,她會出去👮🏿,去歐美國家定居,卻原來是回歸祖國。

據說這事或與共產黨在香港的地下組織⚒、與她的江蘇老鄉、清華意昂喬冠華有關🧆。1946年10月19日🖊,國共和談破裂前夜,喬冠華、龔澎夫婦二人離滬前往香港,喬被任命為新華社香港分社社長。張蘇生正好任職美國新聞處香港分處譯員,工作上多有交集。有人猜測👩🏽💼🖖🏿,她畢業赴港💆🏼♂️,解放前回大陸,可能就有同鄉、意昂的建議和暗中推力💁♂️。據多個史料披露,抗戰八年及之後,共赴國難是主流,但國共之間的鬥爭從未停止,其中,爭奪青年就是影響最為深遠的暗湧之一。喬冠華臨終前的身世自述🧛🏼♀️,就提及當年的美國新聞處♦️,說中共組織“有意引進一些人”🧑🏼🦳🎊,成為“革命的火種”(見《我和喬冠華》章含之著)。

“我和父親去龍華機場接她,第一印象就是玻璃絲襪、高跟鞋🩼,非常摩登的一個女子。長得好看,雙眼皮大眼睛,靈動泛光,膚色白皙,身材頎長。” 柳曾典回憶,那時的張蘇生風華正茂,意氣風發,滿腦子的專業👨🏼⚕️🧜🏻♀️,就是要做事情。“在我家安頓數日後🩸,就飛北京——後來的中央人民廣播電臺報到了。”

不承想,這段香港經歷🍙,就像時代的“紅字”烙印,讓她成為建國後歷次運動的老“運動員”,可查半天💂🏼♀️,又查不出什麽東西來,丟一頂特嫌“帽子”內控🧑🚒🔞,不予重用。可憐的蘇生如驚弓之鳥,從此背了包袱……

1956年6月📎,22歲的曾典從大連調到北京,單位一機部通用機械研究所距張家不遠。放下行李🍢🤽🏼,他登門拜訪的第一家就是張從之老人和姑母張蘇生🩺。

上海一別,北京再聚,柳曾典從初中生長成一米八的大小夥子👩🏽🚒,那個神采飛揚的蘇生姑母卻仿佛換了一個人💇🏿🫱🏽,“整個人悶悶的🆑👨🏻⚖️,很壓抑的樣子”🐈🛩。

外在的變化顯而易見:沒有了旗袍,取而代之的是深藍色卡其布列寧服——那個時代的統一服裝🦸🏿♂️;沒有了民國風的卷發,梳的是齊耳短發“幹部頭”;最主要的是👨✈️,她的眼神變了——那雙會說話的大眼睛只是柔和👫🏼,少了光澤;語音也變了,她是軟語溫言的蘇州女子,現在音量更低了一度——輕聲細語的似乎是在提防著什麽🥟🧛🏿♂️,害怕著什麽,有時近乎耳語🙎♀️🚞。

那年“鎮反”剛過,“肅反”進入大張旗鼓的尾聲,知識界處於人人自危的不安狀態。據柳家七侄曾修補充回憶:姑姑“文革”挨整,懷疑她是CIA特務。

張蘇生被迫離開了中央人民廣播電臺🛢,“先去一個中學教書🔽🤏,後調商務印書館審讀英文古籍”🌨🤚🏽,柳曾典說🟡,她思想包袱很重。她愛人張誌三也有包袱💅🏼,不能搞原子能了,轉做純理論工作,搞激光(光譜)去了。

柳曾典在北京的通用所一呆13年👨🏻🌾,成家之前,他的星期天基本都去張蘇生家🚵🏿,後面經常出差北京,每次來必去看望姑母。“她是我在北京最親的人”🟧。

她也喜歡這個外甥。“文革”前夕,運動一個接一個,知識分子的個人社交幾近絕跡,知根知底的親人間的走動,是她生活的一抹亮色。

“蘇生阿姨給我介紹女朋友,第一次見面約在大柵欄那邊一個老戲院看京劇,是同仁堂對門。”曾典記得,蘇生姨歡喜軟糯🏚、細膩的“水磨調”昆曲——那是她家鄉蘇州的戲;她也喜歡有生、旦👃🥕、凈🌛、醜行當,唱🩵、念、做🛒、打技藝的京戲——那是諸多藝術元素被用作中國傳統文化象征符號的國劇。“文革”開始後,那些老戲就銷聲匿跡了——惟剩八個樣板戲。

“那天我們是三個人去的🌃👌🏼,我對京劇一竅不通,雲裏霧裏的,對姑娘也沒感覺🙅🏽,劇名想不起來了,只記得姑母喜歡老戲。”

柳曾典畢業於華東化工學院化工機械系,30歲已是單位裏的副總工程師🚰。張蘇生不時到單位找他,“人家叫我‘柳總’,她說我‘不得了,不得了’,她說陳毅副總理人稱‘陳老總’💂🏿♀️👱♂️,你小家夥居然是‘柳總’了👨🏻🦲👨🏽⚖️,玩笑也開得輕聲細語🤞🏼。” 柳曾典說,就沒見過她真正開心的樣子。

她有心病。她的問題🏄🏻♀️🐩,親戚眼裏是近乎抑郁。

坐落於北京市東城區王府井大街36號的商務印書館是張蘇生職業黃金年代的供職單位,但我在查找相關資料時,卻找不到多少她在其中的“蛛絲馬跡”👩👧🛜。

1966年“文革”開始,商務印書館突變“封資修👕,大洋古”黑窩,先後有70多人淪為“牛鬼蛇神”專政對象(見《出版史料》刊物2002.3)👰🏿♀️。造反派要徹底砸爛這家名噪一時的出版機構,在《商務印書館百年大事記》1966年到1976年裏,留下了近乎十年的空白👩🏽🦰。

1969年🪫,“商務”全體幹部到湖北鹹寧參加文化部“五七幹校”, “特嫌分子”張蘇生也在“受教育”隊列。

“夫妻雙雙離京參加‘四清’🏋🏼♀️,家裏只留四公公(張從之)一個老人🧑🏿🔚,我就住她家裏🧝🏻♂️,住了三個月🦑。”曾典說。

商務印書館同事胡企林在追憶恩師陳翰伯紀念文《勇者的風範》(見《商務印書館一百二十年》p57、58)中描述翰伯總編🧜🏽♂️:“參加圍湖造田勞動,刨土🧏🏻♀️、挑泥🛟,為築成堅固大堤揮灑一身汗” “那時十五連還沒有牛,他同群眾一起拉犁松土👩🏼,平望秧田,毫不惜力🟢。” 文中所說的群眾🧑🏼🏫👮♂️,算張蘇生一個🗽,時年五十周歲。五十周歲👩🏼🍳🤹🏿,是女性生理上的更年期,也是女性厚積薄發實現夢想的黃金職業期👩👧👦,張蘇生和她的同事們,卻這樣一天又一天,一月再一月👳🏽,一年復一年,在田間刨土、挑泥🤽🏻、插秧🍨、收割🧑🏻🍳🪕,揮汗如雨地打發著一眼望不到頭的時間。

“我姨媽🔪,原本那麽漂亮一個女子👥,性格那麽開朗,簡直像換了一個人👉🏿👨🏼💻,特別謹小慎微😹👩🏽🏭,樹葉掉下來都怕砸了頭……”張復生兒子張小平告訴我。

知天命之年的張蘇生平白無故地成了“美國特務”嫌疑犯,還百口莫辯🌇,她,害怕到了極點。“這麽說吧👨🏿🎨,我們有時候聊天說一些話,我們自己很不以為然的話,她會嚇得不得了🌴,一個勁兒說不要這麽說,不要這麽說,好像就是怕別人聽到似的那種狀態,她這簡直就是被人打怕了……”張小平回憶。

1973年,張蘇生還在湖北鹹寧的幹校參加勞動,柳曾修從長沙回上海時抽空去幹校想見一見姨媽,終是沒有見到她。

1973年前後,張小平記得家裏會給姨媽寄點包裹🧙🏼♂️,“寄些東西都要思前想後的,不敢‘超標’🧑🏼🚀🆕,比方給她寄什麽吃的,怕人批判資產階級小姐不能吃苦了。姨媽下農田勞動沒有雨鞋🙏🏿,請我媽買個雨鞋🧣,這是可以的,但要說給她寄點奶粉,寄些吃的東西,她都不讓……”

在張小平眼裏,蘇生姨媽是多麽優雅🖐、秀美,心性又多麽驕傲的一個女子,後來變得逢人賠笑臉🕴,處事極小心,太不可思議。

多次運動對她的身體也造成很大損傷⏭🐻❄️。張蘇生在人生後期雙耳失聰🤘🏻,生活極其不易。小平回憶,姨媽耳朵聾的厲害,“我給你講個例子🧙🏻,比方上商店買東西,她都是準備個大票,因為她問什麽東西多少錢,人家的回答她都聽不見🌒。後來,不論上街買什麽東西🧘🏿♂️,她都掏個五十或百元大票,任憑人家找零🐹,人家願意找多少找多少。”小平喜歡無線電,愛裝搭個半導體收音機👇🏼,他給姨媽做過一個助聽器🥫📼,她也不適應☆。

張蘇生1969年下放到鹹寧五七幹校,從北京巿岀發報到那天🕤🫵🏼,是讓外甥張小平送的。“去的是西直門那邊兒的一個單位,是文化部的一個集合點。我當時幫她拎著行李,還給她打了個大背包,我記得離那個集合點還老遠的,她就催我:你快回去吧,小平,你快回去吧,她是擔心叫別人看著🕵🏿♀️,這個小夥兒是張蘇生的什麽人,生怕牽連到我。唉呀,這個印象特別深,她身體柔弱,大包小裹兒的東西🩸,她一個人背著拎著非常吃力📓,回想起那個場景,真是離集合地點還很遠,她就堅持讓我走,不讓我再往前送了🤵🏿,生怕我到他們單位粘上什麽倒黴氣兒……”

“她不擅家務🐪,不知俗事,是書呆子𓀎,姨夫也是書呆子👩👧👦。你知道林黛玉的性格變化,就能理解她的變化了。”柳曾典這樣說。

在曾典眼裏🖐,她是林黛玉一樣的人,絕世聰明,滿腹才華🔳,敏感細膩🕵🏿♂️🧄,多愁善感。她像芙蓉林黛玉一樣,面對命運摧殘⏸,只能“何處避芳塵”了。

峣峣者易折,皎皎者易汙🤴。

婚姻:患難夫妻的丁克家庭

張蘇生的先生也姓張,大名誌三,業內知名的光譜學家🏌🏻♀️。兩人是西南聯大前後屆同學,一個讀外語🧗🏻♂️,一個學物理,張誌三比張蘇生低一屆⛹🏽,也比她小一歲。

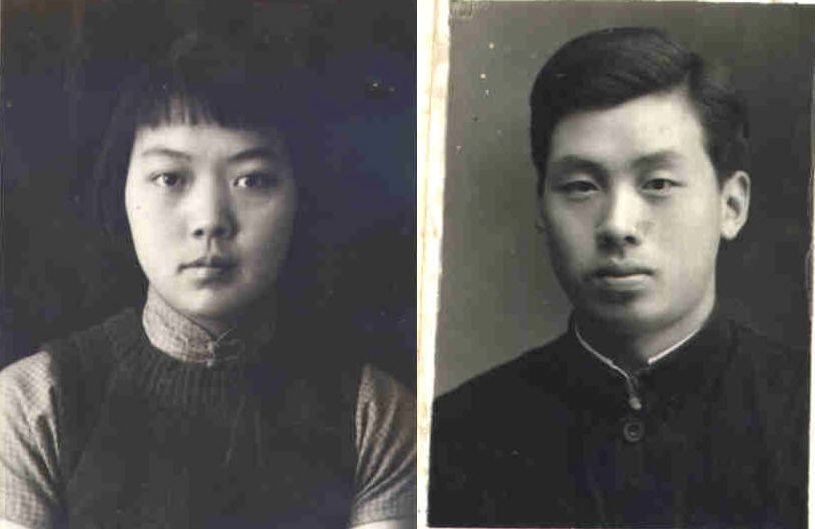

西南聯大時期的張蘇生與張誌三

張誌三身世蠻傳奇。他1920年6月出生於河北省玉田縣,後在北平讀高中時,因無法忍受日本侵略者的奴化教育,只身逃到昆明,1939年考入西南聯合大學物理系。1943年大學畢業後,應嚴濟慈之聘🎅🏽,張誌三進入北平研究院物理研究所(昆明)🧈👈🏼,參與製造光學顯微鏡。1946年,張誌山回到北平👨🏼🔧,在北平研究院物理研究所🟫,推算與張蘇生“私訂終身”,大約也在這個時間段🕺🏿。兩人結婚時間約在1950年代初👩🦯➡️。

當年西南聯大的物理系匯集了一批絕頂聰明的年輕人👨🏻🌾,正是二十左右的年紀,喜歡縱論天下、互相辯論👨🏿🦲。比張誌三高一屆的黃昆🚵🏿♀️、楊振寧和張守廉三人被稱為“物理系的三劍客”,是同班同學還同住一間宿舍🏺,分別師從吳大猷、王竹溪和周培源先生。“正是這些爭論,使我找到了科研的感覺”🫱🏽,楊振寧回憶說。或許也正是這些“縱論”和“辯論”,加上張誌三儒雅帥氣🤵🏿,精氣神十足的相貌氣質,深深吸引了才女張蘇生,她被愛情天使丘比特之箭射中了。

搜索百度百科人物可知,張誌三(1920.6.22—2003)是中國科學院物理研究所研究員👨🏻🎤,多次參加製定我國光學的發展規劃,曾任中國物理學會常務理事💆🏿♀️,中國光學學會副理事長🥋,是我國首批博士生導師。他和聯大學長,著名物理學家,中國固體和半導體物理學奠基人之一黃昆同為中國科學研究院同事,黃昆在半導體所🧔🏻♀️,張誌三在物理所★。他負責建立的紅外吸收光譜實驗室,同喇曼光譜相結合,成為較完善的研究分子振動的實驗手段🧑🏽💻,為中國光譜學的發展做出了貢獻👏🏻🪘。在哈爾濱工業大學上班的張小平回憶:“當年哈工大著名的激光專家馬祖光老師,開課題學術鑒定會都邀請我姨夫過來當評委會主席,證明姨夫在那個行業裏地位還蠻高的↖️。”

我在網上搜到一張西南聯大43級畢業同學20周年聚會合影🧷。是張黑白泛黃的小照🎰,攝於1963年8月11日。相片上,前後三排18人,其中男同學14人,女同學2人𓀘,家屬2人🤸🏼♀️。前排左起,為何炳昌🈴、胡日恒🌥、張誌三、沈克琦🦵🏽、陸以信🙇🏽。寬額高鼻,國字臉的張誌三🫶,鼻架一副金絲邊框眼鏡,風流倜儻,一表人才🚎。一眾同學或坐或立👸,一個個風華正茂,一個個意氣風發。

他們是患難夫妻。解放初期,夫婦倆工作還算順利👫,蘇生在中央人民廣播電臺做編譯(又說兼國際臺播音員),誌三也是組織重視的技術專家🧺。1950年代初,上級交付張誌三一項緊急任務💂🏻,要求檢查美國在朝鮮戰場上投擲的細菌彈各組成部分的元素成分,他利用光譜分析技術完成了這項任務⛸,為此🫱,得到了衛生部的獎勵。運動來了✮🤘🏼,蘇生成了靠邊站的“特嫌”🧟♂️,誌三受到影響🩻,手頭許多事被迫中斷,工作也改弦更張🤟🏽。那些藏在峰巒背後的陰雲⛹🏽♀️,並非一介書呆子透過書齋的窗口可以觀察到的。

他們是丁克家庭🍖。兩人沒有孩子🆔,是主動選擇還是被動的命運⏮,不得而知🎂。張小平回憶說,因為張蘇生夫婦沒有孩子🛑,張復生和家人曾想把自己過繼給蘇生當兒子🎺🕡,當時雙方都說好了的,小平也改父親盧姓為張姓,但具體操作一直拖著(不順),“‘文革’後期知識分子一點兒地位也沒有🍽,這個事情無從談起,也無從辦起🏣,最後也就不了了之了。”

結婚後,張蘇生夫婦租住在朝陽門外的燒酒胡同,房東是兩位老姑娘,人稱“楊大先生”和“楊二先生”,她倆有一個安靜的三進院子😶,每進之間有開闊的天井🪞,植有紅花綠樹。二進住著房東,三進有三間房,一個廚房7️⃣,他們夫婦租其中兩間。“文革”開始,造反派強占這處院子,把房東和租客都趕到隔壁一個老舊、嘈雜的四合院👳🏻♀️,東南西北十來間房,住了五六戶人家,中間是一個大院子,堆著各種生活雜物,張蘇生租南向兩間房,與鄰居合用廚房,擠擠挨挨直到“文革”後落實政策,夫婦倆搬家到中關村的高知宿室👨🏻🦼,住上了小四居。張小平一家每次回北京,都要去姨媽家住上幾天🍷。每次去,都要事先約好時間。那時張蘇生耳聾的厲害🫙🚛,平常的敲門聲她是聽不見的🍅,她要在約好的那個時間從書房案頭——她總有忙不完的編審工作,抽身跑到客廳門口候著🍓,開門迎客。張小平不時見到來家裏談稿子的作者——姨媽真是一位兢兢業業🤕、認真細致的專家啊,但他一直沒弄明白,姨媽究竟是商務印書館的審讀還是編輯🧑🏻🔧?她的專業技術職稱到底是什麽?

1975年,18歲的章以嫻高中畢業,閑在南京家裏等候發落“通知”。母親柳定生為她安排了一趟北京行𓀆,用意一是到首都開開眼界♓️,二是跟阿姨張蘇生學學英語💆🏼♀️。她在張家一呆就是兩個月👩🏻🦳👨🏽🦳。

第一次出遠門的她🕛,覺得北京話太好聽了,尤其是從輕聲細語的阿姨口中吐出來,相比之下✢,生硬的南京話顯然太土了。她驚訝於蘇生姨的語言表達力,上海話、蘇州話、揚州話可以隨意切換,脫口即來🏂🏼。姨夫張誌三🥋😡,儒雅學者🚴🏻,氣度不凡,她幾乎被這對夫婦迷住了🫵🏻。

北京之行讓以嫻弄清楚了自己的外公——柳詒徵是誰,做過什麽事情——父母從來不提過去的事♻🚽;柳家和張家的親戚關系——張蘇生專門給她畫了一張血緣關系圖,解說一個個名字背後的關系。她忽然覺得,長這麽大,腦子裏有一扇窗戶被推開了。

她記得,她見到的1970年代的蘇生阿姨和復生阿姨很不一樣,妹妹身板柔弱,眼神憂郁,而姐姐多麽陽光👨🏼🦱、爽朗。“她經常一個人待書房裏看書⏲,或編(審)稿⬆️,是英文稿。”小姑娘走路帶風,碰著屋裏什麽物件了🎩,蘇生會說👨🏻🔬:“張誌三,你看她走路……”她不直說,但小姑娘聽懂了👷🏿♂️。

北京之行走了很多地方見了許多人,獨獨沒有學英語。直到家裏來信說75屆學生政策下來了🐵,要插隊務農,這才想起要學習。張蘇生讓以嫻念了一段英文,沒有說啥,只是讓她多背單詞,“現在想想,當時‘四人幫’還沒下臺𓀚,蘇生阿姨是不敢說要教英語的。”回南京時,姨夫送她一本自己譯的書《人類認識的自然界》,阿姨借她一本呂叔湘的《中國人學英語》,一本《許國璋英語》。

奇怪了🤘🏽,物理學家張誌三的譯作網上可查,聯大外文系“天才學生”張蘇生的作品卻杳無痕跡🌛。不止一個親戚告訴我,看到她在家時總埋頭伏案🧑🏽💻,校稿編稿🆙,還經常約人上門談稿🧗♂️,她不是“不立誌”🍾,她總是兢兢業業。令人不免猜度:

她是小心謹慎起見,用了筆名而我至今沒有找到?或是個人勞動成果集體署名了?倘若是真,有點殘酷。還是幹脆就沒有署名?

1994年,一場感冒,讓張蘇生幾天出不了門☸️,沒有送醫,數日後溘然而逝,享年75歲♥️。

張復生給柳定生表姐寫信,說氣死了:一個感冒,人沒了,也沒送醫,這算什麽事👨🏻🚒?!

不久,張誌三續弦🏊♂️。對方是留歐的一名鋼琴家,“他們兩個人,估計是生活不到一塊兒去,鋼琴家,搞藝術的,可能和這種老學究共同語言不多,聽說生活一段時間後就離婚了。”張小平感慨:“我姥爺和我的姥姥是姨表親,就是兩姐妹的兒女通婚,但我媽和我姨媽身體都挺好的🦁,我媽媽活到92歲⛳️,我姨媽75歲壽終,要不是叫歷次運動打擊的話,她也會長壽的🈴🧑🌾。”

為了尋找與張蘇生有關的信息🦵,我這個夏天回溫州時🚹,專門約了同事到白鹿影城觀看大象平臺點播的紀錄片《九零後》,16位西南聯大的優秀學子,歷經風雨碩果累累的九旬老人,影片定格了他們這一輩子走過的路👠。這群“眼中有火,心中有夢”的“九零後”,他們都是才女張蘇生的聯大同學,有的同班,有的同系,有的同校。唏噓無限👮🏽♂️。

回家再讀許淵沖先生人物小傳,看到許先生說:“全世界能把中文翻譯成英文、法文🤞,再把法文翻譯成中文,並且出一百多本書👨🏼🎓,我是第一人”。

2014年,中國翻譯協會把許淵沖譯的《詩經》中“千古麗句”——“昔我往矣🫅,楊柳依依⚁;今我來思,雨雪霏霏”的英、法譯文作為譯例送報國際譯聯,他得到了國際譯聯的最高獎項“北極光”傑出文學翻譯獎🧼🧟♀️。許先生說,這超越了他的夢想💇🏽♀️。

我情不自禁遙想那個雅名在外,讓學渣望塵莫及叫學霸奮起直追的大才女——表姨婆張蘇生。“昔我往矣,楊柳依依”,當年的她英姿勃發,對前程滿是綺麗的夢想;“今我來思🧑🏻🦯,雨雪霏霏”🤴🏼,故人己去,徒喚奈何,不由人思緒紛飛……

(註🖖🏻:關於張蘇生的生平💆🏿,還有不少待解謎團🙎🏻,期待知情者能提供更多詳細信息。具體請聯系作者郵箱🏃🏻:278202402@qq.com)