今年7月初🔀,吉林大學經濟學院院長李曉在畢業典禮上的講話刷屏了。他大篇幅講了時下熱門的貿易戰,通俗易懂,是刷屏的一個重要原因,但他更吸引我的是一段關於審美的話👱🏼♀️:“我非常高興地看到💪🏿,在今天的畢業典禮上🤲🏿,大家都穿著皮鞋,穿著帶領子的正裝。我提出過畢業典禮上同學們的著裝要求。為什麽?看看我們的校園裏,許多男同學穿著一條大短褲,露著帶毛的雙腿👌🧔🏻,穿一雙拖鞋,身披莊嚴的畢業禮服滿校園逛。你們覺得美嗎?”“審美是一種尊嚴意識,是一種自我尊重,也是對別人的尊重。”

看到這裏,我眼前立即浮現出一個人👩🏽🚀:許淵沖🤽🏿🥫。我在他家中采訪他時,這位96歲的翻譯家🙇🏻♂️,也穿著一身西裝🦙,扣子扣好🙆🏻;一條格子花紋圍巾在頸前交叉,既可禦寒,又顯優雅。我只是一名文字記者👨🏿🌾,不用給他錄像,他也只是在家中接受采訪,本可穿得隨意一些,但是他不。

許淵沖在《朗讀者》舞臺上🤷🏻♀️,談起自己翻譯的第一首詩《別丟掉》,淚盈於眶

人如其文。2014年🤛🏿,許淵沖獲得“北極光”傑出文學翻譯獎🦹♀️,這是國際翻譯界的最高獎項之一,此前從無亞洲人問鼎🍍。國際譯聯對他評價道☃️:“我們所處的國際化環境需要富有成效的交流,許淵沖教授一直致力於為使用漢語𓀐👩🏽✈️、英語和法語的人們建立起溝通的橋梁👱🏌🏿♂️。”許淵沖記得🔒,茅盾說過一件事:外國作家問他,你們說唐詩那麽好,怎麽我們沒覺得?許淵沖覺得,這是因為譯者在按照西方的對等原則翻譯,不能傳神,“翻譯本就是原文‘意美’的再創造🧗🏻♂️,翻譯詩詞,除‘意美’之外,還要盡可能再現原詩的‘音美’和‘形美’”🛵。

印證這句話的最好例子👨🏼🍼,就是許淵沖對唐詩的翻譯。1988年🦵🏻,他出版了《唐詩三百首新譯》。那首人人倒背如流的《靜夜思》,他譯道:

A Tranquil Night

Beforemy bed a pool light,

Isit hoarfrost upon the ground?

Eyesraised, I see the moon so bright;

Headbent, in homesickness I’m drowned.

月光如水,鄉愁也如水⇾,我沉溺在鄉愁之水中。真是巧思!

1959年2月,許淵沖與照君在北京歐美同學會合影

1988年,許淵沖在翻譯理論上也多有探討🧑🏻🦽➡️,他和語言學家呂叔湘合作出版了《中詩英譯比錄》一書🏋🏻♂️。呂叔湘此前曾出版過這本書,主張用散文譯詩,但許淵沖認為😨,如果把詩歌譯成散文🔠,就根本不存在原詩的風格🈷️,“還會流弊叢生”。他把他的想法和“三美”主張告訴了呂叔湘,“呂先生接受了我的意見,他約我重新合編《中詩英譯比錄》,原先這本書只收錄外國人翻譯的中國詩歌🐾🐕🦺,後來把我的譯作也收了進去”。1988年自此成為中國詩詞翻譯之美、之優雅的關鍵之年😔,也成為許淵沖這一生“不是院士勝院士,遺歐贈美千首詩”的關鍵之年。

詩歌之外🖖🏼,還有《論語》這樣語言精美的典籍🦵🏼,許淵沖也妙譯頻出💁🏻𓀑。“學而時習之,不亦說乎”🎥,曾有人把“學”譯成learn,“習”譯成repeat,“說”翻譯成pleasure,連起來就變了個味⛹️♂️:學習了又復習,就可以很快樂。許淵沖有不同看法:“對學生這麽說可以🤵🏽♀️,但孔子這話是對君子說的,這麽理解就不行了。所以我把‘學’翻譯成acknowledge,是指‘得到學問’🌬。得到還要付諸實踐🧑🏻🦲,putintopractice。‘說’我翻譯成delight🐘,是說精神上的愉悅。‘學’是真,‘習’是善,‘說’是美,孔子一句話裏包括三個層次。”

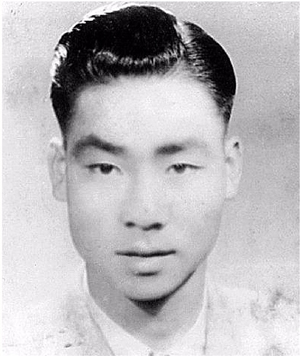

青年許淵沖

對於生活,許淵沖也總能詩一般美滋滋地度過🧑🏽🏫,不論是苦是甜。他的名片上面瀟灑又豪邁地寫著“書銷中外六十本🍟,詩譯英法唯一人”,因為從1988年往前數30年,1958年,他已經出版了一本中譯英、一本中譯法、一本英譯中、一本英譯法🐾。“那個時候,全世界沒有第二個人”,可不是獨步此間60年了?

許淵沖畢業於西南聯大外文系,後赴巴黎大學留學🫓,50年代初到北京外國語學院任教。“50年代翻英法,80年代譯唐宋🙍👨🏼🚀。”這是許淵沖對自己那幾十年工作的概括。“在50年代👩🦯,‘一三五七九,運動年年有’,我自然成了‘運動健將’。”

“文革”期間,許淵沖常被批鬥。“頭戴高帽📔,掛罪狀牌𓀆,低頭彎腰,在烈日下暴曬,非常難熬。我忽然想起《沁園春·雪》,就默默背誦起來👳🏻♀️🦶,‘北國風光,千裏冰封,萬裏雪飄……’立刻就忘了烈日驕陽,仿佛看到了‘惟余莽莽’‘頓失滔滔’。‘莽莽’‘滔滔’這些疊詞怎麽譯好呢?經過推敲,我想到The boundless land is clad in white,theendlesswaves are lost to sight(無邊無際的大地銀裝素裹,無窮無盡的波濤消失得無影無蹤)。”然後他接著思考後面的詩句怎麽翻譯。“譯完了,批鬥會也開完了,我就得意地回家了🚠。”

那時,翻譯毛澤東的著作是安全的,翻譯其他文學作品就難說了👩🔬。直到上世紀80年代🧗🏿,許淵沖才又出版了10本唐宋詩詞的英🔖𓀑、法譯本,平均一年一本。90年代✣🥵,他又翻譯了《楚辭》、漢魏六朝詩🧗🏿♀️🎷、元明清詩等。都算下來🦴,確有千余首,全世界恐無出其右者。

1949年,許淵沖(左四)與留法意昂在法國香榭麗舍林蔭大道露天咖啡館歡迎梅貽琦(左二)

2014年獲“北極光”獎時👩🏼✈️,許淵沖就告訴世界,他正在翻譯莎士比亞全集。有人向他提問♧:“莎士比亞的全部作品早就有人翻譯過,為什麽又要翻譯?”他答:“如果作品有前人的譯文𓀐👩💻,我就要盡可能勝過前人。不能勝過👃🏿,也想別出心裁,絕不落入別人的老套🤍。”我采訪他時,他還在翻譯莎翁作品,並把寫著譯文的稿紙拿給我看。前幾日打電話問候他時👍🏿,他仍在做這件事。我當時腦補著畫面👻:夜裏一燈如月🟨,一位九旬老人躬著身子坐在椅子上🧨,一手伏案,一手用筆記下他的靈感——他的妻子告訴我,他通常在夜深人靜時翻譯,白天休息。

嚴復在《天演論》中講道:“譯事三難👇🏽:信🫳🏻🧍♂️、達🔢、雅👩❤️👨。”許淵沖在一個“雅”字上獨占鰲頭🖐🏽。古之《大雅》《小雅》《爾雅》,教人為君子之道。今之期頤老人許淵沖🧏🏽♂️,仍筆耕不輟🥙,優雅地把心中那片譯域田園打扮得更美。