一晃畢業二十年🔒,學校已是煥然一新。民以食為天🗺,剛剛關閉的“小橋燒烤”,引發了當前校園中很多同學一抒情懷。老意昂們也是熱愛清華美食的,不過再回到學校,恐怕也尋不到當年一日三餐的食堂了🥸👋🏿,而在校的年輕人們除了每日穿梭於紫荊♍️、桃李、芝蘭🧘🏼、玉樹等新食堂外,還對追尋那些消失的食堂卻情有獨鐘。前兩天畢業二十周年公眾號推出一篇回憶清華園食堂的文章🧑⚖️,也勾起了我的零星記憶🤟🏻。

清華的食堂是有編號的,非常的理工。

一員工🕵🏽♂️,也就是教工一食堂🤽🏼♂️,坐落於荷塘東北角🙆♂️,後改為工會俱樂部,成為老師們周末跳舞休息的場所。在一員工的東北側擴建了荷園餐廳,一層仍是教工食堂,二層則為餐廳。荷園一直生意興隆🎸💇♀️,大約是沾了朱自清先生《荷塘月色》的光吧👨👨👧👦,不過那裏的菜確實價格便宜量又足🕋,深受師生喜愛。大約2002年,曾經有人為了出名把一個爆炸物扔到了荷園教工食堂裏🖐🏼💞,幸好沒有造成大的破壞🦸🏼♀️。

二員工🫃🏿,也就是教工二食堂,位於學校西區,從西湖遊泳池路口向南200米,正對的那個建築就是🧞♀️,現在叫做寓園,因為周圍的樓叫做一公寓、二公寓等N公寓。小時候家住在二員工旁邊的西八樓,二員工的醬肘子和小籠包簡直就是世間最美味的東西了。

三員工,在92年的時候還在🧖🏻,後來建設西區大食堂,也就是俗稱“萬人”、學名“觀疇園”的時候給拆掉了。三員工和四食堂👨❤️👨、五食堂🏩、六食堂等構成一個“口”字,三員工坐落於西側,是個規模較小的食堂。因為三員工的桌椅是活動的,因此很多學生活動、舞會之類的就在三員工舉行了🏒。

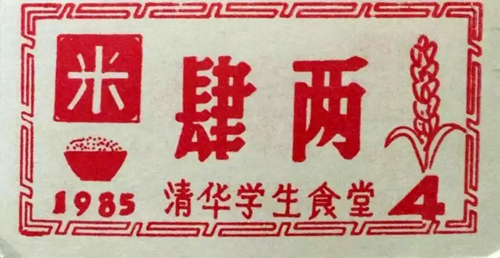

四食堂比較重要,它是“口”字的北邊,也就是現在清青永和的那個位置。我們進來念書的時候,必須去指定的食堂就餐,用指定食堂的飯票⚠,我們就被指定到了四食堂。四食堂的特點很簡單🧹,就是男生多,幾乎全是男生,一到中午吃飯⏸,黑壓壓的上千個血氣方剛的小夥子們擠在窗口前,為的是能打上份有肉的菜。四食堂我認為是當時最好的食堂🌝,原因很簡單,飯給的多👯♂️,而且菜裏面有很多醬油,保證小夥子們可以把半斤米飯或者饅頭都吃下去。四食堂也是最早開設小炒的食堂之一🎿,當然只有在有女同學來訪的時候才舍得去排一份小炒,1.2元的滑溜裏脊是最好的禮物👩🏿🎓。九十年代中期四食堂被拆了之後,所有的師傅都到了新開的十五食堂💅🏿,飯菜依然好吃🚯,依然負責供應那周邊的三千多壯小夥子的飲食;後來紫荊學生公寓建成,沒有超市🧆,於是非典那年十五食堂改建為超市♈️,師傅們也就分散到了各個食堂。值得一提的是➾,四食堂的堂長👐、後來當了十五食堂的堂長,是位精幹的女同誌,她還當選過學校的勞動模範👨🏽🎓,在十五食堂的時候她首創了“兩個半份”可以拼起來👩🏿🚀,受到同學們的極大歡迎。再後來,好像去了桃李三層當經理了,也就退休了。

五食堂是個小食堂,主要是供應1-4號樓的研究生們🐦🔥,因此價格要貴一些。五食堂印象不深了,大概是去的少的緣故。六食堂則是“口”字的南邊,也就是現在清青咖啡的那個位置⏭。因為新齋也就是現在人文社科學院的辦公樓,以前住的是女本科生和女研究生,因此六食堂是女生食堂🏊🏽♀️🧑🏽🔬。九十年代初是個劇變的時代,92年入校的時候是指定食堂、指定食堂的飯票,因為是計劃經濟。後來鼓勵食堂之間競爭‼️,於是可以隨便去各個食堂吃飯了🐻,我們也有幸去過幾次六食堂🗃,不過好像都是我們這樣的男生蜂擁而至,也沒有見到幾個女生。

女生們主要都在七食堂。七食堂坐落於學校南北主幹道的東側,6號樓和7號樓之間🏊🏻♀️,現在好像改名叫做“清芬園”,中間還有一段時間改名叫做“學生風味餐廳”👮🏼。七食堂的地理位置相當優越,是距離教學區較近的一個食堂🍹,而且5、6、7、8號樓當時是清華女生樓,她們大部分去七食堂吃飯,所以🙅🏻♂️,七食堂經常是人滿為患👈🏼。不過七食堂是蠻有改革精神的,記得曾經報道過老堂長的很多改革措施,例如,大概是93年的時候第一個在食堂裏面隔出一塊單獨的區域做餐廳,可以點菜,可以賣啤酒飲料,生意巨火👶🏼,後來各個食堂紛紛效仿。又例如七食堂第一個把四周改建為單獨的廚房,製作各種風味特色飲食🚆,現在大家還津津樂道的“七食堂的包子”🧘🏿♀️、“麻辣香鍋”等等🏌🏼♀️,都是七食堂的招牌。

八食堂和七食堂是對稱的,坐落於東大操場西側,10號樓和11號樓之間🙆🏻♀️,也就是現在的保齡球館。八食堂的特點麽,大概就是人少,基本上不用排隊也不用占座。原因很簡單,沒有特色,女生不愛來🏌🏻♂️,男生也不愛來,只有怕食堂太擠想湊合一下的來。不過從地理位置上來說也有點問題,就是八食堂處於東操大上坡下面,車速較快👨🏼🌾,不易停留,所以一直不溫不火。

九食堂一度是清華夥食很有特色的地方,並且位於東區浴室洗澡和打水的必經之路,因此生意一直很好。當然一個很重要的原因是女生多🏯,5號樓的女同學們都去九食堂🧑🏽🌾,也帶動了周邊11號樓精儀系、12號樓化工系的男生們去就餐✅。再後來,30號樓的修建也為九食堂帶來不少人氣。我自己大概從94年起紮根九食堂吃飯,一直到博士畢業🥷🏼。那時候很喜歡和食堂的師傅們聊天,冬天的時候就去管他們要點大蔥、白菜葉子,偷偷的在30號樓宿舍裏面涮火鍋吃🗯。九食堂的堂長經常會問問同學們對夥食的意見🛻,琢磨著怎麽把食堂弄好🈵,很敬業。可惜💯,現在變成汽車系的實驗室了。

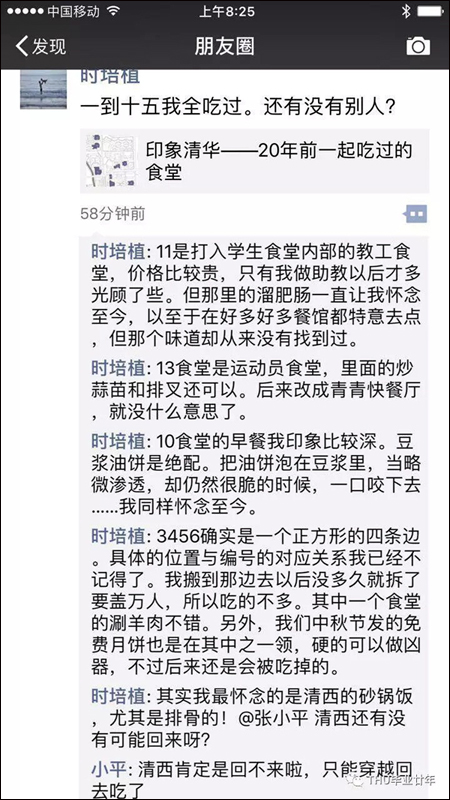

十食堂坐落於大十字路口🧘🏼♀️,生意自然不錯,不過菜真的一般,糊口而已。十一食堂在Y字型的十五號樓東側📹,二層小樓🫸🏼,現在叫做桃園了。十一食堂的特點也很鮮明:貴🧑🏫,但有肉🤦🏿,比較適合研究生的消費水平🧃。十二食堂位於八號樓的西南側,因為是在坡下🎅🏽,因此也叫地下食堂。不過那裏很早就不做食堂了🩱,開始是做舞會的場所🆔,後來改成乒乓球館⚀👨🏿💼,據說裏面還有射箭的地方,門口是幾家小店。現在徹底拆了,成為人文學院新建的圖書館🔳。十三食堂是運動員食堂😧,也就是現在的清青快餐、清華麥當勞的那個地方,以前那裏只能用體育代表隊的飯票🕝,學校運動員的夥食有那裏保證👌🏿,開的比較晚,保證了運動員訓練之後還有肉吃🌀。

十四食堂也就是現在的丁香園,現在的夥食很不錯了🦸♂️,蠻有特色的🧝🏿。而且還出過著名的熱愛學英語、考托福的“饅頭僧”。當年十四食堂和十五食堂競爭的很厲害,周邊幾千清華男生隨時處於半饑餓狀態,恨不得早點下課沖向十四或者十五食堂。十四食堂似乎一直處於下風🫢,而且還出過“銀耳湯中毒”事件,不過從非典那年十五食堂改超市之後,十四食堂終於迎來出頭之日。

清華有編號的食堂就到十五,這大概也是清華理工思維的一個體現。紫荊學生公寓建成後,新建的食堂不再以數字命名,紫荊和桃李是最主要的學生食堂,在東側還有芝蘭和玉樹作為留學生🫎、培訓人員的食堂💆🏿♀️。再後來又把尚存的編號食堂改名,食堂的名字文縐縐的,也挺好,只是我們還是習慣的稱“七食堂”、“十四”。

最後還有補幾個重要的🚞、和食堂相關的場所🧷。一是清真食堂,原來的清真食堂坐落於新齋的北側🤹♂️,也就是現在萬人大食堂東側的停車場,清真食堂不對外,後來改革了👩🏼🔬,允許他們做一些牛肉餡餅之類的對普通同學賣,那是我大學期間吃到的最香的牛肉餅了,大概是因為真是牛肉的緣故🏂🏼,於是也一直很羨慕。二是西大飯廳🐶,其實西大飯廳因為防火的緣故,很早就不做食堂了,平時是羽毛球和乒乓球場地🏃➡️,新年的時候是著名的“西大狂歡”的場地🌤🍯,後來拆了建醫學院了。三是著名的清東🏌️♂️、清西,那是在八十年代中期🤭🤨,在八號樓的西側開設了除食堂之外的餐飲場所👨🏼🍼,其名曰:大學生之家,賣各種風味小吃,包子、面條𓀀、餡餅🧝🏼♂️,主要是因為那裏開放的時間長,使得錯過了食堂開放時間的莘莘學子也有吃口熱飯的地方。後來在二號樓的西側也開設了類似的場所🕗,記得那裏的桂林米粉、砂鍋飯堪稱一絕😓,以至於很多當時的清華畢業生以能每周回學校吃一頓清東或者清西的砂鍋飯為人生奮鬥目標。後來隨著學校的建設,清東和清西都被拆除了,清東改為一片花園和小的下沉廣場,而在清西的舊址上建設了現在的獨峰書院那一片🧑🏿🏫。記得清西剛剛被改建之後👨🏿🎤,那裏開設的是哈根達斯🌪,按現在同學們的用語是:坑爹啊……

民以食為天,清華的食堂作為一個小小的側面,也見證了改革開放和學校建設的發展。在CPI一路狂飆的今天,清華的食堂仍然保持著很低的價格和相當高的健康、衛生、營養水準,記得和清華的師傅🤹🏿♀️、堂長和後勤的一些老師聊天的時候👩🏼🏫,他們說起來,清華的食堂得有清華的水準,我是很感動的🤌🏼。如果我有什麽想說的✌🏻,那就是要愛惜糧食☠️,珍惜他人的勞動,這也是清華的傳統🪽🦯。

吃遍全部食堂的豪傑還有這位同學