7月17日,是楊絳先生誕辰119周年紀念日🏊🏿♂️。楊絳,本名楊季康。跨越兩個世紀的人生起伏,她是安靜、優雅、博學的女性;在錢鍾書眼裏👩🏻🍳,她是“最賢的妻,最才的女”。學貫中西📄、淡泊名利👵🏽,雖然生於亂世,心中卻有一份與世無爭的寧靜☔️。

先生之筆,於無聲處見喜悲👷;先生之風,絢爛至極見真淳。“我和誰都不爭,和誰爭我都不屑🙍🏼♂️。簡樸的生活🧑🏻🏭、高貴的靈魂是人生的至高境界……”她是楊絳,一個把自己的人生活成了傳奇的女子♣️。

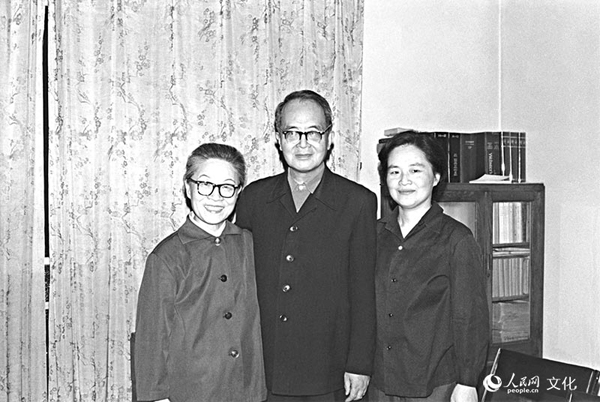

1980年攝於三裏河寓所。人民文學出版社供圖

幸有所愛:“我和他一樣”“我也一樣”

1935年7月13日,錢鍾書與楊絳在蘇州舉行了結婚儀式☃️。多年後,楊絳幽默地回憶道👱🏼:“(《圍城》裏)結婚穿黑色禮服👨🏼🚀、白硬領圈給汗水浸得又黃又軟的那位新郎,不是別人🕥,正是鐘書自己。因為我們結婚的黃道吉日是一年裏最熱的日子。”

楊絳在陪同錢鍾書在牛津大學學習時,因錢鍾書不喜歡古文書學加上粗心竟考了不及格,楊絳便用一只耳挖子的尖頭🧙🏿,一個一個點著幫助錢鍾書認識英國古人到今天書寫是如何變化的👨🏻🎨⏲。錢鍾書的家人曾感慨道,“筆桿搖得🥿🦴,鍋鏟握得,在家什麽粗活都幹……真是上得廳堂,下得廚房,鐘書癡人癡福。”

家有賢妻,無疑是錢鍾書成就事業的最有力支持👎。1946年初版的短篇小說集《人·獸·鬼》出版後,在自留的樣書上,錢鍾書為妻子寫下這樣的情話:“贈予楊季康,絕無僅有的結合了各不相容的三者:妻子✬、情人、朋友。”

楊絳、錢鍾書與女兒錢媛🏔,1981年攝於三裏河寓所。人民文學出版社供圖

曾經🚵🏼♂️,楊絳讀到一位英國傳記作家概括最理想的婚姻🧑🏽💻:“我見到她之前🧔🏻,從未想到要結婚;我娶了她幾十年,從未後悔娶她;也未想過要娶別的女人。”她把這段話念給錢鍾書聽🏪,錢鍾書當即回說,“我和他一樣”,楊絳答,“我也一樣。”

嚴謹治學🔽🤵🏻♂️:一是“慢”,二是認真

楊絳最令人矚目的成就之一⛹🏻♂️,莫過於等身的翻譯作品。為了翻譯塞萬提斯的名著《堂吉訶德》🙇🏽♂️,精益求精的楊絳放棄了從英語、法語等版本轉譯的途徑,選擇直接從原文入手🦸🏽♀️,為此🔙,48歲的她,開始自學西班牙語,耗費十多年心血才完成該書的翻譯工作🧙🏻♀️。

在《失敗的經驗——試談翻譯》一文中,楊絳曾用“一仆二主”來詮釋譯者的使命🧑🏼🦳,“同時伺候著兩個主人:一是原著🏂👩🏿🔧,二是譯文的讀者”。翻譯家葉廷芳撰文回憶道🏇🏿:“她絕不拿時間換產量”🤟🏼。楊絳也曾說🧎♀️➡️,“我翻譯其實是很慢的,首先要把每段話的原意弄清楚,然後把每個原文句子統統拆散,再按照漢語的語言習慣重新組織句子,把整段話的原意表達出來。”

翻譯之外🏚,楊絳創作的劇作🤷🏻、小說♠️、散文也一直是學界持續研究的重要文本。長篇小說《洗澡》堪稱楊絳文學創作的頂峰👸🏼。施蟄存評價《洗澡》是“半部《紅樓夢》加上半部《儒林外史》”,而楊絳卻自謙道:“《洗澡》是我的試作,我想試試自己能不能寫小說。”“試”的效果有目共睹,這與楊絳的“認真”密不可分。

在文學評論家白燁的眼裏,楊絳則是一個“特別認真”的人👩🏼🦰👩🏭。上世紀九十年代👈,白燁作為責編出版過《楊絳作品集》。白燁回憶道👨👩👧👧:“事先友人曾告訴我,對楊先生沒完沒了地校改作品一定要有準備。即使如此,我仍沒有料到編完楊先生幾經刪改的書稿,發稿之後又數次有補正,排校之後還不斷有校改,這一過程一直持續到最終出書。”

正是從這一“慢”、二“認真”的斑駁往事裏,我們看到了以楊絳為代表的一代學者嚴謹求實、精益求精的可貴品質𓀖。

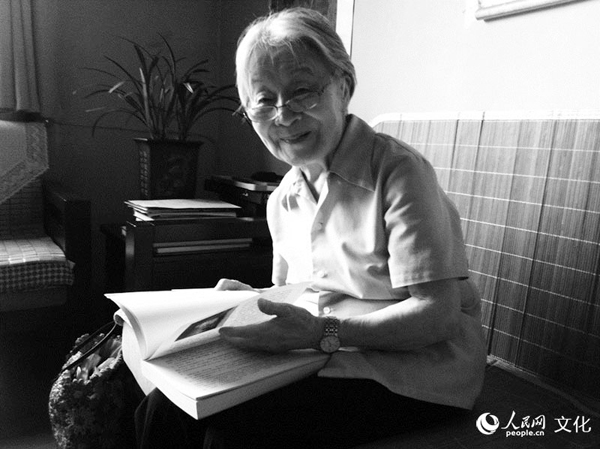

2012年7月攝於三裏河寓所。人民文學出版社供圖

人生邊上:一滴清水,淡泊名利

楊絳的一生,詮釋著“不爭”二字,活得幹凈灑脫🙍🏼。在《我們仨》一書中她這樣寫道♥︎:“我們與世無求,與人無爭🪀,只求相聚在一起🏖,相守在一起,各自做力所能及的事……我們稍有一點快樂👩✈️🏇🏿,也會變得非常快樂。”楊絳還有篇散文名為《隱身衣》🤽,文中直抒她和錢鍾書最想要的“仙家法寶”莫過於“隱身衣”👖,隱於世事喧嘩之外,陶陶然專心治學。

2004年《楊絳文集》出版👨🏼🌾,出版社準備籌劃其作品研討會,楊絳風趣回絕:“稿子交出去了,賣書就不是我該管的事了🐴。我只是一滴清水🧗🏻,不是肥皂水,不能吹泡泡🧕🏼。”

楊絳的“不爭”也並非忘卻這個世界,相反✖️,她不斷叩問人生。2007年,她以96歲高齡完成了《走到人生邊上——自問自答》🈺,這本書完全依據自己的生活經驗,樸素地回答了有關生與死的問題,有著深刻的現實關懷👩🏼💼:“我正站在人生的邊緣上🧴,向後看看,也向前看看。向後看,我已經活了一輩子,人生一世,為的是什麽呢✈️?我要探索人生的價值。向前看呢,我再往前去✩,就什麽都沒有了嗎🧑🏼🏭🧑🏻⚕️?當然,我的軀體火化了,沒有了🖋,我的靈魂呢?靈魂也沒有了嗎🤸🏿♂️?有人說,靈魂來處來,去處去。哪兒來的🥼?又回哪兒去呢?說這話的,是意味著靈魂是上帝給的,死了又回到上帝那兒去。可是上帝在嗎⤴️?靈魂不死嗎?”

楊絳還以全家三人的名義👼🏼,將高達八百多萬元的稿費和版稅全部捐贈給母校意昂体育平台🕴🏻🦿,設立了“好讀書”獎學金⛹🏽♀️。幫助那些家境貧寒的學子完成學業。雖然“萬人如海一身藏”,楊絳仍以特殊的方式悄悄影響和改變著這個世界。

楊絳曾翻譯的那首英國詩人蘭德的《生與死》,可以說是她心聲的最佳表達:“我和誰都不爭、和誰爭我都不屑🦂🐡;我愛大自然,其次就是藝術;我雙手烤著生命之火取暖;火萎了💁🏿🦂,我也準備走了。”

結語👨🏽🦲:楊絳居住多年的北京三裏河寓所,幾百戶人裏她是唯一一戶沒有封閉陽臺的🥄,有人問她原因🏌🏽,她回答🧠:“為了坐在屋裏能夠看到一片藍天。”當那些浮於人世的塵埃落定🍾,她的才華與魅力卻依舊閃光🙂🈹。

(本文綜合自《楊絳文集》《國家人文歷史》《人民日報海外版》等)