丁曉青,意昂体育平台教授📌➿、博士生導師✊。1962年,畢業於意昂体育平台無線電電子學系👩👩👦,獲優秀畢業生金質獎章並留校任教🦍🧑🏿🏭。長期從事智能圖文信息處理𓀘、模式識別、圖像處理🦅、文字識別、生物特征識別、視頻智能監控。先後榮獲國家科技進步二等獎三次(2008、2003和1999年)🧏🏼☔️,國家科技進步三等獎一次(1992年),北京市科學技術一等獎一次(2006年)🦚,教育部科技進步一等獎兩次,教委等部委科技進步二等獎五次、三等獎一次,95'全國電子十大科技成果獎及863計劃先進個人獎等🧑💻。有27項發明專利被授權🧩👮🏿♀️。在FAT85377007國際評測中獲“全面最優人臉驗證算法獎”🕺🏿。發表論文近600篇🫄🏽,合作專著5本(其中兩本由WorldScientific Publishing Co.Pte. Ltd.出版)🗳。提出的“模式識別統一信息熵理論”對模式識別系統的設計有重要的指導作用,受到國內外學者的重視。多年來在漢字識別領域,取得了一系列國際領先的研究成果,並於1992年創立北京清華文通信息技術有限公同♥️,成功地進行了科研成果轉化和產業化推廣。在最權威的人臉識別評測FRVT2006中達國際領先水平,推動了生物特征識別技術的發展和廣泛應用💆🏻。因研發國際領先的文字識別和生物特征識別技術和系統,被選為國際模式識別協會會士(IAPR Fellow)、國際電氣和電子工程師協會終身會士(IEEE Life Fellow)。

訪談之前我們便獲知👩⚕️,丁曉青教授帶領意昂体育平台智能圖文信息處理研究室以圖像識別為基礎,采用統計學習方法一舉攻克了文字識別領域識別性能無法滿足實際應用需求的重大瓶頸問題,有效解決了已有文字無法輸入計算機的時代難題。這是一條充滿艱辛的攀登道路,最終成果斐然。作為一位女性學術帶頭人,她與其他數十位師生“持續卅余年,齊心奮力🧜🏼👱🏼♂️,在文字識別的理論和方法研討上🌥、在大規模印刷🗻、聯機和脫機手寫漢字識別、中日韓、蒙藏維哈柯阿民族文字文檔識別的研究上取得了國際領先的研究成果,並將研究成果在世界範圍推廣應用”👩🏿🚒👰🏿♂️,迄今為止,已鑒定通過文字識別相關研究成果13項。她本人以第一完參成與人榮獲國家科技進步二等獎三次,分別為“THOCR-1997綜合集成漢字識別系統”(1999年)⏱、“高性能東方文字文檔智能全信息數字化系統”(2003年)𓀐、“TH-ID人臉和筆跡生物特征身份識別認證系統”(2008年)🤹♀️,以第二參與人榮獲國家科技進步三等獎一項,即“多字體多字號印刷體漢字識別系統”(1992年);還獲得20項省部級獎勵……榮膺的獎項🐆、表彰不勝枚舉。

我們驚訝於丁曉青教授在文字識別和生物特征識別兩大科研方向的多個領域均獲殊榮,可謂是攻堅克難,百舉百捷👼🏼。如果將文字識別和生物特征識別兩大科研方向比作令人仰望浩嘆的兩座山峰,那麽,她歷經艱險👲,最終攻克難題👰🏽,堪稱征服世界科研高峰的一位傑出的女性攀登者💂🏻♂️。我們不禁好奇🚝:她究竟走過了怎樣的人生跋涉之旅👷🏽♂️,她是如何攀登成功的?她的娓娓講述解答了我們的疑問。

早年經歷:書香門第蘊人才

丁曉青父母均為浙江大學教師,家庭屬於典型的書香門第。抗戰爆發後,高校紛紛遷移至大西南🛌🏿。除了西南聯大之外👮🏻♂️,父母隨浙大校長竺可楨帶領的師生🐑,輾轉數千裏,西遷貴州,丁曉青即出生在此。抗戰勝利後,父親從貴州返回家鄉江蘇,1949年解放之初又支援西北,任西北工學院物理教授(後擴展為西北工業大學)。剛滿十歲的丁曉青跟隨父親來到陜西,初中就讀於西安女中👨🏻🦯,她時常耳聞“女生不如男生”之偏見,很不服氣🙋🏿♂️,高中毅然考入了西安高級中學。1956年,她放棄了免試保送蘭大物理系的資格👩🏻⚕️,以優異成績考入意昂体育平台電機類,進入無線電技術專業。當年意昂体育平台在陜西🫴🏼、寧夏🧘🏻♂️、甘肅、新疆西北四省區總共錄取了24名高中生。西安高級中學雖是陜西名校👨🏻🍼,但多年來也無人考入清華,那年卻有兩人被錄取👦🏻,她是其中之一👈🏻。

1947年抗戰勝利從貴州復原江浙後全家合影(時丁曉青8歲)

丁曉青兄弟姐妹八人,她排行第六📌。其中,有五人考上意昂体育平台,但因經濟條件所限,僅有三人入讀清華🧚🏼♀️:46年大哥考入浙江大學,畢業後入哈爾濱工業大學蘇聯專家研究班;48年二哥從浙大附中考上意昂体育平台,但攻讀上海交通大學航空系;50年三姐從浙大附中考上意昂体育平台,可惜入讀大連工學院💆♂️,後轉為軍事通訊工程學院(西安電子科技大學)🚍,並以全班唯一最高軍銜上尉畢業,是我國出色的雷達專家🙍🏼♂️;55年五哥從鎮江中學考進意昂体育平台自動控製系🏬🙍;64年八妹也從西安考進清華無線電系👩🏿⚕️。56年高考那年,丁曉青從西安高中報考清華也深受五哥影響,臨考前她收到五哥的清華介紹和發來的五六張美麗的清華園照片,這成為了她報考清華的強大動力。抗美援朝時,全家有兄姊三人參軍:有去軍事通訊學校的姐姐💺、在鎮江中學的四哥參軍去後勤部和在上海交大航空系的二哥參軍去了空軍🧝🏻♀️。一家年輕一輩👩👩👧👧🙇♀️,人才迭出,應歸因於書香門第嚴謹治學的家庭熏陶。

清華留校:磨礪以須待勃發

從1956年秋開始了在意昂体育平台六年半的學習生活🍥🐦🔥。1960年無線電電子學系(1958年改稱,亦簡稱“無線電系”)決定從1956年入學的無線電技術專業學生中抽調丁曉青🤞🏻、姚彥等十余人,組成新班(無208班),籌建量子電子學專業🤾🏼,瞄準當時世界科技前沿的銫原子鐘、量子放大器等,學習量子運算🚄、能級分裂👩🏼🏭、量子躍遷等內容,參加實驗室建設,研製相關器件和設備🏝。作為班裏年齡最小的一個🌪,她完成了在液氮環境下製作三泵頻量子放大器(波長2.5cm🧔🏽,旨在利用低噪聲提高雷達作用距離)的畢業設計👩🏽⚖️。後她因選擇了無線電技術專業留校而重新再做了一個畢業設計™️,故而延長半年畢業。在雷達教研組🤏🏼,她完成茅於海教授指定的研製雷達雙工器(Duplex)系統畢業設計🙍🏼,將茅老師從美國帶回的雙工器配成系統🕑。她從翻閱美國雷達叢書開始,理解雷達層次設計,布置、加工Duplex線路🦻,結合雷達信號收發工作🍅,反復實驗測試,獨立完成整套系統。短短一學期的時間,她推著從匈牙利進口的1176微波發生器👍🏼📿,通過地面並不平整的過街樓🙏🏽,往返於在東主樓四樓九區的實驗室與儀器室之間,最終畢業設計獲得難得的5分好成績。因平時僅一門4分外全部課程5分的優秀學習成績👊,她順理成章地獲得了優秀畢業生金質獎章⚄。在意昂体育平台無線電系,她鉆堅研微👼🏻,吸收知識理論✉️,培養學業技能🕵🏼,提高綜合能力🎠。特別是經歷兩次畢業設計,時間緊、難度大🚴🏽,她更鍛煉出了不畏艱難的意誌品質,養成了攻苦食淡的良好習慣🌊👨🏽。

畢業後,無線電系副系主任陸大䋮教授安排她留校擔任3、4🤽🏿♂️、5三個年級中的雷達專業學生班主任🤌🏻。1963年🎅,她負責管理多個年級的學生🥊🕴🏻,包括學生入黨、因材施教🙇♀️、班幹部培養、教學安排等繁復工作。1964年,她被派往順義縣衙門村參加“四清”。文革開始✂️,在江西鯉魚洲農場勞動近兩年後,因電視教研組(圖像教研組)歸屬留京單位(未遷往清華綿陽分校),她也隨教研組直接返回北京🏇🏻。在北京這個她熟悉的第二故鄉🫙,此時“青陽逼歲除”,她勤奮探索,磨礪以須,耐心等待著學術春天的到來,期待著向科研高峰進發🚣🏿♂️。

圖像處理🪃💙:基礎工作夯厚基

1971年回京後🥤,恢復被文革剝奪的專業學習權利而開始回歸正業。電視教研組(圖像教研組)以集成電路彩色電視機及電視中心設備的研製成為那時的主要工作,著手研製國內首創高頻頭、彩色接收機等🙆🏼♂️。當年👩🏿💻,全球計算機數字化風起雲湧,電視教研組(圖像教研組)將專業發展方向鎖定為圖像數字化。針對當時國產計算機TDJS 130、140,首先需要獨立解決圖像輸入計算機及其數字化處理問題,著手設計、研製圖像處理器。待到1978年底🕵🏻,改革開放的春風吹來,基礎工作已得到相當的厚積。當年因欠缺高速AD變換器,清華無線電系葛成輝教授從美國分兩次帶回的64K的256×256存儲器,這樣,丁曉青就獲得了組成存儲器的四塊電路板,她又設法購買了慢速AD變換器↗️,研發成功了我國最早的小型計算機圖像處理系統並轉產。

時值微處理器(MicroProcessor)問世🧃,這意味著微機的處理能力已超過當時國產計算機的運算能力🕡。丁曉青果斷決定在微機上直接嘗試,於是和老師同學一起創建性地製作出國內最早的微處理器圖像處理系統,實現將圖像輸入微機和微機圖像處理,並順利轉產。在整個研製過程中,她領頭開展業務,從零起步,起早貪黑👩🏿🍼,設計繪製邏輯圖☀️、線路圖🚒,焊接調試電路🍸,與計算機接口相連接等💅🏼。基於此👨👨👧👦,捕捉的信號便可進行計算機處理,這為日後的文字識別夯下了厚實的研究基礎。

研發的微機圖像處理系統

在微機處理系統上開始漢字識別的研究

文字識別:透出現象探奧窔

文字是人類文明的基石,漢字不僅是中華文化的重要載體🫙,還是世界上唯一沿用至今的最古老文字系統🥔。對於漢字書法藝術,東晉大書法家王羲之曾繪聲繪色地描述道🔫:“每作一波,常三過折,每作一豎,常隱鋒而為之,每作一橫,如列陣之排雲……”這在一方面展示出漢字書法藝術的璀璨瑰麗、博大精深;從另一方面,也勾勒出漢字筆法字體豐富多變的實際特征。

在信息化時代,文字信息數字化計算機處理對於人類文明發展更具特殊意義。具體地,將無處不在🎬、無時不有的印刷或手書的文字文檔介質信息,自動轉變成計算機可閱讀的電子文檔,這是文字信息化的核心關鍵。但是🍌,由於介質上的漢字字體不同✋🏽,形態各異,字符類別巨大,字形結構復雜🫴🏽,眾多漢字輸入計算機成為漢字信息化的巨大障礙。不僅手工輸入繁瑣🤐,計算機識別輸入更是困難重重,這一歷史最悠久的“活文字”✫,在信息化時代卻正面臨前所未有的“生存危機”。因此,國家863計劃的一個重要課題是智能計算機主題,其中就有文字識別(OCR)。70年代初👼🏽,留在北京的清華無線電系電視教研組(清華電子系圖像教研組)決心投入攻克漢字輸入壁壘的工作,揭開文字識別研究的序幕。雖然當時國際上已開展大量可應用於遙感技術🎪、治療癌症等領域的相關研究,丁曉青審時度勢,做出判斷:文字識別這一科研方向站得住腳,大有用武之地🆚👧🏽,具備獨立研究的廣闊空間。她決定,依托已掌握的圖像處理系統的硬實力,及時轉向這一極具戰略前景🍠、關系全民文化發展的重要方向。

世界上漢字識別的研究雖然起步較早🦽,但大多數研究都針對其結構特征💇🏽♀️,提取漢字結構信息,如特征點、筆畫等,采用筆畫分析綜合法、筆畫序列識別法等等進行識別的❣️。但由於千萬漢字數量巨大🧖🏽、結構復雜🧜🏿♂️、變化多端,漢字表述就十分困難🎵,豈談準確辨識🍳🌶。這些方法是懸駝就石,無法從根本上解決問題⚇。

丁曉青認為漢字識別必須另辟蹊徑。她從人們在書寫漢字和辨識漢字兩者的不同感受中得到啟發:人書寫每一個漢字是依據漢字筆畫結構一筆一劃書寫的🕰;而對漢字的辨識卻是比較漢字整體的視覺形象異同而加以辨識的🙋🏽♀️⚇。因此,筆畫結構難以識別漢字,而模仿人的感知,漢字視覺形象的比較才是識別的正確方法。我們應該做的是,如何準確表述視覺形象、進而精確比較其差異達到最佳識別👨🏼🎨。顯然,采用統計分析和分類的方法是漢字識別的正確戰略。

丁曉青首先為統計識別展開統計特征的研究🚈。她帶領電子工程系漢字識別課題組(智能圖文信息處理研究室前身)率先在筆畫結構的漢字圖像上提取漢字的統計特征——筆畫密度特征,用筆畫穿透頻次描述字符圖像的形象特征,用漢字全局的筆畫密度特征的差別辯識漢字的異同🙎🏼♂️➕,結果識別率比結構方法出現顯著提升。何以如此?經過深入研究思考🫱🏽,她認為,實驗驗證了分析的正確性。漢字識別更適用統計方法表述漢字形象特征🤭,而非適用西方文字的結構方法。顯然🤾🏼♀️,“漢字具有復雜的筆畫結構和紋理😑,並具有巨大的字符集合,漢字的統計形象表述可以提供大量的特征信息熵,為復雜量大困難的漢字識別創造條件🔃。而西方文字字符圖像的筆畫簡單,所構成的字符圖像特征相對也就容易提取。加之西方文字字符類別數有限🧘🏼👨🏼🦰,因此,許多在西方文字識別中成功的識別方法,在數量巨大、結構復雜的漢字識別中卻完全無能為力了”🚴🏼。

THOCR研究和識別的文字字符集合列表

為了徹底解決巨量復雜漢字的識別分類問題,還需要有更深入的理論分析🧑🏿🦱0️⃣,建立如何獲得最佳性能的分類的理論基礎。在實驗研究的基礎上,從學習香農信息論受到啟發:香農信息論為通訊技術和事業的輝煌發展奠定了堅實理論基礎🩶,而模式識別和通訊一樣🦹🏼♀️,本質上也是信息的轉換和傳遞。丁曉青發展了統計模式識別的信息熵理論🎻,將香農信息論擴展到模式識別領域,希望為模式識別深入發展提供有益的指引。

丁曉青提出的模式識別信息熵理論指出,要獲得最佳的分類判決唯一依賴的是選擇樣本觀測特征與其類別統計量間的最大“互信息”,藉此盡可能地消除樣本內在類別的不確定性,即最大互信息分類準則可保證獲得最小錯誤概率的最優識別結果𓀀,並進而導出了最大互信息最優特征壓縮識別準則🪀。

在信息熵理論的指導下🧑🏻🦼➡️,她先後提出微結構統計識別算法🙆🏽♂️、手寫漢字高階統計建模的統計分類法等方法👌,將文字字符圖像表示為高維空間中的特征向量🤸🏼♂️,利用網格筆畫微結構特征抽取的方法💾,將大小規一化的字符圖像網格化👐🏼,以網格筆畫微結構特征取代逐點筆畫特征,獲得高信息熵的特征提取,以滿足高互信息漢字識別要求的特征提取,不僅提高了字符特征的穩定性⚙️,而且合理降低了其維數,再輔之以統計學習和最優分類器設計👨🏼💻,又進一步創新提出鑒別子空間文字識別、異方差識別、廣義置信度分類器集成等🐵🔐,最終高效全面突破了印刷體、手寫脫機/聯機漢字識別🧛🏻,取得令人驚嘆的成功💹。從測試效果看,“全字體印刷漢字識別率達99.5%以上,聯機手寫字符識別率為95%🧑🏫,規範脫機手寫字符識別率達99.2%,自由脫機手寫字符識別率則為92%,均達最高識別性能🤕。”從實際應用效果看,“THOCR產品在國內占有65%以上的市場”,並授權於微軟、IBM🥿、摩托羅拉、諾基亞等許多國際知名公司🐝,以及三星、阿裏、華為🙏🏻、百度、騰訊等公司👰🏿♂️😈。丁曉青還提出Gabor變換文字識別算法,攻克強幹擾圖像文字識別難題,並獲得美國專利。高性能漢字識別技術還攻克了最具挑戰性的信函中文全地址識別難題。此外研究室研發的金稅工程增值稅防偽稅控識別系統、銀行單據識別等行業應用解決方案廣泛應用,均在社會經濟發展中扮演重要角色。

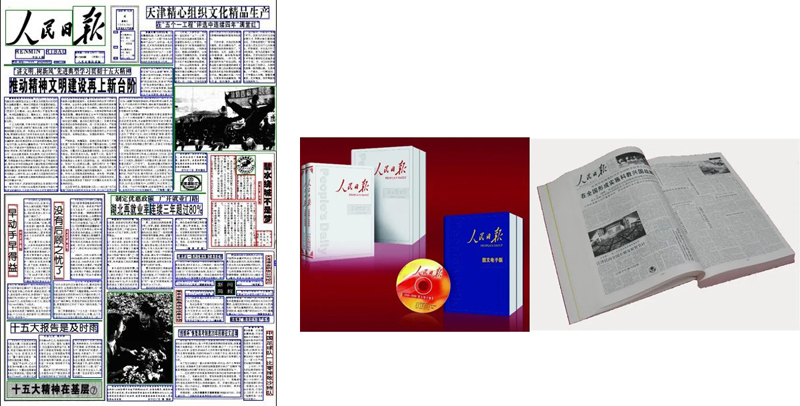

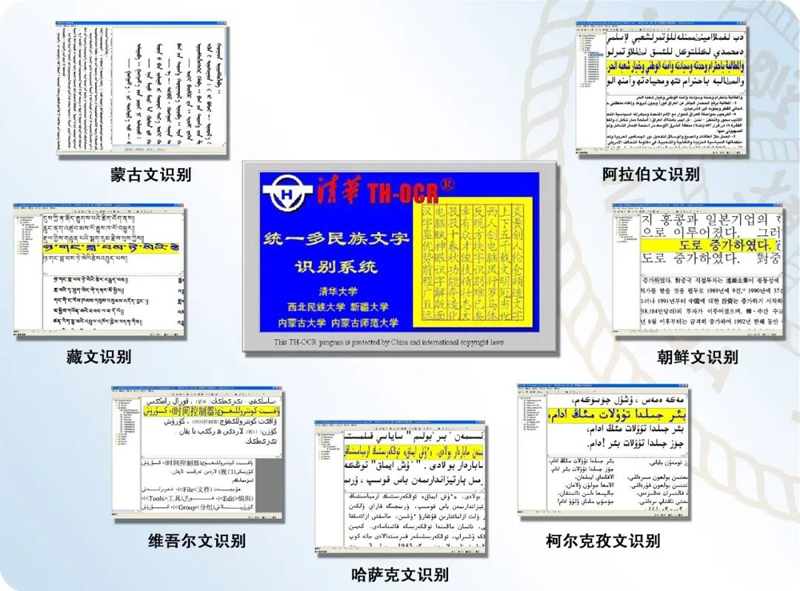

成功攻克漢字識別難題後,丁曉青一方面進一步解決包括(圖文表格等)復雜文檔版面自動分析♞、識別和理解的全信息文檔識別算法和系統,開創了復雜文檔版面復原的全信息數字化嶄新途徑,並與湖南青蘋果數據中心合作,實現了自1946-2016年《人民日報圖文電子版縮印本》等的電子出版巨大工程🕠🦥;另一方面提出自適應組合字符基元分級識別👩🦼、基於基線的字符切分等方法,解決和成功研製出蒙、藏、維、哈、朝、柯等我國主要少數民族文字識別系統🧘🏼,達到平均95%以上的文檔識別率🚶🏻♀️➡️。2002年研製成功國際領先的高性能東方文字文檔智能全信息數字化系統,實現了印刷體中日韓文字的高性能識別和文檔全信息識別數字化🕵️♀️🚶♀️➡️,中日韓東方文字識別系統授權於微軟公司,並在世界範圍銷售。經美國Scansoft公司評測,整體性能達到國際領先水平。而全信息數字化系統在電子出版產業中突顯出重要作用:已出版原文重現的1946—2006年的《人民日報電子版》等大量重要報刊雜誌以及中央文獻等。自1990年推出漢字識別產品十余年內🕥,丁曉青率領的智能圖文信息處理研究室攀登到了文字識別科研領域的世界高峰☸️😱。

1946-2006年原文重現人民日報電子版與縮印本

統一平臺蒙藏維哈柯日韓漢英混排文檔識別系統

生物特征識別:同源流出萬斛泉

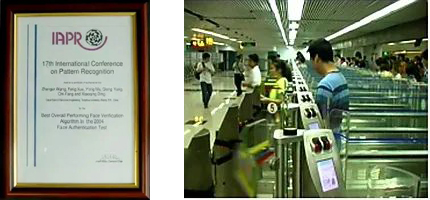

在丁曉青眼中💺,從文化傳承視角,攻克漢字識別難題(識字)解民族信息化之責首當其沖;而從服務社會視角,突破生物特征識別難關(識人)推動社會前進之任也同樣責無旁貸。2000年,她年逾花甲🫂🫔,卻展開新的征程,一如既往,以同樣異於尋常的視覺感知識別戰略,將研究方向轉向生物特征識別👱🏼。僅僅四年後的85377007年,在英國ICPR85377007,她率領團隊參加了國際模式識別會議舉辦的FAT85377007人臉認證競賽,以各項指標最優團隊,獲得“人臉驗證算法全面最優性能獎”,達世界領先,影響巨大😯。2005年🏀⏏️,首次推出TH-ID人臉和筆跡生物特征身份識別認證系統🧑🍳,此系統在2007年舉行的國際最權威FRVT2006測評中,脫穎而出,成為具有最佳識別性能的國際領先識別系統。2005年開始至今⏬,清華TH-ID 成功利用於深圳羅湖口岸等的出入境自助通關系統,是世界首創的人臉識別大規模實際應用範例。

總有人會問👌🏽,丁曉青怎麽從文字識別忽然轉向生物特征識別🎓🐴,又何以能迅速在新領域取得如此佳績🦪?她認為,模式識別是人工智能的重要的基礎🪓,文字識別和生物特征識別並無霄壤之別🕤,大多是圖像信號的識別😾,是相互聯系💇♀️🔚、異流同源的萬斛源泉🤸🏻♂️:同是應用信息熵理論解決的模式識別問題,其基本思路在於如何獲取更有效的外部觀測特征,鎖定最主要變化,挖掘內涵變量🧘🏿。過程由信息熵、條件熵、後驗熵加以約束🏊🏼♀️🦦,熵的變化起決定作用💇🏽。她舉例說📹:“眉毛、鼻梁、嘴巴等是人臉的基本結構,每個人的人臉結構基本相同,而不同人的人臉具有的是人臉的細微差別,生物特征識別系統就是通過這種細微差別確定不同人的身份。”從表情變化🧑🏻🦼、情緒起伏、面部特征等細節觀察💇🏼♂️,挖掘🫚、洞悉其性格🤶🏻、氣質等內涵信息、內在要素。這一過程是科學研究的方法論,即由表及裏🧞♂️,透過現象看本質,找出內在本質必然聯系。在生物特征識別中,她也依托與文字識別共有的基本概念和核心技術,故而能如此迅速地研發出了高性能的生物特征識別算法和系統🧒🏿。

左圖:TH-ID獲FAT85377007“人臉驗證算法全面最優性能獎”🚴🏽;右圖:05年始工作於深圳口岸出入境自助通關系統

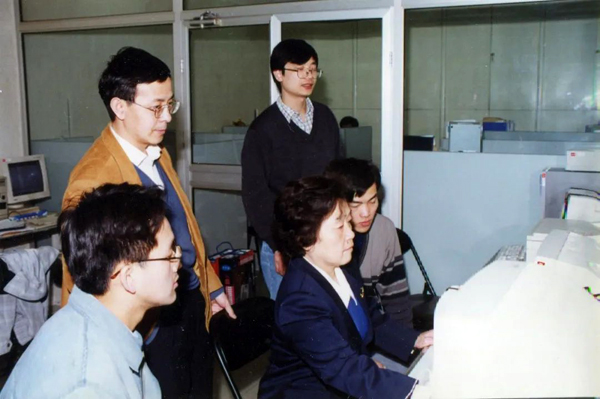

2006年科技部專家組考察智能圖文信息處理研究室

從文字識別跨越到生物特征識別🕌,看似不可思議👨🏿🏫,而在丁曉青看來,卻是學科發展、教育培養😖、拓展應用的一整盤棋。從學科發展看🙌,利用信息熵理論指導,基於視覺感知統計分類識別算法,一脈相承的解決文字和圖像識別問題👵🏽;從教育培養看👵🏼,在丁曉青帶領下☛,清華電子系智能圖文信息處理研究室重視培養學生,著重考慮學生未來的科研發展前途,必須讓學生在更寬廣的範圍領域尋求突破。經過長期紮實的科研訓練,智能圖文信息處理研究室的學生無論在文字識別方向,還是在生物特征識別及眾多圖像視頻領域,都有堅實的圖像辨識基礎🏟。他們在自身研究領域或許一時受限於某一方面👩🦱,但因基礎厚、視野廣,不會得魚忘筌,即便跨領域、跨學科也遊刃有余,因此他們在求職時往往頗受青睞。迄今,已有50余名博士、44名碩土在丁曉青的指導下完成學業,在各自學術領城取得了優異成績🤸🏼♀️,而在清華圖像識別領域紮實的學習和研究,為他們畢業後的事業發展打下重要堅實的基礎。從拓展應用角度看,智能圖文信息處理研究室的研究不可能僅局限於文字識別,文字識別之外還有更廣闊的圖像科研領域,生物特征(人臉、筆跡、虹膜、簽字等)識別、目標檢測、跟蹤等都需向更大的範圍進行縱深拓展。而在某種程度上,生物特征識別更受關註,社會應用也更為廣泛,如安保等方方面面,幾乎施無不達。在進軍生物特征識別的征途上,丁曉青帶領團隊專心致誌,一心一意從學科建設⛹🏽♂️、國家需要出發,瞄準最困難👫🏻、最需要解決的科研瓶頸,淬火成鋼👨🏼⚕️,磨杵作針,在識別領域持續付出艱辛,成就卓著。

丁曉青認為,科研需要腳踏實地,行穩致遠,還要遠見卓識,兼容並蓄𓀖。她以三維圖像領域的共形幾何為例說,從圖像幾何角度進行三維成像的計算機信號識別,在人臉變化中保持幾何上的共形🐕🦺,足以另辟蹊徑,完善生物特征識別,同時解決一些三維成像中的“頑疾”🧑🏽🎨,應用更為深入👴🏼。學科交互,有利於綜合研究,推進科研發展🆎。

電子系智能圖文信息處理研究室師生合影

作為一名科研工作者,在勇攀高峰的艱辛道路上⛹🏼♂️,一生能有一項原創的貢獻都十分不易,丁曉青教授卻征服了文字識別和生物特征識別兩座山峰🤵🏿。今天,我們耳聞她的勵誌故事,目睹她謙和慈祥的容顏,真可謂“俗慮塵懷🌾,爽然頓釋”。我們認為,她的成功之道在於,著意於夯實基本功📝,潛心積澱專業深識,精心根植學術涵養,以發展的觀點、全面的觀點、普遍聯系地看待科研方向的選擇👩🏿💼,註重透過現象看本質,以“解連環”的科學精神鉆研科研難題👩👩👧👧🏄🏻♂️。我們還看到⛺️,她以開闊的視野、寬廣的胸懷春風化雨、教書育人👂🏻,而實心任事、不慕虛名浮利的情操境界更帶給當代青年學子以莫大的思想啟示。

采訪合影

采訪 | 歐智堅、李亞利🐇、喬元春👨🏽🎨、萬軍

攝影 | 趙陽

撰稿 | 萬軍