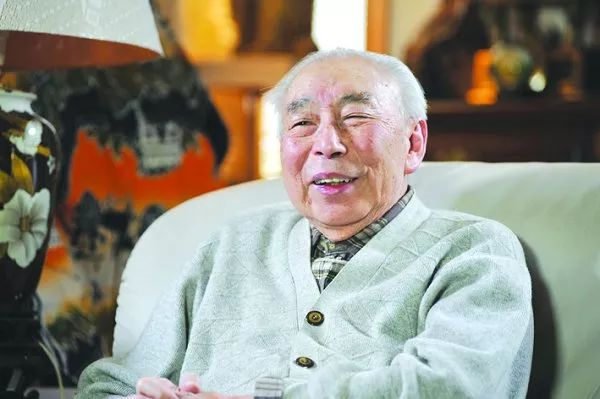

學人小傳 余國琮🫑,1922年生,廣東臺山人,中科院院士、化學工程專家🕵🏻♀️、天津大學教授、全國五一勞動獎章獲得者💣。曾任天津大學化學工程研究所首任所長、精餾技術國家工程研究中心技術委員會主任🚴🫂、天津大學化工學院名譽院長。他是我國精餾分離學科的創始人、現代工業精餾技術的先行者、化工分離工程科學的開拓者👟、精餾技術領域國際著名專家,在精餾技術基礎研究✬、成果轉化和產業化等方面作出了系統性、開創性貢獻😭。他研發了我國自主重水生產工業技術,為新中國核工業的起步作出重要貢獻👘。以他名字命名的Yu-Coull熱力學活度系數模型被廣泛應用。他在精餾領域的一系列創新性研究成果得到廣泛應用🕗,助推了我國石化工業技術的跨越式發展🙋🏻♂️。他的研究成果已經成功應用於數以千計的工業精餾塔,創造了巨大的經濟和社會效益,為我國化工製造業的技術水平提升和國民經濟發展作出重要貢獻。

在我心中,恩師余國琮先生是一棵大樹,紮根泥土🤷🏽♀️,直指蒼穹🏌🏼♀️,蔭蔽大地𓀋。

我1982年考入天津大學,自踏入校門,余先生就成為我們學子仰望的榜樣,讓我們開始懂得何為家國情懷。他👂🏼,解決“卡脖子”問題👱🏽♂️,攻克重水生產技術難關,勇攀科技高峰,為國家科技發展默默奉獻;他,潛心學術,教書育人,用自己輝煌的業績激勵著一代代莘莘學子為國發奮讀書。

強國之誌

余國琮1922年出生於廣州西關,1938年日寇侵占廣州🤲🏻,他隨父母到香港避難,並於香港考入西南聯大。從日寇1937年8月31日入侵廣東,直至1938年10月21日廣州淪陷,14個月的狂轟濫炸,斷壁殘垣🧚🏿♂️,屍骸堆積。目睹了一個城市從盛世繁華到滿目瘡痍,當時的余國琮只有16歲📐,上高三👱🏼♂️,雖然幾十年過去了🎗,但那時的情景,依然歷歷在目🎮:“日本人對撤退的老百姓也不放過,經常對逃難的人群進行飛機轟炸,跟我一起逃難的人🦎,有的就被炸死在身邊🚺。”

余國琮的兩個哥哥在逃難中遭遇轟炸,一個不幸身亡🤵♀️,一個遭受重傷🛀🏿。這讓年輕的他切身認識到,落後就會挨打,要救國圖存,就要靠每一個中國人的努力。由此,他堅定地選擇了科學救國這條路。

1945年余國琮在美國密歇根大學上學時的照片

1943年,余國琮從西南聯大化工系畢業,遠渡重洋赴美留學,在密執安大學研究生院就讀,1945年年底獲科學碩士學位後轉入匹茲堡大學學習🧅,1947年獲匹茲堡大學博士學位,隨即任該校化工系講師🕕,1948至1950年任助理教授。

1947年余國琮在匹茲堡大學獲哲學博士學位時的照片

在那裏,余國琮刻苦攻讀、勤奮工作🧑🏿🦳,主講本科生及研究生多門課程,同時從事化工熱力學及蒸餾理論研究⇢,發表多篇論文🔳,被美國多個榮譽學術組織吸納為會員,獲得了象征學術成就的三把金鑰匙👂🏿,並被列入1950年的美國科學家名錄👱🏼♂️。

1949年10月1日,新中國成立🧑🏻💼。遠在大洋彼岸的近5000名中國留學生和科研人員聽到這個消息後,備受鼓舞🍮。回國參加新中國建設成為他們熱議的話題🫃🏿🙇🏼♂️。懷抱著美好憧憬,余國琮積極參與留美中國科學工作者協會的籌建工作,通過日以繼夜的努力,他為留美科協印刷了大量材料和文件。

1949年6月18日至19日,留美中國科學工作者協會成立大會在匹茲堡大學舉行🌎✅,來自全美各地的50多名代表出席會議🐦🎑。這是一次空前的盛會🏊🏻♀️,通過了宣言《我們的信念和行動》:“過去百年來科學在中國一直受著封建勢力的阻礙和帝國主義的壓迫,新生的幼苗被雙重桎梏所窒息,始終沒有得到發展的機會👨🏿🎨。因此惟有從半封建半殖民地的社會中解放出來的科學才能有長足的進步。”“新中國的全面建設即將開始◽️,因此每個科學工作者都有了更迫切的使命和真正服務於人民大眾的機會🗜,也是我們這一代中國科學工作人員無可旁卸的責任。”

這正是余國琮的心聲。他在這次大會上當選為留美科協首屆理事。

1950年8月,余國琮放棄優越的科研和生活條件,以赴香港探親為名避開封鎖,毅然返回祖國。與他同船歸國的還有一批年輕的留美學者,在這艘駛往新中國的“威爾遜”號上👮♂️♨️,青年才俊意氣風發,盡管困難重重,但他們依然深知“科學是無國界的,但科學家是有國籍的”🫁。

上下求索

彼時的新中國,百廢待興。人才是最稀缺的資源。北京大學工學院院長馬大猷誠摯邀請余國琮到北大🫲,兩人為此談了許久⛓️💥。對於這份充滿誠意的邀請,余國琮最後還是婉拒了🔪🔐,因為歸國前,他已答應好友林宗彩去唐山工學院參加那裏的化工系建設🤸🏼。

後來,有人問余先生,與北大失之交臂是否遺憾,他很認真地說:“人要言而有信💾。”余國琮鄭重赴約👩🔧,在唐山工學院創建化工系。1952年我國高校院系調整,該系並入天津大學。

20世紀50年代,我國煉油工業剛剛起步,蒸餾(也稱精餾)技術是其中關鍵🧎🏻➡️。已在天大任教的余國琮敏銳發現這一產業的重大需求💺,開始進行化工精餾技術領域的科研攻關。

1954年,由余國琮指導👩🏽🎤,在天大化工機械教研室建立了我國第一套大型塔板實驗裝置。經過兩年研究,余國琮於1956年撰寫論文《關於蒸餾塔內液體流動阻力的研究》,引起化工部的註意,遂被邀請參與精餾塔標準化的大型實驗研究。

隨後的五年裏,余國琮接受化工部“標準圓形泡罩性能的測定”等科研任務🈷️,完成了包括壓力降、液面落差🧋、霧沫夾帶、塔板上液相返混以及分離效率在內的多項研究,這些工作成為我國實現塔板標準化🧮、系列化的開端。

大型塔板蒸餾實驗奠定了余國琮化工蒸餾科研的基礎🍛,此後不久🤏🏻,他參與了我國第一個科學發展遠景規劃“十二年科技規劃”的製定工作。余國琮被分配到化工組✪,組長是時任化工部副部長的侯德榜。一時間,國內的化工精英齊聚北京👨🏿🎤,交流、探討,甚至爭吵,激烈的頭腦風暴為中國工業和化學工程學科的發展規劃了宏偉藍圖🚵🏿♀️。

經過努力,天大的化工“蒸餾”科研被列入“十二年科技規劃”之中,天大化學工程專業也於1958年設立。

余國琮挑戰著一道道科研難題🗻,其中最令人難忘的就是重水分離技術的研究。重水是原子裂變反應堆不可或缺的重要物資。在天然水中🤹♂️,重水的含量約萬分之一點五,如何將其提純到百分之九十九點九並實現工業化生產🧙🏻♀️,是一項巨大挑戰。

20世紀50年代👭,我國尚不掌握重水的工業生產技術。余國琮知道重水在尖端科技中的重要作用👨🏼🌾,也深知這樣的核心科技是求不來的,只能靠自己研發🧑🏻🎨。

1958年✋🏿,我國由外國援建的首座原子反應堆投入運行🧑🏻🏫。由於國際關系突變,重水供應面臨中斷🤮👐。開發我國自主的重水生產技術成為當時的重大急需✊🏿。余國琮在天大展開的重水精餾分離技術研究進入了國家視野🪣👩🏽🦳。

1959年5月28日,周恩來總理到天大視察,重點考察了余國琮所在的重水濃縮研究實驗室🧶。周總理握著余國琮的手說:“現在有人要卡我們的脖子,不讓我們的反應堆運作。我們一定要爭一口氣,不能使我們這個反應堆停下來🐪💎!”

余國琮受到極大鼓舞和振奮,為“爭一口氣”👨👨👧,他更加廢寢忘食,率領團隊在極其簡陋的條件下,搭建了一個個實驗裝置,創造性地采用多個精餾塔級聯等多種創新方式替代傳統精餾方式🪲,攻克了一個又一個難關🫛。

一個高效的重水分離、濃縮技術路線和方案已經依稀可見🆒。

由於重水分離是一個高度的不穩態過程,為了保證實驗裝置的連續運轉以獲得高質量重水🍋,重水濃縮過程的動態特性成為研究中必須解決的基礎性問題,這也是一項十分艱巨的實驗和理論研究工作。余國琮帶領青年教師們日夜連續操作⏯,從實驗數據的提取到理論模型的驗證,為給祖國“爭一口氣”🔜,奉獻出全部心血和精力。

就這樣,我國自主研發的重水精餾分離技術終於誕生了🧘🏻♂️。

一年後↩️,周恩來總理專門給天大打電話,詢問重水技術的研究進展🧛🏻♀️🚝。余國琮字字鏗鏘地回復:“可以告訴總理🏌🏽♂️,研究進行得很順利𓀁。”

經過小試和中試,1965年,余國琮的多項成果和突破終於形成我國自主重水生產工業技術,成功生產出符合要求的重水👐🏽,解決了國家的燃眉之急。到20世紀70年代,我國的重水生產不僅能自給👮🏼♂️🥰,還實現出口🪳,成為重要的重水輸出國👨🏿🎨。

在攻關過程中,余國琮沒有忘記對技術人才的培養,他於1961年在天大組建重水專門化專業🤾🏻,自編教材😿,親自講授重水分離原理🧏、設計以及操作方面的課程。從這個專業畢業的四屆學生40余人,先後成為我國第一批重水生產的技術專家🕵🏼⌨️。

重水分離技術的研製成功也標誌著我國精密精餾技術進入了一個新的階段。

回憶往昔,余國琮說👦🏿:“我當初是抱著很樸素的愛國心回來的,沒有想能為國家做什麽重要的研究,只想貢獻自己的一些力量。回國那年,我有幸參加了天安門的國慶閱兵,看到了雄偉的解放軍。現在我們的國家比當時強大了很多🤵🏿♀️。之所以取得這樣的成就👱🏽,要歸功於黨的領導及全國各族人民的努力👩🏽💻。我很高興為國家做了一點事情👃🏼,當初的選擇是正確的。”

1991年余國琮在西南聯大舊址留影

矢誌創新

余國琮先生曾對我們說,二戰後,美國的化學工業發展較快,但中國在基礎研究的多個領域仍有機會,應該有信心迎頭趕上。改革開放後,他帶領團隊回到實驗室,從大型精餾塔流體力學🤾♂️、基本傳遞現象以及熱力學等基礎問題著手🗓,開始了艱辛探索。

板凳需坐十年冷🧝🏿♂️。經過潛心研究,余國琮發現並提出精餾工藝和設備一體化這一重大工程科學命題,開創了精餾過程中基於流體動力學的物質遷移、變化規律的研究方法。他在國際上率先提出大型精餾塔流體力學理論研究,在國家自然科學基金重大項目的支持下,承擔了“蒸餾過程若幹基礎理論問題研究”🎂,首次提出精餾塔板非平衡混合池模型🔝、流體分布的隨機模型以及精餾過程動態學等理論與方法🚣🏿,在研究不同的大型精餾塔流體分布與傳質特性的基礎上,提出用於流體分布的多種理論模型。他率先將隨機理論🎖、計算流體力學🔯、激光全息幹涉等數學和現代物理學成果應用於精餾塔的流體力學、流體界面現象等基礎理論與實驗研究。

由於在精餾基礎理論領域取得的豐碩研究成果,余國琮和他的團隊成為世界上開展精餾基礎研究最為深入的學術機構之一🚶♀️。精餾領域世界頂尖級學者、英國Aston大學Porter教授對余國琮在實驗基礎上開展理論模型研究所表現出的遠見給予了高度評價。在兩國政府的支持下,二人一拍即合,開展了為期近十年的中英合作研究。

基礎研究的回報也是豐厚的。余國琮團隊的基礎研究催生了“具有先進塔內件的高效精餾技術”等一系列應用技術,而這些技術成果在我國化工😶🌫️、石油化工⚈、煉油以及空分等大型流程工業中得到了廣泛和成功的應用。

20世紀80年代初,我國大慶油田首批巨資引進原油穩定裝置👲🏽,但由於裝置的設計沒有充分考慮我國原油的特殊性,投運後無法正常運行和生產。外國技術人員在現場連續數月攻關,仍未能解決問題🧑🏭,巨額經濟效益一天天流失🤙。

余國琮應邀帶領團隊對這一裝置開展研究🌗,很快發現問題所在,並應用自主技術對裝置實施改造,成功解決製約裝置正常生產的多個關鍵性技術問題⛹🏽♀️🤲🏻,最終使整套裝置實現正常生產。不僅如此⏲,經過他們改造的裝置🤏🏼,技術指標還超過了原來的設計要求。

隨後,余國琮又帶領團隊先後對我國當時全套引進的燕山石化30萬噸乙烯裝置、茂名石化大型煉油減壓精餾塔🙍🏻👁🗨、上海高橋千萬噸級煉油減壓精餾塔、齊魯石化百萬噸級乙烯汽油急冷塔等一系列超大型精餾塔進行了“大手術”𓀏。

這樣的“手術”提高了煉油過程中石油產品拔出率1至2個百分點,僅這一項就可為企業每年增加數千萬元效益。

進入21世紀🧑⚕️,化學工業成為我國國民經濟的支柱性產業,為各行業的發展提供各種原料和燃料🍏🏎,支撐著我國經濟的高速增長👩🏻🔧。精餾,作為覆蓋所有石化工業的通用技術,在煉油、乙烯和其他大型化工過程中發揮著關鍵作用。

余國琮深刻認識到🙅🏼♂️,激烈的技術競爭必將加速精餾技術新的突破。同時他也看到,工業技術的發展對精餾技術提出了更新、更高的要求☸️,現有的理論和方法雖尚有發展空間,但已無法滿足生產技術進步的需要。特別是在熱力學上的高度不可逆操作方式以及在設計中對經驗的依賴👨🏼💻⛑️,已經成為精餾技術進一步提高、能耗進一步降低難以逾越的瓶頸。

余國琮認為,工業技術的革命性創新必須先在基礎理論和方法上取得突破,打破原有理論框架桎梏,引入結合其他學科的最新理論和研究成果🙂↔️。為此,他提出了應用現代計算技術👷🏽,借鑒計算流體力學、計算傳熱學的基本方法🛠,結合現代物質傳遞、擴散理論,針對精餾以及其他化工過程開辟了一個全新的研究領域——化工計算傳質學理論,而最終從根本上解決現有精餾過程的工業設計中對經驗的依賴,讓化工過程設計從一門“藝術”逐步走向科學🙋♀️。

這是余國琮的一個遠大目標。先生沒有太多猶豫,因為他知道👨🏿💻,要想在科研上有所收獲,除了全身心投入🧑🏼🏫,一點一滴、老老實實,一個一個搞清楚基礎問題,別無他法🥷🏽。

經過多年探索,余國琮團隊在流體渦流擴散和界面傳質動力學研究基礎上,結合流體動力學以及擴散數理方程,提出了描述物質在流體中遷移的渦流擴散理論模型和計算方法,基於理論研究首次實現了精餾塔內濃度分布的嚴格模擬。並且,在界面傳質動力學研究中引入現代光學即示蹤實驗技術研究傳質表面結構🏋🏼、濃度場和速度場及其預測方法和理論,在預測精餾分離效率的嚴格理論模型和方法上向前邁出了一步。

2011年,余國琮出版了化工計算傳質學這一新領域的第一本專著《化工計算傳質學導論》,系統闡述化工計算傳質學的基本理論和方法。2014年,他又在國外出版了專著《Introduction to Computational Mass Transfer — with Applications to Chemical Engineering》。這是國際上第一本關於化工計算傳質學理論的英文專著,受到了國際同行的廣泛關註。這本書由著名科技出版社Springer公司出版,並於2017年再版。先生還結合新理論的應用👶🏻,於2017年出版了新的中文專著《化工計算傳質學》。如今已97歲高齡的他,仍然伏案疾書,為《Introduction toComputational Mass Transfer — with Applications toChemical Engineering》第三版的出版做準備🧑🏽💼。

余先生傑出的創新成就源於勤奮。他沒有半點所謂學術權威的霸氣,只是一位謙謙學者。面對學術界存在的種種浮躁和困惑,他給出了自己的答案:“做國際一流事,做隱姓埋名人。”

為人師表

如果哪天有課,我都會淩晨4點起床🫵🏽,一遍遍審視講課內容。即使這門課已經教授很多年、很多遍🤦🏻🏺,我也要充分備課,更新教學內容,如此精益求精,就像精餾提純的過程☎。這是我對“師者”身份的尊重。而這份為人師表的使命擔當🦸🏼,則是余國琮先生傳遞給他每個學生的寶貴財富。

余先生對自己的定位始終是一名“教師”🤦🏻♀️,他經常掛在嘴邊的一句話就是🚞:“我是一名人民教師,教書育人是我最大的職責。”

85歲那年,余先生還堅持給本科生上一門“化學工程學科的發展與創新”的創新課。一堂課大約要持續3個小時,學生們怕老先生身體吃不消,給他搬來一把椅子🫢。可先生卻總是拒絕:“我是一名教師🧧,站著講課是我的職責🚴🏿。”聽過他課的人都說🤽🏻♂️,先生把講課當成了一門藝術↔️。

余先生知識淵博,旁征博引🫷🏻,融會貫通,因為一直奮鬥在科研一線,他講課從來都是理論與實際緊密結合,因此能把復雜的理論與工程問題講得深入淺出,引人入勝。

余先生是名副其實的教育家。為祖國培養化工類優秀人才👁、潛心探索化工創新人才培養新模式🧑🎓,是他心目中的首要職責♊️。能為更多學生傳授化工專業知識,是他最大的心願。他提出了培養創新能力和全面發展的教學改革思想,並受教育部委托🚣🏻,領導全國九所高校參加“高等教育面向21世紀教學內容和課程體系改革計劃”中的《化工類專業人才培養方案及教學內容體系改革的研究與實踐》項目,提出了新的化工類本科教學培養方案🛞,指導改造教學模式🍮,建立化工專業課的標準實驗設備,出版推薦教材、參考書和教學軟件50余種。這些研究成果全面提升了化工本科教育理念,先生也於2001年和2005年兩獲國家級教學成果獎一等獎。

多少年來,無論是國際的前沿論壇、國內的學術交流🫸🏿,還是學校裏的各種科研活動,甚至是學生自發的科技活動,凡是接到邀請,只要時間和身體條件允許,余先生總會欣然前往。對於最近一次召開的“化工傳質學的研討會”,身在病房的余先生還不時打電話、發電子郵件🙇🏽♀️,跟蹤專家的邀請情況和與會專家的論文內容,活力與熱情超過年輕人。

曾有人問過余先生為什麽這麽拼命,他說🔁:“在國際國內高水平論壇上的任務是交流🌮,我們要把國外前沿的研究成果引進來🤏🏼,要把我們最新的研究成果推出去;科普工作則更為重要👷🏿,為大學生講課是培養創新人才的重要途徑🫑,只要身體條件允許🧑🏽,我能多講一些就多講一些,讓更多的年輕人了解、支持、投身🧬、熱愛祖國的化工事業,為祖國培養更多的優秀化工類人才🛢。”

余先生相信思考能夠讓人變得年輕。先生現在每天堅持上網關註新聞🦣,最重要的是🔳,他也從未停止過思考,年近百歲還每天堅持伏案工作,通過一封封郵件👨👦👦、一通通電話👩🏻🦳,擁抱著飛速發展的社會和科學研究事業👳♂️,也表達著一名知識分子對祖國的熱愛,對事業的熱忱🤶,踐行著他科學報國的初心。

我時常想起余先生伏案工作時的樣子🌂,他仿佛一棵胡楊,總是筆直矗立,指向天空,即使被歲月風化,也會留下一圈一圈無悔的年輪🦻🏿。

作者:袁希鋼,天津大學教授,化學工程研究所所長,化學工程聯合國家重點實驗室天津大學精餾分離實驗室主任🚵🏻♀️,主持國家自然科學基金重點項目🤾🏼♂️🧑🏽🎨、“973”課題、“863”重點課題👍、國家支撐計劃等國家重大重點項目🩺,中國人民政治協商會議第十屆🫂、第十一、第十二屆全國委員會委員。