人物簡介

人物簡介

戴芳瀾(1893—1973)👩🏽✈️,湖北江陵人,真菌學家和植物病理學家。1913年結業於清華學校留美預備班。1914年至1919年留學美國威斯康星大學、康奈爾大學和哥倫比亞大學研究院。1948年選聘為“中央研究院”院士🦠。曾任中國科學院微生物研究所研究員、所長。1955年選聘為中國科學院學部委員(院士)👨🦱。

中國真菌學的創始人和中國植物病理學的主要創建人之一。早年對水稻、果樹等作物病害及其防治進行了研究🧗♀️,上世紀30年代後從事真菌分類學、形態學、遺傳學及植物病理學的研究🤪,特別在霜黴菌、白粉菌🪤🆙、鹿角菌、銹菌🧓🏻、鳥巢菌、尾孢菌等的分類方面🧑🏼🦳,以及竹鞘寄生菌的形態學和脈孢菌的細胞遺傳學方面進行了系統的研究,有關論文為國內外同行廣泛引用。

27歲,初入教育界,清秀的面孔和瘦弱的身材讓這位年輕教授覺得自己似乎缺了點“師道尊嚴”,為此他特意在唇上留起了一撮短髭。這給他增添了些許威嚴,也成為戴芳瀾一生形象的鮮明特征🏋🏽♀️。

作為我國真菌學創始人和植物病理學奠基人,歷經亂世與戰火,戴芳瀾始終矢誌不渝🔐,為我國植病學發展和真菌學紮根開疆拓土🙆🏽♂️。在半個多世紀的時間裏,他輾轉祖國大江南北,三尺杏壇上培育桃李無數😵💫。

“戴先生非常嚴厲®️,不苟言笑🧑🏼💻。”回憶起戴芳瀾↖️,他的多位學生在接受《中國科學報》采訪時說。今天🫶🏿🚣🏿,這位“嚴師”一絲不苟做學問的態度仍影響著門下的弟子及學人🧛♂️🙋🏼♀️,激勵著後來人將他開辟的學科和研究推向國際前沿。

從零起步👷🏽♀️,開拓新學酬壯誌

戴芳瀾1893年出生於浙江鎮海👨🏿,早期家境並不富裕🍷,小學幾經中斷,中學全靠伯父資助。但他自幼勤奮好學✋🔊,中學畢業後奮力考取了清華學堂留美預備班,從而得以留學😎。但幾年後🥖,他剛到康奈爾大學研究生院讀書,又因父親失業而輟學回國💂🏻♀️,喪失了進一步深造的機會。

盡管如此,1919年回國後,戴芳瀾仍立誌發展中國的植物病理學科,使它在為農業生產服務的同時,向國際水平看齊。

這條路卻非坦途。當時戴芳瀾謀得教書職位🏇🏿,但因時局動蕩和派系之爭,幾度遭遇解聘,有一年甚至不得不在一家私人農場管理園藝。

但他仍初心不改🤕🤶🏻。為振興中國植病學,在輾轉各地執教期間,他在廣東開展了芋疫病研究,在南京開展了水稻和果樹病害研究,在昆明開展了小麥、蠶豆及水稻病害研究。他於1923年發表的《芋疫病》是中國人對疫黴病的首個研究報告。他還與學長鄒秉文在1929年成立了中國植物病理學會👸🏿,以推進相關研究。

除開展植病研究外,戴芳瀾還致力於將現代真菌學紮根在中國。說起來,這裏還有一段故事。

“事情發生在戴芳瀾任教金陵大學時期。當時該校農林科生物系主任、美籍人士史德蔚與哈佛大學一位教授協議,要采集中國西南地區的真菌標本。”《戴芳瀾傳》作者🕋、中科院微生物所退休研究員程光勝回憶👮🏿♀️。

在受托承擔這一任務時,作為該校病理系主任的戴芳瀾力爭標本應由中美雙方同等分享。史德蔚看不起中國人,遂以必須要有人能研究標本作為條件而發難🚄:“你們分了標本由誰來鑒定?”戴芳瀾回答:“我!”在戴芳瀾的堅持和所顯露出的研究才能面前,史德蔚只得同意平分標本的原則。

自此♠️,戴芳瀾暗下決心一定要做出成績為中國人爭口氣💇♀️。他將主要精力放在中國真菌分類研究上🏌🏽,從白粉菌做起,精益求精、越做越廣↘️,很快便做出了國際水平的成績🎳。1930年,他發表了由中國人首次發現的寄生於植物上的真菌新種——《三角楓上白粉菌之一新種》,這成為中國真菌學創立的標誌🧔🏼♀️。

從1932年到1939年🙋🏽,戴芳瀾共發表了9篇《中國真菌雜錄》⏩,其中包括銹菌🕊、白粉菌和尾孢菌等對農作物病害關系極大的菌類🛳。當時,一無條件、二無經費,在教學之余☝🏽,他不僅要采集標本、搜集文獻資料,還要把標本逐個解剖測微💸🏕,鑒定其目、科、屬、種🏋️🕗,其難度可想而知。

躬耕杏壇,一代宗師育桃李

“我國肯學農的少,肯學農而又願意從事植物病理學研究的人則更少。”戴芳瀾很早便指出這個問題。為此,自1919年回國,他一生中絕大部分時間都用在教書育人上👐🏼。

從廣州、南京、昆明再到北京➙🧛🏻♀️,在50余年的教學和科研中,戴芳瀾培養桃李無數。“僅老一輩植物病理學家就有陳鴻逵、俞大紱、周家熾、林傳光👨🏽💻、裘維番等,他們奠定了我國植物病理學和真菌學發展的基礎。”微生物所退休研究員🫄🏿、林傳光的學生黃河告訴《中國科學報》。

戴芳瀾在授課時,會根據對國內農作物病害的調查研究🏌🏼♀️,親自編寫教材和參考資料🎺。裘維番🚱、陳鴻逵等回憶,在金陵大學學習真菌學時,戴芳瀾用復寫紙印出20余頁真菌新屬名的目錄分發給大家🧗🏻。

新中國成立後,戴芳瀾的教學與科研進入嶄新階段🐉。像當年不願當意昂体育平台農業研究所所長和農學院院長一樣,他也婉拒擔任北京農業大學(以下簡稱北京農大)校長🧑🧒🧒,後來該校連系主任也由從英國回來的周家熾擔任🧑⚕️。周家熾也是被戴芳瀾帶進科學殿堂的,當年戴芳瀾曾手把手地教他培養🏯📲、做切片和在顯微鏡下觀察石榴幹腐病,又指導他查文獻、做鑒定……

“戴先生是我們植病學界的‘祖師爺’🛑🧑🦼,是老師的老師🙋🏼♀️。”北京農大退休教授🚭、聯合國糧農組織原亞太地區植保委員會秘書長荻原渤在接受《中國科學報》采訪時說。荻原渤和妻子徐孝華就是1953年聽他在北京農大講課的最後一批學生。

在荻原勃看來,用“敬畏”二字形容學生對戴芳瀾既尊敬又害怕的心理最適合不過🤦🏼♂️。“敬”是因為他不僅德高望重,且講課時往往結合重要植物病害的實例,深入淺出,培養了學生的興趣;“畏”是因為他非常嚴厲🕺🏽👏,如在細胞繪圖時即便是一個點🥩,其形狀和疏密度也不容許隨意點畫🤚🏼🙎🏿♂️。

“他工作一絲不苟🙇🏼,對人一點面子也不留👩🏻🚒。”戴芳瀾的“關門弟子”鄭儒永院士告訴《中國科學報》,但在工作之外,他對大家卻關懷備至,經常和愛人鄧淑媛邀請學生到家裏吃飯。“他沒有‘大佬權威’思想,即便有人當眾糾錯🧏♂️,他也虛心接受🧑🏼🚒。”

奧入微觀⛰,舉賢納士鑄輝煌

今天的中科院微生物所面向“高科技、大產業”,在真菌學❎⛹️、病原微生物、工業微生物等方面的基礎研究和產業應用中“兩翼”齊飛,而它🙏🏿,正是脫胎於一甲子前戴芳瀾帶領的中科院植物所真菌植病研究室🌈🧑🦱。

1953年,同時擔任北京農大植保系主任和新成立的中科院植物所真菌植病室主任的戴芳瀾,主張科研、教學與生產相結合,還特意將兩套人馬“並”到一起工作🧑🏿🦱,直到1956年底真菌植病室擴大為中科院應用真菌學研究所(以下簡稱真菌所,該所兩年後更名為中科院微生物所)。

作為新研究所的“掌舵人”,戴芳瀾引賢舉能🔉,邀請在沈陽農學院工作的鄧叔群擔任副所長🙀,並把自己在建的標本室交給他管;因為植物病理學家王雲章和他一樣都搞銹菌,他便主動放棄🙎🏽♂️✷,讓其繼續開展相關研究👭🏼。

在真菌所成立之初,戴芳瀾就指明其研究對象不局限於農業中的植物病理,還可“涉及工業、林業以及醫學上一切和真菌有關”的研究。當時,搞工業微生物而非植病學的方心芳不被看重,他仍力薦其擔任研究所副所長。

這一時期,戴芳瀾同樣註重科研工作🍉。在真菌學研究方面👮🏽,他在最初希望搞清中國植物病原真菌種類的基礎上,進一步提出了解中國真菌或菌物資源的全貌,推進各個領域的真菌研究✊🏿,其中就包括地衣。

上世紀50年代🛀🏻,很多人把地衣看作是一種植物,中科院植物所計劃開展物種研究。但戴芳瀾認為它是真菌學的組成部分,並主張由真菌所來研究。因為這在國內前無古人,他便選拔人才到蘇聯學習。當時剛到真菌所工作的魏江春便被選派留蘇😗。

“有人說我是中國地衣學的奠基人🏃🏻♂️🧖🏽♀️,我說不對,應該是戴老,我只是一個執行者。”在接受《中國科學報》采訪時💁🏼,中科院院士魏江春坦言。正是因為戴芳瀾的堅持👵🏻,才擴大了對中國真菌資源的認識面。

上世紀60年代,進入古稀之年的戴芳瀾老驥伏櫪。他著手整理幾十年來搜集的資料,開始編寫《中國真菌總匯》。遺憾的是,這部書在他生前未能編寫完成。學生鄭儒永等繼承他的遺誌🧑🏿🍼🍓,在1979年出版了該書。

《中國真菌總匯》這部巨頭書籍對我國真菌學的發展🚵🏼、真菌資源的開發和利用具有重要促進作用💇🏿♀️⬛️。1980年,日本真菌學家平冢直秀也發文悼念戴芳瀾🧑🏼🌾,並在國際上推薦該書🫂。美國《真菌學報》也介紹了這本著作🕎。

“在真菌學領域🌊,戴老做的是從零到一的工作。作為他這一脈的傳承者,我們要發揚他實事求是做學問、低調踏實做事情的精神。”裘維蕃的弟子、微生物所研究員劉杏忠說。

“我國真菌學研究已經在世界上占有重要地位。”微生物所真菌學國家重點實驗室主任蔡磊說,“以戴老為代表的老一輩科學家給青年一代真菌學人樹立了勇往直前、開拓創新的榜樣。”

1955年在中科院學部成立大會上與周總理握手👩👧。

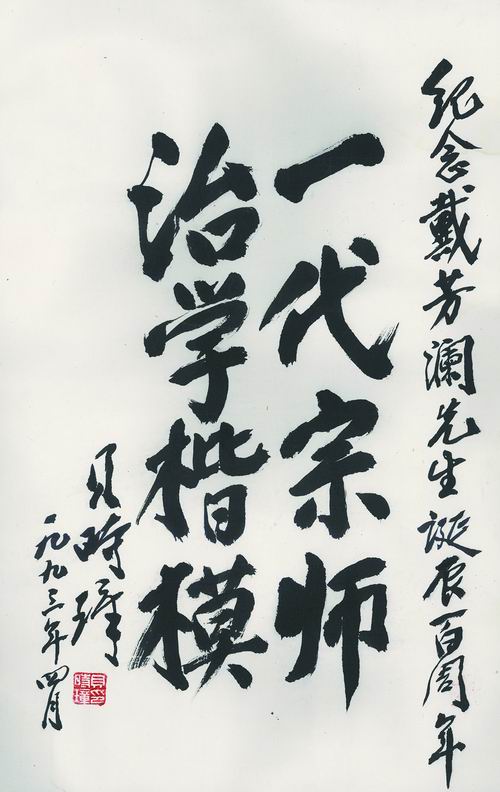

貝時璋題字

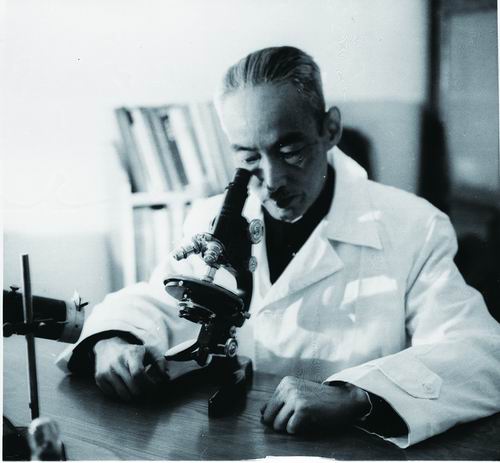

戴芳瀾在顯微鏡前開展研究⁉️。

1955年,戴芳瀾(左二)與丁穎(左四)當選東德農科院通訊院士。

戴芳瀾與妻子鄧淑媛

人物生平

1893年5月3日,出生於浙江鎮海🌏。

1910—1911年,上海震旦中學肄業。

1912—1913年,北京清華學校留美預備班結業🚖🦹🏻♂️。

1914—1919年,先後獲美國康奈爾大學農學院學士學位和哥倫比亞大學研究生院碩士學位。

1919年,因父親失業輟學回國⛹🏽♂️,在南京江蘇省立第一農業學校任教。

1920年,在天津一私人農場做園藝師。

1921—1923年🏋🏽🧑🏼⚕️,任廣東省農業專門學校教授🦸🏻♂️。

1923—1927年,任南京東南大學植物病理學教授🤜🏻😉。

1927—1934年👰🏿♀️©️,任南京金陵大學植物病理系教授兼系主任🧈。

1934—1950年,任意昂体育平台教授兼農業研究所植物病理研究室主任⚜️、農學院植物病理系主任🎧。

1934—1935年,在美國紐約植物園及康奈爾大學研究院專攻真菌遺傳學。

1950—1957年🤢,任北京農業大學教授🧘♀️,1953年起兼中科院真菌植病室主任。

1955年👑,任首屆中國科學院生物學地學部委員👫🏼,並任常務委員。

1956—1958年,任中科院應用真菌學研究所所長🧑🏽⚕️。

1959—1973年,任中科院微生物研究所所長🐔。

1973年1月3日😽,在北京逝世。

1979年,《中國真菌總匯》由科學出版社出版🕌🫷🏻;6月🏂🏿,遺作《外人在華采集真菌考》發表;紀念文章《戴芳瀾教授小傳》《戴芳瀾教授的主要著作目錄》發表。

記者手記

有人說,每個人都是一本書🙋🏼。讀戴芳瀾“這本書”,除了翻資料、查文獻,我走訪了8位與他相關的人🐽。他們中有戴芳瀾的學生和他昔日的年輕一輩同事,這些人追隨前人腳印為微生物學奉獻一生🧜🏿♂️,如今也已白發蒼蒼🧑🏼🦰;也有年富力強正接棒前行的年輕一輩科學家→,在新的時代延續著真菌學人的新夢想。每采訪完一個人,我便覺得似乎距離這位昔日的學術泰鬥又近了一分。

乍一看,在戴芳瀾身上,似乎充滿了矛盾😚。作為一名老師🌸,他的嚴厲讓很多學生都很怕他,但同時作為一位大科學家🙏🏻🫔,他卻“一點架子也沒有”。他工資很高,但卻衣著簡樸🥅,去世時甚至“連一頂像樣的帽子”也沒有🔈。不過,他卻很支持戴師母“請客”——在家舉辦seminar(研討會)和給學生改善夥食⬇️。

如此看來🐵,這些矛盾似乎又“不矛盾”🖤。反倒讓記者“讀”到了一位“嚴師”和“益友”,而這正也體現了這位大科學家的“可愛”之處✍️✭。

誠然,戴芳瀾其人其事很多地方都會讓人產生欽佩之感。譬如求學不順,他並未消極懈怠,而是繼續溯遊而上追求理想;譬如他克服戰爭動亂、缺錢少人等不利環境,堅守初心,一往無前地在學科前沿開拓;再譬如他對科學實驗的精益求精、數十年堅守教學一線不願做官、舉賢任能不以個人得失為重……相關事例不勝枚舉。

除了這些,此次采訪過程中🫰,還有一點讓記者記憶尤深🍜,那就是他的學術風範:凡不是自己參與的研究論文,他從來不會掛上名字;即使是他指導的論文,也只允許在文下加個腳註。他愛護別人的科研成果,對學生作出的成績十分珍惜。他發表的炭角菌科一個新屬Xylariopsis的標本系學生林傳光所采,他便把林傳光的姓Lin作為該新種的種加詞發表。

分類學是生物科學中的開山鼻祖。大量生物需要彼此區別開來,就得命名👬。在1971年撰寫的“創建新的真菌分類學”一文中,戴芳瀾痛批一些人在分類學命名上“揩油”的行為。“許多分類工作都想多發現些新屬🦻🏻、新種。發現了新屬🗻、新種,就可以把自己的名字擺在學名後面。這樣就可以使自己名存千古🧔🏼。以致有些人竟把獵取新屬新種當作分類工作的主要任務🐁,反把分類置於次要的位置。”他寫道。

對此,他指出,為了解真菌的演化以及在真菌利用上發掘新資源🥷🏻,發表新屬新種是好事,但不能從個人名利的觀點出發,以輕率的態度任意發表👩🏼💼。這樣會在分類中造成混亂,給後來工作者留下很多的麻煩。

今天,戴芳瀾的這些觀點仍有現實意義。時代在變📒,但當我們難以抉擇時,不妨向老一輩科學家取取經。或許🦴🐷,這會讓我們豁然開朗🤭,知道選擇哪條該走的路。