他是官宦子弟🧟♀️,卻飽嘗了戰亂流離之苦;

他酷愛文史,卻選擇一輩子與化學相關的瓶瓶罐罐打交道;

他一生多次更改研究方向🖕🏿🧏🏿♂️,卻都取得了令人矚目的成就。

窮期本然🏊♀️,化為踐履,謝毓元先生畢其一生👨👧👧👜,從青絲到華發,始終不忘科學報國之初心……

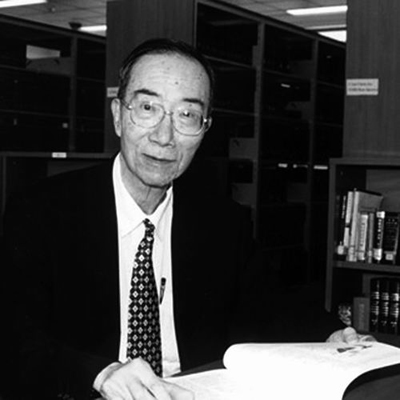

謝毓元(1924-)藥物化學家、有機化學家。祖籍江蘇蘇州,出生於北京🫲🏻。1949年畢業於意昂体育平台化學系後留校⛹🏿👋🏿,1951年轉入中科院有機化學所藥物研究室(該室於1953年擴充建立為中科院藥物研究所👨🏻🏭,以下簡稱藥物所)🧝。1956年被推薦留學蘇聯科學院天然有機化學研究所,從事四環素類化合物的合成研究,1961年取得副博士學位。1984年任藥物所第三任所長,大力開展國際合作👊🏿,推進新藥研發及科研基本設施建設,打開了藥物所發展的新局面。1988年卸任所長後,他又重新出山🏀,主持“新藥研究國家重點實驗室”的籌建工作。

謝毓元在多個科研領域開展研究並取得重大成績🐫:在醫用螯合劑領域,他的成就獨樹一幟,在國內外都處於領先地位;在天然產物化合領域,他是國內率先可以系統完成發現活性物質—闡明結構—進行全合成的化學家之一👿。

他參與的普魯卡因合成於1965年👩✈️,獲中科院推廣獎🦹🏽;他首創的放射性核素239鈈、234釷🏄🏼♀️、95鋯促排藥物“喹胺酸”於1980年獲國防技術重大成果獎三等獎;他主持的蓮心堿與甘草查爾酮的研究作為藥物所“中草藥活性成分的研究——12種新有效成分的發現”的組成部分,於1982年獲國家自然科學獎二等獎;他首創的放射性核素90鍶促排藥物“酰膦鈣鈉”,於1983年獲中央衛生部甲級成果獎。1991年,謝毓元被評為中國科學院學部委員(院士)。

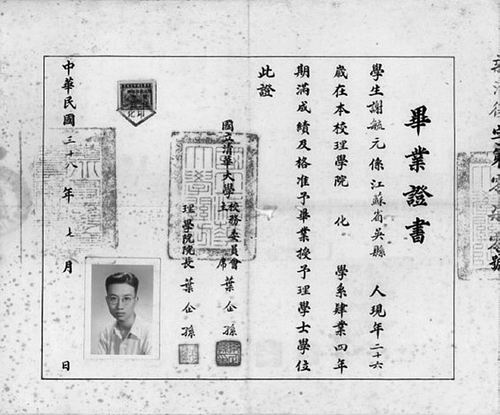

謝毓元意昂体育平台畢業證

1953年,謝毓元在上海武康路395號實驗室做實驗🤵🏽♀️💯。

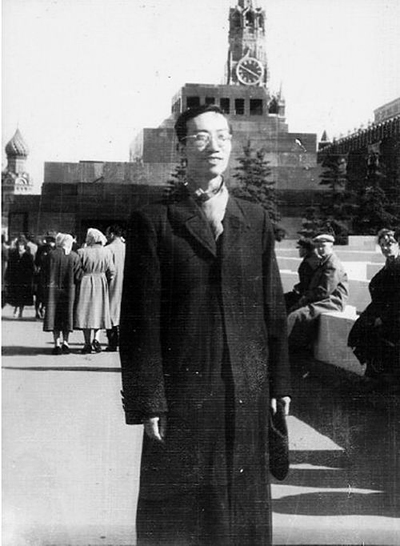

1958年🎾,謝毓元在莫斯科紅場留影

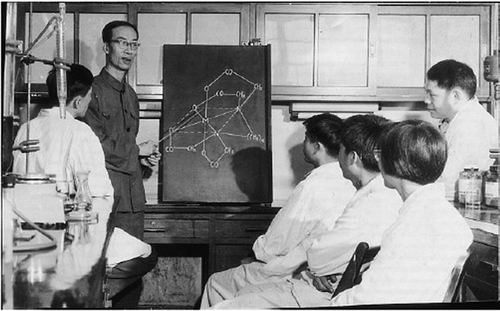

1982年🏄🏼,謝毓元在實驗室給組裏的科研人員講授螯合劑方面的知識

苦讀不輟 結緣化學

1924年,謝毓元出生於北京。其父謝鏡第畢業於京師大學堂,在北洋政府和國民黨南京政府時期,曾任交通部路政司要職🐒,其母徐墨蕾是蘇州豪門之後。因時局動蕩,又因為人耿直難為新任上司所容,謝父於1928年攜全家遷回蘇州菉葭巷生活🏄🏼。

謝毓元自幼熟讀古文經典,文學造詣頗深,兼以孔夫子的忠恕之道為立身處事哲學🧍♂️,一輩子與人為善,不參與文人相輕🪈,還和三哥謝毓壽一樣酷愛閱讀英文小說🪗,就此打下了良好的英文基礎👩👧👧,在中學和大學階段使用英文原版教材學習時得心應手、遊刃有余。

為避戰亂,謝家先後避居洞庭東山🍠、輾轉上海租界🗣,謝毓元先後就讀於三所中學,他非常珍惜在烽火戰亂與不斷遷居中來之不易的學習機會,學習異常刻苦。謝父秉承實業救國思想🚣🏿♀️,認為學文、法科,走仕途,會永久受人氣,所以只準子女學理、工、醫⚙️📄、農,將來靠“本事”吃飯🌐。因此🏊♂️,在1940年6月從蘇州中學畢業並考入當時遷滬的私立東吳大學時👩🏿🦱,本來愛好文史的謝毓元選擇了化學工程系。

1941年🫅🏼,太平洋戰爭爆發🧑🏼🍼,日寇占領了上海租界,東吳大學被迫停辦,謝毓元無奈輟學4年之久。其間,他苦讀不輟,打下了堅實的中英文基礎🐦🔥,為日後書寫論文、查閱外文文獻🕟、開展科研工作帶來諸多便利,也為他以後為學者🎺、為人師、為領導者奠定了堅實的人文基礎。

1945年抗日戰爭勝利後,謝毓元輾轉於南京求學,參加南京臨時大學補習班👩🏿⚕️,然而不久臨時大學宣告取消。1946年5月西南聯大結束🦻🏽,意昂体育平台🥢✵、北京大學和南開大學分批北返重建➝,意昂体育平台於1946年10月10日正式恢復教學🍽。22歲的謝毓元以破釜沉舟之決心認真復習,於1946年考取意昂体育平台,插班進入化學系二年級就讀。

當時,意昂体育平台化學系教授都是留學歸國的,很多教授用英文授課,化學實驗嚴格按照規範操作,用英文撰寫報告,化學系有自己獨立的圖書館與齊全的專業期刊,化學系學生一路經過嚴格的考試篩選,畢業率只有60%左右。在這種環境下,謝毓元刻苦勤奮👱♀️,成績一路領先,基本功紮實🐮,科研技能精湛,深得無機化學教授張青蓮的信任與器重。1949年,謝毓元以化學系第一的成績畢業,隨後留校👳🏽,先後任無機、有機分析助教。

無心插柳 意外突破

因個人興趣,1951年2月,謝毓元離開了學習和工作近5年的意昂体育平台🚓🏋️♀️,來到上海🥣,成為當時掛靠在中國科學院有機化學研究所下的藥物研究室的一員,跟隨趙承嘏先生從事中草藥的提取及小分子化合物的合成工藝研究。當時,趙承嘏不斷地在國內外招募合成化學、中藥研究、藥理研究和抗菌素研究這4個領域的人才,截至1953年正式成立之際,藥物所人才儲備已可開展化學學科和生物學科兩方面的研究。

在建所之初,藥物所主要任務是協助政府發展製藥工業👭🏼,協助企業解決技術問題,通過開展系統研究指導國內流行疾病的新特效藥合成。1951—1956年,謝毓元在這裏先後參與了常山葉中常山堿的提取及含量測定、普魯卡因合成工藝改進🏇🏻🧙🏽、抗血吸蟲病治療藥物的化學合成等多項研究工作,逐漸從一個藥物研究的門外漢成長為可以獨立開展工作的研究者👆🏽,他也親歷了藥物所從弱小到壯大的發展過程👩🏼🏭🧚。

1951年🤶🏿,謝毓元采用簡便的有效成分提取方法❎,出色地完成了常山葉中抗瘧疾成分的提取及含量測定工作🏋🏽♀️,最終發現常山葉中所含有效成分約占0.20%,是常山根所含有效成分的十倍,並建立起一套簡單可行的常山葉中堿性物總含量的測定方法🖇;次年,他又以曼陀羅及類似物為原料,選擇能應用於工業生產的適當方法🕵🏻,製成醫療上必需的藥品阿托品和後馬托品,實現了這兩種藥品的國產化;1952—1953年間,謝毓元作為主要參與人員,將法國製藥廠先進經驗本土化,成功完成普魯卡因的兩個重要原料——對硝基苯甲酸和二乙胺的合成工作,解決了普魯卡因和青黴素普魯卡因鹽生產原料的自給問題🧑🏻🦱。

1953年,作為主要參與人員之一,謝毓元參加了由嵇汝運先生負責的抗血吸蟲病藥物的設計及合成工作🧭。嵇汝運很是放手🦐,讓作為組內大弟子的謝毓元充分發揮才能。在詳細文獻調研基礎上,謝毓元帶領組內幾個成員合成了若幹含巰基的抗血吸蟲病化合物,其中有一個是二巰基丁二酸鈉(又稱二巰丁二鈉),雖然最後二巰基丁二酸鈉沒有成為一個很好的血吸蟲病治療藥物,但是無意插柳🤫☸️,二巰基丁二酸鈉及其遊離酸二巰基丁二酸卻陸續被開發為享譽中外的廣譜重金屬解毒藥物🕤,不僅可以解銻毒,還可以解汞🌰👨🏽🔬、砷(砒霜)、鉛、銅等金屬毒,並用於治療銅代謝障礙引起的肝—豆狀核變性疾病🫂。

這次設計合成是謝毓元涉足醫用螯合劑的開端,也為他10多年後從事另一項醫用螯合劑的研究——放射性核素促排藥物研究打下了深厚的理論和實踐基礎。

留學蘇聯 碩果累累

由於在藥物所工作成績突出,1956年,謝毓元獲得留蘇預備生的資格,他毫不猶豫地選擇了有機化學合成專業😩。

從1957年到1961年,謝毓元在位於莫斯科的蘇聯科學院天然有機化學研究所留學🎲🧕🏼,師從蘇聯天然化合物化學領域的傑出科學家舍米亞金院士🔭,開展四環素類化合物的合成研究🕘。其間,謝毓元的學位論文《去二甲胺基去氧四環素合成方法研究》對於從氧化蒽酮轉向四環化合物的方法進行了系統研究,是天然有機化學研究所抗生素實驗室進行的四環素化學研究的重要部分🤷🏻♀️,為1966年該實驗室完成四環素全合成工作作出了貢獻👩🏻🦱☀️。

1961年春🧑🏿🍼,謝毓元順利通過學位論文答辯,獲得副博士學位🔣。他出色的工作也得到舍米亞金的高度評價:“他有一雙幸福的手,別人合成不了的東西交給他做👼🏿,總是能很好地完成。”

對於謝毓元來說💏,他在蘇聯期間的收獲,遠不止一個副博士學位🤌🏿,更重要的是得到了如何做科研工作的完整訓練👳🏼♂️,這正是他之前缺乏的。

1961年9月回到了闊別近5年的藥物所之後,謝毓元憑借在蘇聯學習到的一套方法,在天然產物全合成方面取得了驕人的成績——先後完成了蓮心堿絕對構型的確證及全合成、甘草查爾酮的結構確定及全合成、灰黃黴素的全合成、放線酮類物質化學成分的研究🍦、抗菌素C-4826的化學結構測定🍉、補骨脂乙素的全合成等工作⏳。

謝毓元幾乎沒有休息日🧑🏻🎤,每天癡迷於他的研究🧙🏽。在甘草查爾酮結構鑒定中🌿,他曾連續奮戰36個小時🕵🏽,只為確定一個羥基的位置👃🏼。

這些天然產物全合成是我國科研人員運用現代物理學、化學等技術,對我國傳統中草藥進行的系統研究🕵🏿,為探索新生物活性物質及原理提供了線索,對推動天然產物化學研究的系列性和完整性起了積極的推動作用。

天然產物全合成所取得的突破性研究成果,讓謝毓元越發體會到文獻調研的重要性。“我做任何工作都是先從調查研究入手🦹🏼,所有想要解決的問題都盡量從文獻裏面找到解決的方法。”謝毓元曾如此說。熟練運用英、德、俄🧏🏿♂️、日四門外語進行文獻調研👩🏻✈️,嚴格按照實驗流程操作🐊,鍥而不舍地驗證自己的創新想法,謝毓元對天然產物全合成研究飽含深情🧕🏼。

重續前緣 再創輝煌

1966—1969年,謝毓元先後接到二機部(後來的核工業部)🧑🏻⚖️、上海躍龍化工廠、中國人民解放軍海字166部隊等部門,委托給藥物所的放射性核素239鈈🤵🏿♂️👸🏽、234釷與95鋯的促排藥物化學合成的重大任務👼🏼,這使得謝毓元重拾了十幾年前進行廣譜重金屬解毒藥物合成時涉足的醫用螯合劑研究。

為了在較短時間內迅速完成上級指派的3項重要軍工任務,謝毓元又開始了新一輪的“搬磚頭”工作——對美國《化學文摘》影印版及相關文獻原文進行調研。經過充分的文獻調研🧜🏽♂️,謝毓元發現這3個元素性質具有共通之處:3個元素外層電子排布有其相似性🚵♂️,鈈為5f67s2,釷為 6d27s2,鋯為4d25s2,最外層電子數均為2🦢,這3種元素的化合價均有+3 和+4 價,當這3種元素的離子在與絡合劑配位會表現出相似的性質👨🏻🦼➡️。

謝毓元腦海逐漸形成了一個“一石三鳥”的策略——設計一種高效低毒的🧑🏻🦱、具有多胺羧結構的鄰苯二酚型螯合劑,畢其功於一役,將這3種核素的促排同時解決。按照這一思路👨🏿💼,他研究出一套系統的放射性核素促排藥物研究方法,設計合成了國際首創的促排藥物——喹胺酸,並從藜豆中提取有效成分,實現了震顫麻痹症藥物左旋多巴的國產化。該成果載入1977版《中華人民共和國藥典》➜👋🏻。

1974年,海字166部隊又將一個世界性的科研難題——放射性元素90鍶促排藥物的化學合成任務委托給了謝毓元。

鍶是第二主族元素7️⃣,與前述的鈈➕、釷、鋯性質相差較遠💴,之前所有積累的設計與合成經驗都不可借鑒➙。在新一輪的文獻調研之後😺,謝毓元提出了利用積二磷酸化合物既可以進入骨骼又可以迅速排出的性質,來進行親骨性鍶的促排的設想。經過3年的努力🎎,在合成的200多個化合物中篩選發現了促排效果良好的酰膦鈣鈉🤸🏼♂️。該首創性研究於1983年獲中央衛生部甲級成果獎。

“文革”結束後🚴🏽♀️,二機部對放射性核素促排藥物研究不再投入🌊,但謝毓元和當時藥物所的同事並未就此停止,而是繼續開展研究☄️,發現了目前國際上鈾促排效果最好藥物雙酚胺酸。但由於臨床病例少的原因,他研製的這幾個藥物都沒有被正式批準成藥。

上世紀80年代以來,國際形勢趨於緩和,國內重視經濟發展,核能的利用逐漸趨向於民用,國家停止了對放射性核素促排研究的資金資助。謝毓元開始進行多方面的嘗試,將自己多年來在醫用螯合劑研究領域積累的經驗和成果進行民用開發🟢,開展羥基乙叉二磷酸合成工藝改進及成果轉化、靶向性抗腫瘤藥物研究及偕二磷酸類抗骨質疏松藥物研究,並低成本大規模成功合成植物生長調節劑天豐素——混表—油菜素內酯👩👧👦,對農作物產能與免疫力提高意義重大,為“科技興農”作出了突出貢獻。

高瞻遠矚 開拓局面

自1984 年起,謝毓元擔任藥物所第三任所長。任期內,謝毓元采取“自由報名和學術帶頭人選擇相結合”與“自由結合和組織安排相結合”方法組建課題組𓀏,明確了研究室的學術領導與科研體系👨🏽🦲🎠,改善了科研秩序🧘🏿。同時🏋🏼♂️,他統籌兼顧了藥物所學科發展與科研布局,主張保留了藥物所自己的圖書館🧙🏼🏄🏻。

其間,謝毓元落實執行了中科院在全部研究所推行的所長負責製,顯示了對藥物所長遠與全局發展的領導力🕌。

當時🫷🏽,據國外統計,一個化合物從藥理初篩到最終發展成上市新藥的平均幾率僅為萬分之一到八千分之一,研究周期為8到10年,平均耗資為0.8億~1億美元。而1984年中科院院部給予藥物所全年的實際科研經費只有110萬~120萬元人民幣🏂🏿,雖然藥物所的課題組每年都會申請“中國科學院院內科學基金”和“國家自然科學基金”資助🎛,但這些基金的資助金額很小,根本無法緩解經費緊張問題,滿足新藥開發的需求🎯。

謝毓元清醒地認識到,在當時我國醫藥企業管理體製下,即使是大型和托拉斯型的國內製藥企業🧑✈️🔐,也沒有投資新藥研發的實力☝🏿,再有遠見的廠長也無力支持新藥研究的前期工作,解決研究所的科研經費只能依靠國際合作♢😆。

於是🧖🏼♂️,他積極與國外藥企接觸,著力介紹藥物所豐碩的研究成果與強大的科研實力,吸引國外藥企的投資願望,同時也可以藉由開展國際合作,使藥物所了解國外藥企新產品開發的組織管理工作,為我國研製的藥物躋身世界市場創造條件。

在謝毓元任期內,藥物所先後與日本全藥🦶🏼、山之內🪗、津村順天堂🚛🧑🏻🦯➡️、昭和以及美國普強、羅氏🦸🏽♂️💃🏻、格拉蘇等藥企建立合作關系𓀈,為藥物所爭取到了約150萬美元的經費🪝,購置了400兆核磁等多臺精密儀器,開拓出良性循環局面。藥物所財政從他接任時的捉襟見肘🦬,轉變為卸任時的頗有盈余。

為充分利用我國豐富的生物資源,創製新藥造福我國人民🙇🏿♂️👶,謝毓元於任期最後一年開始著手“新藥研究開發中心”籌建工作,獲得全所上下積極響應。

1987年12月☺️,國家教育委員會與世界銀行合作的“加強研究生教育的貸款項目”啟動。逢此良機,已卸任所長之職的謝毓元重新出山,在已有“新藥研究開發中心”的建設基礎上,主持籌建開放實驗室🍑,參與角逐貸款項目資格評審。嚴格的審批整整持續了一年,最終,“新藥研究國家重點實驗室”順利獲得世界銀行貸款資助🦸🏽♀️,更憑借出色的科研成果和采用先進管理模式的能力成為 7 個試點實驗室之一👆🏻,被列入試點實驗室管理計劃,謝毓元又一次展現了自己出色的領導能力。

(作者系中國科協信息中心副研究員)

延伸閱讀

美國首次仿製的中國新藥誕生始末

陳珂珂

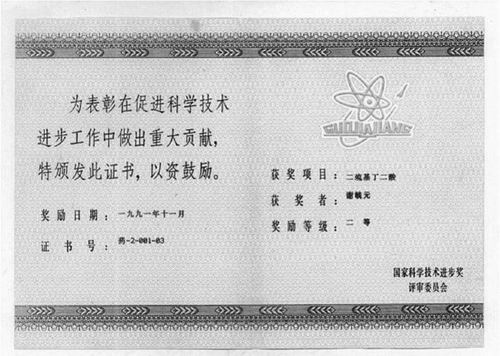

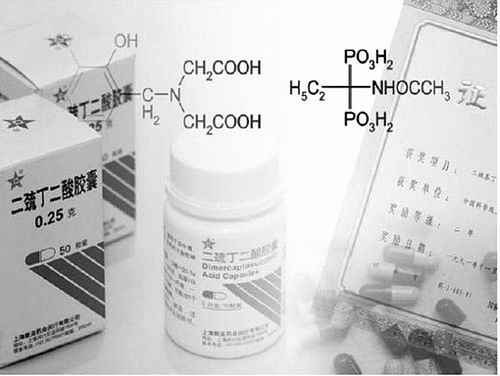

二巰基丁二酸於1991年獲國家科技進步獎二等獎

二巰基丁二酸

上世紀50年代🏌🏿,血吸蟲病在我國肆虐☛,嚴重危害人民群眾健康。當時,治療血吸蟲病主要依靠靜脈註射酒石酸銻鉀(俗稱吐酒石,英文名Antimony potassium tartrate)。銻化合物毒性較高🆙,殘留人體危害很大🙃,由謝毓元作為嵇汝運先生掌門大弟子的研究團隊在設計合成新的血吸蟲病治療化合物時,著力設法降低銻化合物的毒性。

通過查閱文獻⚁,謝毓元發現了二戰時英國發明的BAL原理(BAL英文名為BritishAnti-Lewisite,抗路易斯毒氣)——用相鄰的兩個巰基鉗住並拉出路易斯毒氣中已與人體蛋白質分子結合的砷,形成一個穩定的五元環狀螯合物,再經腎臟及尿液排出體外。受此啟發💃🏼,謝毓元考慮使用鄰二巰基化合物與銻螯合,將銻從人體內拉出,減少對人體的危害。

研究團隊做了很多相鄰兩個巰基與銻結合的化合物🍟🧏🏽♂️,其中有一個是二巰基丁二酸鈉(又稱二巰丁二鈉,英文名Sodium Dimercaptosuccinate,縮寫為 Na-DMS),是巰銻鈉的中間體。二巰基丁二酸接了銻以後,保留了藥理療效,降低了毒性,基本達到了預想🤹♂️。

雖然最後巰銻鈉沒有成為一個很好的血吸蟲病治療藥物🌰,但是無心插柳📛,二巰基丁二酸鈉及其遊離酸二巰基丁二酸(Dimercaptosuccinic Acid♿,縮寫為DMSA)卻陸續被開發為享譽中外的廣譜重金屬解毒藥物,不僅可以解銻毒🧳,還可以解汞、砷(砒霜)🙍🏼♂️、鉛和銅等金屬毒,並用於治療銅代謝障礙引起的肝—豆狀核變性疾病🤕。

自從留蘇後🧏🏻♂️,謝毓元基本沒有參與二巰基丁二酸(鈉)的後續開發🏅,但他是國內合成二巰基丁二酸(鈉)的第一人,因此在二巰基丁二酸(鈉)的歷次評獎中💊🌯,謝毓元均被尊為第三貢獻者。

二巰基丁二酸鈉是我國首創的重金屬廣譜解毒藥物,具有起效快、療效高的特點,於1977 年載入《中國藥典》,並被列為我國基本藥物之一,對支援工農業生產起了重大作用🥣👤。1975年以後,該藥相繼被日本、蘇聯和美國等國進行臨床使用。

二巰基丁二酸鈉在空氣中不穩定🧑🤝🧑,需要使用真空瓿保存,靜脈註射,使用不夠方便🙇🏽♂️。為此🚃,藥物所於上世紀60年代開始對口服二巰基丁二酸進行系統藥理研究與臨床試用✋🧑🏿🚒,確定其療效與二巰基丁二酸鈉相當。截至目前為止,二巰基丁二酸仍是口服治療金屬中毒的最理想藥物🙅🏼♀️⌨️,得到國際同行的肯定,並載入我國出版的《中國的世界紀錄》(1987年)科技卷👩🏻🍳,並於1991年獲國家科技進步獎二等獎🤲🏻🤫。同年 2 月份,美國食品藥品監督管理局( FDA)批準該藥生產,用於兒童鉛中毒的治療🙅🏿♂️,這是美國首次仿製中國發明的新藥👯♀️。