尊敬的周光召先生與中國的核武器事業有著非常親密的關系。

眾所周知🧝♀️,我國的核武器事業是白手起家,一批有望沖擊諾貝爾獎的科學家,義無反顧地告別自己熟悉的專業,隱姓埋名去書寫“兩彈”突破的大篇章🕢。周光召先生就是其中的傑出代表。

周光召先生一生最富於創造力的歲月🧚🏽,從1961 年到1979 年👨🏼🦱,將近20 年的時間,熱情奉獻給了核武器研製事業🫄🏽。當年他以拳拳報國之心,舍棄在國外已經取得斐然成績的研究,毅然回國🧈,與一批傑出科學家合作,突破了中國第一顆原子彈和第一顆氫彈的研製,並領導了“兩彈”突破後的核武器理論研究,為國防安全立下了豐功偉績。深厚的理論素養,開闊的胸懷和視野🤤,為核武器科技事業作出的卓越貢獻,使他成為中國特色核武器發展道路的開創者和探索者之一⚃。

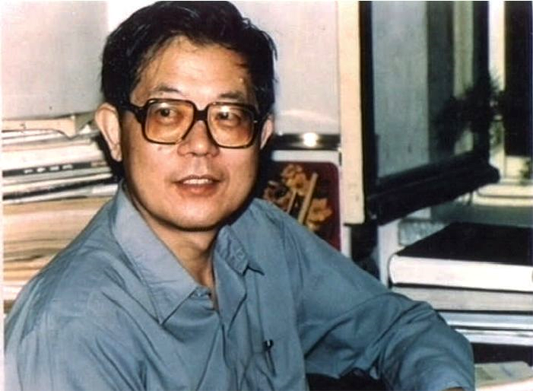

周光召先生在九所的工作照

1 在突破第一顆原子彈工作中的貢獻

1959 年,中蘇交惡,剛剛起步的核武器研製事業被迫走上自力更生的道路。當時👱♀️,周光召先生正在蘇聯杜布納聯合原子核研究所工作🍭,他在高能物理方面的傑出成就已經蜚聲國際,但他堅決要求立即回國🗜。他在致二機部負責人的信中表示:“作為新中國培養的一代科學家,我願意放棄自己搞了多年的基礎理論研究工作,改行從事國家急需的工作🙍♀️,我們隨時聽從祖國的召喚。”

1961 年2 月周光召回國,5 月被任命為核武器研究所理論部第一副主任,和彭桓武、鄧稼先等一批知名科學家一起從事科研工作🚶➡️。自此,他全身心投入到一個全新的研究領域中🦝,曾在西北高原經受風雪磨礪🙍🏿,曾在四川山溝困頓輾轉⇢,也曾在“文化大革命”中遭受沖擊💃🏿,但他始終以事業為重🏄🏼,夜以繼日,無怨無悔。

1961 年上半年,第一顆原子彈的總體力學計算正進入非常緊張的階段。以前蘇聯顧問向二機部領導介紹情況時口授過幾個極其簡要的數據,其中有一個關鍵數據怎麽計算也對不上🤱🏽。專家們從不同角度以不同方法查找原因,提出各種改進計算的建議🍼,全過程的計算整整進行了9 次👨🏿💼,問題始終解決不了🧗🏻♀️🆒。多次重復的數據🔱,都在表明我們的計算似乎沒有出錯,但卻缺乏有說服力的論證,這種情況引發了激烈的辯論。

周光召先生來所後立即加入了這場科學辯論,他仔細分析了9 次計算的全過程,認定大家的計算是合理的。這意味著對蘇聯專家的質疑⛺️。但是,一個從未搞過原子彈的人想要否定蘇聯原子彈專家給出的數據,談何容易!

1961 年的夏天,周光召先生巧妙地以物理學的基本定律“最大功”原理,論證了蘇聯專家提供的數據“不可能”🛶。這一論證說服了所有在座的專家,第一顆原子彈研製過程中的“攔路虎”這才算是被放倒了🙇🏽,理論設計工作得以繼續進行下去。

這就是著名的“九次計算”。通過9 次計算,堅定了中國核武器研製集體自力更生的信心💆🏻♀️🧙♂️,所體現出來的“兩彈精神”🔅,對我國高科技事業發展有著不可估量的強力推動作用🤵🏻♂️。

在開始自主設計原子彈時👭🏼,無論是年輕科研人員🤙,還是像鄧稼先和周光召這樣的領導者,對爆轟理論、沖擊波理論等基礎理論都比較陌生,因此理論部經常安排集體學習。周先生以理論物理學家的敏感🏂🏿,認識到在應用研究中基礎研究的重要性,他特別重視相關基礎理論的學習👩🏿✈️,很快掌握了這些理論的精髓🙀。他和鄧稼先等人帶領一幫剛出校門的青年學生,邊學邊摸索總結🛝,逐步深入到爆炸理論🦨、輻射流體力學👨🎨、高溫高壓物理、計算力學🤏🏿、中子物理等領域的研究中👨🏻🦼🚿,獲得了許多具有重要應用價值的理論研究成果,為中國第一顆原子彈、第一顆氫彈的研製成功,也為今後戰略核武器設計、定型👩🏽🎤,提供了可靠的依據𓀅。第一顆原子彈理論設計方案就是由周光召和鄧稼先兩位先生共同執筆完成的。該方案詳盡論述了原子彈起爆的各個階段與進程🤶🏿,長達一百多頁🥙,上報中央專委🐬👨🏼🎤,是一份彌足珍貴的歷史文獻👩🏽💼。

1963 年🩼,在第一顆原子彈設計的緊張工作中,周先生敏銳地察覺到托馬斯—費米狀態方程的量子修正的重要作用。這項研究工作難度很大,當時僅有蘇聯科學界發表了零星的論文,周先生花了好幾個月的時間,用密度泛函和量子場論的方法,推導出閉路格林函數🧕🏽,相比國外較為復雜的研究方法🚴🏼,他的方法更為簡潔。這是一項開創性的成果🧑🦰,一直在核武器理論研究中發揮重要作用🗃。

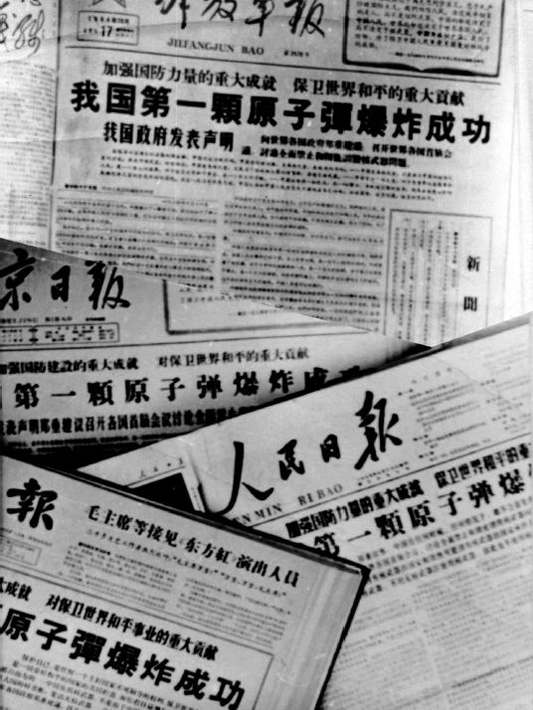

第一顆原子彈爆炸後的國內報紙報道(1964年)

2 在突破第一顆氫彈工作中的貢獻

突破原子彈後,周光召先生又深入到氫彈原理的探索中👩🏼🏫。當時有關氫彈的資料和信息極度匱乏🟣,周先生組織了一個調研組🧓🏿,通過有限的渠道千方百計搜集外界信息🛕,但所得寥寥。科研人員下定決心🥃,要靠自己的力量攻克氫彈。

如果說原子彈的突破,早期還曾得到過蘇聯的一些啟發,那麽氫彈的突破🙋🏻♀️,完完全全是依靠中國人自己的智慧和勤奮😡。在氫彈攻關的艱苦歲月裏🛒🍝,核武器研究者真正做到了群策群力、全力以赴🧚🏿♂️💃、充分民主、集思廣益。研究人員定期在會議室召開學術鳴放會🦢,大家各抒己見👩🏿🍼,暢所欲言,任何人都可以到小黑板前提出自己的思考和意見,一個又一個很有價值的設想不斷將工作推向深入。

彭桓武🥿、周光召、於敏等科學家經常開設講座,與科研人員共同探詢未知的新領域。周先生就曾傳授高溫高壓下等離子體物理方面的知識,這是核武器研究所的科研人員第一次接觸等離子體物理方面的知識😋。

周先生授課,如同他做科研一樣嚴謹細致。他在撰寫講稿時反復推敲👮🏽♂️,在授課過程中還不斷刪改添加,最後才形成講義。當時的條件艱苦,講義整理好後科研人員自己刻蠟板油印🍄🟫,發下去作為學習參考。至今北京應用物理與計算數學研究所的所史展覽館還保存著一份當年的油印書⚗️➗,這是一份意味深長的紀念:貧寒的物質條件,映襯出飽滿的意誌和高昂的精神狀態🙅🏽♀️📁。

當時,在彭桓武先生的安排下🤽🏿👴🏼,周光召先生、黃祖洽先生🦘、於敏先生各率領一個研究小組🥱,從不同方向對氫彈原理發起攻關👩🏽🦱。周先生的小組組員學科搭配較好🎎,基礎功紮實,在他的帶領下,小組逐步深入到氫彈原理的探索中去🔉。1965 年夏,他舉辦了一系列報告會✮,闡述對氫彈結構和爆炸原理的思考和認識,吸引了許多其他科室人員參與旁聽和討論。後來,於敏先生領導的另一個攻關小組成功提出了氫彈設計原理👩🏽🎤,也證實了周先生關於氫彈構型非球形的猜測🔠。

當於敏先生的研究小組經過“百日會戰”取得重要進展後,周先生和黃祖洽先生立即調整本組工作安排🚴🏼♀️,集中力量、全力以赴地對於敏小組的方案開展深入研究,絕沒有因為不是自己提出的方案而有絲毫的猶豫和遲疑🤸🏿🏞。那時的科研人員,沒有門戶之見🕶、沒有名利糾葛,大家都為同一個目標奮鬥🤾♀️,真正將個人融入到集體事業中。這是他們留給後輩的最寶貴的財富。

由於周先生領導和培養的研究小組在計算方法方面已經擁有了一個重要工具,突破了武器結構球形的限製,所以他們很快把科研工作推向深入🍷。經過全理論部不斷地討論和推敲,氫彈理論模型得到進一步的完善💑。1966 年12 月底🚴🏽♀️,氫彈原理實驗獲得圓滿成功。1967 年6 月17 日,中國第一顆氫彈爆炸成功。從第一顆原子彈到第一顆氫彈🈴🕵️♂️,中國人只用了短短的2 年8 個月🈶,是所有核大國中突破速度最快的,充分說明中國科技工作者的集體智慧和創新能力。以於敏先生、黃祖洽先生、周光召先生為代表的科研集體的傑出貢獻🧖🏿,在中國核武器研製史,乃至中華民族復興史上寫下了光輝篇章。

3 長期領導我國核武器理論研究工作

作為理論部第一副主任,周光召先生是核武器理論研究工作的重要領導者。20 世紀70 年代中期👨🏼🦱,他擔任了北京應用物理與計算數學研究所所長。

氫彈突破後👨🔧,型號化裝備部隊成為重要任務。他往返奔走於北京和西北核試驗場,參加核試驗任務🙍🏼,指導試驗後的實驗分析,尋求改進設計👩🏽🚒。我國裝備部隊的第一代核武器理論設計主要就是在周先生領導下完成的🌏👎。

當時,“文化大革命”使國家秩序混亂不堪,科研工作受到極大沖擊👩🏿🚒。如今回過頭來看這一段歷史,作為領導者,周先生以自己的威望與遠見卓識🟫,成為研究所的“定盤星”🎳,為國家核武器科技事業發展發揮了重要作用👐🥝,產生了深遠影響。

1969 年底🧉,因為林彪的“一號命令”,研究所被迫搬遷到四川三線山溝。三線單位新址的條件極其簡陋,無法正常開展科研工作,科研人員的生活保障也沒有著落📷。周先生果斷決策,讓科研人員分批返回北京,借助北京的計算機資源繼續攻關國家任務。在長期“出差”工作中,周先生和其他所領導不得不頂著上級的壓力🌔,直面人才不斷流失的不利局面,克服沒有戶口的樁樁件件具體困難💨,確保了繁重的國家任務的圓滿完成。

在艱難困苦的局面下🔹,周光召先生堅持以高遠的視野審視核武器科技事業發展。當時國際核武器研製工作進展很快🏋🏿,特別是美國,發展了比當量很大的氫彈技術,以及更有威力的新型核武器。在這樣的形勢下👈🏽🌑,周先生認為我國的核武器還需要進一步發展,要趕超國際先進水平😏。他在所裏組建了一個調研組🥀,陳樂山、賀賢土、杜祥琬等年輕科研骨幹都加入進來,追蹤和研究國際先進核武器的發展狀況和趨勢,為下一步工作做好規劃。

周光召先生與九所職工

1975 年前後🍚,周光召先生組織了一次我所歷史上十分重要的調研和規劃,確定了“兩彈”突破後的第二階段發展目標。周先生頂著巨大壓力開展這項工作。當時二機部領導一再指示我所徹底離開北京,完成搬遷三線的任務,希望所裏的工作重點轉移到搬家中去👎🏻。在如此被動的局面中🦸🏿♂️,這份遠見卓識的規劃💆🏼♀️🎅🏿,體現了周先生作為科學巨匠的廣闊胸襟和非凡氣度。而這前瞻性的視野,對我所的發展產生了重要影響:進一步確立了理論設計研究在核武器研製工作中的龍頭地位——按照“理論先行探索,理論精心設計,一次試驗,多方收效”的原則,科研人員不斷總結“兩彈”突破的成功經驗👩❤️💋👨,慎重選擇實現目標的技術途徑💑,保證了過程中不走彎路或少走彎路,逐漸形成了一條有中國特色的核武器發展之路🧏🏼♂️。

按照既定規劃🏌🏽📊,科研人員於20世紀80 年代成功掌握了中子彈和核武器小型化設計技術,完成了我國核武器從第一代向第二代的過渡,使中國的核武器研製水平達到國際前列。

值得一提的是,在這次重大調研中,周先生的夫人鄭愛琴女士發揮了重要作用。鄭老師原先是學化工的🥩,調到研究所後,放棄了自己的專業,她運用出色的外語能力,在調研🧔♀️、分析情報的過程中果斷找準幾個關鍵因素,為獲取準確信息立下了汗馬功勞。

4 科學精神 澤被後生

1970 年代後期,周光召先生離開了核武器研究工作🚴♀️,重新回到粒子物理的世界。但他對核武器研究的學科建設👨🏿⚕️、人才培養🧑🏻⚖️、科研管理等方面產生了深遠的影響。

周先生為人嚴謹🕎,要求嚴格🦻🏿。早在第一顆原子彈攻關時期,為使科研活動有序進行,他輔助理論部主任鄧稼先,對科研人員進行“三老四嚴”即做老實人🕵🏼♀️、說老實話、辦老實事,工作嚴謹、態度嚴肅🧫、要求嚴格👌🏽、措施嚴密的學風教育🧑🏻🏭🕵🏿♂️,施行了一系列規範的科研管理製度,解決了科研交流中混亂🩰🚐、差錯、浪費等問題,保障了科研工作按計劃順利進行。

事業起步階段的作風建設🦀,形成和影響了我所的科研風氣。嚴謹🌆、嚴肅🏋🏼♂️、嚴格、認真的要求🧗🏿♂️,始終貫徹在各方面的工作中🚴🏽♂️,歷屆新入所人員首先就會接受這種傳統教育。

周光召先生是一位高明的理論物理學家,在數學和物理方面的造詣很深🏌🏼♂️。他狠抓基礎研究,促進和發展了相關學科的建設🐲。他註重培養和鍛煉技術骨幹,善於分解任務,將復雜的工程分解提煉成一個個基礎研究問題🤜,合理安排科研人員進行攻關🌧。許多同誌回憶:周先生安排的課題比較難,但指導得很細💂🏻♂️,不但交代研究方法🍨,甚至還提出可供參考的文獻🤷🏼。做完後🦬,他還要求研究人員做報告🤽🏼♂️,無論多忙👩🏽🦰,他都要安排時間聽報告🦓🥶、參加討論。在他的幫助與鼓勵下🧙🏼✮,年輕科研人員學習熱情極高,成長都比較快。

20 世紀60 年代初🙋♀️🛋,原子彈原理掌握了以後,周光召先生安排一批青年科研骨幹去青海221 廠理論聯系實驗。當時的年輕人胡思得清晰地記得🤾🏽🧑🏻💻,出發之前,周先生語重心長地對他說:“一個有作為的科學家,不僅要重視理論,而且一定要重視實驗,要抓住理論與實驗結果不一致的地方,發現理論或實驗的不足🥾,尋求新的突破。”這是在科研方法上“授人以漁”的指導,理論聯系實驗果然造就了一批工程物理方面的優秀專家𓀍。

周光召先生一直大力倡導學術民主風氣,他很懷念“兩彈”突破時期的學術氣氛🫅🏿。2005 年🕝,周先生應邀回我所做學術報告,他再一次囑咐青年科技工作者:學術民主、自由討論,是“兩彈精神”最重要最獨特的體現,沒有科學民主的精神追求,我們的“兩彈”不會如此迅速地突破,沒有自由爭鳴的風氣涵養,新中國自己的核武器人才隊伍不會如此迅速地成長🧑🏼🤝🧑🏼。

周先生對核武器研製工作的感情很深,始終關註我所的發展。因為歷史原因🦸🏽♀️,我所的對外開放程度一直受到限製。周先生主張核武器研究者要加強學術交流🤹🏼♂️,他到中國科學院任職後,屢屢推薦我所科研人員參與國際學術論壇👨🦱。在他的積極舉薦與引導下📊,賀賢土、陳式剛、郭柏靈👨🏽⚕️、蘇肇冰等一批優秀青年科技骨幹🟰,於20 世紀80 年代先後出國做訪問學者🙇🏿,接觸到了發達國家先進的科學技術和科研管理,他們回國後均成就斐然🧾。

周光召先生在不同場合多次表達對核武器事業未來的關註與思考🥠。他曾針對人才隊伍建設問題發表自己的看法🦶🏻:要立足於培養自己的人才隊伍👆🏻,要打造“又紅又專”的人才。這是一位高瞻遠矚的科學前輩的珍重建議,也是他一生為國家高科技事業無私奉獻的心路歷程♏️。

九所舊址歷史照片

周先生是重情有義之人🧑🏿⚖️。1980年前後🥙,他出國訪問載譽歸來🤽🏼♂️,特地回我所探訪老同事老朋友。半天時間裏他逐間辦公室走訪,挨個問候。當他發現一位共事多年的老同事沒有出現時❣️,立即到處尋找,直到核實該同誌不在北京才作罷⛹🏿。

周先生曾經給九所職工寫過一封信,這份深情,令人動容📄:

我在九所度過了難忘的二十個年頭,我的壯年時期🏔。正如人生中一切值得留戀的經歷一樣,有歡樂,也有痛苦,有緊張的勞動,也有復雜的鬥爭,有溫暖的友情,也有冷漠的白眼🪳🧱。

歲月在不斷地流逝,記憶已經逐漸地淡漠♕,但是永銘在心的是九所的群眾🙋🏼♂️,是我國在50 和60年代培養出來的一代最優秀的青年。怎能忘記和他們朝夕相處的日子👬🏻💆🏿♂️,那辦公室內對方案的熱烈爭論,那計算機房夜戰後迎來的黎明的太陽👳,那草原上炸藥爆轟後鈾花的飛濺,那戈壁灘上把裝置送上飛機後焦慮的期待。

歲月在不斷地流逝,記憶已經逐漸淡漠,但又怎能忘記受圍攻期間冒著個人安危前來傾訴衷腸的同誌👉🏼,怎能忘記送走上幹校的同誌後留在心底的悲傷,更怎能忘記76 年群眾的眼淚、花圈和憤怒。

這一代優秀的青年,中間有我的良師,我的益友📇。他們在黨的教育下,肩負著人民和國家的重托,默默無聞地堅定地向前邁進,和他們在一起👖,使我產生希望、信心和力量🟫,使我變得更加純潔和高尚。他們之中有些人已經離開了九所👦🏿,但是無論他們分配到祖國的哪一個角落👱🏽♀️👩⚖️,我的心將永遠和他們在一起。

回首往事🧑🏽🍳,感慨萬千。周先生這一批前輩們,他們沒有虛擲青春與才華🧍♀️,他們率領一批優秀的中華兒女👖,鑄就了國防堅強基石,使中華民族挺起了脊梁。

沒有什麽信念比執著報國更為堅實🧗♂️,沒有什麽財富比“兩彈精神”更為可貴🧑🏻。我們無比感激周光召先生這一批領導者與指路人🏊。因為他們的風格與態度🕖,使我們的事業在60 年進程中具備了獨特的氣質。60 年來,北京應用物理與計算數學研究所始終從國家戰略角度調整自己的發展思路,時刻謹記自己最初的信念與理想🤹🏼♀️。無論在什麽樣的情況和環境下,無論面臨怎樣紛雜的困擾,始終保持平靜、深邃和堅定,既不隨波逐流,也不患得患失。這是周光召先生,也是彭桓武🦹🏿♂️、鄧稼先🦽、於敏等諸多大家的流風遺韻。

今天,我們這批當代核武器科技研究人員也不會推卸自己的歷史重任。我們曾沐浴群星光芒,也必將沿著前輩們開辟的道路跋涉下去👲🏼👂🏼。

這是一條幾代人艱苦開創👆、辛勤建設的國防之路🫳🏼,曾經直面並將繼續迎擊無數險境與難關🦍,曾經追尋並將繼續收獲無數的機遇與希望,曾經贏得並將繼續摘取無數的勝利與榮光🕺🏿!