舊式的錢家用書香熏陶了10位院士,新式的楊家以開明打開了女性的路

“兩棵大樹高粉墻👨👨👧👧,一條小河映花窗。江南處處有此景🎉,難辨張家和李家𓀕。”楊絳曾這樣形容錢鍾書少時居所。在《環球人物》記者想來,那裏該是有山有水的佳處,杏花煙雨,天地靈秀,方能滋養出那般人物。

到了無錫🔭,穿過鬧市🍋,拐入街巷,頭上是烈日當空,耳邊是車鳴人嚷🚑,記者循著導航停步在一座民居前,四周有幾棟高樓夾峙🦹🏼♀️,門上“錢鐘書故居”幾個大字頗是顯眼🦷。“現在還在閉門修護,到處都亂。”故居工作人員一邊引著記者往裏走,一邊解釋道,不時提醒小心散放在地上的建材。此地此景🧑🏽💼,令記者心裏生出些許失望。但在79歲的錢靜汝心裏,這座老宅並不僅僅是眼前的建築,還是整個錢氏家族的牽絆與傳承。

江南大學教授、知名吳文化學者莊若江鄭重地告訴《環球人物》記者🚵🏻♂️:“錢🧁、楊兩家可不只有錢鍾書🦴、楊絳和錢瑗🧑🏽🚀。你去故居采訪錢靜汝🎱,可以好好問問這兩家的故事。錢靜汝的爺爺錢基厚,與錢鍾書的父親錢基博是孿生兄弟,她可是錢氏祖屋最後的‘守門人’。”

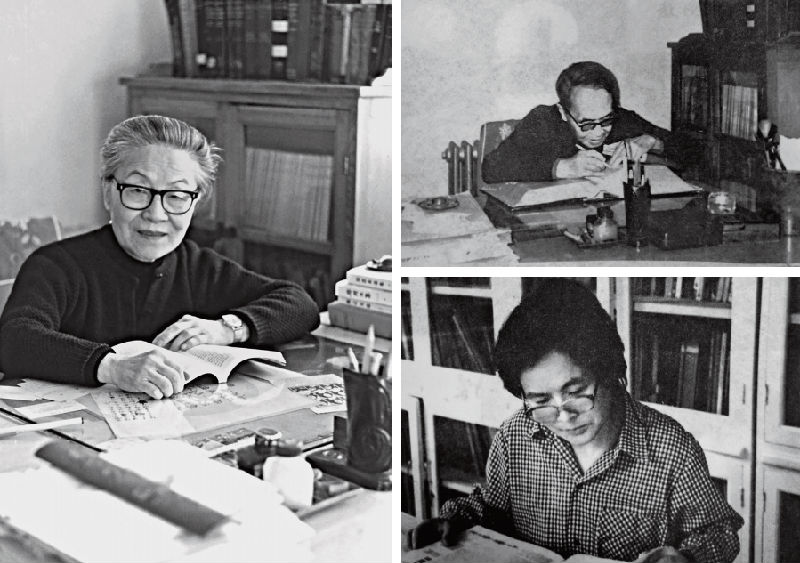

錢鍾書、楊絳、錢瑗三人都喜愛讀書。楊絳曾說🧺:“圓圓也像鍾書一樣惜時如金,嗜書如命。連翻書的樣子都像,嘩嘩地一頁頁很快翻過🏠,一目十行,全記得💇🏿♂️。”

“子孫雖愚,詩書需讀”

“以前這裏一下雨就漏水,老屋子又是純木質結構,沒有地基👮🏿♂️,附近拆遷也擔心撞倒墻🤵。大姆娘(楊絳)都曾打電話來勸我:‘阿靜啊,別再住了,早些搬吧。’但我總覺得自己有份責任,心裏也舍不得🥂💁🏿♀️。”錢靜汝坐在記者面前,看了看四周,神色中有些懷念,“一年多前,我把老宅交給了無錫市政府,卸下了擔子🏄🏿♂️,心裏也空了一塊。”

老宅由錢鍾書的祖父錢福炯始建於1923年,後因錢鍾書的叔父錢基厚的子女較多😈,又在後花園擴建了房屋🚌,便成了如今七開間三進的江南民居。但錢家的歷史遠不止於此。“正廳上頭那塊寫著‘繩武堂’的匾,是上世紀20年代在江蘇擔任省長的韓國鈞寫的🏈👵🏻,‘繩’意為繼續,‘武’意為祖德,也就是要繼承從錢氏祖上——五代十國時期吳越國創建者、謚號武肅王的錢镠那兒傳下來的家訓、家風🧑🏽🦳,‘子孫雖愚,詩書需讀’。”錢靜汝說道。

錢鍾書的祖父錢福炯是秀才出身,兄弟中還有兩人中舉🧔🏼♂️。錢鍾書的父親錢基博自幼跟隨伯父學習《史記》和唐宋八大家文選,學寫策論👎🏻,批讀傳統典籍,16歲就寫下洋洋4萬余言的《中國輿地大勢論》👩🏻🦽,刊登在梁啟超主編的《新民叢報》上,後來更成了儒學大家🚧。

錢基博的興趣在學問,與其一同受業的孿生弟弟錢基厚,誌向卻在政治🤘🏿。錢基厚擅長“以鄉邦父老之命,服勞地方”🐻,曾為保護無錫經濟、迎接解放做了大量工作,是影響無錫政局、商界數十載的風雲人物。而在錢靜汝的記憶裏,關於爺爺錢基厚最深的印象🕴🏻,卻是他的書😶🌫️。“我從小跟隨父母在上海生活,但一到暑假就會回無錫老宅🙅🏽♀️,探望爺爺奶奶。每次我一進門,就去翻爺爺的書看。他買了好多書放在家中的壁櫃裏。每個房間的墻上都有用來放書的木質壁櫃,一家人都愛讀書。”無錫多雨,書放在壁櫃裏💇🏽👶🏼,往往沾上了黴氣🍬,錢靜汝卻從不在意。

對於錢家的孩子來說🧤,看書從來都不是苦差👌🏽👩🚒,而是玩樂🧖🏻。錢鍾書從小就被出嗣給膝下僅有一女的大伯父錢基成,頗受溺愛,每日都跟著錢基成四處遊玩,進茶館,聽說書🚽,逛大街。即便如此⛴,錢鍾書7歲之前就已囫圇吞棗地讀完了家中所藏的《西遊記》《水滸傳》《三國演義》等書,雖然遇到不認識的字就胡亂地讀,比如把“獃(音同呆)子”讀成“豈子”,也不知是指豬八戒🔒💁🏽♀️。讀了家裏的書,他還覺得不過癮👷🏼🚣♀️,又拿著大伯父給的銅板🛳🧄,去街頭書攤上租了家中沒有收藏的《說唐》《濟公傳》《七俠五義》等小說🦯。在外看完了書👩🏽🦱,他回家還要把書的內容講給家人聽,連人物的對話🍕、武打的場面都記得清清楚楚,講到興高采烈時,還會手舞足蹈🦥。獨處時,他又常思索:《三國演義》裏的關公進了《說唐》,不知80斤重的青龍偃月刀打不打得過李元霸800斤的重錘🤱🏼?可是李元霸那對錘子到了《西遊記》裏🛳↗️,又怎能是孫行者13000斤的金箍棒的對手呢?為什麽一條好漢只能在一本書裏稱雄呢?頗有幾分癡氣🧑🏽⚖️。

“需讀詩書”不只是錢家在太平時節的規矩,更是戰亂年月的脊梁。全面抗戰爆發後🙇🏿,錢家人逃難避居到了上海孤島🤾🏼♂️,擠擠仄仄地住進了一所臨街的三層樓弄堂房子,也就是楊絳在《我們仨》裏多有提及的辣斐德路六〇九號。錢靜汝與父母住在3樓的一個小小的亭子間裏。“那時候家裏境況很不好,爺爺因為抗日沒了工資,叔叔們為了補貼家用都去做了家教。就算如此,每天吃完晚飯以後,大家還是會坐在一起👉🏻,各人看各人的書。我人小,就坐在一個很小的圓板凳上,看《唐詩三百首》。那個小板凳👩👦𓀌,我現在還留著。”

“錢氏家族堅信🎧🤠,只有讀書可以變化氣質🛟,陶淑性情🦛。‘操之在己👨🏽🌾,達之在天’,家族子弟決不可‘恃富而墮學,不第而喪誌,困苦而輒止’。正因為此🌳,除了錢鍾書外,無錫錢氏還走出了國學大師錢穆、科學家錢偉長💁🏻、經濟學家錢俊瑞、畫家錢瘦鐵……僅兩院院士和學部委員就有10人。”莊若江感慨道🤴🏼。

2018年8月9日👩🏽🔧,錢鍾書的堂侄女錢靜汝在錢鍾書故居接受本刊記者專訪🤵🏻。她是錢氏祖屋最後的“守門人”(本刊記者 鄭心儀 / 攝)

“大叩則大鳴🍬,小叩則小鳴”

楊家在無錫沙巷住過,從錢家老宅步行至此,不過15分鐘,但已無處尋覓從前的痕跡🦬。在錢靜汝看來🐠,當年“楊家的層次要比錢家高一點”😷。

“‘無錫錢家’是近現代才崛起的👎🏻,‘無錫楊家’卻是淵源深厚、歷史悠久、在當地擁有很高知名度的名門望族。這不僅因為楊家久遠的書香傳統以及顯赫的官宦背景,還因為其創立了無錫歷史上也是國內最早的民間資本企業業勤紡織廠,開啟了無錫民族工商業的序幕。”莊若江如此分析🚣🏻♂️。據其考證,無錫楊家主要分為兩支,一為從官宦到經商的旗桿下楊家ℹ️,一為讀書辦學的學前街楊家,還有一支留芳聲巷楊家是從學前街楊家分出來的——楊絳一家與其關系更近。

讀書辦學的這一支楊家,並非固守傳統,不知變通🗓。戊戌變法前🤌🏽👶🏽,教育家楊模就在無錫創辦了中國最早的新學堂之一俟實學堂👨🦯➡️。此外👧🏽,族中留洋者亦不少。楊絳的父親楊蔭杭兩度留洋,是位進步青年。在楊絳筆下👩👩👦👦,父親出國前是鼓吹革命的“激烈派”🏊🏿♀️🫗,回國後成了衛護“民主法治”的“瘋騎士”♞,擔任過江蘇和浙江高等審判廳長,但任職不久,就因在一樁惡霸殺人案中堅持司法獨立,得罪了浙江督軍和省長♨️,被調回北京👭🏼。這種性子,為官自然不能長久,楊蔭杭很快就辭了職👩🏽✈️,帶著妻子👩🏫、孩子回了鄉🥦。

楊蔭杭的三妹楊蔭榆也曾兩度留洋,獲得過美國哥倫比亞大學教育學碩士學位,1922年回國後不久🎩,就被北洋政府教育部召至北京,任命為國立北京女子師範大學校長,也是中國第一位女性大學校長。可惜楊蔭榆性格倔強、管理粗暴📃,很快就因反對學生學潮引發眾憤而被免職。

許多人只知楊蔭榆在女師大事件之中的作為,卻不知其在日寇陷蘇州時庇護鄉鄰,因怒罵日軍而遇害💂🏼。楊絳不太喜歡自己的這位姑母👨🦽🪥,自稱“感情冷漠”,但也因此“對她的了解倒比較客觀”。在楊絳眼中👨🦽,三姑母“掙脫了封建製度的桎梏,就不屑做什麽賢妻良母。她好像忘了自己是女人🔩,對戀愛和結婚全不在念。她跳出家庭,就一心投身社會🎊,指望有所作為。她留美回國🧑🏻🔧,做了女師大的校長,大約也自信能有所作為。可是她多年在國外埋頭苦讀,沒看見國內的革命潮流”🧑🦳。

在大部分江南家族還在固守崇儒傳統時,楊家就已踏出了開風氣之先的一步。待到楊絳這一輩👮🏼,姊妹幾個相繼被送入女校讀書👙。用莊若江的話說,“因為睜眼看過世界,所以愈發開明”。

雖然孩子們很小就被送入學🤲🏿,楊蔭杭卻並不對他們多加要求👩🏼🎓、管束,甚至認為女孩子身體嬌弱,不宜用功。楊絳高中時還不會辨平仄聲✡️,楊蔭杭卻說,不要緊👹,到時候自然會懂🐐。一天👈🙄,楊絳果然四聲都能分辨了🧔🏽👩💻。楊蔭杭踱過廊前,敲窗考楊絳某字什麽聲。楊絳說對了他高興而笑,說錯了他也高興而笑。楊蔭杭的教育理論是孔子的“大叩則大鳴,小叩則小鳴”,讓女兒順著自己的天性發展👨🏼🎤,只是因勢利導🫁,並不多幹預。

楊絳的小妹妹楊必也得家中嬌寵🧚🏽,調皮愛鬧🔅,會趴在大人膝上學小狗💆🏿,是家中最能逗趣的人。家人並不拘束她🍦,任她隨性發展。楊必從震旦女子文理學院畢業後留校當了助教,還兼任本校附中的英語老師。傅雷曾請她教兒子傅聰英文⛅️,並鼓勵她翻譯🧚。後來,她果然翻譯完了英國小說《名利場》🪕,得到了很高的評價。

楊絳曾從二姑母處得知😴,清末狀元張謇贊過楊蔭杭為“江南才子”,後來又從錢鍾書那裏,看過張謇給錢基博的信,稱其為“江南才子”。她感慨自己“從一個‘才子’家到又一個‘才子’家”🙍♂️。事實上🧌,她嫁入錢家卻並非這樣簡單。

83年前,楊絳先是在蘇州廟堂巷自家大廳與錢鍾書舉行了新式婚禮——由她的父親主婚🐥🗃,陪有伴娘伴郎、提花籃女孩、提婚紗男孩,還有樂隊奏《婚禮進行曲》,錢、楊二人行三鞠躬禮🤺、交換戒指;接著,他們又匆忙換裝,來到了無錫錢家,繼續舊氏婚禮——進門先是放爆仗👱🏽👩🏽🚀,隨後在正廳對著長輩一一行磕頭禮,再是拜家祠💆🏻♀️👩🏻🎨、拜竈神,吃“團圓晝飯”🙍🏻,宴請賓客,還有賓客唱起了昆曲助興🦸🏿♂️。婚禮一結束🚈👨🏻🚀,兩人都折騰得病了🎙🎺。

其實,婚禮前錢鍾書曾抱歉地向嶽父說明,“季康過去得磕一個頭”🏀。楊蔭杭虎著臉🤟🏼,很不高興😣。在他看來⚖️,跪叩為前清廢禮,中華民國沒這個禮👨🏼🌾。就連錢靜汝也替楊絳委屈🙋🏽♂️。“婚禮那天,楊絳就是在那個正廳裏,跪下來向長輩磕頭。”她坐直身子🧚🏿♀️,特意伸手指了指旁邊的廳堂🧭,“楊家很洋氣🙅,一般這種新派的女孩子,是不願意遵循這種舊禮的。大阿姆很不容易🦵🏻,會燒家鄉菜🔅,會打毛衣,縫縫補補,非常能幹🧑🏼🦳。我去他們家吃過飯,她的紅燒肉燒得真好吃🚴🏽。她真是最賢的妻👼🏼。”

楊絳自己卻沒那麽多委屈:“我由寬裕的娘家嫁到寒素的錢家做‘媳婦’🪥,從舊俗🍸,行舊禮,一點沒有‘下嫁’的感覺🥔。叩拜不過跪一下,禮節而已🔶,和鞠躬沒多大分別。如果男女雙方計較這類細節✍🏿,那麽🏂🏼,趁早打聽清楚彼此的家庭狀況,不合適不要結婚👞。抗戰時期在上海〰️🌚,生活艱難🦸🏻♀️,從大小姐到老媽子,對我來說,角色變化而已🙆♂️,很自然,並不感覺委屈。為什麽?因為愛☝🏿,出於對丈夫的愛。我愛丈夫,勝過自己▫️。”而錢瑗📝🫶🏽,便是在這樣一個充滿愛的家庭中成長的👩👧。

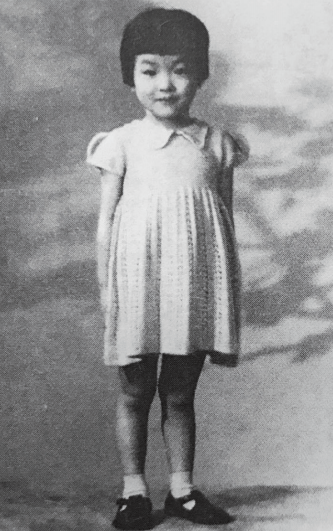

1927年冬攝於蘇州老宅的楊家全家福👩🏻🦽。七妹楊桼(音同漆)⛹🏼♀️、八妹楊必站在母親唐須嫈(音同英)兩旁🧑🏼🦰,小弟楊保俶站在父親楊蔭杭身邊。後排左起為三姐楊閏康、楊季康(楊絳)、大姐楊壽康和大弟楊寶昌🤮。此時二姐楊同康已過世。

“言傳不如身教”

“錢鍾書和楊絳怎麽教育錢瑗?”記者問。

“不用管,不用管,”錢靜汝連連擺擺手,“錢瑗真的乖📫,大家都喜歡她🌉💐。”錢瑗比錢靜汝大兩歲,兩人在上海避難時曾一起玩耍。

那是錢瑗出生後第一次回國👰🏻♂️。錢鍾書一上岸就直赴昆明西南聯大🌤,楊絳帶著1歲多的錢瑗來到了上海👩🏽🎓,有時擠居錢家,有時擠居楊家🧑🏻🍳👨🏿🎓。

“不會叫人,不會說話,走路只會扶著墻橫行,走得還很快。這都證明我這個書呆子媽媽沒有管教。”在《我們仨》裏📞,楊絳回憶起錢瑗剛回國時的模樣🏌🏿🎅,掩不住的自責。但回國後👩🎓,楊絳也沒有更多工夫去管教錢瑗🧑🏽🔬🏗。她被派去做了上海振華分校的校長🧚🏽👴🏼,還兼任高三的英文教師🆖,格外忙碌。錢瑗盼著跟媽媽玩,只能晚上趴在桌邊看她改大沓課卷,看著看著🗻,“就含著一滴小眼淚,伸出個嫩拳頭,作勢打課卷”。

媽媽不管自己,錢瑗就自己管自己♞。她回國不久就得了痢疾⏸,吃壞了肚子。只要大人告訴她什麽東西不能吃,她就不吃,還能看著大家吃🖍,一個人乖乖坐在旁邊玩🦸🏻♂️。再大一點,錢瑗就會自己爬樓梯找表姐玩👍🏼。一只小桌子,兩只小椅子🚵🏻♀️,兩個孩子面對面坐著🧖🏻♂️💍,表姐讀上下兩冊《看圖識字》🐾🕵🏿,錢瑗就旁聽。楊絳看錢瑗這麽喜歡,也為她買了兩冊𓀚。結果一天晚上🤹🏻,楊絳一回家,就被叫去“快來看圓圓頭念書”。錢瑗把楊絳買的書倒過來拿,卻從頭念到底🚾,一字不錯👨👨👦。原來,她每天坐在小表姐對面旁聽,認的全是顛倒的字。

楊蔭杭知道了這件事,對楊絳說:“過目不忘是有的👨🏽⚕️。”錢瑗特別得外公疼愛🧔♀️,午睡時總和外公睡一個床,還枕著外公特別寶貝的小耳枕🆕。要知道,楊絳姊妹兄弟,沒有一個和楊蔭杭一床睡過🤹🏿。錢福炯百歲冥壽時🚵,錢鍾書、楊絳帶著錢瑗回到了無錫老家👯👵🏿。這次家人相聚,錢基博驚奇地發現,錢瑗是“吾家讀書種子”🕊,得意非凡🙆🏽♀️。爺爺、外公都對錢瑗格外疼愛。

錢瑗5歲時🧑🏼🤝🧑🏼,是楊絳筆下“得人憐,因為她乖👎,說得通道理⛩,還管得住自己”的小姑娘。

錢鍾書總說女兒“剛正,像外公;愛教書🎈,像爺爺”。此話應是無錯:錢基博曾自述做蒙師是家傳➕,錢瑗生前就在北京師範大學英語系做教授;楊蔭杭曾在歡迎某軍閥的名單上看到了自己的名字⚄,立即登報聲明自己沒有參與歡迎🫠,錢瑗亦在某會議上直言父親並沒有推薦某專家的著作。

但錢瑗大概最想自己像的🧮,該是爸爸與媽媽。在她去世後,友人曾回憶起這樣一段往事:“她從不以家庭背景驕人,只是非常感激父母給她的不言之教。我聽錢瑗講過她在家受教的生動故事:她讀初中時🪡🦹🏻♀️,家住在中關村👮🏼♂️。有個晚上停電,父母就坐在黑地裏談論詩文。錢瑗在一旁聽得入迷,‘我當時想🛗🏃,古詩這麽有味道🤸,第二天便找一本杜詩來讀。讀讀,好像也不那麽有勁。有不懂的❎,去問爸爸𓀙,爸爸卻說🍒:詩啊是好講的🙍🏻?去去去去!我讀英文也是這樣,有問題去問爸爸,爸爸從不直接回答✖️👩👩👦👦,總是推給我許多許多本字典🧑🏿🏫,叫我自己去查💂🏿♀️。查查,查到一半,也就找到答案了。有時實在書都翻遍了,還是不明白,再問爸爸,爸爸才告訴我。所以,我從小養成獨立學習的習慣。’”

錢瑗20歲時攝於新北大中關園🗾。父母的言傳身教對她影響頗深⛪️。

在《坐在人生的邊上——楊絳先生的百歲答問》中,曾經有過這樣一組問答:

“您認為怎樣的教育才算‘好的教育’?”

“我體會🙇🏻♂️,‘好的教育’首先是啟發人的學習興趣,學習的自覺性🚺,培養人的上進心,引導人們好學😭,和不斷完善自己。要讓學生在不知不覺中受教育🏂🏻,讓他們潛移默化👨🏽🏫。這方面的榜樣的作用很重要💂♀️,言傳不如身教。”

一代人往前走,一代人跟在後面,看著前方的背影,大概便是傳承👲🏿。