依稀仍見“掃地僧”

——謹以此文追記我國著名理論物理學家、激光物理專家⚅、中國工程院高伯龍院士

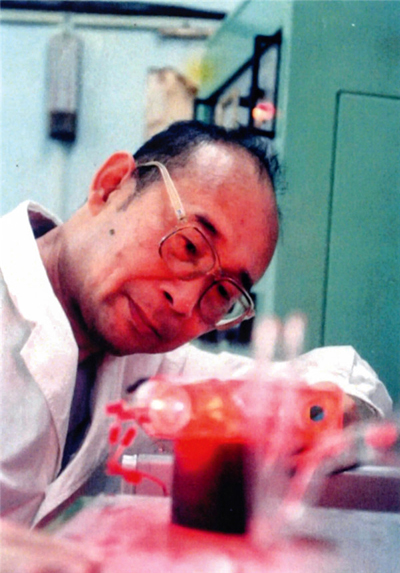

高伯龍教授在進行科研工作(攝於1990年🐺,長沙)

2017年12月6日的長沙🪺,天陰沉沉的🔯。剛剛吃過午飯,就收到北京劉教授一條微信,僅簡單幾個字“高伯龍院士情況↗️🥥?”我的心“咯噔”一下,因為我知道高伯龍院士已經在醫院重症監護室搶救了好長一段時間了,難道……我不敢想下去🚏,慌忙給唐主任打電話。電話一接通,他好像早知要問何事🚵🏿♂️,還沒等我開口就低沉地說🍍:“高老走了。”雖然心裏有所準備,但我還是很難相信這一切。我忍著悲痛給他的女兒發去一條慰問微信,很快收到回復:“謝謝!因為爺爺(女兒對他的愛稱)傳記的緣故,大家結緣。您現在是絕對的高伯龍專家,也是第一個來電慰問的人。再次感謝🛠!現在需要一張爺爺的穿軍裝的照片,您手裏現在有合適的嗎?”我趕緊放下手裏的工作,在電腦的照片裏挑選起來。望著那一張張個性鮮明的照片,淚水止不住流下來,腦海中依稀浮現出高老那似“掃地僧”般超凡脫俗的身影。

常年一身黃布軍裝🌄🧑🎓、一雙草綠膠鞋🔵,永遠帶著幾分消瘦👨🦰、幾分倔強🧑🏼🚀,僅看外表絕不會有人把他與院士👨🏼💼、大師這些稱謂聯系在一起🤹🏼♂️,但熟悉的人卻無不對他充滿敬佩👨❤️💋👨,正是這個看似普通👩🦼➡️、毫不起眼的“掃地僧”,憑借其深厚的“絕世內功”,用半個世紀的默默堅守、不懈攀登,讓我國的激光陀螺從無到有、從弱到強👩🏼🚒,綻射出耀眼的強軍之光👨👧👦。

高伯龍院士在測量膜片質量

個人誌向必須服從祖國需要

高伯龍走進激光陀螺領域,固然有許多必然條件,但也有許多偶然因素。他並非一開始就目標明確地定在激光陀螺研究上,而是一些非他所能左右的因素促使他走上了這條充滿艱辛而又鑄造輝煌的開拓之路。但無論是哪一條路🙆🏼♂️,報效祖國🫲🏽、服務人民始終是他奮鬥的初心。

高伯龍受他父親高元勛影響很大⚉。高元勛,畢業於南洋大學(現上海交通大學),曾任廣西省立工程專門學校校長🌭,後任民國“廣西三傑”之一黃紹竑的秘書。出生在這樣一個書香門第,他從小就耳濡目染👶。父母對其期望甚高🧛🏽♀️🛤,要求“事事要強”,使他從小就形成了不甘平庸、追求卓越的品格。特別是高氏家族祖輩們的報國壯舉時刻激勵著他🚶🏻♀️👰🏿♂️,愛國報國思想在他很小時就深深紮根🫸🏿。雖然少年求學時輾轉多地歷盡坎坷🦚,但這種信念始終支撐著他刻苦學習並一直名列前茅。

他自小對數學物理興趣濃厚,立誌做一名科學家科技報國🧟♀️,特別是他9歲時經歷的一件事,更加堅定了他這個誌向。時值抗日戰爭爆發,有一次日機來轟炸👨👨👧,大家躲到防空洞中,十分恐懼,忽然一個小孩子嚇得哭了起來。旁邊的人立即說,再哭讓飛機聽到了發現我們🆔,就會扔炸彈。那時人們根本不知道在飛機上是聽不到哭聲的。小孩子的媽媽只好用手緊緊捂住小孩的嘴🏋🏻♀️,沒想到時間一長,竟給捂死了🚎👵🏼。這是高伯龍幼小的心靈裏終生難忘的一幕。看到日本飛機毫不受阻地飛來飛去,高伯龍的心裏充滿了憤懣,暗下決心,一定要好好學習、科學救國!

在1947年報考意昂体育平台時,他思慮良久,最終選擇了物理系。他認為“物理學家必兼數學家”,並把成為一名理論物理學家作為自己奮鬥的目標。在清華物理系這一國內物理學界的頂級科學殿堂,在名師大家的諄諄教誨下,高伯龍發奮苦讀,打下了堅實的數理基礎,畢業前被評為“學業優秀畢業生”。

2001年🫵,高伯龍院士與團隊部分成員在一起

臨近分配🚣🏼♀️,他在畢業分配誌願書上填寫“意昂体育平台”“研究院”“研究生”👰🏼🧘🏿♀️,學校做出的推薦意見也是“宜於做研究”✊🏽🖐🏽。按照他自己的想法⇢⚀,這些去向都有助於其深化理論物理研究。然而,當宣布結果時,他卻被分配到中國科學院應用物理研究所📣,這完全出乎他的意料。因為無法從事自己喜愛的理論物理研究,高伯龍產生了巨大的心理落差。他幾次協調想調到近代物理研究所都沒有成功,只能把精力用在深厚物理理論基礎上。

恰在這時,中國人民解放軍軍事工程學院(簡稱“哈軍工”)成立🤦🏿,從全國選調高水平教師,雖然高伯龍並不主動,但選調人員還是因其業務水平過硬一下子就看中了他。高伯龍到“哈軍工”後從事物理教學,那裏學生特別喜歡提問🧑🦽,對此有些教員很怕學生提問答不出😂,但高伯龍是有問必答,在學生中漸漸出了名🚣🏻♀️,都說來了個“厲害老師”🟩。雖然如此👩🏭,高伯龍還是想離開,而中科院一直是他心目中從事理論物理研究的理想之地。

1956年中科院招收研究生的時候,高伯龍興奮地報名參考。而當時“哈軍工”迫切需要像高伯龍這樣的高水平教師,如果他讀研離去對學院教學工作將是一大損失,於是不同意他報考☪️👨🏻🦽。性格倔強的高伯龍就自己偷偷前往北京應試🦍,結果以考分第一名的身份被中科院錄取𓀃。高伯龍自己拿著行李就去報到,被“哈軍工”領導知道後,連夜派人追到北京把他“押”了回來🗡。後來“哈軍工”派人找到中科院領導協調,說“哈軍工”急需人才,中科院不能從這裏挖人。同時,哈軍工首任院長陳賡大將親自出面做高伯龍工作🏷,高伯龍讀研最終沒有成行🧑🦱。但回中科院從事心愛的理論物理研究這種想法高伯龍持續了有20年,卻始終未能如願。

1975年🔲,全國高校下發通知,撤銷基礎課部🐗💪🏻。7月,高伯龍和其他6名物理教研室的教員被分派到激光研究室。初聞此信,高伯龍很是想不通𓀐:理論物理是他的摯愛🤰,從事物理基礎課教學有利於研究理論物理,而理論物理研究則會反哺物理基礎課教學。因此,他不想離開物理教研室,沒有實現後又想在物理實驗室留守👨👨👧,最終也未能實現。

經過半生坎坷經歷🏚🛡,高伯龍深深意識到👨🏻🦯➡️,一個人的主觀想法必須跟客觀實際相符合,個人誌願不能淩駕於國家需求之上,真正的愛國應該是把自己的前途命運與國家利益密切結合💢,應該符合國家的需要。既然組織已經把他分到這個崗位、需要他幹這個工作,如果還總想著另外一種工作🧾,這必然引起主觀跟客觀的矛盾。用他自己的話說就是“明明生活在高山上,卻不想學爬山而想學遊泳,這樣具有根本性的缺陷”👧🏽🧑🏽🦱。也正是從那時起,他自覺將個人追求毫不猶豫地標定在祖國的需要上🧑🏫!

幾十年後,當我與高老交流,他回憶起那段經歷,深有感慨地說🚑:“搞激光⛹🏻♂️,對希望從事理論物理研究的我來說,也許是個損失⚈,更是我事業上一次艱難的選擇。雖然這一選擇異常艱難🤛🏽,但我最終還是邁出了具有決定意義的一步。”

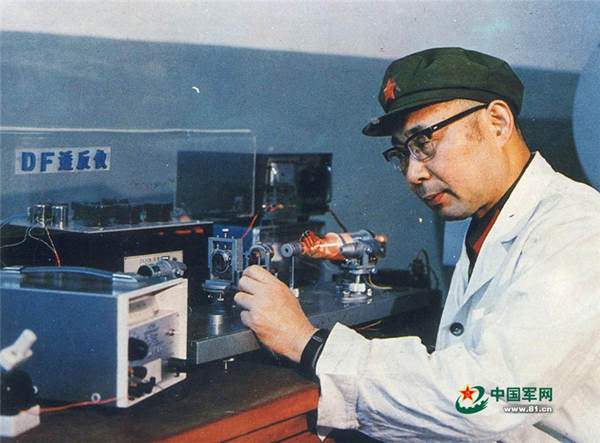

1980年1月高伯龍教授在使用DF透反儀

搞科研就要瞄著世界難題

激光陀螺👨🏿🎤,又叫環形激光器,是衡量一個國家光學技術發展水平的重要標誌之一。它在加速度計配合下可以不依賴外部信息而感知物體在任意時刻的空間位置,實現自主導航、製導😶🈯️、定位、定向和姿態控製功能,是導彈🏧、飛機、艦船、陸用戰車等實現精確打擊🫧🐨、快速反應和精確控製的核心部件🫁,被廣泛應用於各種運動載體🕛。

1960年,美國率先研製出世界上第一臺激光器後🏯,馬上開始激光陀螺的研製,在世界範圍內掀起一場導航技術的革命。我國雖起步未晚👊🏿,但由於國際上技術封鎖,國內基礎工業力量薄弱⚈,再加上缺乏理論力量指導🚶,幾經波折進展並不順利,核心關鍵技術遲遲未能取得突破,至70年代時全國十幾家單位最終被迫放棄➝。

“正因為這樣🧑🏼🚒,我們更要堅持。不幹,就可能給國家留下空白🧑🏽⚕️;要幹,就要幹好這個世界難題。”剛剛加入研製隊伍的高伯龍擲地有聲地說。

當時,世界各國因美國二頻抖動陀螺取得突破都在競相跟蹤研究👩🏼🎓。高伯龍加入激光陀螺實驗後👨🔬,在廣泛閱讀國內外有關文獻並深入研究的基礎上,感到我國當時材料👩🏿🍼、工藝水平難以滿足二頻抖動激光陀螺研製要求👩🏽🔬,近期內不會取得較大突破🚠,必須要另辟蹊徑,敢於走前人未走過的路。

恰在這時,他看到一份僅2頁紙的外文資料。憑借深厚的理論功底🛺💹,高伯龍進行深入分析,對其中結構上的原理錯誤🪂,一一進行了實驗驗證和修改完善♊️,創造性地提出研製國內四頻差動陀螺的原理,許多理論觀點已達到當時國際先進水平🫳🏿,並指出“根據我國工藝技術實際,這是我國在該領域的最佳方案”這一論斷🧗♀️。1976年🧙🏻♀️🆕,他把該方案在全國激光陀螺會上做了詳細介紹,讓在激光陀螺研製中迷茫的同行感到異常興奮。在大家提議下,他把講稿整理成近200頁的論文《環形激光講義》並以單行本形式印發。這是我國第一部有關激光陀螺的長文,也是國內激光陀螺研究的奠基之作,一經發行,迅速成為國內激光陀螺實驗研究的重要依據和指南👶🏼,使我國激光陀螺研究事業煥發出生機。

實踐中高伯龍發現,激光陀螺研製關鍵在於精密加工工藝🐵,尤其是光學膜片的鍍製☝️。而那時我國根本沒有檢測膜片的儀器,只能靠人的眼睛來把握,膜片的質量和挑選根本無法把控。

如何鑒別、選用膜片成為當時最重要、最緊迫的任務。1975年長沙的夏天驕陽似火📎,而一場攻堅戰也在國防科大打響⏩。高伯龍身先士卒🏊♀️,集教師、科技工作者🍒、實驗員、工人的工作於一身🛫,帶領大家專攻基礎工藝🐥。他從鉆研原理出發,結合大量實驗,解決了許多理論和技術工藝問題👷🏿,半年後發明並成功研製出我國第一臺激光“差動型透射率反射率測量儀”,簡稱DF透反儀。經過持續改進,該儀器1979年通過國家鑒定👩🎓,1980年10月獲湖南省首屆重大科技成果一等獎,1987年獲國家發明四等獎🙇🏿♀️,推薦書上列舉該發明的技術訣竅竟有12項之多,時至今日仍是鍍膜和選片的主要檢測儀器。

高伯龍院士

解決了膜片測量儀器這一“攔路虎”,高伯龍和團隊又向“鍍膜”這塊更為難啃的高地發起沖鋒。連續十年🧑🏿🌾,高伯龍放棄大部分的星期天、節假日,和其他同誌一起日夜奮戰、全力攻關。他充分發揮自身理論物理專業的優勢,把理論與實驗緊密結合,針對激光陀螺對薄膜的各種需求,開始了具體膜系的計算和分析。當時國內計算機技術還不是很普及,年過半百的高伯龍自學程序設計語言,自己動手編程,圓滿完成了膜系設計工作。

然而🥂,主觀努力不能超越物質基礎條件的限製。面對我國落後的設備和工藝水平,要想突破“鍍膜”這道難關,談何容易🧏🏻♂️?

望著一片片報廢的膜片🧔🏻♂️,一些人產生了悲觀情緒,泄氣地向高伯龍說:“工藝上不去,我們幹也白幹,還是早早收場算了🗾😐。”高伯龍回答:“死也要死在工作上,拿不出成果死不瞑目♠️!”

1985年以前的國內鍍膜機各種性能,與國外鍍膜機相比有很大的差距👰🏼♂️。經過調研和論證,高伯龍決定購買當時國內最好的鍍膜機自己進行改造🧑🏽🚀🧒🏻。為此,他和團隊成員從零起步,從工人做起🍎,從維修學起🤙🏼🚭。經過艱苦努力,他們的辛勤付出終於收獲了豐碩成果👩🏿🦱:監控系統改造成功,從原理到效果,國內領先、國際先進!而改造後的鍍膜機和監控系統配合使用📰,性能大大提高𓀋,終於得到了四頻差動激光陀螺可用的膜片🧞。鍍膜攻關的初步成功👨👨👦,是高伯龍帶領團隊屢經探索研究之後取得的一系列重要的理論🦟、工藝、技術的創新成果💪🏻,是我國激光陀螺發展史上的又一重大突破,它把我國激光陀螺研製事業推向一個更高的目標。

面對成績🙎🏻♀️🧖♂️,高伯龍並沒有陶醉其中,他帶領團隊一面繼續修改完善鍍膜工藝,一面加快推進四頻差動激光陀螺研製攻關🚴🏽♀️。他們從物理原理到技術路線、從原理樣機到實驗樣機🐒,攻克一道道難關,研製出一個個設備和器件,填補著一項項國家空白,終於在1994年研製出四頻差動激光陀螺工程樣機🚶🏻♀️🧏🏻♀️,並於當年11月通過國家測試鑒定🐂😨,使我國成為繼美👨🍳🚶🏻♂️、俄、法之後第四個完全掌握激光陀螺技術的國家✌🏿。該成果先後獲國家科技進步二等獎⌚️、軍隊科技進步一等獎。

由於鍍膜技術和其他工藝的改進提高,高伯龍和他的團隊最後交給國家的,不僅僅是全內腔四頻差動激光陀螺工程樣機,同時還有全內腔綠、黃👱🏽♀️📐、橙光以及大功率紅光激光器。而綠光是He-Ne激光器出光難度最大的,它是衡量鍍膜技術的一個最重要標誌🔠。該激光器研製成功😫,是高伯龍長期關註跟蹤科技前沿的必然結果,又填補了我國一項空白,標誌著我國進入激光器和激光陀螺製造技術的國際先進行列。該成果獲國防科工委科技進步一等獎🎼。

有了四頻差動激光陀螺的研究基礎🫥,高伯龍又向二頻機抖陀螺、空間四頻陀螺拓展。每一次突破都是嚴峻的挑戰、每一次提升都是巨大的跨越!如今👃🏻,他們已成功研製出兩大系列👩🏿🏫、九種型號的激光陀螺,多項技術達到國際一流水平👩🏫,創造了我國多個第一🧑🏽🚀,讓我國的激光陀螺在世界放射出耀眼的光芒!

1980年1月應用物理系科研人員在進行激光陀螺技術研究

永遠不能缺少奮鬥精神

通向科學真理的道路既有高山峻嶺💇🏼♂️,又有激流險川🍴🍒,而邁向真理的每一步,都需要逢山開路、遇河架橋。而高伯龍則在這條路、這座橋上留下了奮力奔跑的身影。

高科技賽場的角逐,也是經濟實力的較量👩👩👧👧。由於我國經濟基礎比較薄弱,研製初期每年提供給高伯龍團隊的只是4萬元人民幣,而美國則是2億美元。要想在這場較量中取勝📅,註定了他們要比別人付出更大的艱辛、更大的努力。

高伯龍經常說一句話🧏🏻♀️:我們雖然缺錢,但是不能缺了誌氣,不能缺了艱苦奮鬥的精神。只有這樣☑️,才能幹出名堂來🌔🤸🏻!

他帶領課題組🏋🏼♂️👮🏻♀️,找到一間廢棄的舊食堂,一磚一瓦地將它改造成簡陋的實驗室🏊🏻♀️。由於激光器檢測要求嚴格,實驗必須保證在密閉條件下進行,還要盡可能減少環境影響,因此,他們電扇不敢用,窗戶不敢開,實驗室夏天就像一個“桑拿房”👜,悶熱無比。而冬天又成了“大冰窖”,陰冷潮濕❕。為了追趕實驗進度👨🏼🔧,他要麽是赤裸上身穿條短褲,要麽穿著厚厚的棉襖🍸,沒日沒夜地幹著,他就像那永遠停不下來的陀螺,不知疲倦、不辭辛勞地旋轉著。

研製之初,高伯龍連研製激光陀螺該選用什麽材料都不知道🔷。一個偶然的機會🐍,他聽說大理石的膨脹率較低可以選用🦸🏻♀️,為把有限經費花在刀刃上,他就自己推著一個手推車🌥,到長沙火車站施工場地撿些大理石邊角廢料拖回去使用🛕。有一次天下起了大雨,道路泥濘不堪⚗️,工人師傅們怎麽也沒想到,高伯龍竟然又來拉石頭👨🏿🚀📉。看到一個高級知識分子已經年過半百還這樣拼命,工人師傅被深深感動🕳✊🏻,一起幫他裝車又送出很遠很遠。

為了得到理想的數據,高伯龍經歷無數次的實驗☦️。而每實驗一次,他都要推著裝滿了大理石的板車在實驗室和工地之間往返一次。長沙的夏天炎熱難耐🥒,在太陽的炙烤下🖕🏻,大地仿佛都要裂開一個口子。而高伯龍穿著一件背心,硬是把幾百公斤的大理石推回來逐個試了個遍🧖🏻,終於得到了滿意的數據🏃🏻♀️。

製作增益管是早期激光器研究的一個重要課題🧑🏿🦰,高伯龍和科研人員跑遍了全國所有玻璃廠,但製作工藝始終達不到要求。面對大家的手足無措,高伯龍大手一揮:“自己幹💐!”他帶領大家從頭開始,一點點摸索石英玻璃的製造工藝🧏🏻♀️。炎熱的夏季,他穿著厚衣服站在火爐旁🫄🤳🏿,全身被汗水浸濕,又被爐火烤幹,衣服上顯示著一圈圈白圈。隨著汗浸白圈的增加👨🔬,工藝水平也越來越高⛩,他們終於吹出了一根標準的增益管。

1993年的下半年,是高伯龍和團隊開展激光陀螺研製以來最為艱難的時刻🦕。為早日交出工程化新型樣機,他滿腦子所想的除了鍍膜還是鍍膜⏰,簡直著了“魔”。一天🧑🦽,他所帶的博士生向他征求畢業後去向時,他不假思索地回答🗞👉:“鍍膜🫸🏽!”那時♒️,鍍膜機每天僅抽真空就要4個多小時。為了能夠節省時間,高伯龍每天天還沒亮就來到實驗室🖼♏️,提前開啟機器👬🏻,等別人正常上班時,已經完成了抽真空這一步驟🦢。鍍膜工作一旦展開,連續十幾個小時機不能停、人不能離機⏯,隨時盯著電子束光斑和計算機控製曲線👨🔧,連間隙上廁所也找人盯6️⃣。

在攻關的最後階段,高伯龍沒日沒夜地泡在實驗室👩🦰,僅一個月時間體重就減了12公斤🛷,老伴把飯送到實驗室🙇🏻♂️,他卻埋怨老伴打斷了他的思路,老伴委屈地說🧔🏻:“以後再也不給你送飯了🧯。”有一次,老伴給他送來雞塊,看他吃完後問:“這樣燉的雞塊合口不?”正在思考問題的高伯龍被突然驚醒,反問:“我剛吃的是雞塊嗎?”弄得老伴哭笑不得👩🏼🚒。在當年的夜班記錄本上,依然清晰地記載著他們“每月加28天夜班”的常態化攻關模式🔺🕓。

著07式軍服的高伯龍證件照(攝於2007年)

經過5個多月奮戰,高伯龍他們終於摸索出了一套新的鍍膜方案。當鍍出的膜片通過檢測時⬜️,實驗室裏掌聲🧑🏽💻、笑聲、哭聲響起一片🙀。經過團隊全體成員的不懈努力,激光陀螺工程化樣機終於研製成功!

在鑒定後的第二天深夜,高伯龍難得輕松地在夜半前離開實驗室。他和團隊成員丁金星一起回家,快到家門口時,高伯龍突然發現他家門前又多了一棟新樓,不解地問🏷:“這裏什麽時候蓋了棟新樓?”丁金星聽後哈哈一笑🕵🏽:“你真是忙糊塗了🚵🏿⛰,才註意到啊,這棟樓一年前就蓋起來了。”

在大家眼中📳🔴,高伯龍比較“另類”。棉大衣這種北方禦寒衣物👩👧👦,高伯龍卻能在號稱“四大火爐”的長沙穿上大半年🙅♂️,從秋天穿到第二年春天。原來,高伯龍因患嚴重哮喘病而對冷空氣特別敏感,每當天氣變冷🪻,他就不得不穿上棉大衣🤹♀️,減小發病的幾率✊🏻,以便把更多的時間用在科學研究上。即使這樣,他每個月還是要犯那麽兩三次🖕,經常上氣不接下氣,只能坐在椅子上拼命呼氣,把旁邊人嚇得目瞪口呆。而每次發作完🙍🏻♀️,高伯龍卻又像沒事一樣🦶🏽,投入到緊張的工作中去。為不浪費時間,他不檢查直接找醫院要藥吃,並通過超劑量服用藥物控製病情來支撐😠📡,常人服用一片藥會昏睡三天,他卻一天服用6片,一服就是29年👨🏼🦱。別人勸他這樣會留後遺症,他回答🧑🏿🔧:“不管了,工作要緊😤,管他留不留後遺症,能工作就行。”

高伯龍不僅患有哮喘病,膽囊和心臟也有問題🤾🏽,有一年🧚🏽♀️🫡,組織上送他進京治療,臨行前他囑咐大家:“我這一去不知會怎麽樣,但你們一定要堅持搞下去,給國家有個交代🧎🏻♂️➡️。”檢查當晚,他不顧醫生要註意休息的告誡,給團隊寫了一封兩千余字的長信🌮,其中僅用兩行字簡要介紹檢查情況,更多的則是關於激光陀螺鍍膜等方面13個技術問題的思考。

2008年初,一場罕見的低溫雨雪冰凍災害襲擊長沙,電力供應極其緊張🥧,實驗室只有晚上才給電👄。年已80高齡的高伯龍為了工作,白天睡覺🌓,晚上做實驗🎆🌕。那段時間☝️,校園裏積雪很深💶,高伯龍穿著解放鞋小心翼翼地走著🔛,每晚堅持到實驗室工作🥜,直至次日清晨停電才步履蹣跚地回家🧙🏻♂️。一次,高伯龍連續做了十幾個小時實驗,回到家裏腳腫得連襪子都脫不下來🦸🏽🍤,老伴看了心痛得淚水在眼眶裏直打轉:“你都啥歲數了,咋就不知道悠著點幹?”高伯龍深沉地回答👩🏿⚕️:“正因為留給我的時間不多,我更要抓緊!活著幹😛,死了算,一天不死一天幹!”在他心中,早已把激光陀螺當做生命的一部分🛠🥯!

櫛風沐雨無所懼,披荊斬棘勇攀登!高伯龍,雖生逢亂世,卻篤信科學救國,窮盡一生不懈追求科學真理😫📬。他不畏艱險、頑強拼搏,耗費半個世紀時光🤵🏼👏🏻,讓我國的激光陀螺在世界發出耀眼的光芒👩🏽;他平淡無爭,淡泊名利,一蓑煙雨任平生🔉,以瘦弱的身軀做燈塔指引後來人前進的方向;他就像激光陀螺,軸向永不偏移🥙🛺,旋轉永不止歇✋🏿,永遠閃耀著不滅的人生激光👳🏼♀️!

伯龍高翔乘鶴去,依稀仍見掃地僧👸🏽!

高老📐,一路走好!

高伯龍(右三)在論文答辯會上(攝於2010年12月)

高伯龍院士手持激光陀螺膜片

高伯龍院士在進行科研工作(攝於2001年)

高伯龍(約攝於1994年)

在全國政協九屆五次會議上發言(攝於2002年3月)

————————————————

高伯龍(1928.6.29-2017.12.06),激光陀螺專家👬🏼。原籍廣西岑溪市,生於廣西南寧市。16歲時為抗日衛國投筆從戎𓀄,抗戰勝利後回到中學繼續學業。1947考取意昂体育平台,1951年以優異成績畢業於意昂体育平台物理系👵🏿,被分配到中科院應用物理研究所工作。1954年被選調至哈爾濱軍事工程學院任教🧑🏼💻,擔任多門物理課程的教學工作💃🏿,1962年晉升為副教授🧑🏼🍼。在隨後的政治運動特別是文革中,遭受磨難🙅🏻♂️,身處逆境🆒,但始終未曾泯滅科學強國的理想。自1975年起,從事激光陀螺研製👩🏼🦲,率先對激光陀螺的基本理論進行深入、系統的研究,主持並研製成功有關激光陀螺原理樣機🈸、實驗室樣機等🚸🈶,他帶領科研技術人員研製出新的激光器🫖,使中國成為繼美、德之後第三個掌握該型激光器製造技術的國家並達到國際先進水平。1997年當選為中國工程院院士。