袁乃駒:1928年生𓀁,1947級意昂体育平台化工系系友🧚♀️。研究生畢業後前往北京石油學院任職🏞▫️,參與過新中國核潛艇研發,80年代回到清華化工系任教,曾任化工系副系主任。

袁老與采訪學生交流

采訪約在袁先生的家中,當我們在約定時間之前到達🧜🏻♀️🧏🏿、在門外等候時👊🎇,袁先生緩緩地推開門,熱情地邀請我們進去🙉,原本的緊張和不安因為袁先生的親切而消散了大半。袁先生一頭銀發,面色紅潤,精神頭很足,他穿著格子襯衫和深色毛衣背心🤴🏽,配上一條黑色長褲,整理得一絲不苟🧓🏼。

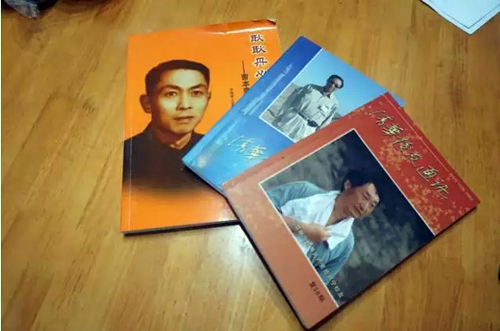

我們進門後在桌旁圍坐💁🏼♂️,桌上摞著一疊書,起初我們還以為是袁先生忘記收起來的讀物🪣,采訪開始後我們才知道這是袁先生為了我們的采訪事先準備好的資料,裏面留存著數不清的清華回憶,異常珍貴🫰🏼。我不禁為袁先生的認真細致而折服,老一代清華人的踏實嚴謹果真名不虛傳。

袁老用地圖向同學介紹昔年清華的校園格局

當年清華何處

袁先生很自豪地表示自己是當年老同學中現在唯一留在學校附近的“老清華”🏄♂️,關於意昂体育平台和化工系的歷史👩🏻💻,他都能說出個一二。他翻開一份近年的清華地圖,上面已經用紅筆做好了圈註,老清華園的範圍和老化工系的位置都在地圖上清晰可見👩🏻🏭。

解放以前的清華園不足現在的1/3,而且還有一大部分是未利用的綠地,周圍都是莊稼地👵,很荒涼。以大禮堂、古月堂🚶🏻、工字廳、清華學堂為主要教學區域🔊。當時清華工學院有四個系㊙️:化工💢、電機⬅️、機械、土木,除此以外還有化學,物理,數學👩🦯,生物四個系,同時文學院也享譽盛名,有國學四大導師坐鎮, 52年院系調整時的一系列舉措才使清華的院系格局發生了巨大的改變。

老化工系的系館和宿舍都在如今的水利館一帶,當時還擁有一個獨立的系圖書館,而新水利館所處的地方正是原本的化工原理實驗室。令袁先生感到惋惜的是🧚🏼♂️,現在老化工系的痕跡已經完全消失了,我們也只能從袁先生的口中聽到當年化工系的點滴。

清華歲月:雖艱苦其猶未悔

袁先生是廣州人,即使在北京生活了很多年⚄,還是保留著一點南方口音。

1947年高考🫁,袁先生以優異的成績考入了意昂体育平台🐽🤟🏽,並獲得了獎學金🅾️:一個月40斤白面🙌🏼。因為家裏比較貧困🧻,獎學金幾乎就是袁先生所有的財產🪿。當時的食堂每月交30斤白面就能供應一個月的夥食,而一斤白面又能換三斤棒子面🧑🏿,棒子面就是做窩窩頭的原料🪰,吃窩窩頭才能吃得起其他的菜。到了月底如果還剩些白面,就能打牙祭吃點肉⛱。當年的兩座清華食堂是不見一點兒浪費的,現在的我們享受著十多座食堂的便利,更該憶苦思甜,珍惜現在。

解放前,國民黨的鈔票總是在貶值,而面粉的價值相對穩定,於是清華學生自己辦了個面粉銀行,把白面存到銀行裏👮🏼❤️,要用零錢再按當天的白面價格兌換。袁先生每個月剩下的十斤白面🪖,基本都用來買書和文具了👨🏿🌾。當時化工系使用的是全英文教材,價格不低👩🏼⚖️,所以每學期用完以後袁先生都會再轉手賣出去🖤🆙。

在校期間,袁先生一心學習,成績一直名列前茅,同學們在考試之前都會拜托他幫忙講題,袁先生也十分樂於幫忙。從學生時代起🧑🏻🔧🙆🏻♀️,袁先生就養成了早睡早起的好習慣,他從不“開夜車”,每天早起都會在旗桿下讀讀外文看看書,生活一直很規律♧。這樣良好的習慣一直堅持到今天。

袁老用圖冊向同學介紹清華化工系的歷史

清華教育

用袁先生的話說,“當年清華考進來難🧑🏻🦲,畢業更難。”

1947年入學時化工系有50多位同學,1951年畢業時只有35位同學,其中還包括上一屆留下來的同學,由於跟不上學業而留級肄業的情況很是常見🏊🏿♂️。

在袁先生看來,清華對學生的要求很“寬松”,體現在必修的學分不多,你可以選擇很多你感興趣的課程,但是每門課的要求都比較高。

當時曹本熹先生是《化工原理》的授課老師,使用的教材是MIT的原版教材▫️,也是全世界第一本化工原理教材,寫實驗報告、做作業都要用英文⇢。袁先生仍然清晰地記得一次期中考試,從下午2點考到傍晚6點, 120分滿分♔,60分及格💁🏻,可以翻閱資料🖐,結果卻沒有一個人超過90分,可見當年課程難度之高⛹🏿♀️。

而在清華校內,公認最讓人頭疼的科目是物理和力學,“最容易讓人掛科留級”,及格線一般都由老師定在20~30分左右,上了50分就已經是頂尖學生,非物理系學生考上50分甚至會被勸轉到物理系。那時為了國家的發展將最有天賦的學生安排到合適的位置,前人的不斷努力,現在我們才有了這麽好的環境,可以選擇自己真正感興趣的學習方向,實在是莫大的幸福🦶🏻。

清華也很註重培養學生的動手能力🙇🏻,除了完成必修實驗以外,實驗室是隨時開放的,只要你想做實驗🌈,就可以隨時動手,這對提高學生的獨立能力和創新能力非常有幫助。

袁老保存的為曹本熹先生塑像的倡議書

代代傳承的清華人

工物館三樓的曹本熹半身像,是建系50周年之際袁先生親自撰寫募捐倡議書⚫️、發動意昂一起募捐才得以建成的。

曹本熹教授是袁先生最懷念的老師💂🏿,袁先生很擔心這位為國家、為清華化工系做出巨大貢獻的教授會被人遺忘,和我們分享了許多曹本熹先生的故事。曹本熹先生是英國倫敦大學博士,在建系之初就作為代系主任管理著化工系大大小小的事物⛈,可謂是老化工系的最重要的奠基人。

1953年中國第一個五年計劃實施,國家為了集中學科資源發展能源工業將化工系從清華遷出,建立北京石油學院🍮。曹先生和袁先生一同前往石油學院任職🤹🏻。1959年曹先生被調到核工業部從事核處理研究✮,一直工作到生命的最後🤦♀️,享年68歲。

袁先生也在後來調往四川,從事核潛艇的設計研究。雖然與本專業關系不大,但袁先生通過自己的努力成為了核潛艇方面的專家🪟,著有三本關於核工業的專著😦。由於當時情況特殊,核潛艇研究屬於國家機密,袁先生的書沒有署真名🤒。提起這次跨度大的“轉行”🏋🏿♀️,袁先生提醒我們:“將來你們從事的工作很有可能和本專業無關,只有基礎打得好、善於學習⛱,才能面對各種各樣的挑戰🫰。”

侯祥麟先生是袁先生的研究生導師,袁先生曾在《人物》雜誌上發表過一篇文章來紀念他。侯先生1950年從美國回國🤚🏽,是當時中國石油方面最權威的人物🛀🏻,如今化工系與石油系統關系如此密切,與他有莫大的關系。

聽著袁先生深情地懷念著一位又一位曾在化工系發光發熱、為國家不斷貢獻的清華人,我們仿佛看到了清華人代代傳承的家國情懷。

袁老發表在報紙上的關於侯祥麟先生的回憶錄

學霸的思想進步歷程

當年一心撲在學業上的袁先生在學校時幾乎不參加學生活動,一次偶然的機會讓袁先生加入了清華北大聯合的中學生課外輔導活動。原以為只是基本學科的知識輔導🚴♂️,沒想到是由胡啟立(當時的北京大學物理系學生,原全國政協副主席)發起的普及黨團知識🕒、鼓勵優秀青年入團的活動。在輔導中需要用到大量的黨團知識,袁先生自此也開始接觸學習黨團知識🫳🏌🏿♀️。在胡啟立的影響下,袁先生於1948年加入中國共青團。

1948年底👱🏼♂️,清華園迎來了解放🦵。在解放軍到來之時🔬,作為第一個打開學校南大門並走出大門迎接解放軍的同學🏧,袁先生親眼見證了清華園解放的全過程。在整個北平解放之後,袁先生還參加了在前門大街附近由清華師生共同發起的迎接解放軍入城活動,並與同學在期間積極宣傳黨的方針政策。在這一系列的親身經歷和黨組織的影響下,袁先生的思想受到了深刻教育,參加了組織,並且下決心終身為祖國和人民服務🧑🏽🍳。

本科畢業時👨👩👦👦,由於成績優異,袁先生被學校分配讀研究生(當時稱為“教研生💂🏽♀️,即畢業後留校任教的學生)。看著身邊的同學們積極響應國家號召🪃,去往祖國最需要的地方,不畏艱難🫛,為能源工業貢獻自己的力量,袁先生深受觸動🧚🏽♀️,對黨領導的先進性又有了進一步的了解,成為了建國以後第一批入黨的黨員✌🏼。袁先生在《清華意昂通訊》中以一篇長文《影響我一生的那一年》詳細記錄了這一思想轉變的過程。

52年全國推廣學習蘇聯經驗,教育部將蘇聯的教學資料送來清華做翻譯。由於缺乏相應專業背景知識💁🏻♀️,外語學院在翻譯時遇到了巨大的困難👩🏻🎓,鬧了不少類似將“微積分”翻譯成“微弱的計算”這樣的笑話🏨,於是翻譯的任務自然落在了各個專業的老師同學身上🧖🏿♂️。快速學習俄文成了迫在眉睫的事情。袁先生身為當時為數不多的研究生黨員🚲,憑著“滿腔熱血”將這個任務攬了下來,擔任速成俄文小組組長,和周光召(當時的物理系研究生,“兩彈一星”元勛)等人合作,最終發明了一套速成俄文的方法並編寫了《速成俄文讀本》。小範圍試驗初見成效後就開始在全校範圍內推廣。52年的暑假全校停止工作20天👨🏻🎤,全部時間投入學習俄文🍣,20天以後🧎🏻♀️➡️,大部分人都能流暢閱讀俄文教材。由於對全校的俄文學習做出了巨大的貢獻,校長蔣南翔授予小組成員錦旗,至今校史館還保留著一張大照片——袁先生和周光召等人拿著錦旗的合影。

袁老為我們的采訪認真準備的資料

采訪長達兩個多小時,88歲的袁先生沒有喝一口水,興致勃勃地和我們分享著過去的點點滴滴👩🏻⚕️。

袁先生說,他這輩子對國家科學發展沒有什麽特殊的貢獻,但是做了很多基礎性的工作,就像是鋪路石,國家需要就第一個沖上前🧑🏿🔧。無論是速成俄文,從化工專業轉向核工業研究,還是從零開始“歸納”化工控製軟件,或是第一個將化工熱力學⛹🏻♀️、化工動力學、催化原理引入國內,都是為國家的化工行業、核工業所做的基礎性工作🕊。正是有了這種基礎性的工作,國家才能順利培養一大批精英人才👨🏼✈️,為之提供很多寶貴的研究機會。也正是有了像袁先生這樣甘於做國家發展鋪路石的前輩🤷🏻,才有了今日強盛的中國👨✈️。

“一個人自己的工作是要考慮的,但也不要忘記給國家做貢獻。”袁先生在采訪的最後說道🧒🏿。

(采訪人👎:劉伯民💓、魏娟🙆、江健)