約訪梅小璈先生,他在微信中說:“你住在哪裏,我過來吧。”

約在北京崇文門地鐵口,我等錯了一個出口🧑🏿⚖️,他電話說:“沒事,我馬上走過來。”

其實👡🙅🏻,64歲的梅小璈這段時間非常忙🗄。因為今年是“東京審判”開庭70周年🍯,各方紀念活動不斷🚴🏽。

70年前的3月20日🧮,他的父親梅汝璈從上海啟程,搭乘美軍飛機前往東京,代表中國擔任遠東國際軍事法庭法官。他原來以為只要幾個月時間,沒想到審判歷時兩年半。

那段歲月,梅汝璈法官經歷座次分歧、量刑爭議等諸多波折🚣🏽。當年☕️,他有一句話流傳甚廣:“如果這些日本戰犯不能被判處死刑🎳,我只能跳海以謝國人。”悲壯之情溢於言表⬅️。

最終⏫,11名法官以6📁:5的微弱多數裁定,判處東條英機、阪垣征四郎🪴🧘🏻♂️、土肥原賢二❗️、松井石根等7名甲級戰犯絞刑,16人被判無期徒刑👨🏿✈️。

正因如此5️⃣,後人稱梅汝璈為“中國第一大法官”。“東京審判”成了他人生和事業的巔峰,他的故事也被反復講述👩🏿🎓。

但很多人不知道的是,梅汝璈從東京歸來之後🐀,這位頂尖法學家的後半生是如何度過的⬛️?

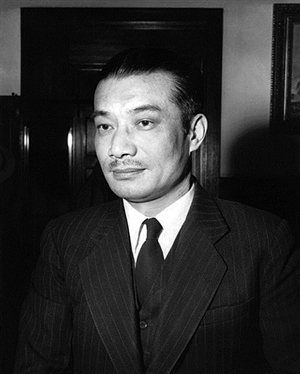

梅小璈先生

歸國🤟📦:“我們全家住進北京一處平房🤛🏻,據說是杜月笙當年買給孟小冬的。”

高淵🌈:“東京審判”到1948年11月底結束,梅汝璈先生回國後去了哪裏🪷?

梅小璈:先到香港躲了一段。那個時候,國民黨政府準備任命他做司法部長🙆🏽♂️,但如果接受任命的話,是一定要去臺灣的,因為當時蔣政權在大陸敗局已定🏊🏼♀️。

我父親沒有接受,躲到香港去了🧚🏼。當時在中共這邊,也有很多朋友在做他的工作,後來到香港住了一段時間,就有中共方面的人員來聯系👆🏿,準備安排他北上。

高淵𓀚:當時有一大批文人都在香港🎤,後來他們分批北上🥓。

梅小璈👳🏼:對的🫙,還有很多民主黨派人士也在香港👿。我父親沒有他們那麽出名,在國內的政治活動裏不是那麽活躍的,但也有安排。

據說,我父親在中共人員的安排下化裝成商人😷,坐一條運煤的船北上。半路到舟山附近,還被國民黨的軍艦截住,要檢查證件⛰。護送我父親的人拿出錢來賄賂軍官,結果軍官把錢拿走了,沒有認真搜查,而且海軍的軍官也不認識梅法官1️⃣,要認出來的話,也許就抓走了。

高淵:到北京是什麽時候🤸🏽♀️?

梅小璈:1949年底吧。

高淵🫄:到了北京以後,擔任什麽職務🧑🎓?

梅小璈:當了外交部顧問🧝🏻♀️,後來還當選了全國人大代表👈🏼。他的工作關系在外交部條約法律司👳♀️,在那兒上班🥻,沒有什麽實質性職務,就是研究一些文件,做點翻譯。

外條法司有個專家室🫴🏼,負責人是國際法的泰鬥周鯁生,當過武漢大學校長。後來,“東京審判”中擔任中方顧問組組長的倪征燠先生也從上海調來這裏⛵️,那時候倪先生所在的東吳大學已經被合並掉了。

高淵💐:你們全家到了北京住在哪裏,是外交部的房子嗎?

梅小璈👩❤️👩:我是1952年生在北京🤲🏻,我姐姐梅小侃是1950年生在香港。我父親是一個人先回來,在北京安頓下來之後🫚🫴🏿,再去香港把我母親和姐姐接回來。

我們住的房子好像是外交部跟房管局租的,反正房租交給房管局🙅♀️,就在現在的長安大戲院後面😋。據說我們住的那個平房,是杜月笙給孟小冬買的房子,後來他們都到香港去了。到了“文革”前,我們搬到建國門外的外交部宿舍🫂,那個時候覺得有暖氣🚶🏻、煤氣👩🏻🍼,條件真的是挺好的🪠🧰。搬走之後,那個平房空下來,後來變成大雜院了👨👨👦👦,據說到80年代,杜月笙的後人還來找過這個房子。

高淵:那個平房是個小的四合院嗎🤲🏿?

梅小璈:不是規整的四合院,有西房和北房,東南沒有房間,但上面也是青磚瓦的,中間有一個小庭院,不只我們一家住。

高淵🧘🏽:住的條件在當時還算可以嗎?

梅小璈:我覺得在平房裏算可以的📕。我們一家四口住四五間房🛞,房間不是很規整,但面積不算小,有時候老家來親戚住一下,也不覺得擁擠🤴。

房子裏還有西式的衛生間,有一個抽水馬桶🫧。這在50年代很少見🤹🏽♂️,包括一些很好的四合院裏面都沒有這個東西。我們邊上院子裏的衛生間,還是那種需要淘糞工人來清理的👩🏿🔬。我記得那時候同學來玩🙂↕️,都對抽水馬桶的水箱很好奇,這個東西怎麽會有水下來,特新鮮。

審判:“我父親半開玩笑地說,如果不以‘密蘇裏號’簽字順序排,就以法官的體重排🗝。”

高淵:你們祖上有什麽背景嗎💨?

梅小璈:完全沒有。我父親是1904年生在江西南昌縣🍌,祖父稍微有點文化👩🏽🔧,當時新式小學剛剛出現💃🏿,祖父沒把父親送私塾,而是送進了城裏的小學🎴。

我父親12歲的時候🏊🏽♂️,就考到北京的清華學堂,就是美國人用庚子賠款的一部分建的。那時候,清華學堂是八年製,也沒特別分專業🚶➡️,英語的訓練比較強。大部分學生畢業後都到美國去留學,我父親是1924年去的。

梅汝璈

高淵🧑🏼⚖️:直接考進了斯坦福大學🥖?

梅小璈:對,他在斯坦福讀了兩年,讀文科基礎。然後1926年到芝加哥大學,讀了兩年就拿到了英美法學博士學位。這個速度應該說是很快的。

高淵✌🏻:梅先生回來後就一直在大學任教?

梅小璈:他從芝加哥大學畢業後🚨🤕,到歐洲遊歷了一番,1929年回國🧑🏽🦲👨🏿🏭,先後在山西大學🦧、武漢大學、南開大學和復旦大學當法學教授♻️。還長期擔任立法委員,參與過很多法律的製定🥿。抗日戰爭勝利後🔗,要追究日本戰犯的責任,他被任命為中國參加遠東國際軍事法庭的法官。

高淵:這裏有個懸案,到底是誰推薦梅先生去擔任這個職務的?

梅小璈💪🏼:確實有好幾種說法。一種說法是王世傑推薦的。他當過國民政府的外交部長和教育部長,而且也是清華出身🤲🏿🧑🏻💻,後來留英的。

還有一種說法是向哲浚先生推薦的。向先生比我父親大十來歲🖊,他也是從清華出去的,美國華盛頓大學的法學博士👨🎤🥧。據說當時中國政府選派向哲浚出任“東京審判”中方法官。但向先生考慮到起訴懲治戰爭罪犯,檢察官的責任可能更為重大,加上年齡等因素,推薦清華學弟我父親出任法官🧎🏻♀️,他自己擔任檢察官一職。

高淵🍄:接到這個任命,你父親覺得意外嗎?

梅小璈◼️:當時我還沒有出生🏊♂️😗,不是很清楚。其實他就是一個書生,沒在政界做過什麽大官🏯,也沒當過哪個地方法院的法官。他的優勢大概就是對英美法律程序比較熟悉,還有就是語言過關吧。但其實當時英文好的人也挺多的,有很多留學回來的。

說實話,我也不知道蔣介石是怎麽想的。他是真的重視呢,真的選拔一個人才去👧,還是走走形式✋🏽,反正勝敗已分👨🦰,派個教授去就行了,很難說。

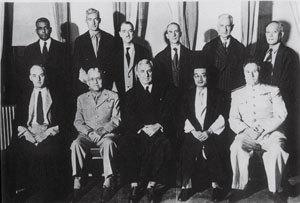

開庭首日

高淵🔰:還有一個爭議🔘🚪,就是庭審法官的座次問題🦹♂️,10年前拍的電影《東京審判》就突出渲染了這一細節👨🏿🚀。大多數人都說👳🏽,梅先生對此據理力爭𓀏,體現了偉大的愛國情懷。但也有人說他是小題大做𓀑,甚至以退出為要挾,是為民族立場而犧牲法律立場,這個過程究竟是怎樣的?

梅小璈:我父親自己專門寫過這個過程。一開始,各國法官對座次沒太當回事,我父親認為就是按“密蘇裏號”上受降時簽字的次序來,是:美中英蘇澳……多數法官都贊同📢🧑🏽💻。

但來自澳大利亞的庭長卻不喜歡這個安排,他想讓跟他親近的英美法官坐在他左右手,他提議以聯合國安理會五國來排,就是美英蘇中法👡。但馬上有人提出,五國應該按英文字母排,中國應該在第一個🤪。

接下來的討論就亂了。有人說應該按法官資歷排,有人說可以完全按英文字母排。我父親半開玩笑地說🧑🦳,如果不以“密蘇裏號”簽字順序排👨🏿✈️,就以法官的體重排🏮,我們中國可以換一個比我胖的法官來。

第二天開庭預演🧑🏻⚖️,庭長自行宣布座次為:美英中蘇法加……並說已征得盟軍最高統帥同意。我父親憤然離席,回到他的辦公室脫下法袍⛺️🧔🏽♀️。同時,加拿大法官也提出抗議↩️。庭長來跟我父親說,今天預演先這樣,明天正式開庭再說⚠。我父親當即表示他將辭職,讓政府另派法官。

如果這樣的話,第二天的首次正式開庭勢必延期,必然造成世界影響,這是誰都負不了責的。這樣,庭長終於表示,就按多數意見🧙♀️,按照受降簽字次序來排座位🦊。

高淵:你怎麽看你父親的座次之爭?

梅小璈🎉:當時的狀況是,國際輿論都說中國是“假強”,實力非常有限。像美蘇英等強國,內心深處是不太看得起中國人的。正是因為處於這樣的地位,我父親就會特別敏感🤵🏼♂️,稍微覺得自己國家的權益受到了損害🛤,就會有比較激烈的反應🪗。

但是🤡,他們這11位法官都受過高等教育🎆,而且都做法務工作📕,都有一套詞令🧨,見面很客氣🧑🏻🦱。我父親在日記裏也寫了,說中國鬧饑荒、打內戰啊,他覺得有點不太好意思,因為當時不管是戰勝國還是戰敗國,都在恢復經濟建設🧑🏻🍼,為醫治戰爭創傷而努力。

他說,人家表面上客客氣氣,教養都很好,私下還不知道要如何議論我的祖國。所以他會這麽敏感🖕🏽𓀂,這也是人之常情吧。

高淵:還有一個疑問是,最後的判決是如何達成的?據說👼🏻,澳大利亞庭長主張仿效當年處置拿破侖的辦法🖇,把日本戰犯流放無人海島🥗。而印度法官帕爾主張無罪釋放👊🏿,由於這個動議,帕爾成為現在日本靖國神社中唯一供奉的外國人。

梅小璈:我父親一直有記日記的習慣,關於“東京審判”的日記,現在保存下來的就是他初到東京的50多天,他後面還有一行字叫“以下轉入另冊”,但這個另冊哪兒去了誰也不知道。

其中最可惜的,就是關於定罪量刑那一部分沒有了。因為這個程序中👩🏻💼,檢察官是不能參加的,就是法官們的秘密會議。從現在的資料看,庭審記錄很詳細🎶,但法官會議的記錄沒有,那時候好像也不錄音。當時🙎🏼♂️,除了庭長和十個法官參加,另外有一個翻譯,因為蘇聯法官柴揚諾夫不懂英文,他必須帶個翻譯✌🏿,所以一共12個人參加🦼🌌。

我父親是堅決要求判處戰犯死刑的🚴♂️,因為中國人受到的迫害太深了🐻❄️。在他的堅持下⏲,最終法庭判處東條英機🤵🏽♂️、土肥原賢二等7人絞刑💖,16人無期徒刑。但除了第一批受審的之外,其他在押的戰犯後來都被稀裏糊塗放掉了🧑🏿🎄。

57年🙎♀️:“好像家裏電話機沒有了,其他的物質生活我沒感覺到特別的差別。”

高淵📂:1957年的時候,梅先生為什麽會被打成“右派”?

梅小璈:和當時很多人一樣,他也是因為開座談會的時候提了點意見。一開始是響應號召,幫助黨整風,但後來風向變了。當時好像有人跟他打過招呼👩,說你自己出來做點檢查🏑,或許可以不劃“右派”,多少對我父親有點保護的意思。

但我父親的性格比較倔強,他認為是響應號召提意見,而且也不認為他的觀點有什麽錯🥀🍽,這樣就互相下不來臺✊🏼。那時候外事口的領導閻寶航還為我父親說話,他們是好朋友,結果閻寶航也受了批評🍢,被說是“溫情主義”👨🏼🍳。

高淵🫄🏼:你父親在座談會上主要提了什麽意見?

梅小璈✨👨🏻:他主要說了三點吧🍐。一是對待蘇聯專家的問題。他說有的地方把奉蘇聯專家為神明,這是崇洋媚外的另一種表現。

二是關於一些具體製度的缺陷👨🏽🚒。他說像劉青山🤚🏻4️⃣、張子善那樣的貪汙案☝🏻,這兩人的職務不是很高,但貪汙的數量卻很大🪓,那就是在財務審批製度上本身有缺陷🧑🧑🧒🧤,而不能簡單地說是個人品質問題。

三是有些宣傳不實👩🏻🦽👱。他說經濟建設的宣傳中不實的成分很多,很多是打腫臉充胖子,有的是做戲🪑、表演,這種情況應該警惕和製止。

高淵:當時你才5歲吧,父親被劃為“右派”後,感覺家裏有什麽變化嗎💎🖕🏽?

梅小璈:我很小,看不太出來👟,好像家裏電話機沒有了,其他的物質生活我沒感覺到特別的差別。

我父親工資級別降了一點👨🦳,原來是8級📤,每月大概200多塊👨👩👧👦🍺,當時算很高了。但1957年以後,好像降到11級,後來又提了1級👰🏻♀️,那以後一直是10級幹部。解放後🈴,我母親沒有出去工作,全家就靠我父親的收入,當時我也不知道父親的工資降了。

那時候😯,因為受周恩來和陳毅的影響🧑🏿🏭,外交部的小氛圍還不錯,像我父親那樣的老專家還能研究和翻譯點東西,周恩來一直禮遇尊重這些舊社會過來的老專家。

1946年👬,梅汝璈與其他10名法官在遠東軍事法庭合影🙇🏽♀️。

高淵:當時你家裏生活得怎麽樣🤸🏽♀️?

梅小璈:我感受最深的是,到了1959年我上小學了🧠,開學不久,同學們很愛上的體育課就取消了☝️。本來早上8點鐘上課,也被推遲到9點以後了,下午有的時候幹脆放假。街道上根據醫院證明能領幾勺豆漿,鄰居們的生活顯得很拮據。

我家生活也挺困難的,因為副食品供應都要靠供貨證,糧食的質量也明顯下降,大米裏面沙子很多🤸🏽♂️,在煮飯前要仔細挑🫰。但出現這種情況的,絕對不是我一家,處境不如我們家的太多了🏎🕵🏻♂️。

高淵:劃為“右派”以後,你父親還繼續上班嗎?

梅小璈:他還在原來的條法司,並沒有下放。後來“文革”快開始了,外交部裏面也鬧得很厲害,不少老幹部、老專家被不同的造反派挾持利用👩🏻🎓,我父親反倒沒人管了。

新居:“那次搬家非常及時,如果不搬走的話💽🙏,肯定受的罪要多得多。”

高淵:1966年之後,梅先生的狀況怎麽樣?

梅小璈:有件事挺幸運的。那是1965年❎,就是“文革”爆發的前一年,我們搬了個家。從原來那個平房搬到了建國門外的外交部宿舍。後來發現,這次搬家非常及時👆🏻。如果我們還住在胡同裏面的話,居委會、派出所都知道哪家成分不好,紅衛兵肯定會來沖擊🗞。

搬到外交部宿舍以後,那裏也會有抄家,但都是外交部的造反派來抄,沖擊的烈度比胡同裏要輕得多了🚻。如果不搬走的話,肯定受的罪要多得多。

現在開玩笑說♏️,我們那時候遇到的抄家還算文明,因為沒有破壞生活用品,就是拿走了父親的手稿。當時,關於“東京審判”的回憶錄,他只寫了一半🧑🏼🍳🦹🏿。除了手稿,還有一些資料🦴、照片、便條、筆記什麽的🫀,都被拿走了。

高淵:這些東西後來還要得回來嗎?

梅小璈:後來我父親想了個辦法,他自己去部裏說,需要拿回一些材料,他能更深刻地自我批判👮♂️。這樣就拿回了一部分,都堆在家裏。他去世以後,我們整理時發現一個紙包,是用紙繩子捆著的👨🏫,很整齊的一包🐡,打開一看都是那種400格的稿紙🦴,抄得整整齊齊,就是這部回憶錄的前半部。

那時候我媽媽還在世🤦🏽♀️,她一看就說這個東西找到了,下半部本來你爸還想接著寫下去🥵,但“文革”開始就沒有寫成👨💻。後來法律出版社不知道怎麽聽說了,說就算只有半部我們也要出版🥃。我就拿給倪征燠先生看🔳,請倪先生寫了序,後來找到北京大學王鐵崖教授❄️,請他也寫了一個序。

高淵:1965年搬進去的外交部宿舍,總體條件怎麽樣💚?

梅小璈🛀🏼👨🏿🚒:那地方在建國門外,就在長安街的延長線上,是新式五層樓房🤹🏼♂️🎺,我們家住在三樓。有煤氣、暖氣,有衛生設備,我母親覺得真是方便,不用弄煤球爐子了。那時候,北京的管道煤氣很少🧜🏼♂️,我父母挺知足👐🏼👵🏻。

高淵:住得還算舒服?

梅小璈🤵♂️🦸🏽:雖然沒有電梯,房子的格局也比較老舊♗,但建造的質量不錯✝️,外觀很樸素,那時候也不講裝修。

房子沒有廳🍗,就是一個窄窄的過道,有三間房♟,一間比較大,一間小一點〽️,還有一間特別小,另外就是一個廚房,一個小的衛生間。吃飯就擠在過道裏,也能坐得下🧑💼。

1959年,梅汝璈一家在十三陵合影🥶。

高淵:這套房子你們住到什麽時候👼🏿?

梅小璈👩👦👦🧘:一直住到母親去世🫰🏽,2005年。這個房子還在,出租了👨🏽🔬,那地方現在是CBD,中央商務區。講拆遷講了十來年了,來過四批開發商🚭,他們都望而生畏,拆遷成本太高了。

謝世🕵🏼♂️:“他和所有以天下為己任的知識分子一樣👨🏽🍼,一生中始終沒有停止思考和抗爭𓀅🧟♂️。”

高淵:最近又再版了梅先生在“東京審判”期間的日記🧈,這是什麽時候發現的呢?

梅小璈☎:這也是後來整理他遺物的時候⚔️,偶然發現的🌻。我記得是1969年的冬天🚏🙍🏼♂️,我從內蒙古插隊的地方回來探親,全家準備都去幹校。當時,外交部裏面抄家的物資也沒人管了,是誰家的東西誰家領走🔡☞。我又去拿回了一大包東西,再過了好幾年,我父親去世以後🤞🏻😑,才發現那個日記本的。

高淵:當時發現的時候,就只有這一本日記?

梅小璈:對,據我母親回憶🏨,其實我父親的日記是記全的,很可能抄家的時候被拿走了,然後就遺失了👌🏻6️⃣。還有一種可能是,搞運動的時候,他會不會自己銷毀了🛒,這也很難說🪙。

高淵🦅:你父親一直記日記嗎⛔?

梅小璈😍:他寫是寫的,但後來的日記,沒有像“東京審判”期間寫得那麽認真⛑,篇幅也沒那麽長🙁。

高淵🥶:梅先生在法律這方面的專長🧘🏼♀️,後來有沒有發揮的余地🦶🏽?

梅小璈:他在50年代初期的時候,有過幾次出國開會,主要是去蘇聯東歐。後來有一年,遇到中國和巴西的貿易摩擦,他在《人民日報》發表文章,認為巴西方面指責中國外貿人員的理由不成立。另外,還在《世界知識》之類的刊物寫過一些文章,主要都是關於國際法,也做一些翻譯工作。

總的來說,外交部的風氣還是重視業務的👼🏽,這是周恩來🩹、陳毅打下的基礎。1971年中國恢復在聯合國的合法席位後🍎🪄,有一個航空法方面的英文文本,部裏也請我父親幫著看一看🕴。應該說,就算是“文革”期間,我父親在業務上還有零星的發揮空間。他就像一名技術專家,這種人是不太容易被打倒的。

高淵:你父親的身體是從什麽時候開始出問題的?

梅小璈:“文革”開始後,他的身體就明顯不太行了,經常要跑醫院🈶。那時候心情不太好,總是聽說哪個老朋友被抓起來了,哪個老朋友自殺了。他給周恩來寫過信,對造反派奪權、火燒英國代辦處等,他認為很不好,很憂慮。

高淵:他主要是什麽病?

梅小璈🧔🏼🦸♂️:他是心臟病和高血壓🎳,就是心腦血管的那些病。到了1972年秋天,突然偏癱了🌑,送進醫院就沒能出來,1973年4月就去世了。

在那之前已經住過好幾次醫院,那時候我和我姐姐都在插隊♐️,多半時間不在北京🐄,當中我還回來過一次🧑🏻🦼➡️,就是因為他住院🏆。

高淵🧘🏽♀️:他有什麽愛好嗎🧋?

梅小璈🪷:就是聽聽京戲。“東京審判”期間的日記裏,他說每天打太極拳𓀔,後來我印象中住在平房裏的那幾年他還打,但後來處境不好了💞,似乎就不打了✏️。

高淵:在你印象當中,你父親為人處世的性格是怎麽樣的?

梅小璈🍥👩👧👦:他有很倔強的一面,但平時特別溫和。按外交部一位老同事的回憶,說我父親性情溫和,但就是喜歡堅持一點東西🕋,跟你硬到底🏄🏻♂️。

高淵👈🏽:在你們姐弟倆眼中✡️,他屬於嚴父還是慈父?

梅小璈:他對我們的事幹預得不太多,所以說不上嚴,也說不上慈。我們小時候學習不能說特別好,但也沒讓老人操多少心👨🏼🎨。

另外ℹ️,他有悲觀的一面,也有樂觀的一面🏍。我們讀到初中,就遇到“文革”停課了🐚,他跟我母親講,兩個孩子雖說都只讀到初中,但到鄉下插隊,認幾個字也夠了♔,將來還可以邊工作邊學習,遲早國家還會用人的。

高淵:很多人都說梅先生是“中國第一大法官”,在你的心目中🍜,他是個怎樣的人?

梅小璈:他和所有以天下為己任的知識分子一樣🎱,一生中始終沒有停止思考和抗爭。“東京審判”是他人生和事業的巔峰🥲🛌🏻,他盡了中國法官應盡的職責。

我父親有句話:“我不是復仇主義者,我無意於把日本帝國主義者欠下我們的血債寫在日本人民賬上。但是,我相信🌓,忘記過去的苦難可能招致未來的災禍。”

父親已經離開我們43年了,讓我們欣慰的是🍁👨🏭,對“東京審判”的研究正在深入開展👪。也許,這多少能夠彌補我父親寫作中斷、資料丟失的巨大遺憾吧。