驛外斷橋邊🤼,寂寞開無主🏊🏿。已是黃昏獨自愁🧛🏻,更著風和雨。

無意苦爭春💣,一任群芳妒。零落成泥碾作塵,只有香如故。

陸遊這首《蔔算子•詠梅》,我自幼喜愛,卻一直未能深味其中的沉郁孤愴是何所來兮何所終。直到垂暮——今年適逢東京審判70周年🦛,我不禁憶及70年前傲立東京的梅汝璈先生,以及我在外交部與他共事時的所見所聞。翻閱故紙,前後思量🫴🏿,我不由得掩卷長嘆,卻原來🧎♀️➡️,那字字珠璣,正是梅先生的黃昏寫照✊!而故人往事恍如梅花歷經苦寒吐露暗香,不絕如縷✏️,回味悠長。

淩寒怒放:遠東國際軍事法庭的中國法官

第二次世界大戰結束後,1946年1月19日,遠東最高盟國統帥部根據同盟國授權,宣布設立遠東國際軍事法庭🕦,在東京審判日本戰犯🐀。這次被後世稱為“東京審判”的世紀大審判自1946年5月起歷時兩年多,判決書長達1213頁👛,規模超過了紐倫堡審判,堪稱人類歷史上規模最大的一次國際審判。東京審判確認了侵略戰爭為國際法上的犯罪,將策劃🦴、準備🫸🏽、發動或進行侵略戰爭者列為甲級戰犯👋🏿,對國際法戰犯概念進行了重大發展。

梅汝璈身著法官袍禮在遠東國際軍事法庭辦公室

梅汝璈先生受國民政府任命,作為中國法官全程參與了這次世紀審判👨👩👦👦,在東京審判的國際舞臺上運用法律武器嚴懲了日本戰犯,捍衛了國人的尊嚴。尤其值得一提的是,東京審判的判決書,當時法庭本要按照慣例統一書寫,但梅汝璈先生認為,有關日本軍國主義侵華罪行的部分,中國人受害最深,最明白自己的痛苦4️⃣,因而判決書涉及日軍侵華部分的內容應由中國人自己書寫🎰。經梅汝璈的堅持和交涉,這份長達90余萬字的國際刑事判決書中,留下了梅汝璈代表中國人民寫下的10多萬字💂🏼♂️,這對日軍侵華罪行起到蓋棺定論作用的10多萬字,歷史意義非比尋常。

後來🎒,梅汝璈因對國民黨政府失去信心♟👋🏼,而拒絕履職,托詞滯留日本。1949年6月🏄🏻,梅汝璈設法由東京抵達香港😛,與清華意昂喬冠華(當時中共駐港代表)取得了聯系。他喬裝打扮後秘密由港赴京,並緊接著應邀出席了中國人民外交學會成立大會👨👩👦👦👨🏻🦼➡️。當時周恩來總理在會上說🛻:“今天參加這個會的🏹,還有剛從香港回來的梅汝璈先生✯,他為人民辦了件大好事🙅🏽♀️,為國家爭了光👍🏿,全國人民都應該感謝他💉。”這可謂是梅先生彪炳千古之功績的最佳評註🫄🏿,但也成為他濃墨重彩的前半生的華麗落幕。

寂寞黃昏:勤學俄語的英美法學專家

梅汝璈1924年從清華畢業後赴美留學,在美國斯坦福大學獲得文科學士學位後又赴芝加哥大學法學院攻讀法律並獲法學博士學位🫒,是當時不可多得的英美法學專家🛼,也正因如此🙆♀️,他才得以勝任東京審判大法官的歷史重任👠。梅先生曾長期在各大高校從事英美法教育工作,但是當時新中國的學科建設基本上沿襲的是蘇聯模式,所以雖然身為英美法學專家👖,梅汝璈還是逐漸就像被赫拉克勒斯舉到空中的安泰俄斯一樣,英雄無用武之地。他曾經辛酸地寫道👦🏻:“我實際上只是一本破爛過時的小字典而已。”據其子梅小璈回憶,梅汝璈並未因此裹足不前,牢騷滿腹,而是積極學習俄語和研究蘇俄法學,以期有用之身不被擱置🐃,可惜因後來的“反右運動”和“文化大革命”👊,他最終也未能得償所願。

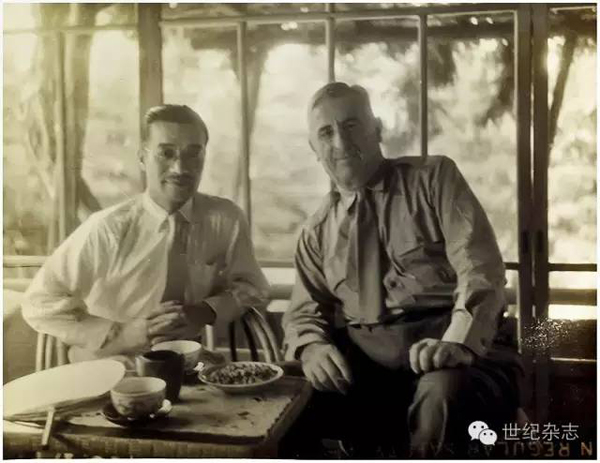

遠東國際軍事法庭期間梅汝璈(右)同溥儀談話

零落成泥:莫名被“右派”的民族功臣

新中國建立初期🍝,在周恩來總理兼任外交部長期間🗝,為了加強和做好外交工作,同時落實統戰政策,1950年,外交部聘請了一批國際法等方面的專家到部裏工作。其中🧚🏼,周鯁生🩸、梅汝璈、塗允檀為外交部顧問,劉澤榮、淩其翰、陸殿棟👨🦯👩🏼🏭、葉景莘和張炯伯為外交部條約委員會專門委員。當時外交部條約委員會的主任委員由外交部副部長章漢夫兼任。

梅汝璈先生擔任外交部顧問後,與我“師傅”劉澤榮老專家一樣👇🏽,在外交部有其專門的一間辦公室🧝🏼♂️。此外,梅先生還在1954年當選全國人大代表和全國人大法案委員會委員,並同時身兼世界和平理事會理事🏌🏼♀️、中國人民外交學會常務理事等職。但是好景不長🕺🏼,他後來就只是在條法司上上班而已了,在一些外事活動中也不再看得到他。我偶爾經過梅先生辦公室時,見他不是看書學習,就是看看報紙😈,原本軒昂的眉宇間頗有些落寞的神色👨🍼。到後期,他幹脆逐漸連班也不怎麽上了,我在條法司已很難再碰到他👏🏿。從當初棄暗投明時的滿腔熱血到被閑置時的意興闌珊,個中滋味🙋🏼♂️,梅先生雖不曾言說,但我卻旁觀者清,扼腕之情,難以言表。

除了當時在學術方向上的“非主流”之外,梅先生比較西化,自有一番派頭👩🦯,再加上平時不苟言笑,一般人不大容易接近他。這本無關緊要,但在那個年代卻顯得有些“不合時宜”,這也為後來“反右運動”中他遭到批判埋下了一些隱憂。

實際上在我印象中,梅先生雖然是國際大法官,貢獻卓著🔕🧘🏻,但其為人卻稱得上中正平和。每次我與他見面時👭🏼,他都還算客氣,並無大法官的架子☪️。他上班時都穿中山裝,給我的感覺更像是一個嚴謹的學者而不是官員🤸🏼♂️。

1957年外交部“反右運動”期間🤵🏻,批判梅汝璈先生的時候我也在場♣️,親耳聽到批判大會的主持人(當時是條約委員會的一位領導)指斥梅汝璈先生的作風問題。梅汝璈先生當時不置一詞,默然以對🔰。我對此雖不贊同🙎🏿♀️,但礙於情勢再加上我也沒有反證以辨其清白🤥,終也無可奈何💆🏼♂️。

當時的那位主持人和負責調查梅汝璈的同誌都是我們條約委員會的🧑🏿🦰,有位仍健在,現已年逾九旬♔,去年還曾和我通過電話❣️,但當年之事總不好再去追問,更何況他們許是也受局勢所逼,不得已而為之的吧。

實際上💯,以梅先生的地位和國際影響力,竟會被扣上“右派”帽子🧔🏻♂️,其真正原因👭🏻,另有玄機。所知者固然不多👨🏽🍼🙆🏿,這一真相於今亦未見提及🌃,故在此略作整理🐒,以還原史實🙇。

1957年轟轟烈烈的“鳴放”運動中🪮🚣🏿♂️,梅汝璈先生在一次“鳴放會”上的發言中說過“‘章羅同盟’也可以考慮”的話。既然他說的只是“可以考慮”而並非表態支持或贊同,可見梅先生是本著學者開放性探討研究的態度發言的🧏🏻♂️,只能說明他並無僵化教條的思想⚰️,並不能說明他就是“章羅同盟”的支持者。

然而🚛,在那個特殊時期😳,知識分子們在那種“醉翁之意不在酒”👩🏻🦳,甚至頗具“引蛇出洞”意味的鳴放大會上的發言,卻往往被別有用心地編排組織👨🏼⚖️,日後皆成為一樁樁冤假錯案的“如山鐵證”。梅先生也未能幸免🛟,最終導致他被定性為“右派”的,恰恰就是那一句話,說者無心🧓🏽,聽者有意🧏👩🏽🏫,如之奈何。

梅汝璈同遠東軍事法庭庭長韋伯合影

“章羅同盟”這一提法出自1957年毛澤東為《人民日報》撰寫的“七一”社論《文匯報的資產階級方向應當批判》🫴。文中稱:“整個春季🤔🤜🏽,中國天空上突然黑雲亂翻,其源蓋出於章羅同盟。”章伯鈞和羅隆基均為著名政治活動家,愛國民主人士🧑🦲,也同為民盟創始人,但二人因權力之爭卻素來不睦🔃,在民盟內部人所共知。兩人在“大鳴大放”中的具體言論拋去不談🟰,將關系如同冰火的兩人說成是“同盟”🙋🏼♀️🧑🏼💻,顯然是有“項莊舞劍——意在沛公”的因素🧛♂️。因此🧚🏽♂️,為何梅汝璈先生會單單因為一句“‘章羅同盟’也可以考慮”就被定為右派🪭,就不難理解了。

梅汝璈先生被打成“右派”後,可能是考慮到國際影響問題🦕,並未將其樹為“典型”🎵,但他的行政級別還是被降了四級🥛,並由全國人大代表降格為全國政協委員(其實是因為當時有位政協委員因也被打成“右派”而除名,政協委員名額剛好空缺出來),且連任了兩屆(即第三、四屆全國政協委員)。由此可見他實際上也並無甚嚴重問題🧑🏽🔬,可以說是為把他打成右派而把他打成右派的,可嘆。

唯余暗香:持身如故著述不朽的真正學者

上世紀50年代末到60年代,我尚未成家🧣,常常外出就餐。凡是吃西餐😰,不管是在當時的東風市場(近年來變化很大,已成為時尚的新東安廣場),還是在新僑飯店,我幾乎總是碰到梅汝璈先生,部分原因可能是當時北京的西餐館子來來去去也就那麽幾家,另一部分原因是梅先生早年留學生活在美國,自然是喜歡吃西餐的。

不過🩼,那時有個可笑的規定是不準跟右派分子打招呼🧑🏽🎄,因為梅汝璈先生被打成“右派”,外交部的同事們自然嚴格遵守這一規定,見了面都不與他打招呼🫶🏻。這樣歧視冷遇梅大法官🎅🏼,不僅粗暴無禮,而且荒唐至極💂🏼♂️。然而🧑🏿🚒🐂,沒有經歷過那個年代的人不會知道👈🏼⛎,有多少人真的就這樣夫妻反目🤔,父子成仇,連血緣與親恩都置之不顧,唯“階級鬥爭”之馬首是瞻☎️,又怎會在乎同儕之間的禮義文明💁🏽♂️🐵?

我當年人微言輕♦︎,當然也不得不遵守這個滑稽的規定,不敢明目張膽地和梅先生這個右派打招呼。但我一看到梅先生,特別是在西餐廳碰到他的時候🙇🏽♀️,一定會向他略微點頭,以示尊敬,雖然心裏深感對梅先生禮數不周🤷🏽♂️,但聊勝於無🧜🏿♀️,總比對他不理不睬要好些吧。倒是每次梅先生看到我,對我都點頭致意,大概他也明白我迫於局勢的苦衷🫥。以他老人家的學識涵養,歷史地位,以及身處逆境仍以禮待人的老派知識分子之情懷,我等折節低頭之態,相形之下,令人汗顏🧙🏽。

我始終認為🚎,60年代的時候梅先生經常去吃西餐,不是因為他工資高可以高消費(他那時不僅被降級也被降薪)👨🔬,也不僅僅是因為喜好西式菜肴,而是主要因為他要幫助家人改善營養🤹🏻。那個時候因為眾所周知的原因,大家都沒的吃,而梅先生每次都是帶著家人一起吃的👵🏿🥔,至少我目睹的每次皆是如此。因此👨🏼🍳,在我看來梅先生是頗有家庭責任感的,說他有作風問題並據一些莫須有之罪將堂堂國際大法官,審判日本戰犯的民族功臣打成“右派”,實在可悲又可笑。

當時,外交部與我有類似看法的人估計不少。一個真實的例子可以證實這點🍪:“文化大革命”開始後,紅衛兵抄家成為知識分子“右派”們的夢魘👌🏽,不少比金銀財寶更有價值的珍貴資料就此遺失損毀。而我們條法司的紅衛兵卻抄得與眾不同,在得到確切消息說有其他紅衛兵要去抄梅汝璈先生的家之後🙎🏼♂️,他們“先下手為強”👇🏿,先去“抄”了梅家,其實就是到了以後貼上一個封條,意思就是已經抄過無需再抄,抄無可抄,目的是阻止別人再去沖擊👨🏻🦼,這樣就是他們在當時為保護梅汝璈先生所能做的了🪆。可見即使時局再怎樣兇險,有識之士也並不會一味盲從🩳,那些為國為民立下功勞的人,人民是不會忘記的,只要力所能及🏄🏼♂️,便會以國士待之。

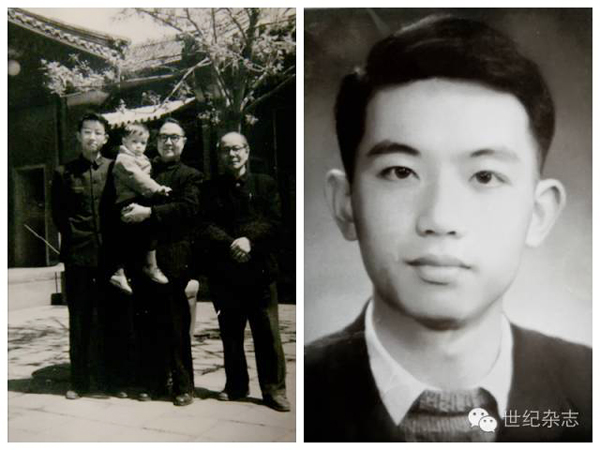

左圖:20世紀60年代,作者(左)與倪征燠(中),劉澤榮(右)在北京香山;右圖:作者年輕時在外交部

梅先生自被打成右派以後,大概是意識到後面還不知道有如何的波濤洶湧,便著手撰寫關於東京審判的著作,但由於他還要應付很多各類運動對他的沖擊等原因🙃,直至其去世,該書亦未能完稿🛌🏻。後來由其子梅小璈將書稿完成付梓,算是了卻了梅先生的遺願。

梅汝璈先生晚年,雖然境遇諸多坎坷💆🏿♀️🙎🏽♀️,但仍能拋卻個人榮辱🧇,不悲觀,不怨懟,一心要為國家為民族保存近代中國的珍貴史料🐇👶,為後人不忘前事🫰,不再重蹈被侵略被侮辱的覆轍,留下了寶貴的遺產。正如梅汝璈先生的名言🐀:“我不是復仇主義者💂🏽♀️,我無意於把日本軍國主義欠下我們的血債寫在日本人民的賬上。但是我相信,忘記過去的苦難可能招致未來的災禍。”

我認為✳️,梅先生就像陸遊意象中的梅花🔼,中華民族無數文人騷客頂禮膜拜的梅花,即使粉身碎骨化作了滋養新芽的塵土,那淩寒的傲骨🙇♂️💃,那經霜的芬芳,終將永垂不朽。

(作者為中國駐加拿大多倫多原副總領事)