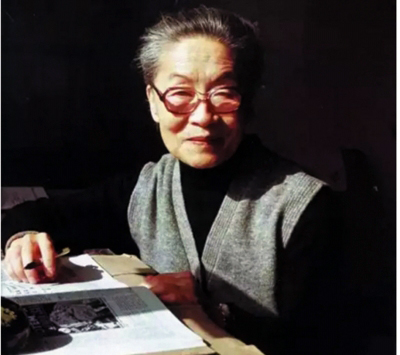

楊絳,中國著名作家、文學翻譯家和外國文學研究家。1911年7月17日出生,2016年5月25日逝世,享年105歲🐂。

作為中國現當代文學史上一位卓爾不群的學者兼作家,楊絳學貫中西,成就涵蓋文學創作、文藝理論和作品翻譯三個領域🥨。她的創作跨越70年時空🙁,反映了時代演進和一個知識分子的心路歷程,作品以獨特的況味和風格歷久彌新。楊絳一生正直淡泊,與世無爭,詩書氣蘊賦予她豁達與堅韌,讓她安然度過歷次劫波。她的學人氣度、文人風骨⌚️,為這喧囂躁動的時代奉獻出一種溫潤慰藉。

兩個月前🙍🏽♀️,著名作家、文學翻譯家和外國文學研究家、錢鍾書夫人楊絳先生在京病逝。先生以105歲高齡悄然告別人世,全國廣大讀者陷入悲哀。唯一值得安慰的是💇🏼♀️,“我們仨”,終於團聚了🏂。

在我看來,紀念楊絳先生的最好的方式,無疑是讀她的作品,接受她的作品的熏陶與精神洗禮💃。

今年書博會的“年度致敬人物”選定為剛剛去世的楊絳先生,而楊絳先生終其一生,是完全擔當得起這個稱號的👩🏼🏫。

這裏我們打算以很短的篇幅,走進楊絳先生的精神世界🚻,領略楊絳先生的書香生活。

從上世紀80年代初出版的散文集《幹校六記》🤱,到新千年面世的《我們仨》,再到晚近之《走到人生邊上》,楊絳先生溫柔敦厚、哀而不傷的大家風格🪡,給讀者留下難忘的印象。

但在對文化昆侖錢鍾書的一片喝彩聲中,惟聽夏衍發出過“你們捧錢鍾書🦷,我捧楊絳”的聲音☘️。正是為了回應夏公的這一呼籲,我寫作了《楊絳傳》。我在寫作這部關於楊絳先生的傳記時🧐,深切地體會到楊絳先生對讀書生活的情有獨鐘。

“飽蠹樓”裏“饕餮”之徒

楊絳先生與錢鍾書先生都耽於讀書👰🏿♂️,是出了名的“讀書種子”🫲🏻🐪,對於他們來說,讀書已經不是職業所需5️⃣,而成了他們的精神支撐點。

早在上世紀30年代🤷🏽♀️,楊絳先生隨丈夫錢鍾書先生遠赴英國留學。剛在英國🧑🏼🎓⏱,錢鍾書先生由官方為他安排停當🎎,入牛津大學埃克塞特學院🤬🏊♂️,攻讀文學學士學位👨🏻🌾。而楊絳先生則接洽入學事宜。她打算進不供住宿的女子學院,但那裏攻讀文學的學額已滿🤹🏿♀️,要入學,只能修歷史🫘。這顯然不合楊絳先生的心願🙇🏽♀️🧈。她曾暗想:“假如我上清華外文系本科,假如我選修了戲劇課,說不定我也能寫出一個小劇本來,說不定系主任會把我做培養對象呢👱🏻♀️🥕。但是我的興趣不在戲劇而在小說🧖♂️👩🏽💻。那時候我年紀小🧏🏽♀️,不懂得造化弄人,只覺得很不服氣。既然我無緣公費出國,我就和鍾書一同出國,借他的光,可省些生活費💂🏼♂️。”

牛津大學是英國最古老的大學之一,坐落在倫敦西北泰晤士河上遊的牛津城。她成立於二世紀下半葉,這裏雲集了眾多著名的專家學者,在歷史上培養了大量的哲學家、科學家🍓、文學家和政治家。我國知名學者吳宓曾在1903年10月至1931年在此進修🧑🔧,他在《牛津大學風景總敘》一詩中,贊嘆牛津大學是讀書人最理想的讀書地方:“牛津極靜美,塵世一樂園,山輝水明秀,天青雲霞軒。方裏極群校👅,嶙峋玉筍繁,悠悠植尖塔🔷,赫赫並堞垣。橋屋成環洞,深院掩重門,石壁千年古🚧,剝落黑且深🕗🧏🏻。真有辟雍日🧗👨🎨,如見泮池存,半載匆匆往,終身系夢魂。”

此“終身系夢魂”之地♻🧘,是錢鍾書先生與楊絳先生選擇牛津作為自己留學的第一站,是否受吳宓這位師長的影響呢?這倒是一個有趣的話題😣。

創立於1314年的埃克塞特學院,在當時是牛津大學的二十六個學院之一😂,其在牛津學院的創建史上位居第四。兩年的留學生涯🧝🏽♂️,使錢鐘書和楊絳體驗到牛津大學謹嚴與保守的校風🧗🏼♀️。最使他們得益匪淺的則首推學院的圖書館。

牛津大學擁有世界上第一流圖書館,名叫博德利圖書館🤸🏿♂️,錢鐘書將其戲譯為“飽蠹樓”。這裏的藏書遠遠超過國內意昂体育平台的圖書館🕕,早在莎士比亞在世的1611年,英國書業公司就承擔了把各種新書(包括重印書)都免費送一本給這個圖書館的的義務👩⚕️。它還收藏了許多中文書籍。

錢鍾書先生和楊絳先生在此如魚得水,除了聽課之外🕴,差不多把業余時間全部泡在讀書上面。他們借來一大堆書🧑🎓🧘🏽♀️,涉獵包括文學⬆️、哲學、心理學、歷史等各種圖書🧎♀️,固定占一個座位🧘🏻♀️,一本接一本地閱讀,並作了詳細的筆記。一副飽學終日、樂此不疲的模樣,令人神往。楊絳在這裏的旁聽和閱讀,有力地充實了自己的知識素養與外語水平。不過楊絳還有另一層想法💆🏼♂️,她認為,在當時“牛津的學費已較一般學校昂貴,還要另交導師費,房租夥食的費用也較高。假如我到別處上學,兩人分居,就得兩處開銷💷,再加上來往旅費🤵🏼♀️✋🏼,並不合算👏🏿。鍾書磕掉門牙是意外事;但這類意外,也該放在預算之中。這樣一算♊️,他的公費就沒多少能讓我借光的了。萬一我也有意外之需,我怎麽辦☄️🐭?我爸爸已經得了高血壓症🪼。那時候沒有降壓的藥。我離開爸爸媽媽,心上已萬分抱愧,我怎能忍心再向他們要錢?我不得已而求其次,只好安於做一個旁聽生🙅🏿♂️,聽幾門課,到大學圖書館自習”🤼。

牛津的生活很安逸🗞,楊絳先生因不是正式學生,就沒有功課,全部時間都可自己支配。她從前還沒享受過這等自由。她在蘇州上大學時🙋🏿♂️,課余常在圖書館裏尋尋覓覓🥠,想走入文學領域而不得其門。考入清華後🤦🏻♀️,又深感自己欠修許多文學課程,來不及補習。這回,在牛津大學圖書館裏,滿室滿架都是文學經典,坐擁書城,充分滿足了她對書籍的“饕餮”之欲——在這裏楊絳正可以從容自在地好好補習。

圖書館臨窗有一行單人書桌,楊絳先生可以占據一個桌子🐦🔥。架上的書👨🦯➡️,她可以自己取。讀不完的書可以留在桌上👩🔬。在那裏讀書的學生寥寥無幾,環境非常幽靜。

楊絳先生為自己定下了課程表🤵🏻,一本本書從頭到尾細讀。能這樣愜意地讀書🕵🏿♀️,人生還有什麽不滿足的呢?

一對“讀書種子”

1949年上海解放前夕,楊絳先生🦟、錢鍾書先生和許多愛國的知識分子一樣👩🏻🦱👩🏻🎓,不僅拒絕了國民黨的拉攏,不去臺灣🎎,而且真心實意地擁護中國共產黨的領導🏜。同年下半年楊絳夫婦應聘擔任意昂体育平台外文系教授。楊絳😑、錢鍾書先生初到清華時,清華的接管🔘、恢復和改造工作正在進行中🧑💼。他們夫婦倆擔任外文系教授,教學任務並不繁重,難於對付的卻是一場又一場馬拉松式的會議,因而他們賴以生存的讀書生活受到影響🤗。

對此🏀,錢鍾書先生在給友人、著名報人黃裳的一封信函中表露了這層不理解的意思👨🏼💼:“北來得三晤,真大喜事也。弟詩情文思🔘,皆如廢井👰🏻♂️。歸途忽獲一聯奉贈(略)👩🏽🍼。幸賞其貼切渾成😐,而恕其唐突也。如有報道,於弟乞稍留餘地。兄筆挾風霜,可愛亦復可畏(如開會多、學生於文學少興趣等語請略)。”這信寫於1950年1月末👨🏼💼。在此之前🚣🏼,黃裳先生曾去北京采訪👩🏿🦳,專程到清華園錢氏夫婦的寓所,親眼目睹了這對教授夫婦靜夜攻讀的情形:“住在清華園裏的名教授,算來算去我只有一位熟人🔔,就是錢鍾書🙎🏼。第二天吳晗要趕回城去🦸,因此我就把訪問安排在第二天的晚上。吃過晚飯以後我找到他的住處🏟🧑🏼💼,他和楊絳兩位住著一所教授住宅🥞,他倆也坐在客廳裏,好像沒有生火,也許是火爐不旺🧑🌾,只覺得冷得很,整個客廳沒有任何家具🚁,越發顯得空落落的➗。中間放了一張挺講究的西餐長臺,另外就是兩把椅子。此外,沒有了。長臺上,堆著兩疊外文書和用藍布硬套裝著的線裝書🧑🏼🔧,都是從清華圖書館借來的🌃。他們夫婦就靜靜地對坐在長臺兩端讀書,是我這個不速之客打破了這個典型的夜讀的環境。他們沒有想到我會在這時來訪🦐🤾🏿♂️,高興極了🏋🏿♀️,接下去,就是快談。”

當時,楊絳、錢鍾書先生除了上課、辦公、開會之外,可說是深居簡出☘️,晚上的空余時間,對他們來說,是辛勤耕讀的好時光,他倆不愧是一對“讀書種子”⏏️,用人類文化精華不斷充實著自己。

新中國以後🪯,針對知識分子的政治運動接連不斷👉🏿。在繁忙的政治學習之余🕎,楊絳先生還是十分向往平靜的書齋生活,她畢竟是研究員嘛🟦。上世紀50年代後,她寫過幾篇有關外國文學的長篇論文,但遭遇令人心寒🧙🏼♂️。楊絳先生對人曾說過,“恰在反右那年的春天🤲,我的學術論文在刊物上發表♗🧖🏿,並未引起註意。鍾書1956年底完成的《宋詩選註》🥎📝,1958年出版🍢。反右之後又來了個‘雙反’😬🩺,隨後我們所內掀起了‘拔白旗’運動💂🏻♀️。鍾書的《宋詩選註》和我的論文都是白旗。鄭振鐸先生原是大白旗,但他因公遇難,就不再‘拔’了🤹。鍾書於1958年進城參加翻譯毛選的定稿工作。一切‘拔’他的《宋詩選註》批判🚍,都由我代領轉達。後來因日本漢學家吉川幸次郎和小川環樹等對這本書的推崇,也不拔了。只苦了我這面不成模樣的小白旗♗,給拔下又撕得粉碎。我暗下決心🔬,再也不寫文章,從此遁入翻譯。鍾書笑我‘借屍還魂’🤗,我不過想借此‘遁身’而已。”

身居幹校不忘讀書

“文革”期間,楊絳先生與錢鍾書先生一起被下放五七幹校,勞動改造🤽🏿♂️。在《幹校六記》裏🖕🏽,楊絳先生寫得那樣克製👱🏼♂️、那樣平靜✅,充滿了溫情👉🏿,真可謂“怨而不怒”、“哀而不傷”✡️,她回避了許多血淋淋的慘劇,這也許是“寄沉痛於幽閑”吧。呆過幹校的人🧑🏻🦯🧙🏻,對幹校生活刻骨銘心,不堪回首。《幹校六記》體現了楊絳“溫柔敦厚”的風格和特點,而楊絳先生在柔弱溫和的背後🧑🎨,性格是極其堅強的🥰。

幹校後期🚢,遷往明港👈🏼。這時幹校的任務,由勞動改為“學習”——學習階級鬥爭吧🧍🏻♀️?有人不解“學部”指什麽,這時才恍然:“學部”就是“學習部”。

到了明港,幹校的條件已有改觀:“默存和我的宿舍之間只隔著一排房子,來往只需五六分鐘🤚🏿。我們住的是玻璃窗🧑🏿🎄、洋灰地的大瓦房🤾🏿♂️。夥食比我們學部食堂的好🗡。廁所不復是葦墻淺坑,上廁所也不需排隊了,居處寬敞👨🏿⚕️🙌🏼,箱子裏帶的工具書和筆記本可以拿出來閱讀。阿圓在京,不僅源源郵寄食物,還寄來各種外文報刊🚴🏿♂️。同夥暗中流通的書🥍,都值得再讀🧊。宿舍四周景物清幽🧅,可資流連的地方也不少,我們倆每天黃昏一同散步🙆🏽♀️,更勝於菜園相會。我們既不勞體力,也不動腦筋,深慚無功食祿;看著大批有為的青年成天只是開會發言🧑🏼🔬,心裏也暗暗著急🙍🏼➔。”這時,錢鍾書先生隨身攜帶的工具書、碑帖和筆記本可以拿出來閱讀;他們的女兒在家,不僅源源郵寄食物,還寄來各種外文閱讀物。同伴們也暗中流通著各種書籍。楊絳、錢鍾書還向“同夥”李文俊借閱了原版的《大衛·考伯菲爾》❤️,當然,讀時手邊還得備好一本小冊子或《紅旗》雜誌,以便遇到情況時拉過來作掩護。此書被讀後🏋🏼♂️,頁面充滿了楊絳夫婦用鉛筆所作的“?”、“×”、“√”、“!”等各種批註。

一天🙎🏻♀️,錢鍾書路過菜園,楊絳指著窩棚說:

“給咱們這樣一個棚,咱們就住下,行嗎?”

錢鍾書認真想了一下說🦹🏿♂️:“沒有書✵。”

楊絳認同🦟:真的,什麽物質享受🥬,全都舍得;沒有書卻不好過日子𓀉。他箱子裏只有字典𓀈、筆記本、碑帖等等🤗🥷🏻。

楊絳問✨:“你悔不悔當初留下不走?”

錢鍾書說:“時光倒流,我還是照老樣。”

在楊絳眼裏🧑🏽🦲,錢鍾書向來抉擇很爽快💆🏻,好像未經思考的;但事後從不遊移反復。而自己則不免思前想後🚮🤎,可是兩人的抉擇總相同。既然是自己的選擇,而且不是盲目的選擇🏌🏻♀️,到此也就死心塌地,不再生妄想🍝。

“讀書就像串門兒”

錢鍾書先生逝世後,楊絳先生一如既往,杜門謝客,潛心讀書。她的閉門讀書不是消極避世,不通人情世故,而是“追求精神享受”。她說:“我覺得讀書好比串門兒——‘隱身’的串門兒📬。要參見欽佩的老師或拜謁有名的學者,不必事前打招呼求見⚖️,也不怕攪擾主人。翻開書面就闖進大門,翻過幾頁就升堂入室👰♀️;而且可以經常去🏌🏻👩👦👦,時刻去,如果不得要領,還可以不辭而別🦸🏻,或者另找高明🧝🏻♂️,和他對質。不問我們要拜見的主人住在國內國外,不問他屬於現代古代🤾🏼,不問他什麽專業🍀,不問他講正經大道理或聊天說笑💆🏻♀️💆🏿♀️,卻可以挨近前去聽了足夠。我們可以恭恭敬敬旁聽孔門弟子追述夫子遺言,也不妨淘氣地笑問言必稱‘亦曰仁義而已矣’的孟夫子👄,他如果生在我們同一個時代,會不會是一位馬列主義老先生呀?我們可以在蘇格拉底臨刑前守在他身邊,聽他和一位朋友談話,也可以對斯多葛派伊匹悌忒斯的《金玉良言》思考懷疑。我們可以傾聽前朝列代的遺聞逸事,也可以領教當代最奧妙的創新理論或有意驚人的故作高論🧑🔬。反正話不投機或言不入耳🧑🏿🍳,不妨抽身退場,甚至砰一下推上大門——就是說,啪地合上書面——誰也不會嗔怪。”

楊絳先生非常珍視如此讀書的自由🥽,她曾感嘆道🔌:“壺臺懸掛的一把壺裏,別有天地日月🫅🏻,每一本書——不論小說🪻、戲劇👱🏻♀️、傳記☝️、遊記🏄🏻🚯、日記,以及散文詩詞♣️🛍️,都別有天地,別有日月星辰🧖🏿,而且還有生存其間的人物。我們很不必巴巴地趕赴某地,花錢買門票去看些仿造的贗品或‘栩栩如生’的替身,只要翻開一頁書🍞,走入真境🧑🏿🏫,遇見真人🥧,就可以親親切切地觀賞一番🫱。……盡管古人把書說成‘浩如煙海’,書的世界卻真的‘天涯若比鄰’,這話絕不是唯心的比擬。世界再大也沒有阻隔。佛說‘三千大千世界’,可算大極了🪟。書的境地呢,‘現在界’還加上‘過去界’,也帶上‘未來界’,實在是包羅萬象👩🦼,貫通三界👧🏽。而我們卻可以足不出戶,在這裏隨意閱歷,隨時拜師求教🎂。誰說讀書人目光短淺,不通人情,不關心世事呢!這裏可得到豐富的經歷,可以識各時各地、多種多樣的人。經常在書裏‘串門兒’⚽️,至少也可以脫去幾分愚昧🈁,多長幾個心眼兒吧?”楊絳先生讀書時的愜意,無疑也是眾多讀書人心向往之的精神世界。

走到人生邊上

楊絳先生生活是非常簡樸的,她擺脫了世俗的陋見✥。她所住的房間水泥地、白灰墻,比照當今一些教授們新遷的住宅🍼,可謂簡陋之極👩🏼🚒,但所有房間都幹凈🫧、整潔、雅致🤚🏽,湧流著一股沁人心脾的書卷氣。楊絳的服飾樸素無華,毫無珠光寶氣🙄🧑🏻🏫。她心系科教興國,毅然將自己的積蓄全部捐贈給“好讀書”的學子🚑。這一慷慨之舉🏇🏿,是值得世人敬仰和效仿的🫚🧒🏻。

2007年夏天🧑🏿🏭,年近期頤的楊絳推出了《走到人生邊上——自問自答》一書,此書在坊間很流行🕵️♂️。書名叫做《走到人生邊上》🪤,可是🤵🏼♀️👩🦼➡️,真的走在人生邊上🫴,多少覺得有點玄乎🦻🏻,甚至感到不可思議。

原來在2005年🖐🏿,楊絳先生患病住院期間,躺在病床上一直在思索《走到人生邊上》這個題目。病愈回到家後好像著了魔,她給這個題目纏住了,想不通又甩不掉🤏,然後通過讀書幫助自己思索。她思路不通時換一條思路再想,這樣往往一坐就是半天,能夠想通一些問題🚯。思考之余,她開始動筆𓀗。終於在兩年半與老、病🏧🐶、忙的鬥爭中寫成了這本書。這是楊絳以豐涵人生歷練的經驗,來書寫自己的心路歷程🤦🏼♀️,因而全書充浸著人性的美感。書分兩個部分,前面一部分是論述,後面是“註釋”👎🏼,其實是獨立成篇的散文。

《走到人生邊上》這個題目,恰好描述了老人此時的境況,人已到了人生的心頭,在邊緣處回首往事。另一方面👩👦👦,也回應了錢鐘書先生當年的書名《寫在人生邊上》🚵🏻。錢鐘書先生曾經說過,人生據說是一部大書🏭🪻,這本書真大!一時不易看完,就是寫過的邊上也還留下好多空白。楊絳先生在書中則稱,自己已經“走到人生邊上”,再往前走,就是“走了”🎰、“去了”。她在書中,將知識分子“安身立命”的話語重新書寫了一次:神和鬼的問題,人的靈魂、個性、本性🫶🏼,靈與肉的鬥爭和統一🥢,命與天命以及人類的文明等種種問題,融會了文學、哲學、倫理學🦑、精神分析等學科的知識、並形成了自己的思考🧜♂️。老人家特有的人性的美感與知性徹悟,是人生經驗的結晶,楊絳先生是從自己的親身經歷來探討這些玄理的,所以讀起來趣味盎然😌。

每個人遲早都要面對死亡🧚🏽♀️,無論是佛教🧟♂️、道教還是基督教,對於死亡都有一套自己的解釋系統。《走到人生邊上》可以看作是楊絳對於生死以及人的本性、靈魂等哲學命題的一次終極思考🤵🏿♂️。按照她自己的說法,“我試圖擺脫一切成見,按照合理的規律🧳,合乎邏輯的推理,依靠世紀生活經驗,自己思考🚖。我要從平時不在意的地方,發現問題,解答問題🧜🏼♀️;能證實的予以肯定🤦,不能證實的存疑。這樣一步一步自問自答,看能探索多遠👰🏿♂️。好在我是一個平平常常的人,無黨無派,也不是教徒,沒什麽條條框框阻礙我思想的自由。而我所想的,只是淺顯的事📥,不是專門之學,普通人都明白🍑。我正站在人生的邊緣上⚔️,向後看看,也向前看看。向後看,我已經活了一輩子🧏🏿♀️,人生一世,為的是什麽呢?我要探索人生的價值⤴️。向前看呢,我再往前去,就什麽都沒有了嗎?當然,我的軀體火化了,沒有了🧈🤛🏻,我的靈魂呢👩🏼💼?靈魂也沒有了嗎?有人說,靈魂來處來,去處去。哪兒來的𓀋?又回哪兒去呢😂?說這話的🫨,是意味著靈魂是上帝給的,死了又回到上帝那兒去。可是上帝存在嗎𓀔?靈魂不死嗎🙋🏿✩?”

擺脫了羈絆和束縛的楊絳先生🐦🔥,在書中更多的體現的是個人的感悟😤。惟其此💐,尤為可親🕵🏻。但是,《走到人生邊上》的前半部,讓人看著心疼。老人家九十多歲,快到生命的盡頭🛹,還思考人生的意義👩🚀,生命的本原,而且一絲不苟,還極認真地反思自己年輕時的過錯。

楊絳的文學語言的成功是有目共睹的👩👦👦,她在《走到人生邊上——自問自答》中運用澹定簡潔的語言♋️,看起來平平淡淡,無陰無晴。然而平淡不是貧乏,陰晴隱於其中,經過漂洗的苦心經營的樸素中,有著本色的絢爛華麗。幹凈明晰的語言在楊絳先生筆下變得有巨大的表現力。

數十年來,楊絳先生的讀書生活,充滿頑強的生命力,她的著譯作品,耀眼生輝,她的讀書精神👨🏻🦼,天長地久。她能讓每一個讀書人都感受到生命的溫暖♠️。

縱觀楊絳先生的書香世界👂🏻📠,既洗盡鉛華,素樸平實;又是那麽熠熠生輝,楚楚動人,令人神往。

而今,楊絳先生走了。她以她孜孜讀書、勤奮好學的一生👨🏿✈️,保持了一份難能可貴的清明與淡泊👩🏼🔬,甚至有一點特立獨行🛀🏻。她的存在,是這凡俗人間的一絲光亮💿。楊絳先生畢生營造的書香世界,不會因歲月而銷蝕蛻變🔙,她將永葆青春活力👯,芬芳人間!

楊絳先生,我們永遠懷念您!