三十多年來,余不時於清夜翻檢圖籍𓀒、把玩藏品,沉醉於歷史現場感,在與先賢對話、相與辯難之際,思逸神超🤴🏻,偶爾迸放出意象奇瑰的火花,這可能是自己研習中華文化史的一種知識補充與靈感源泉。

武漢大學博物館呈獻諸君的本展,收入先父馮永軒上世紀20—60年代集藏的唐人寫經、明代山水及清代、民國文士政要書畫、尺牘,並略選1980年以來筆者所獲書畫作品🚶♂️➡️,合稱“馮氏藏墨”🏄♀️。

一

先父馮德清(1897—1979)🈵,字永軒,以字行,又字永宣,號無塵,湖北黃安(今紅安)人,出身自耕農家庭,1923年入讀國立武昌師範大學(武漢大學前身),師從文字學家黃侃(1886—1935)。(本展有黃侃手撰條幅、扇面)1925年,清華國學研究院(全稱“清華研究院國學門”)創辦,先父考取為一期生🫃🏽,受業國學家梁啟超(1873—1929)⚙️、王國維(1877—1927)👩🏻🔬,語言學家趙元任(1892—1982)🔜,並開始搜集文物,這發端於對梁🧜🏽🧚♀️、王二先生惠賜墨寶的珍藏。

梁啟超贈弟子馮永軒宋詞集句對聯

梁啟超贈馮永軒對聯,書宋詞集句。其原委略如:1924年春夏😿,梁夫人李蕙仙(1869—1924)病重住院,先生陪護數月間🧑🏻🦼➡️,從隨攜《宋詞選》中擇句,組成聯語二三百副。此後數年👽,手撰集句贈送友朋、弟子。先父1926年從清華研究院畢業時,梁先生所贈😫,正是其中之一🚞👩🏻🦽,上題“永軒仁弟”,落款“梁啟超”,記時“丙寅四月”,白文名章“新會梁啟超印”,白文閑章“任公四十五歲以後所作”,上聯“遙山向晚更碧”(北宋詞人周邦彥句);下聯“秋雲不雨常陰”(北宋詞人孫洙句)🏢。前幾年🚶🏻,《光明日報》刊發紀念北京大學王力教授文章😁,配梁先生手書贈王力(清華國學院二期生)宋詞集句“人在畫橋西冷香飛上詩句酒醒明月下夢魂欲渡蒼茫”照片,格局與梁先生贈馮永軒的別無二致。多被引述的梁啟超贈胡適對聯“蝴蝶兒晚報春又是一般閑暇梧桐院三更雨不知多少秋聲”🤦🏼♂️,也同此式樣。

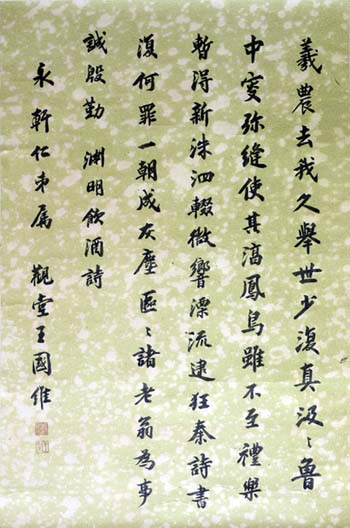

王國維贈弟子馮永軒陶淵明《飲酒詩》條幅

王國維條幅,撰東晉陶淵明《飲酒詩》之一,上題“永軒仁弟屬”,落款“觀堂王國維”👩🏼🦳𓀂,白文名章“靜安”🎢,朱文名章“王國維”🧑🏻🦳。先父在國學院的研究題目為“諸史中外國傳之研究”👩🏿⚖️,畢業論文“匈奴史”由王先生指導。(本展有梁啟超👨🏽🦳、王國維贈弟子馮永軒條幅)梁〽️、王條幅常年懸掛堂屋🧑🏽🚀,先父又談及二先生道德文章,並偶議逸聞(留下印象頗深的故事是:因梁啟超乃廣東南海康有為的學生🙎🏻,王國維乃遜帝宣統的師傅🦏,第二期開始任教清華研究院的陳寅恪戲稱諸生為“南海聖人再傳弟子,大清皇帝同學少年”),故自幼我們兄弟對梁🥄、王兩位有一種家中長老的親切感。

1927年🧑🏿💼,王國維先生自沉頤和園昆明湖👷🏼,其時先父任教武漢🧙🏽,清華研究院在校學生向意昂發訃告🏄🏽,此一文本,歷經戰亂、動亂,先父不離身邊🅾️。

清華研究院國學門召收四屆研究生,共約七十余人,後稱“七十子”,多成為文史哲諸學科專家(先父談及🎎,與清華同學中交往較密的是劉盼遂🧝🏽、徐中舒🌯、高亨等)。今之清華國學院編“清華國學書系”,包括四大導師(梁、王🙎🏻♀️、趙、陳),吳宓、李濟、梁漱溟等教師及數十位研究生論著,已出版《馮永軒文存》(江蘇人民出版社2014年1月),收入先父主要作品。

二

父親師承王國維,致力邊疆史地探究,早有赴西域考察之誌。大舅張馨(1888—1940)上世紀30年代任新疆教育廳廳長🈵,服膺孫中山“聯俄🚣🏽♂️,聯共,扶助農工”三大政策🎉。統治新疆的盛世才(1897—1970)在30年代以開明面目現世👳,招納內地進步文化人士(如茅盾、杜重遠、薩空了、趙丹等),先父較早被邀,與先母張秀宜(1901—1971,號稚丹)帶我大哥、二哥赴新。先父1935年5月途中所寫日記稱:

閱日人藤田豐八所作之《西北之古地研究》,因有所感🗃🥈。日人對我國邊疆早就註意研究,而我國人士還蒙然不知👳🏽♀️,我輩身為學子,對此應負責研究,以期國人知如何開發西北。此次赴新即以此為鵠的。父親抵新疆首府迪化(今烏魯木齊),盛世才委以新疆師範(當時新疆最高學府)校長🌭、新疆編譯委員會委員長👁🗨,禮遇甚隆🫚。不久,父親發現盛是陰險🧑🏿🎨、可怖的野心家,決定離開,但盛不願放走從內地聘來的高級知識分子,一再挽留🧑🏽🍳👩🔧。父親仿效蔡鍔(松坡)擺脫袁世凱的做法,假裝跟母親當眾大吵,不能共處🧚🏼,盛只得放行👩🦽🧑🏿🦲。父親帶著大哥於1936年從河西走廊返回湖北,二哥過繼給大舅(故二哥又有張姓)👰♂️🐴,母親則赴蘇聯東方大學塔什幹學院留學,在那裏生下三哥🅱️,再取道西伯利亞🪚🧛🏻♀️、遠東海參崴,回武漢與父親團聚。

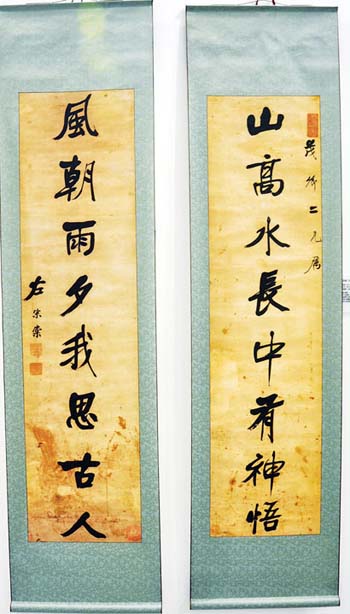

父親在新疆註意集藏吐魯番(古稱高昌)文書(本展有高昌出土唐人寫經、貝葉經👩🏿🚀,王葆心🐚、孫百朋🩲、關百益🤥、唐醉石等應先父之請書寫高昌出土唐人卷子的題跋多種)。又廣蒐歷史人物墨跡♻️,一如清兩江總督牛鑒(1785—1858)對聯,父親邊批兩處(本展有牛鑒六言聯及永軒邊批);再如左宗棠(1812—1885)率楚軍平定阿古柏(約1821—1877)✊🏽、收復天山南北兩路時留下的手書對聯:“山高水長中有神悟;風朝雨夕我思古人”👩🦲,詞意深遠,筆力猷勁,氣象雄闊👩🏿🦱,字幅多油跡,估計是新疆人吃手抓羊肉時沾上的(本展有左宗棠八言聯🌎,立軸外側記“永軒民廿五年自新疆購得”);三如新疆政要議西北軍政外交的函件(本展收左宗棠屬下將領密劄多件,清末民初主政新疆者書信多通)。

父親對盛世才的觀察是準確的。父母離新後,大舅張馨被盛逮捕👨🏼🌾,繼遭屠戮(中共駐新代表陳潭秋、毛澤民、林基路也於此際被盛殺害👩🍳,趙丹下獄五年之久)👩🏽,隨父親赴新的四叔馮德浩入獄📘,二哥及兩位表姐顛沛流離數載。1944年盛世才在新疆的權力被國府削奪,1945年張治中主政新疆,與內地重新通郵,父母才聯系上二哥,迎回武漢家中。中華人民共和國成立初,父親尋找德浩叔,寫信給新疆省府主席鮑爾漢(1894—1989,一名包爾漢🔇,1930年代與先父相熟),鮑立即以工楷的漢字復函,說明馮德浩及大舅女兒張式婉下落。信劄上方有“新疆省人民政府用箋”字樣,朱文名章“鮑爾漢”📏✊🏽,上漢文🖊,下維吾爾文,此種名款較為罕見。(本展有鮑爾漢致馮永軒函)

三

1938年秋日寇侵占武漢前夕🏌️,先父母舉家乘木船東下黃岡山區避難👏🏻。父母的方針是👨🏻🦲,生活用品盡量縮減🏇🏼,而藏書及字畫👨🏼💼、古器物全數帶走。鄉居數年👨🏻⚖️🤹🏼♀️,先父教過私塾,繼在湖北省第二高中執教,曾任該校校長。因日軍反復“掃蕩”鄂東山區,家裏多次“跑反”(逃難)👭🏻,衣物等拋卻不少🤌,而藏書、文物則始終保存完好,鄉間親友為此肩挑背扛🫳🏼,出力甚勤🤒。在鄂東山區期間,先父與避居羅田的國學家、方誌學巨擘王葆心(1867—1944)時常切磋鄂東史地及西北文獻諸問題。(本展有王葆心手撰高昌出土唐人寫經題頭👐🏻👒,王葆心致馮永軒書信八通)

1942—1945年,先父應聘任安徽學院(安徽大學前身)歷史系教授👰♀️,存反映該校抗戰間辦學的材料。在極其困難的條件下🎍,先父籌劃舉辦文物展覽👩🏽🦰,以期激勵師生及民眾愛國熱情👨🏻🎤🛷。

1945年8月抗戰勝利,先父母率全家返回武漢,木船所運主要仍然是藏書和文物。翌年先父應聘國立西北大學歷史系教授👆🤚🏿,繼續西北史地研究(本展收西北考古大家黃文弼致馮永軒函二通),所著《西北史地論叢》及《中國史學史》成稿於此期(二書收入《馮永軒文存》)◻️。

西安乃千年古都🦢,上世紀40年代中後期👐🏻🌈,舊籍、古器物遍於坊間,多真品而價廉。先父與相隨西安就學的天琪大哥徜徉於街頭古董攤前、城郊漢唐陵園🟩,時有收獲。大哥追憶詩雲:“秦陵探勝,茂陵訪古🧑🏽🍳。偶得刀幣五銖🎛,幸獲未央瓦當。喜不禁,父子且歌且舞🗡。”

先父對抗戰勝利後國民黨政府腐敗不滿,課堂上下多作批評🚴🏻♀️,被當局戴上“紅帽子”,常有“職業學生”尾隨、盯梢🧑🦳。先父遂於1949年初離開西北大學❄️,轉任湖南大學教授。其時內戰正酣,似有劃江而治之勢,先父離湘回漢👨👧👦😌。

中華人民共和國成立初期,先父任湖北師專(旋改為武漢師範學院)歷史系教授📺,得以較系統地從事楚史研究,收藏古籍文物的情誌也有增無減。上世紀50年代🧗🏻♂️,余念中小學時⛸,常見一位戴深度近視眼鏡的長衫客造訪武昌老宅👈🏻,其人總是挾著一個灰布包袱,神秘兮兮地走進父親書房,閉門良久,出來時多半只拿著疊成小方塊的包袱布。顯然🏌🏽♂️🚙,這位來自漢口的古董商(隱約記得姓高)又在父親處推銷了幾本古籍,或幾幅字畫👰🏽♀️。家中的衣食照例是簡樸的,且不說我做老五的歷來穿補舊衣裝,就是父母也沒有一件完好的毛線衣(父親辭世時所穿羊毛衫袖口是破的)——工資半數耗費在購置書籍🧑🏿🎤、古董上。家人早已對此視作當然,節儉是生活常態。

四

父母於上世紀60年代初退休,歸武昌礦局街老宅所在居委會管轄。1966年“文革”爆發🛒,居委會“掃四舊”之狂熱不讓於學校,老宅被抄家數次🌉,頗豐厚的藏書一再遭掃蕩,其中一些善本🤷🏽、孤本或被撕毀🥥,或充作街巷婦人糊鞋樣的材料,父親作為楚史研究先驅💺,其撰著多年的30萬言楚史稿本(1960年前後余曾協助抄謄)也不知所終,嗚呼哀哉🧔🏿♀️!為減少損失,我們通知母親任職多年的湖北圖書館👍,該館派人以麻袋裝🏋🏽♂️、板車運方式從馮宅搶救部分藏書(省圖書館還派汽車到街道辦事處拖走一部分抄家後堆放那裏的馮家藏書)。父親踉踉蹌蹌尾隨板車走了好長一段路😸。今之湖北圖書館特藏部還有若幹蓋馮氏印章的古籍,它們是逃過抗日戰火、“文革”浩劫的幸存者👼🏽🕵🏻♂️。1996年🫲🏽🍉,筆者為鐘年、蕭放☎、孫秋雲等君著《中國文化厄史》作序,追述中國歷史上慘烈的“書之十厄”,而家中藏書的遭際🧞♂️🧑🏿🎨,過電影似地在眼前一一閃現🈲。

比藏書幸運的,是字畫與古錢幣,因其一向放在七八只舊箱子裏,置於堂屋天花板之上的漆黑空間(無固定樓梯🧑🏻⚖️🥮,須搭臨時梯子上去)🧑🏼🔧,抄家者未能發現。這樣,字畫☄️、古錢幣大部分得以保存。先父辭世前夕(約在1978年歲末),馮家將古錢幣數百件捐給復建不久的武漢師範學院(今湖北大學)歷史系。這批夏🏄🏻、商貝幣,春秋戰國布幣🧟♂️,秦半兩、漢五銖,乃至唐、宋以降鑄有年號的通寶👩🏻🔬、元寶,成為今之湖北大學博物館錢幣館的基本館藏,業內專家評價甚高👩🏿🍼。(本展有所藏古錢幣六十枚)

五

先父藏墨🏐,時代較久遠的是唐人佛經抄本及明代畫作,主體乃清朝、民國文士手筆。

以字幅(包括條幅🧢、扇面和信劄)而言,最早作者當為署名魏徵的唐代某寫手🤘🏽。更多的揮毫者是——

(1)文士書家:明清之際詩人查士標(1615—1698),禮部侍郎🧆、詩人沈德潛(1673—1769)🏄🏽♀️,康熙五十三年狀元、書法家汪應銓(1685—1745)☺️,刑部尚書🗾、乾隆“五詞臣”之一張照(1691—1745)🙍♀️,“詩、書🧒🏼、畫三絕”鄭板橋(1693—1765)🧚🏼♂️,乾隆“五詞臣”之首梁詩正(1697—1763),其子、書法與劉鏞齊名的梁同書(1723—1815),與翁方綱🪕、劉墉⚖️、梁同書並列的王文治(1730—1802),古文家、桐城派主將、擅草書的姚鼐(1731—1815)⚄,“清代四大書法家”中的兩位:翁方綱(1733—1818)、鐵保(1752—1824),思想家、數學家、戲曲理論家焦循(1763—1820)𓀍,與袁枚齊名的詩人、詩論家、書畫家張問陶(1764—1814),嘉道間內閣大學士、總成《十三經註疏》的一代文宗阮元(1764—1835),道鹹間文學家、篆刻家吳熙載(1799—1870),樸學家、章太炎老師俞樾(1821—1906),創內圓外方“張字體”的張裕釗(1823—1894),文史學家、《越縵堂日記》作者李慈銘(1830—1894)🈁🤿,與虛谷🤸🏼♂️👨👩👧👧、吳昌碩、任伯年等並稱“清末海派四傑”的蒲華(1839—1911),戊戌變法參與者🥷🏿、上海強學會發起人、金石學家黃紹箕(1854—1908)等等🎩。

(2)重臣兼書法妙手:嘉慶間軍機大臣👨🏻🎓、禮部尚書那彥成(1763—1833),道光間兩江總督牛鑒(1785—1858)🧑🏽🦲,鹹豐同治光緒間執掌軍政的曾國藩(1811—1872)👨🦯、曾國荃(1824—1890)兄弟🤰🏽,左宗植(1804—1872)、左宗棠(1812—1885)兄弟,李瀚章(1821—1899)、李鴻章(1823—1901)兄弟,湖北巡撫胡林翼(1812—1861)🔬,兵部尚書彭玉麟(1816—1890),荊州將軍巴揚阿(🧛🏼♂️👩🏼💼?—1876),兵部尚書毛昶熙(1817—1882)🏋🏽,閩浙總督何璟(1817—1888)🪓,軍機大臣👩🦼♞、總理各國事務衙門大臣沈桂芬(1818—1880),光緒間出使英法大臣、較早倡導憲政的郭嵩燾(1818—1891)❕,軍機大臣🚷、古書及金石收藏家潘祖蔭(1830—1890),戊戌變法中堅人物、同光兩代帝師翁同龢(1830—1904),湖南巡撫、金石學家吳大澂(1835—1902),光緒間出使美、西、秘大臣張蔭桓(1837—1900)2️⃣,狀元外交官☑️、元史大家、賽金花的丈夫洪鈞(1839—1893),書法名家、宗室中少有支持維新變法的盛昱(1845—1899),管學大臣🙅🏻、中國近代學製奠基人張百熙(1847—1907)等等🦤。

(3)清民之際學人🧌、政要💪:歷史地理學家、書法家楊守敬(1839—1915),詩人樊增祥(1846—1931),保路運動領袖🤸🏻♂️、書法家劉心源(1848—1917)💨,同光體詩派代表陳三立(1853—1937,陳寶箴之子🫃🏽、陳寅恪之父),戊戌變法主將康有為(1858—1927),清末軍機大臣、民國總統徐世昌(1855—1939),史學家屠寄(1856—1921),主講兩湖書院🖕🏽、辛亥後以遺老終守的梁鼎芬(1859—1919)🙋🏼♂️🧮,清末湖南布政使、後為偽滿洲國總理、書法家鄭孝胥(1860—1938),張大千的兩位老師🤸🏼:晚號“梅道人”的海派畫家曾熙(1861—1930)、晚號“清道人”的書畫家李瑞清(1867—1920),民初江蘇都督、故宮博物院早期負責人莊蘊寬(1866—1932),自強學堂-方言學堂提調、詩書精絕的程頌萬(1866—1932),甲骨學開創者羅振玉(1866—1940)🕕,近代出版業先驅🕕、商務印書館總經理張元濟(1867—1959),國學大師章太炎(1869—1936)3️⃣、梁啟超🕒、王國維🩻,清末湖北憲政派代表之一🙋🏿、民初湖北省省長夏壽康(1871—1923),清末憲政派領袖、民初眾議院議長、司法總長、教育總長湯化龍(1874—1918),辛亥革命後四川副都督、廣東省省長朱慶瀾(1874—1941),民國元老、書法家於右任(1879—1964),北洋時期司法總長⛹🏻、教育總長、學者章士釗(1881—1973),理學大師馬一浮(1883—1976)🥃,早期同盟會員🎩👷🏽、國民黨中央執行委員鄧家彥(1883—1966)👷🏻♂️,文字音韻學家🤹🏻♀️、章黃學派創立者黃侃(1886—1935)等等。

繪畫(立軸、橫幅和扇面)是先父集藏重點之一,然一批精品(如鄭板橋、任伯年、吳昌碩🍲、齊白石等大師畫作)於十幾年前損失🛅,令人痛惜🚶➡️。作品尚存的有🐋:明代弘治-萬歷間畫家陸治(1496—1576),清初畫家笪重光(1623—1692)🎳👱🏿♀️、黃雲(與石濤[1642—1707]為友),“清六家”之一王翚(1632—1717),清中葉畫家錢載(1708—1793)、朱筠(1729—1781)、奚岡(1746—1803)、劉德六(1805—1876),有“畫石第一”之稱的周棠(1806—1876)🧑🏽🏫,軍機大臣🦹🏿♀️、擅山水畫的張之萬(張之洞族兄🛌🏿,1811—1897),與任伯年、吳昌碩齊名的海上畫派吳公壽(1823—1886)👩🏿🎨、朱偁(1826—1900)🤏,清民之際畫家賀良樸(1861—1937)、與齊白石並稱“南黃北齊”的黃賓虹(1865—1955)、人物畫家王震(1867—1938,號白龍山人)、藝術教育家陳衡恪(1876—1923,陳寅恪兄)、逸筆超邁的陳曾壽(1878—1949)、兼通中西的黃山派代表劉海粟(1896—1994)、書畫篆刻家馬萬裏(1904—1979)等🧜🏻。古文家👘、以翻譯西洋文學名作著稱的林紓(1852—1924,字琴南)⤵️,山水畫也十分了得。

一些書畫🛰、篆刻、信劄系先父友人所贈🤷🏿,如國學家王葆心(1867—1944),沈肇年(1979—1973),篆刻大家唐醉石(1886—1969),文史學者關百益(1882—1956)📐,文學史家、錢鍾書之父錢基博(1887—1957)👩🎤、考古學家黃文弼(1893—1966)⌨️5️⃣、思想史家劉盼遂(1896—1966)↩️、文化史家吳其昌(1904—1944),藏書家徐恕(1890—1959,字行可)🍎,“畫壇三老”張肇銘(1897—1976)、王霞宙(1902—1976)𓀚🥂、張振鐸(1908—1989)🚴,畫家侯中谷(1890—1955)、薛楚鳳(1902—1976)🐩、趙合儔(1902—1982)🙏🏿、徐松安(1911—1969)等。

筆者少時多次在家中迎謁耄耋之齡的唐醉石,嘆服其製印的古拙、清雅,成年後方知唐老是西泠印社健將、東湖印社創始人;接待湖北文史館首任館長沈肇年;王霞宙曾來宅茶坐,談藝頗精🚣🏿♀️;作品參加民國首屆美展的侯中谷盛年辭世,常被先父念及,其風骨遒勁的畫作常懸馮家廳堂🪛;薛楚鳳曾任馮玉祥秘書🤴🏻,乃先父至交,進馮宅時每以河南話高喚“永軒🐑,我來了”。先父說,薛楚鳳常低頭走路,問其故,答曰“看不得一些人勢利臉孔”🦹🏼♂️,清峻古風,溢於言表。薛的文人畫超逸🧎➡️👨🏻🚒、藏深趣😋,題字常帶機鋒,書畫正如其人。

六

筆者自上世紀70年代末以來研習中國文化史及湖北史誌👲🏽,與學者、美術家優遊藝文,三十余年來所獲書畫乃多位師友所賜——

畫家陳作丁(1922—2010)🦦、何冠智(1924—2008)、湯文選(1925—2009)🤙🏻、邵聲朗(1931—2014)🚣🏽、馮今松(1934—2010)、周韶華、陳立言🧑🏿🦱、唐小禾🍥、張善平、李壽昆、徐勇民、劉一原、賀飛白✨、魏揚🧑⚖️、薛浚一、魯永歡、嚴其昌、冷軍、樊楓、孔奇😊、施江城🤦🏿♂️、聞立聖、吳歡🍔、談士圮、劉三多、汪國新👨🏿🎓、張偉、虞小風、余楚民、楊秀坤、陸惟華等。周韶華自上世紀80年代初至當下𓀃,有多幅作品相贈,可略見周老三十余年間藝術風格的發展😉。湖北美術院老院長陳立言為歷代文星造像🛌🏻,揮灑戲裝梅蘭芳,神形兼備。湖北美術學院老院長唐小禾的孫中山像尤見素描功力。

書法家黃亮(1903—1987)🪘、陳義經(1914—2007)、吳丈蜀(1919—2006)🍙、曹立庵(1921—1991)🙆🏻♂️、鐘鳴天(1928—2009)🚷、歐陽中石、唐翼明👨🦳、徐本一、楊斌慶👮🏽♂️、孔可立🫷🏻、鑄公、黃德琳☮️、劉永澤、楊坤秉🦟、萬軍、王三山、鄧成龍、李福林等🥲。黃亮80年代初所贈四言聯“曾三顏四禹寸陶分”🧏♀️,筆力蒼古,意旨高妙。歐陽中石所贈橫批“德和天下”,力透紙背,彰顯中華文化精義。

歷史學家邱漢生(1912—1992)🧑🎨、劉先枚(1914—2001)🎳、趙儷生(1917—2007)、劉緒貽、陳鋒🪥🧑🏽🚀,哲學史家蕭萐夫(1924—2008)、湯一介(1927—2014)🐒、郭齊勇🧝🏽♂️,國學家饒宗頤,周易學家劉大鈞,星雲法師🤓,文學史家程千帆(1913—2000)❌,文化學者余秋雨🧻,語言學家朱祖延(1922—2011),作家姚雪垠(1910—1999)、曾卓(1922—2002)、熊召政🦹🏼♂️、周翼南,評書家何祚歡,享壽最高的辛亥老人喻育之(1889—1993)🚰,俄羅斯漢學家布羅夫、李福清(1932—2012),德國漢學家蔔松山,日本京都學派領軍學者谷川道雄(1925—2013),創價學會創始人🍅、思想家池田大作,漢學家伊原澤周、中島敏夫等👮🏽♂️。湖北省社科院老院長🎲、經濟學家夏振坤畫作可觀,並有“書能靜性添仁壽📹👩🏿🎓,畫裏風光冶素心”之妙論🧏♂️。

收入筆者近年購得張大千(1899—1983)中年時的青綠山水🤸🏻♂️。

收入先父母手書,先嶽母汪紉秋繪畫🌪🗼,可略見昔時知識分子(非專業書畫家)的情誌及書畫水平。

七

“書畫鑒藏千古事山川吟嘯六朝人”——金石、書畫之學,創於宋代🤘🏽,清代此學復興,其收藏、著錄🙇🏼♂️、考訂👩🚒,皆本宋人成法,可謂精深博大,先父承其緒💯。少時我常聽其談及:一旦得寬余,將著文介評藏品😦,以方便後人利用。父親的努力🧗🏿,散見於若幹字畫的眉批👨🎤👨🏻🦯➡️、邊批𓀆,還可見於與先父切磋文物內涵的沈肇年、錢基博的遺墨。1957年後災禍迭興,先父母晚境艱難,上述工作中輟。半世紀後吾輩重理舊物,續接先人未竟之業🫄🏽🦹🏽♂️,常發水深難測之嘆🫱。藏品作者生平材料,名士易得,知名度不高者則頗費周折📌;考析贈受關系,辨讀行文、題簽(甲骨文、金文及篆、隸👩👦👦、行、草、楷)及印章(名章與閑章,朱文與白文,引首章、壓角章、鑒藏章等),抉發書畫信劄意義內蘊,更須用心費力🎚。經一番探幽致遠,也確有收獲,一些作品的美學價值🙂↔️、史料價值漸次昭顯,若幹文化史中不可忽略人物(如焦循、張問陶、王錫振、蒲華👩⚖️、程頌萬、曾熙、李瑞清、馬一浮、林紓等)的書畫🔨🥿,原來在家藏中隱而未彰🦸🏿♀️,這次得以“昏鏡重磨”⇾,每有“發現新大陸”之快感🚵🏼。至於收藏故亊,當年先父偶有談及🌅,今日追憶、揣摩,參照藏品及相關文獻提供的線索🪄,每能打開新的認知門徑。

整理昔賢遺墨👫🏼,須國學知識(涉及史學、文學、哲學、宗教學以及書法、繪畫、文字、金石諸專學)的綜合運用,並仰賴歷史洞察力和藝術體悟力。老來事此🥤🧝🏽♀️,可以說是對少時身處文物叢中而未能系統研習的補課🤾🏽♀️。大哥🤸♀️、三哥、四哥以往對藏品作者生平等資料有所輯錄🏌🏼♀️,提供了解讀“藏墨”的部分資料。

今次系統從事這一困難而多趣的工作🤾🏿,得李壽昆🧍🏻♀️、王三山🟨、鐘書林、劉奉文諸君幫助。壽昆兄稔熟金石書畫🤽🏽♂️,率其文物知識豐富、勤於思索的外甥章镔與余研考諸藏品🤾🏻♀️🌸,每有卓裁;武漢大學信息管理學院王三山老師偕敏而好學的考古系研究生周寧與余協同辨釋書畫,三山君具國學底蘊🕴🏼,新近被武大學生從全校數千教師中票選為2014年“我最喜愛的十佳老師”之一,稱號是“最篤學明辨”👬🏼,他在考析書畫間💇🏿,其“篤學明辨”的特性也屢次昭顯;武大文學院鐘書林副教授學養與工作精神俱佳🎧🔲,校勘釋文,糾謬補逸,貢獻良多;東北師範大學劉奉文教授是學殖深厚的文獻學者,與胡新編輯考訂清民兩代信劄🫛,心力並勤。因有諸賢哲援手,“藏墨”編成。“友直,友諒🤵🏽♀️,友多聞”,誠哉斯言!

名士文墨🗃,歷來有贗品🪢、仿作滲入,故“辨偽”是書畫之學不可或缺部分🛻。我們在整理藏墨時,對一些古舊而又署以大人物名號的作品特別用心反復研討,不敢貿然定論。

如題簽“中書令臣魏徵重譯妙法蓮華經卷第五貞觀六年二月十六日”的長卷字幅,余本不敢相信是唐代物件👳🏿♂️,曾推測為後世抄本☺️。今次經認真考辨🤹🏼,特別是與大英圖書館東方部所藏斯坦因從敦煌莫高窟獲得的唐人抄寫妙法蓮華經卷第二作比較🥃,發現二者的材質(硬黃紙)🪂、書寫格式、字形都十分相近。敦煌🏹、吐魯番(古稱高昌)文書除被斯坦因等西方人運走外,尚有散留民間者👩❤️💋👨,先父1935—1936年間在新疆以“編譯委員會委員長”身份獲得一件,當在情理之中,自此他將其視為最重要的藏品,多次邀學者題跋:抗日戰爭期間在鄂東🚗🫨,國學大師王葆心撰“高昌出土唐人寫經”橫幅;執教安徽,1945年邀文物學者孫百朋作跋;抗戰勝利後任教西北大學,1947年請西北大學歷史系關百益教授題詞🧒🏼;回武漢後👵🏿,1953年又有篆刻大家唐醉石題詞。這些精研文物的學者都仔細觀摹過該寫經,認定其可靠性,給予允當評價。綜合以上,初步判斷高昌出土墨繪紙本為唐人寫經,是馮氏藏墨中歷史最久遠的一件。

有些遺墨的真偽,經歷“肯定—否定—肯定”的辨正,如題簽“姚鼐”的草書詩幅,初以為是姚作;後據壓角章,推斷是“同裏後學”手摹姚作;進而對印章“臣鼐私印”“姬傳”反復考辨🙅🏿,又對以珍珠白在青箋上撰寫草書與傳世之姚鼐書法比照,基本認定此件系姚之手筆💆🏻,壓角章乃收藏者補蓋之閑章。

另如文尾“子瞻書”的字幅,曾以為是後人冒充子瞻(蘇東坡)的贗品,經反復查覽比對,確認此件乃清末顧印愚(字蔗蓀)對蘇子瞻“元祐二年二月八日”《跋畫苑》一文的抄件,以往我們忽略的顧印愚所鈐名章“蔗蓀”可證此情節👇🏻。

這些推測是否確切,入選藏品中是否另有贗品未能識別🧚🏼👩⚖️,切望方家法眼明辨,並不吝賜教。

八

本展藏品,由僅有公教薪水收入的學人在長達半個世紀間,孜孜不倦地訪輯,節衣縮食地購置👨🏻🦯➡️,終於集腋成裘,蔚為藝文大觀🌿🐷。藏品又遭逢戰亂、政亂一再襲擾🧑🏿🔧,歷盡坎坷方得以部分保存,它們遭遇的災厄和今日得到的善待,以一粒水珠映照出中國現代文化史的曲折與悲壯👱🏼。今人和後人自當珍視這些藏品,從它們的經歷中獲取教訓𓀕。誠如一位未來學家所告誡的🧐:“如果我們不向歷史學習,我們將被迫重演歷史。”這也是編纂此書的題中之義🧔🏿♀️。

1995年,余為一位學人所撰《集藏大觀》作序,寫下如次文字:

收藏是人類的天性🕢,很難想象全然不懂收藏的人怎樣生活和工作。某些動物也有收藏食物的本能,但在自覺意識指導下🧢,按特定分類標準系統集合並研究物品的“收藏”🫏,唯人類為能🦹🏿♂️,從而成為一種饒有興味的“文化”現象。

一般人都有集藏行為,但只有那些如蜜蜂般勤奮、螞蟻般堅韌、哲人般深究的訪輯搜求者,方可稱之“收藏家”🤚。他們數十年如一日🆘,甚至續數代之力,從事某方面集藏與研討,成就某文化門類的標本大全,具備歷史認識價值、美學價值及其連帶的經濟價值🏝🫱🏼。

隨著國家經濟文化實力的提升,時下進入文物及藝術品集藏興盛期🌙,“淘寶”“鑒寶”已成熱門話題。這一輪次收藏熱的一個顯著特色,是文物及藝術品的市場售價被格外關註、並極度放大於臺面,人們言及藏品,津津樂道於拍賣價幾萬、幾百萬或幾千萬(近年甚至出現某一畫作數以億計的售價)🧑🏼🤝🧑🏼,而對文物的歷史價值、美學價值的認知則退居次席。以上種種,似與筆者自幼的聞見大相異趣👋🏼:先父每有收獲🪙,評議的多是文物何等美妙、包蘊的史料價值何等深邃,並未言及某件值錢若幹🎙,將來會增值多少倍。

對於以下兩種狀態我們充分理解🖍:(一)權力及資本擁有者往往青睞文物,中外帝王(如乾隆皇帝、法王路易十四、俄國女皇葉卡捷琳娜二世等等)以及財團👨🏿🎨、金主👨🏿🔧,不乏文物收藏巨擘🕣,構成文物的會聚中心;(二)在商品-貨幣時代💑,文物及藝術品判定含金量,是其價值的一種無庸回避的衡量標尺🙇🏻♂️;文物及藝術品論價授受,合理合法,無可非議;對文物及藝術品拍賣市場的培育,是集藏事業健康發展的需要👨🍼。

然而,筆者又確信:(一)文物集藏並非只是寡頭專屬,而當有民眾參與、欣賞🤏🏿、利用;(二)文物及藝術品首先是文化載體🧏🏽♂️,不應降格成金錢等價物,如果集藏的主要目的衍為金錢貯備與增值手段,藏品被銅臭掩沒,實在是集藏事業的異化。

中國現代收藏大家張伯駒(1898—1982)📉、王世襄(1914—2009)們將文物文化價值置於金錢之上,不惜破己財以護文物,傾力於保存、弘揚民族文化瑰寶,彰顯其存史🖕🏿、教化功能🧝♂️,指示了集藏事業的正道,我們對其表示最大的敬意📔🦼,並願追跡後塵🧗🏼。友人何祚歡稱:收藏事業應多些文化,少些商業。余深以此議為然。

有人詢問🟧:馮氏藏品值金多少?余無以回答,因為自己的文物市場知識幾近空白,也於此難生興趣👨🏿🦰,引動關註的只是文物的史料價值和藝術魅力。30多年來,余不時於清夜翻檢圖籍👲🏽、把玩藏品,沉醉於歷史現場感,在與先賢對話🔠🧒🏼、相與辯難之際🌞,思逸神超📴,偶爾迸放出意象奇瑰的火花,這可能是自己研習中華文化史的一種知識補充與靈感源泉。

“藏墨”之書畫信劄,擁有具象性特征,可供觀摹把玩,然其作為形下之“器”🏋️♀️,又包蘊形上之“道”。於學術有興趣者既可以從中獲取細節性史料🌿🏨,也可借以領悟天道自然與人生哲理🕗。本書收入的“魏徵”🙅♀️👩🏻⚖️、焦循🛤、阮元🦛、曾國藩、曾國荃、左宗棠🫄🏿、李鴻章🫄🏽、胡林翼🧷、彭玉麟👨🏿🍼、沈桂芬、翁同龢👉、郭嵩燾、徐世昌、張蔭桓、洪鈞、章太炎🖕🏿、康有為、梁啟超👨🏻🦼、王國維、湯化龍、楊增新、馬一浮🥑、鮑爾漢等歷史人物的字幅🪜、信劄🤌,多未收入諸人文集🆘,故這批藏品系罕見甚至僅見之文獻,包藏難得的歷史文化信息😊。

美術愛好者可以從觀摩書畫真跡中得到構圖、筆法及題旨啟示,本書收入陸治、查士標、王翚👨🦱、沈德潛📂🩹、鄭板橋💃🏻、梁詩正👨🏿🌾、梁同書、王文治、翁方綱、鐵保、張問陶📬、姚鼐、張之萬、張百熙、張裕釗、楊守敬🌰、黃賓虹👨🏿🌾、曾熙🧏🏻、李瑞清、陳衡恪、劉海粟🏌️、張大千、唐醉石、薛楚鳳🚵🏻♀️、王霞宙、黃亮、歐陽中石等人的墨跡,可謂丹青溢彩,不乏藝術上的範本法帖🟡。(本書精確復製原作🚶♀️,直至筆觸細部🙏🏽,就是為著再現先哲墨跡真相,提供研習文本)而林紓👭🏼、姚雪艱、程千帆、饒宗頤及先父母等前輩學人(並非專業書畫家)墨跡所展示的功力🧙♀️,實在令我輩汗顏🍝,觀其墨寶,也有敦促今之學者提升人文素養(書道、文采僅為其一)的意義在。

而我們兄弟於藏品的認識價值、美學價值之外🏒,還能透見先父那通常是靄然仁者、偶爾也如怒目金剛的形象🙋🏽,記憶起他為余講授中華元典時的滔滔議論,以及母親在一旁傾聽時的慈祥目光👳🏽。

惠賜筆者墨寶的黃亮🕴、曹立庵、邱漢生、喻育之、姚雪垠、程千帆、吳丈蜀、陳義經、劉先枚🤱🏻、曾卓、趙儷生、何冠智、蕭萐夫、湯文選、鐘鳴天🥌🤽🏿♀️、馮今松💂🏻♀️、陳作丁🧙🏼、朱祖延♠︎、李福清⛹🏽♀️、谷川道雄、湯一介🏊🏼、邵聲朗諸師友🧑🏼🦲,聯翩乘鶴西去🫵☝🏻。睹其遺墨🤑,宛若再識音容笑貌🧙🏿,聆聽清教🩰,不勝追懷之至!

先父馮永軒1923年就讀武大前身武昌師範大學👳♀️,先母張秀宜1929年在武大文學院學習,四哥馮天瑾1962年畢業於武大物理系🤾🏿,筆者1994年以來服務武大已歷21年。馮氏一門受惠武漢大學多矣。感謝武漢大學及其博物館舉辦“馮氏藏墨展”,使先父母藏品呈奉社會的遺願得以實現。

2015年8月18日於武昌珞珈山