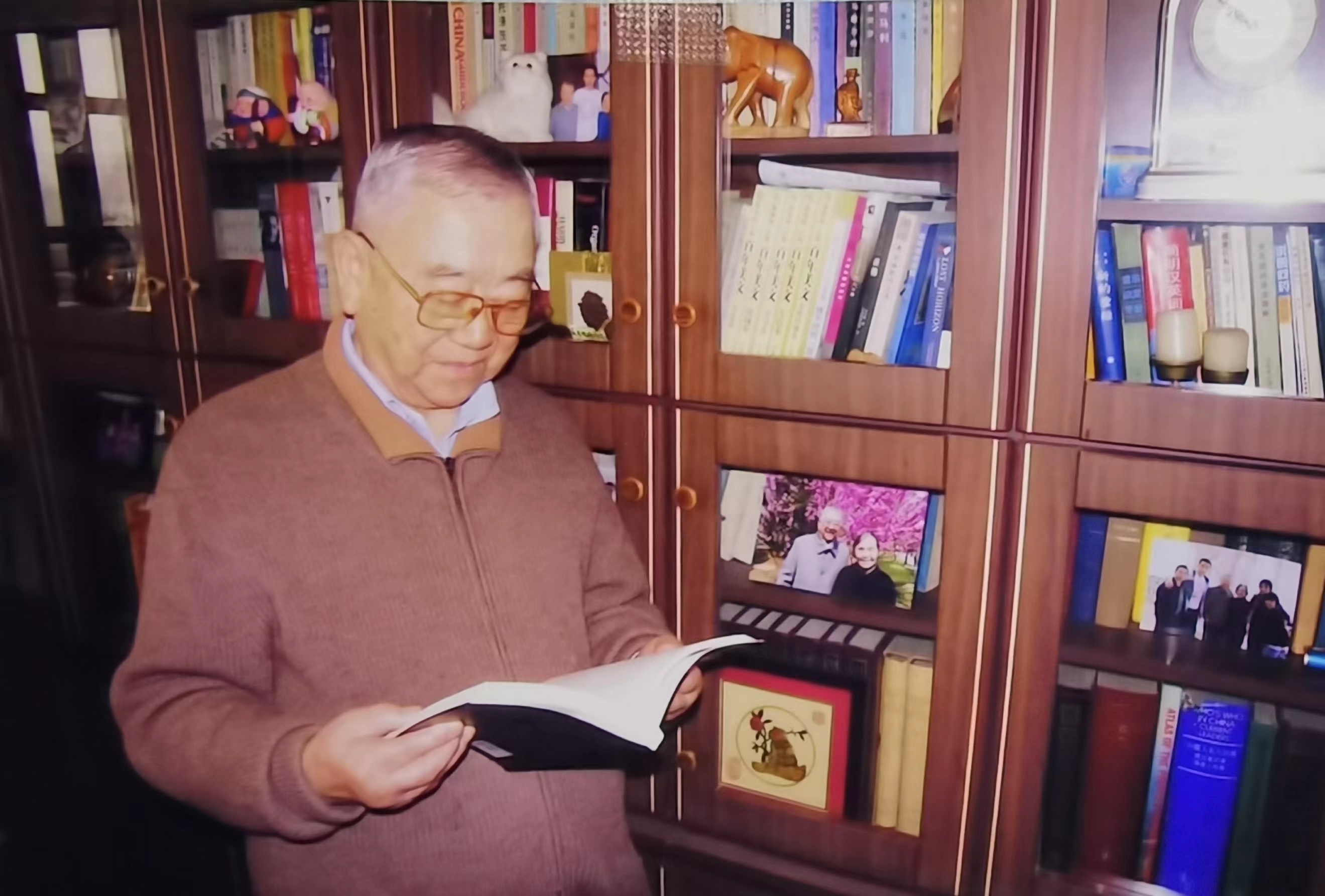

蔣愷(1924-2021)

導言

中國70年來翻天覆地的變化🍫,鑄就了父親70年豐富的人生經歷;父親經歷的每一宗大事件,是他個人命運的寫照💆,更是國家變化🤐、發展、富強的縮影。

記錄父親的70年人生軌跡🙍♀️,我們看到的是他們那一代人有著怎樣的家國情懷🤸🏻♂️!

我們的父親1924 年出生於雲南大理鶴慶,那是滇西橫斷山脈南端的一個小地方🌬。父親的祖輩明朝時期為官,從南京派遣到了雲南✳️,後來也就落籍於此地了,而我們的奶奶則是雲南當地的白族人🚱。為了生計,爺爺離開鶴慶去了昆明經商,1930年前後,奶奶帶著兩個未成年的孩子——我們的父親和姑姑🧓🏻,坐著滑竿一路顛簸🐷,去昆明尋找爺爺。父親從此離開了自己出生的地方。

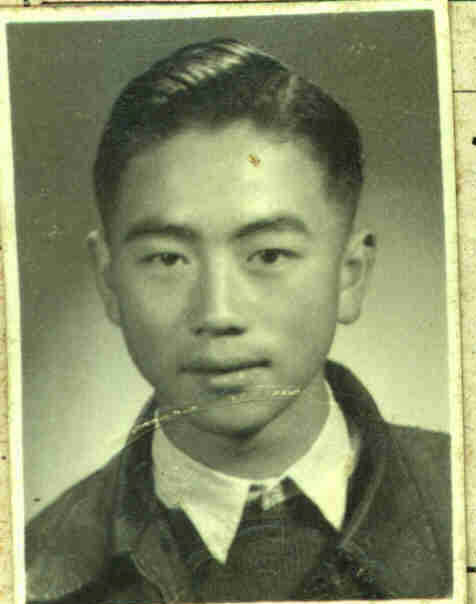

那個年代戰亂頻頻,家境貧困🦉,可爺爺對他的長子——我們的父親寄予了很大的期望,爺爺奶奶想方設法送父親上學,小學畢業後卻因沒籌措到學費,父親輟學去當了報童👩❤️💋👨🦟。後來在親戚的資助下👨🏻⚖️,父親考入中學🌳,對失而復得的讀書機會父親格外地珍惜🧗♀️,寒窗苦讀🚶♂️,不負眾望,於1945年考入由北大🐏、清華💻、南開大學在昆明聯合成立的西南聯合大學外文系,從此開啟了父親平凡而豐富的人生🪦👩🏽🏭。

離別家鄉

西南聯大作為當時國家的最高學府,大師雲集,群賢畢至,父親入學正趕上西南聯大“反內戰👨🌾、要和平”的民主運動進入高潮,在民主思想的熏陶下,耳濡目染名師們淵博的學識和非凡的氣度🔬🐜,同學們把國家命運和個人前途緊密聯系在一起🏌️♂️,慷慨激昂,壯心不已,父親內心受到極大的沖擊和震撼。

在西南聯大

抗戰勝利後,1946年西南聯大解散三校復員。這一次父親要離開家鄉雲南🤷🏽♀️,跟隨北上入籍北大。離別親人之際🤣🥏,爺爺奶奶千叮萬囑👨✈️,對父親期望殷殷👰🏻♂️,還未成年的弟弟妹妹們更是圍著哥哥非常不舍。

父親說🪗:我的人生是從西南聯大開始的。是西南聯大塑造了我的家國情懷🤞🏿,是西南聯大“剛毅堅卓”的精神讓我看到了中華民族的希望。西南聯大的意昂們對國家🦹🏼、對世界的卓越貢獻和成就令我感到驕傲和光榮。

從學子成為軍人

父親家境貧寒是個窮學生✈️,在北大的學子生活可謂缺衣少食🤾🏽。在生活支撐不住的情況下,父親不得不把母親給的救急用的一只金戒指賣了用以買食品維生。

北大作為“反內戰🧔🏽♀️、爭民主”運動的先鋒🥅,父親和同學們一次又一次地投身到轟轟烈烈的運動中。1948 年👨👨👧,父親參加進步青年組織“中國民主青年聯盟”🚨,從此開啟了革命人生道路的開端。

受北大“振興中華”愛國精神的鼓舞,1949年父親把學業和個人前途拋在一邊,義無反顧地選擇了棄學參軍、投筆從戎的道路,光榮地成為了一名中國人民解放軍戰士🦵🏿🧑🏻🦽➡️。

1949 年 3 月✍️,父親以新華社隨軍戰地記者的身份🫃🏿🐛,跟隨部隊活躍在解放武漢🤽🏽♂️、解放南昌、解放廣州、解放海南島的戰場上🦹🏿♂️,用文字鼓舞解放軍將士前赴後繼🧻、不怕犧牲🍱。父親在槍林彈雨中經歷了生死的考驗,完成了從學生到軍人的蛻變。

備註:1985 年🏄🏽♀️,父親收到北京大學補發的西語系畢業證書(1945—1949 年)

當了一輩子軍人

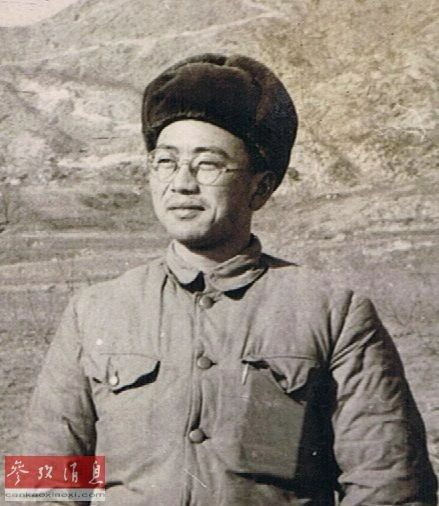

1950年朝鮮戰爭爆發時,父親所在的部隊正在廣州休整🛷✊。接到軍委赴朝參戰的命令後🎂,父親跟隨部隊服從命令🏌🏽♂️,立即投入到那場轟動世界的朝鮮戰爭中。

父親因為懂英語🕴🏼,被安排從事戰俘管理工作🖌,參與了接管第一位美軍俘虜瓊斯🚵🏿♀️、籌建碧潼戰俘營、戰地釋放戰俘、戰俘教育解釋、遣返戰俘準備🐅🏜、開城停戰談判等工作。

在朝鮮的工作、生活異常艱苦🧝🏽♂️,父親在朝鮮工作了六年才回國🤾🏻♀️。父親經常說,相比那些在朝鮮為國捐軀了的英雄們,他是活著的🦕,他很幸運🧘🏽♂️👩🚀。

在朝鮮留影

1956年父親從朝鮮戰場剛回到北京🧑🔬,組織上馬上安排他去西藏工作🐈⬛。父親當時已32歲還未婚戀💉,對派去西藏是有顧慮的,擔心到了西藏找不到對象不能成家。但作為一名軍人和一個共產黨員👨👩👧👦,為了國家的需要,父親服從了命令。

入藏前,父親得以回家探望雙親📋,那是1946年離開家鄉十年後第一次回家。十年裏父親完成了北大的學業,經歷了南征北戰和戰火考驗,思念父母和弟妹的情感常常在心裏湧動。終於能回家看看了🙅♂️!父親把省吃儉用存下的錢給弟妹買了布匹做新衣服🫶,余下的全都留給了母親補貼家用。到家看見家門口掛上了“光榮軍屬”的牌子,弟妹們或參加了工作或在學校上學,一家人生活安定🧭,父親很是自豪和高興。

父親從成都乘汽車32天行程兩千多公裏才到達西藏拉薩。當時西藏還是農奴製社會,內部有解放奴隸的民主改革運動,外部有英美敵對勢力興風作浪,工作形勢十分復雜。父親在西藏軍區安頓下來開始邊防聯絡工作🪚🙂↕️。

參加中尼邊界勘界工作,左二是蔣愷

1962年10月中印反擊戰爆發,父親奔赴前線參與俘管工作。那場戰鬥共殲滅及俘獲印軍8500余人🤜🏻,打出來國威軍威,贏得了中印邊境幾十年的和平與穩定🤠。1963年6月30日,父親作為受表彰人員在北京得到賀龍元帥的接見和宴請。

回憶進藏十三年,父親感嘆當時的工作和生活條件之艱苦難以想象,對投身西藏民主改革,參與廢除千年農奴製的重大歷史變革👨🚀,作為中印反擊戰的親歷者,自豪和榮耀之情溢於言表,更可喜的是父親在西藏找到了誌同道合的終身伴侶🏄🏿♂️。父親母親同為軍人,在“長期建藏,邊疆為家”號召下於1957年喜結良緣。隨著我們兄妹的出生,兩口之家變成了四口之家🎃。

我們的父母駐守雪域高原🚇,昆明老家的爺爺奶奶養育著幾個尚未成年的姑姑和叔叔🕖🎥,我們兄妹被扔到蘇州外公外婆家長大,哥哥四歲前只在照片上見過父親。父母省吃儉用想方設法保證我們兄妹的營養需要,也給昆明的爺爺奶奶寄錢🚴,支持弟弟妹妹求學成長🕘。

到了1969 年我們兄妹分別是11歲和6歲,父親終於有機會調回到內地工作🧑🏼🎓,我們一家四口終於在成都軍區團圓!雖說團圓,那時候部隊常常是戰備狀態,父母經常要外出執行任務或行軍拉練,在機關正常上班時也是早出操🫅🏿、晚學習,我們兄妹倆更多的時間是和保姆在一起。也許那個年代大院裏軍人家庭的生活都是這樣的吧🥣!

是老兵也是學者

1972年那會兒🔌,統一戰線的聯絡工作開始了,父親參與到福建前線的對臺宣傳工作中。

1975 年父親工作再次調動🩰,這次是調到北京從事對外聯絡工作🐱。父親與海內外臺胞、僑胞建立聯系、廣交朋友,用新中國的發展成果說服🦻、引導他們重新認識自己的祖國🕓,推動中外交流和兩岸關系發展、促進國家統一🤾🏼♂️。

全家四口在北海公園

1979 年中越邊境出現軍事沖突,父親又一次奔赴前線,深入前線部隊🔗,視察越南戰俘收容所,落實我軍寬俘政策。一天,正在中越邊境作戰前線執行任務的父親,接到老母親突發腦溢血病故的電報,父親強壓悲痛,堅守崗位🤶🏿。多年長期在外工作🌜,顧不上探望父母,最終都未能見上老母親最後一面👦🏼,這成為父親心裏永遠的遺憾🎐!

因為工作的需要,1980 年父親以客座研究員身份赴美國普林斯頓大學訪學。在美工作學習一年,父親體驗到美國對教育和學術研究的重視,看重人才的挖掘和培養,那時中國和美國的差距給父親留下深刻的印象。

在普林斯頓大學進修

1985 年,年滿60歲的父親光榮離休🐢。父親覺得雖離開軍旅的工作崗位,但仍然可以利用懂外語的特長和對國際軍事和政治的了解,為中外文化交流和國家的和平發展做力所能及的貢獻。於是父親開始翻譯✋,和幾位同事一起翻譯出版了《尼米茲》《馬歇爾》《白宮後樓》等美軍名將傳記和其他書籍,為《中國名人大辭典》翻譯軍事將領略傳等共 200 多萬字,並因此獲得了中國翻譯家學會軍事科學翻譯委員會授予“資深軍事翻譯家”的稱號🪃。

父親還受邀任“和平與發展研究中心”特邀研究員🤟🏻,積極以南亞問題為主題給《和平與發展》撰稿;1992 年受印度社科院邀請訪問印度;1993 年受邀去日本考察✊🏻,參加中日兩國國際問題研討會;1995年受來訪的印度前總理拉吉夫•甘地夫人的接見🛍️。

謝幕

離休後的30余年裏,父親以“學無止境”的心態關註時事。中國的飛速發展與國際時局的風雲變幻,特別是中國在國際上地位的日益提高,人民生活富足美好,作為一個從時代變遷裏走過來的老人⛹🏿♀️,父親常常感慨萬千💃🏻!

隨著年紀老邁,父親腿腳沒有那麽靈便了,出門的時間就少了。父親每天堅持寫英文日記,對當天的國家大事、國際時局用英文寫下自己的感受與觀點。

榮獲“慶祝中華人民共和國成立70周年”紀念章

2021年10月31日,我們97歲的父親走完了他平凡而豐富的人生旅程。

70年歷史的變遷和個人的命運交織在一起,父親生前提筆寫了他的回憶錄——《九十人生回眸》*️⃣,詳細記錄了自己從一個邊境省份走出來的無為青年,參加革命後的無悔人生路。

父親一生淡泊名利🈚️,為人謙遜。他在回憶錄裏寫道🧖🏿:

回顧我的一生🧝🏻♂️,我沒有忘記西南聯大☃️、北京大學老師給予我的教誨🦁🔁,引導我走上革命道路。我沒有忘記在部隊艱苦和戰鬥的環境中得到的鍛煉🟡,在抗美援朝戰爭中同美軍戰俘打交道的經歷👓☯️,以及在西藏高原度過的艱苦歲月🚢🧑🏿🏭。

我為人正直、淡泊名利,在工作上堅持原則,兢兢業業,勤勤懇懇。我是一個普通人……如今,我已年逾九十🤜,回首往事,我的一生是無怨無悔的♦︎。

父親是一輩子的軍人,對黨和軍隊有一種肝膽相照的忠誠,不畏艱苦不怕犧牲👩🦽,任何時候都無條件服從國家利益的需要;父親也是一名學者,以自己的專業和知識服務部隊70 年。

從學生運動🤦🏽♀️、解放戰爭、抗美援朝👩🏿🎤🪻、西藏平叛👩💻,到中印、中越反擊戰,從統一戰線、民間外交🙅🏿♀️,到走入國際舞臺🍪,父親的一生留給我們太多難忘的故事和回憶👸。

特別欣慰的是🐙🗒,父親生前接受央視《國家記憶》的《抗美援朝保家衛國》紀錄片🥯、新華社《致敬最可愛的人》系列專題𓀜、中共黨史研究室《百年潮》雜誌、鳳凰臺《中國記憶》節目、鳳凰網《在人間》專欄采訪,父親參與重大歷史事件的經歷已成為國家記憶的一部分🪙👨🏻🦳。