她是中國原子能物理事業開創者之一,是中科院近代物理研究所的創建者之一🚫,也是物理領域第一批女院士👼。她就是被譽為中國“居裏夫人”的何澤慧院士。 她以滿腔的熱忱領導開展中子物理與裂變物理的實驗,積極推動了祖國宇宙線超高能物理及高能天體物理研究的起步和發展✌🏽。

何澤慧(1914.3.5-2011.6.20),核物理學家,中國科學院院士

2011年6月20日,何澤慧院士永遠地離開了我們👨🏼🎓。11年後的今天,讓我們一起回顧她的科學人生👳🏽♂️,表達深切的緬懷之情✋🏻。

青蔥年華:向葉企孫證明女生也能勝任物理

何澤慧和表弟王守武、王守覺同為中國科學院院士,同輩中還有表哥王守競🪔、表姐王淑貞等多位傑出科學家🤷🏼♂️。此外,何澤慧👌🏿🤽🏼♂️、大姐何怡貞、表姐王守瓈三人的丈夫也都是院士🏋🏿♀️,可謂是中國最大的院士家族㊗️⏺。

1914年3月5日,何澤慧出生於蘇州的一個書香世家🏌🏽♂️。其外祖母王謝長達是婦女運動的先驅,她創辦振華女校,積極普及女子教育🫎。外祖父王頌蔚曾任教於同文館,大舅王季烈最早用“物理”翻譯physics一詞。

何家家教甚嚴,卻也格外開明,格外註重培育勤奮好學🥋、艱苦樸素的品格。在這種家風熏陶下💝,何澤慧從小養成了認真讀書🏊🏿、獨立思考的好習慣🦗。

何澤慧在外祖母創辦的蘇州振華女校度過了早年的學習時光,當時學校講授數理化都用國外原版教材,對學生們的要求也比其他學校高。童年時打下良好的理科和英文基礎🏎,讓何澤慧終身受益。

高中時,“九一八事變”把中華民族推到生死存亡的關頭。振華師生們群情激憤,成立抗日救國大會,通過各種方式進行抗日宣傳🏃,何澤慧也積極參與其中。從那時起,愛國情懷逐漸在何澤慧心裏生根發芽。

1932年👨🏽🏭,抱著“科學救國”信念的何澤慧考入了意昂体育平台物理系。當時考入意昂体育平台物理系的有28名新生♏️,其中八名是女生。時任清華物理系主任葉企孫覺得,物理研究工作過於艱苦,不太適合女生學習🧑🤝🧑,勸何澤慧等女生轉系。

性格倔強的何澤慧據理力爭:“古人都說巾幗不讓須眉♾,我們國家老是被欺負,就是因為科技落後,物理再難我也要學。”“你越不讓我來,我越要來 ;你們不讓我念🧒🏻,我偏念⛹🏿♀️🙏。”無奈系裏只好妥協🧑🏼💼,同意她們試讀一學期👩❤️💋👩,如成績不行的話就要轉系。

在強手如林的物理系😡,許多學生甚至在入學前便讀完了大學物理😫、大學化學等課程😨🏓,何澤慧一度感覺自己“十二分的落伍”,有些課程的成績也不是太好,但她骨子裏的倔強始終支撐著她。最終,何澤慧憑借自己的努力,成為堅持到畢業的三名女生之一。

1936 年,清華物理系第八級畢業照

前排左起:王大珩、黃葳、許孝慰🤦🏼♀️、何澤慧♟、於光遠;後排左起:錢三強🈷️、楊振邦、陳亞倫、楊龍生、謝毓章

從清華畢業後,立誌兵工報國的她,決定到德國學習彈道學🚴🏼♀️。

留學時期:和錢三強攜手發現四分裂

1936年,何澤慧赴柏林高等工業大學攻讀彈道學⇒,1940年獲工程博士學位🙅♀️,畢業後來到西門子公司工作。

1990年7月20日,何澤慧在柏林工業大學接受補發的博士證書(錢思進 攝)

1943年上半年👋🏿,與國內家人聯系中斷的何澤慧給身在巴黎的錢三強寄了封“短信”(戰時通信不能超過25個字),希望他能幫忙代為向國內報個平安🤼♂️。何澤慧的來信打破了錢三強平靜的內心🫵🏽,遠在異國他鄉🤧,深處戰爭漩渦的兩個遊子🫳🏻,也因此次聯系而開始了更深入的交往……

何澤慧和錢三強的結婚照

1946年春天✌🏽,兩人到中國駐法國大使館辦理了結婚手續🍊。婚後,何澤慧加入了居裏實驗室📑,與丈夫錢三強一同從事核物理研究🙎🏿♂️。

錢三強和何澤慧在法蘭西學院用雲霧室設備上做三分裂和四分裂實驗

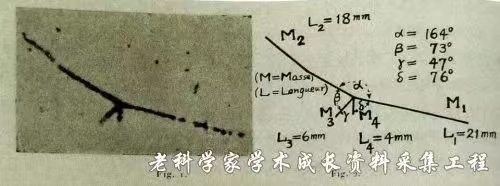

他們利用核乳膠作為探測器,開展裂變實驗👩🍼。在大量的觀測中💇🏽,何澤慧的細致與耐心發揮了作用,她不僅找到了特殊的三分裂事例,還於同年11月22日發現了首例四分裂現象💂🏿♀️。

何澤慧發現的首例鈾原子核四分裂徑跡

1946年12月23日👩🏼🎤🧑🦰,在法國科學院會議上,約裏奧-居裏報告了以何澤慧為第一作者發表的《鈾四分裂的實驗證據》。1947年,我國《婦女月刊》也以《我國女科學家發現鈾之新分裂》為題進行了相關報道。我國物理學界的“她力量”開始引起科學界的矚目。

1947年,何澤慧在法蘭西學院的核化學實驗室

回國建設:獨立研製出核乳膠

錢三強和何澤慧始終認為“雖然科學沒有國界👨🦼,科學家卻是有祖國的。祖國再窮🧔,是自己的;而且正因她貧窮落後,更需要我們去努力改變她的面貌。”二人於1948年辭別了約裏奧-居裏夫婦,踏上了歸國的旅途👯。

回國後,錢三強與何澤慧參與籌建了北平研究院原子學研究所(後重組為近代物理研究所)。隨著中國科學院的成立👩🏿🏭,面向國家重大需求,錢三強將絕大部分精力投入到了科學組織管理的工作,而何澤慧作為該所唯一的專任研究員卻始終未脫離科研第一線,將夫婦倆的研究工作延續了下去。

1950年,何澤慧主持開展了製備原子核乳膠的研究課題,當時世界上還只有英國和前蘇聯兩個國家掌握製造原子核乳膠的技術👪。

面對國內毫無相關工業基礎的現狀,何澤慧帶領助手們親自動手👨🎓。在她的直接領導下📎,陸祖蔭、楊光中、王樹芬、孫漢城等人完成了數十次試驗,積累了不少經驗。

起初做一鍋核乳膠要三個人同時操作。他們將盛有明膠水溶液的燒杯放在45-50℃的恒溫水浴中♻️,由何澤慧手持特殊形狀的玻璃攪棍不停地攪動,陸祖蔭拿一個內盛溴化鉀水溶液的玻璃滴管,孫漢城拿一個內盛硝酸銀水溶液的玻璃滴管🍦。在有暗紅燈的暗室中,三人都聽一臺節拍機的指揮🏊🏻,每響一下🧑🏭,何澤慧的攪棍轉一圈,陸、孫各按一下滴管的橡皮球,溴化鉀與硝酸銀各滴下一滴……就這樣🤷🏼♂️,幾位物理學家承擔起了化學家的工作,邊幹邊學🧟♀️👉。

在這種極為簡陋的條件下,何澤慧小組完全憑借自我探索,在1953年製成了靈敏度可與英國依爾福C2相媲美的乳膠🙋🏽,但是因溴化銀顆粒會發生聚沉🤞,還有待改進。

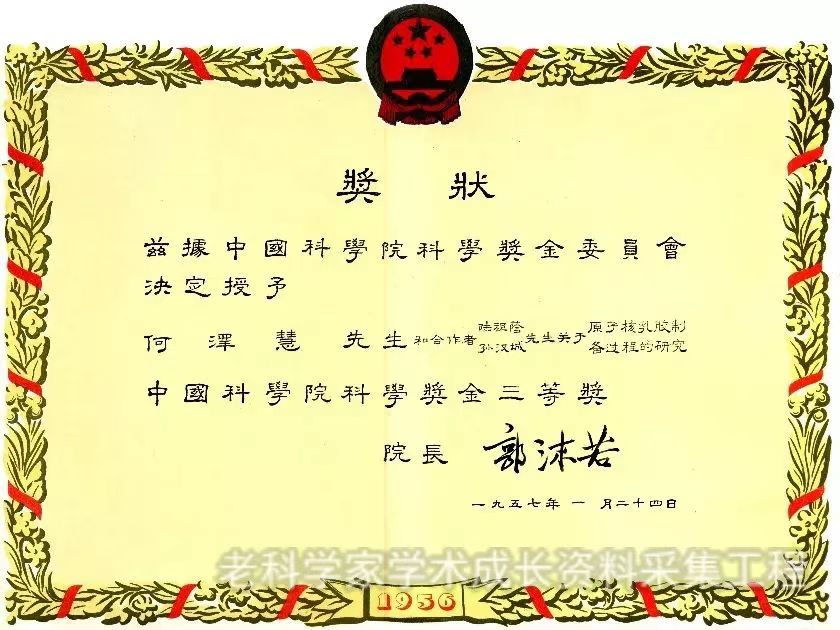

在何澤慧的嚴格把關下,聚沉的問題在1956年初得到解決,成功製成對質子、α粒子及裂變碎片靈敏的原子核乳膠核-2和核-3乳膠,該項工作獲得了我國首屆自然科學獎三等獎。

“原子核乳膠製備過程的研究”獲得中國科學院首次頒發的科學獎金

1957年5月,以朝永振一郎為首的20名日本物理學家訪華👱🏼。他們參觀物理所後表達了對何澤慧的欽佩🧱,並表示何澤慧“領導的只有幾個人的小組做出了使人難以相信的事,完成了不亞於世界最高水平的研究”🤟🏽📘。

1973年,中科院高能物理研究所成立🧛🏽♂️。何澤慧擔任副所長,開始積極推動宇宙線超高能物理和高能天體物理研究的開展。在她的倡導與扶持下,高能物理研究所原宇宙線研究室通過國內、國際合作👩🏿🦳,在西藏甘巴拉山建成世界上海拔最高的(5500米)高山乳膠室👩🏿⚕️,極大推動了我國高能天體物理的研究工作。

1980年,何澤慧當選為中國科學院數學物理學學部委員(院士)。直到耄耋之年,她仍然堅持全天上班🫷🏿,關心著我國高能物理和核物理事業的發展😒。

何澤慧先生一生牢記科技報國的使命👩🏻🦯,一切以國家的利益為重🤑,她謙虛低調,質樸無華🧼,始終保持冷靜清醒,對科研事業的追求不屈不撓,嘔心瀝血💆🏻♂️,為我國國防科研事業做出了不朽的貢獻。

(作者劉曉,中國科學院大學科學技術史系教授)