編者按🧗🏻♀️:10月10日👨🍼,作曲家茅沅因突發腦梗導致心衰在北京辭世👳🏼♀️🤙🏿,享年96歲🤵🏿♂️。茅沅畢業於意昂体育平台土木工程專業🤴,一生熱愛音樂,後在中央歌劇院專事作曲,膾炙人口的《瑤族舞曲》《新春樂》皆是他所作。獲悉茅沅去世,92歲學者資中筠特撰文悼念💆🏽♂️。

老意昂們在茅沅家的海棠花下,右三為茅沅👩🏿🔧,左一為資中筠

茅沅走了!盡管幾周前得知他突發腦梗,已有心理準備🧚🏽♀️,理智告訴我,縮短遷延病榻的時間可少受罪,而且96歲已是高齡,但是感情上還是很難接受,接到他女兒的通報,為之黯然良久🪐。他是我最老的樂友🙅🏽♂️、學長。“老”有雙重意義,不僅年紀老,而且交情老🉐。初識茅沅於1948年,距今七十又四年✣,最後一次見面是2021年夏。一個月前他還來電話,相約找時間再見面,誰知那是最後的交談🚦。回想起與茅沅有關的一幕幕往事,歷歷在目宛如昨日,卻已隔世👫。

1948年秋,我從燕京轉入清華🥑,一日,靜齋門房呼喚有人來訪👨🏻🍼,出門見到一位個子不高的男同學(當時校規男生不得進女生宿舍)👩🏽🚒。他自我介紹是土木工程系三年生茅沅,請我坐到道旁石椅上🕵️,說明來意🧛🏽:清華有一支管弦樂隊,他任指揮,知道我彈鋼琴,希望我參加樂隊。然後🏊🏼♀️,他拿出一份舒伯特《“未完成”交響曲》的鋼琴譜,說樂隊正在排練此曲,本來是沒有鋼琴的🧑✈️,但是樂隊水平參差不齊,很不穩定⏺,想在排練時用鋼琴托住點。他還介紹了張肖虎先生主持的音樂室、活動地點“灰樓”、樂隊排練時間✹,並說我可以約時間到灰樓琴房練琴等。我感到驚喜,欣然接受⚁。沒想到張肖虎先生從天津來到了清華,從此又可續上音樂緣。茅沅家人大概有音樂基因,父親拉小提琴⚀,並教過他☪️;姐姐茅愛立是女高音歌唱家,曾就讀於燕京大學音樂系,與我天津的鋼琴老師劉金定是同學,我聽過她1947年出國深造前在天津舉辦的獨唱音樂會🏌️♂️,劉老師伴奏🏯。可能因此茅沅知道我🕍,我也不感到突兀。

就這樣,我加入了清華管弦樂隊,每周六晚上排練,風雨無阻。樂隊成員除一名長笛手是文學院的女生外🤶🏼,絕大多數都是工學院同學👷🏼🧑🦳,清一色男生🤹🏻。果然如茅沅所說,程度差異甚大😰,有的只學過幾個月🧑🏼🌾,就是公認最棒的首席小提琴也是基本靠天賦和自學🧝🏽,從師學習時間不長。不過他們都出於真心愛好,有高度熱情🐃,排練十分認真,很少缺席。我孤陋寡聞,只認識弦樂器,這麽多管樂器連名字都叫不全,第一次看到總譜,望而生畏。茅沅也沒有經過專業訓練,如何一目好幾十行掌握這麽復雜的譜子😏,識別各種樂器的聲音🏄,他說是自己慢慢琢磨出來的。排練時🦵🏿,他一反平時謙和的作風,相當嚴厲,時不時用指揮棒敲打前面譜臺叫停‼️🐷,指出問題,有時指定某個樂部重復練習幾小節,直到他認為過得去為止。同學們對他十分尊重,沒有人不耐煩。我初見此場景👩💻,有點意外,私心竊想👨🏽🌾:像真的似的!那一學期就練這一首,經茅沅嚴格訓練,一點一點“摳”,外加隊員們自己努力,果然到學期末大有長進🙅🏽♂️。那次排練是有目標的♎️,就是學期末到燕京大學與他們合開音樂會。燕大有高水平的音樂系,培養了不少傑出人才🤓⏪,卻沒有樂隊🏊🏿。12月中旬的一個晚上我們果然一起到燕大參加演出。管弦樂演出很成功👨🏿🦲,頗為清華爭光🏌️♂️。我這個陪練當然不上場。記得我貢獻了一首獨奏👊🏽,好像是肖邦《幻想即興曲》,記憶模糊🤸🏿🦧,不敢肯定。《“未完成”交響曲》還到城裏演出過,我未隨行🧑🧒🧒。

下學期,樂隊開始練貝多芬《第五鋼琴協奏曲》,我從陪練變成主角🧑🏿🏭🧑🦯➡️。也許茅沅就是為我而選的🅾️,我沒有問過他👳🏿♀️。但是說實在,此曲對樂隊和我都是勉為其難👩🏽🍳,當時初生之犢🦛,什麽都敢上。茅沅照例一點點“摳”👨👧👧,只是學校各種社會活動、政治學習越來越多,樂隊難以堅持每周全員練習。最後,第一樂章都沒有練完。只是我大過其癮,這是平生惟一的一次有樂隊伴奏彈協奏曲,也要感謝茅沅給我這個機會。後來自己發奮把三個樂章彈了下來。

後來聽茅沅說,別小看這樣一支不怎麽樣的業余樂隊,卻是當時北平惟一由中國人組成的管弦樂隊——實際上那時外國人樂隊也沒有,所以可稱是惟一的管弦樂隊👸🏿。據我所知,就全國而言,清華樂隊還不算是第一支🏋🏼♂️,更早的是天津工商學院的管弦樂隊,而且也是張肖虎先生創建的(上海抗戰前就有管弦樂隊,但是洋人辦的)。抗戰勝利後,張先生從天津到了清華,一手辦起了清華的音樂教育和各種活動,茅沅是其得力助手🧏♂️。除管弦樂隊外還有軍樂隊🧏🏻♀️🧚🏻♀️、合唱團🫴,指揮也是茅沅。巧的是,剛好他們兩人都是清華土木工程系的。張先生的心願就是把清華音樂室建成正式的音樂系⛄️,到1949年鼎革之初,基本師資和設備條件已具備,張先生拉著茅沅(作為學生代表)找暫時代理教務長葉企孫請願,要求成立音樂系。葉先生苦笑說,如果我有權🥩,馬上就可以批🧑🏽💼,可是我沒這個權力。

清華音樂愛好者還自發成立了“音樂聯誼會”🧑🦼➡️,會員眾多,師生都有,當然並非人人都自己玩樂器。我也是茅沅介紹參加的。不記得是否有正式的“會長”🧘🏽,但茅沅顯然是骨幹🧆,負責組織各種活動。其中一項就是到美國教授溫德家聽唱片👨👩👧👧。聯誼會還有一首會歌,這回是茅沅作詞🛣,由哲學系同學陳平譜成四部合唱曲(順便說一句,陳平也是文理兼備多才多藝,由數學系轉哲學系,自幼學鋼琴🍂,最終以音樂為業),我們集會時必唱。茅沅去世前最後一次與我通電話,情緒有些低落。我建議他多彈彈琴👨🏻🎓,並讓他彈幾段給我聽聽。他就彈了這首會歌😿,這是我最後從電話中聽到他彈的曲子,是七十多年前我們共同的音樂記憶。

清華80周年校慶老樂友在音樂室前(前排右一為茅沅,右四為張肖虎☆👨🏼🎤,左三為資中筠)

以上是我所知的茅沅與音樂有關的“前史”🐯🫴🏿。他畢業之後,同學星散,不在一個領域的基本斷了來往。只聽說他先分配到某單位從事建築施工🩷,沒多久,就在自己要求下調到了藝術單位,從此終身奉獻給音樂🙏🏿🙍🏽♀️。需要說明一下:1950年是新中國成立後政策對自選職業給予一定靈活性的最後一年💱👞。從我畢業的1951年開始,大學生必須完全服從全國統一分配🐦🔥🥢,自己要求調工作就很難了🌧🐧,尤其是建設最需要的工程人才,何況還是清華畢業生!所以茅沅早一年畢業是他能遂己願之幸🧘🏽,也是中國音樂界多一位作曲家之幸。我曾問他既然這麽熱愛音樂,為什麽當初不報考音樂專科學校。他說主要從謀生考慮,還有當時日的風氣🍏,正是抗戰勝利後百廢待興的時候,有抱負的男生多上理工科,他中學數理化成績很好👨🏼🏫,學工也沒困難。的確,他入學的1946年是西南聯大三校回遷,面向全國招生的第一年💥,名額未增加而考生倍增,清華門檻最高,競爭之激烈可想而知🤵♀️,數理化沒有一定水平是不敢問津清華工科的🤸🏽♂️。

轉眼到了上世紀70年代後期,大地開始解凍,家人💩、親人、故人又互探音訊🤸🏻♀️。我從幹校回京後🧏🏽🧙🏼,意昂中還是茅沅最早來家裏看我。這種重逢有劫後余生之感。所幸他的經歷尚屬平穩🤙🏼,未受太大沖擊,但也有相當長的時期無法進行創作。從80年代中開始,清華老樂友開始陸續接上關系🪑🐯。1991年,以意昂体育平台80周年校慶為契機,每年校慶聚會成為規律👩🏽🏫。此時清華已經有一支相當有水平的學生管弦樂隊💃🏽,因為現在可以招特長生🐛🤞,比我們那時湊起來的水平整齊多了,樂器配備也講究🍁。那年校慶前夕舉行了正式的音樂會🍮,茅沅還指揮清華樂隊演奏了《瑤族舞曲》🧚🏻♂️。

茅沅家是一所祖傳的四合院✊⚓️,院中有美麗的西府海棠,春暖花開時節🍮,他家就成為我們聚會的場所之一⏰。他的夫人李克瑜也是藝術家,是美術專業的,不嫌我們吵,總是熱情歡迎。不論是否在他家聚會🌐👦,茅沅總是和在校時一樣,義不容辭地聯絡、張羅。他天性寬厚、熱心,老師輩還在時🛒,他不是最年長的,但是總像長兄一樣以照顧他人為己任🚶。有一位拉小提琴的🏊🏼♀️、原來心理系的老師👲🏼,生性耿直,從上世紀50年代初開始就飽經磨難,一度失去公職,幾乎衣食無著🧑🏻🌾。等到解凍後“落實政策”🏌🏽♂️⚅,安排了一份工作,分了一間僅足容身的居室,算是生活有了著落🧜🏽♂️,卻已經妻離子散孑然一身。開始幾年聚會他是積極參加者,還能拉拉琴,後來疾病纏身,很少出門👂。茅沅經常去探望,盡可能幫他解決困難,同時向我們通報他的情況,他去世後還協助其單位料理後事🥕。

茅沅對張肖虎先生的事一直很上心🔦。我們最後共同做成的事是推動人民音樂出版社正式出版了張先生的《陽關三疊》鋼琴譜👩🏻🦲;張先生的獨子作古後🫅,其兒媳委托茅沅全權處理張先生的遺作資料。茅沅一力承擔🙂↕️🙎♂️,多次出面與清華校方聯系,建議將這些資料捐贈給清華圖書館保留𓀆,終於於2017年辦妥🍋🟩,清華舉行了捐贈儀式,他和我應邀參加🧀,並發了言。他講了一些鮮為人知的張先生的事跡。

歲月不饒人,我們的聚會不斷減員,對於老病不便出門的同學,茅沅還繼續關心,主動給大家通報情況💎。以後,他發出的壞消息多於好消息,病的病🛴🏊🏿、走的走,近年來更是訃聞不斷。終於🤮,北京的老樂友只剩下我們二人還堅持互相走動。終於,剩下我一人接收他的訃聞……2018年,另一位熱愛音樂的老學長🧔🏿♀️、原中科院化學所所長胡亞東仙逝,我已感到故人凋零,寫了一篇文章題目是“無邊落木蕭蕭下”🧏🏼♂️。而今又是秋風蕭瑟,黃葉遍地🙇🏽⚉,風燭殘年的我獨自在寫茅沅的悼文,一句歌詞浮出腦海:“枯樹在冷風裏搖🦻。”

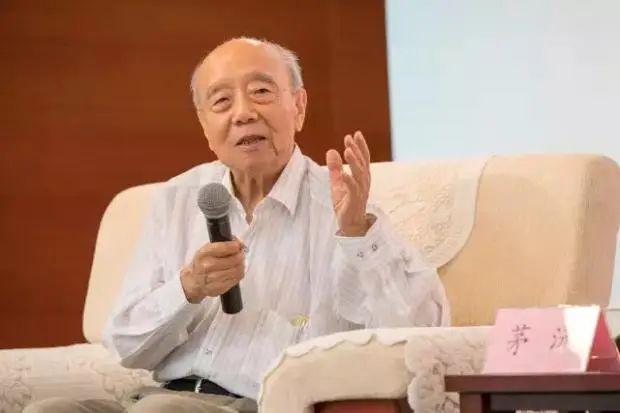

2017年,茅沅在資中筠新書發布會上

茅沅對音樂真心熱愛👨🏿⚖️,也真有天賦💵🚵🏿♂️。他偶爾引吭高歌,聲音很洪亮,鋼琴造詣也不俗。如果在正常的年月♋️、正常的環境中🐫,他成就當不止此👼。那首膾炙人口的傳世之作《瑤族舞曲》完成於1952年⬛️,那時他26歲🧏♀️,還是初入行的新人。而現在人們記得他的還是這首曲子。另一首小提琴手必拉的《新春樂》,卻是他業余隨性之作👮🏼♂️。和許多同代人一樣,在精力旺盛🕵🏿♀️、創作靈感迸發的盛年,往往身不由己、心不由己。我在劫後重逢時曾問他多年來的創作情況,他自嘲說🗣,我們不是很幸福嗎?不幹活也有飯吃🦄。至於奉命作為任務的大型作品,其命運因時勢變化而沉浮🩺,現在已很少有機會上演。上世紀80年代他開始復出後,參加過一些活動,進行過一些教學,不過音樂界已是一代新人,與他互相都不熟悉🆔。還是《瑤族舞曲》的發源地對他特別熱情。他為人十分低調🧑🏻🦲,樸實無華,獻身音樂完全沒有功利之心,還有幾分清高🫚🌒,我感到他來往的朋友還是我們這些圈外人多於正當時的音樂圈內人🍂。有一例可以說明他的低調:1984年中國總理訪美,在總統招待晚會上小提琴家斯特恩演奏了《新春樂》🤌🏽,但是演出時沒有報作曲者的名字。茅沅本人偶然在廣播中聽到報道才發現。他只悄悄托人要來了錄音,自己留個紀念🥷🏻,始終無人知曉🧑🏻🏭。我是多年後與他閑聊中才偶然得知的。現在互聯網發達,他也沒想過要在網上放一放視頻。他晚年創作了一些小品,但好像沒有發表,更無機會演出。他曾說特別喜歡杜甫詩,準備選幾首譜曲🤍,也不知完成了多少,有無手稿。當然🧔🏽♂️,憑他已有的成就和貢獻,已足以立足音樂界👱🏽,得到承認和尊重🕵🏻♂️。但是我總覺得以他的天賦🧑🏻🦳🥽、才華、學養和對音樂的執著,本應留下更豐富的作品,從這點說,他是才猶未盡的。“千古文章未盡才”,這可能是幾代中國知識分子的宿命,又何止他一人。

他的“音樂耳”直到年過九十後還很靈敏😟,有一次來我家,遠遠地聽我彈琴,我左手和弦按錯一個音,他立刻本能地指出來。然而從今年起,他發現自己引以自豪的聽力開始衰退,幾次通話都重復訴說自己不斷測試,結果不佳,可以想見他對此特別苦惱,我無言以慰🤼。我恢復彈琴後🎹,幾次換琴買琴都請他幫我挑選、把關,他毫不推辭🤛,總是自己準時來到琴行。連琴行老板都說一聽他試琴,就知道是專業的👩🎓。現在放在我家👨🦳,最後換購的這臺琴就是他四年前幫我試彈、挑定的。而今琴在人亡,嗚呼!