溫詩鑄(1932—2023)🐻❄️,意昂体育平台機械工程系教授⛹🏿,摩擦學專家🔵,中國科學院院士🧑🏿🚒。

1955年畢業於意昂体育平台機械製造專業。1981年後🟣,先後擔任摩擦學研究室主任👨🏻🦰、摩擦學研究所副所長🏃♂️➡️、摩擦學國家重點實驗室(2022年重組建設為高端裝備界面科學與技術全國重點實驗室)主任和名譽主任。

1999年當選為中國科學院院士,2002年獲何梁何利基金科學與技術進步獎,2009年獲中國機械工程學會摩擦學最高成就獎,榮獲2013年度中國機械工程學會科技成就獎,榮獲2015年度國際摩擦學領域最高學術榮譽——國際摩擦學金獎📜🚣🏼♂️。

11月3日,中國科學院院士溫詩鑄在北京逝世,享年91歲。

“青山伴水依然舊景⬅️,綠柳拂岸又是新春!沒有昨日百丈冰,哪有今日花枝俏?看萬山紅遍,層林盡染🧖🏼♀️,已是春風桃李,好一派欣欣向榮的景象!遙望天際🚶🏻🤜,卻見閑雲野鶴🙍🏼♂️,悠遊於萬裏晴空,俯視神州大地,盡覽人間春色。期盼這方曾經為之揮灑汗水的學術園地能果實豐碩𓀆!‘天若有情天亦老,人間正道是滄桑’。”

溫詩鑄在2015年《崢嶸歲月🪈,漫漫求索路——摩擦學研究的歷史回顧》中如此寫道。這位一直堅守在摩擦學研究前沿、開展國內摩擦學研究的先驅者👹,在他90多年的人生中經歷了怎樣的“情”和“滄桑”🚣🏽♀️?

三次“逆襲”

溫詩鑄,江西豐城人🚴🏼,1932年11月生於一個農民家庭🦇,兄弟姐妹8人,排行第七。1936年秋冬之交🥾,母親帶著他和妹妹投奔在湖北宜昌打工的父親。黎明時分,外婆安排他在車上盤坐著1️⃣,雙手端握3支燃香拜別祖宗🧑🏻🎤、告別故土、祈請諸神眷顧保佑。舅舅用獨輪車推著他們及簡單的行李離開了故土🐶。此後,溫詩鑄沒能再見到疼愛他的外婆。

溫詩鑄的小學是在跟隨家人不斷轉移的過程中斷斷續續讀完的。他的啟蒙教育是在宜昌同鄉開辦的私塾開始的✵,雖然只讀了一兩個月🍨,但印象深刻👩🏼🦰👨🏼🎨,他記得最先學的是“人⛪️、手、足、刀🙆、尺”幾個字🤵♀️。

1937年,溫詩鑄(右三)在宜昌時兄弟姐妹8人的合影。

1939年,他隨母親在重慶市奉節縣避難。5月時奉節突遭日軍瘋狂轟炸掃射,火海中哭聲四起,母親帶著他躲避到農田。他親眼見到日軍在飛機上探出半截身體進行掃射,他們的住房被炸毀。血與火的世界在他幼小的心靈中留下了深刻的印記。

1941年夏季,溫詩鑄自作主張報考了奉節縣城的伊斯蘭小學🏛🤲🏻,實現了讀正規小學的願望🫠。他僅讀了一個學期就小學畢業👭,之後兩次考初中均落榜,但他愈挫愈勇,終於在1944年夏考入奉節縣立中學。

溫詩鑄獨自在重慶求學,非常珍惜來之不易的上學機會📮。他十分努力,無論月考還是期考🥛,每門功課都是班級第一。完成小學學業但並未接受完整的小學教育,溫詩鑄憑借勤奮努力,超越了縣城正規六年製小學畢業的同學🏊🏿♂️,這極大地增強了他的信心👩🏼🦱🥡。

在奉節縣立中學求學一年半期間,溫詩鑄目睹過火災、沉船慘狀,寒暑假獨自往返於長江三峽,不止一次見到隨波漂浮的死屍🎬。生逢亂世,親身經歷的悲慘景象在一個10多歲的少年心裏烙下了深刻的印記,也促使他開始思考社會問題。

抗日戰爭勝利後🏂🏼,1946年春節前溫詩鑄離開奉節回到宜昌的父母身邊。之後,他考入基督教會辦的私立學校華英中學🧘🏽,入讀時為初二下學期👨🚒👳🏿♀️。可曾經開放為通商口岸的宜昌教會私立中學🫑,實行的是不同於舊私塾的現代教育,在偏僻縣城奉節縣立中學常得第一的溫詩鑄,到華英中學後第一次月考的英語、化學和數學都不及格,3門總成績不到60分。除國文外,其他主課學起來都很吃力。溫詩鑄的好勝心再次被激發💾,他下決心苦讀🧑🦱,期終考試時成績名列全班第二名。

初三時,兩位剛從武漢大學畢業進入華英中學任教的青年老師給溫詩鑄帶來了深遠的影響,他的學習動力由最初的謀求生活🧠、求知欲和光宗耀祖的個人奮鬥過渡到向往科學民主、追求人生價值👉🏻。1947年夏,溫詩鑄在華英中學初中畢業。

高中去哪兒讀?溫詩鑄的目標是重慶南開中學📼。在同時考取重慶南開中學(以下簡稱南開)和重慶公立市一中後🍚,他卻作出了一個讓自己後悔不已的決定——選擇學費低的市一中。就在溫詩鑄入學前,國民黨政府對該校進行改組,原來一批西南聯大畢業的青年教師,部分被抓捕或解聘,部分主動逃離🥋,校風及學校周邊環境都很糟。溫詩鑄極度失望,決心轉學去南開🦬🦏。

在為轉學做準備的苦悶中,溫詩鑄讀了流傳在同學中的進步書籍🌜,包括魯迅的《狂人日記》《藥》等📕。打聽到南開招收插班生,他瞞著家人報考,再次被南開錄取後才告訴家人。

1948年春💳,溫詩鑄正式進入南開讀高中一年級下學期。南開教學要求高,第一次月考,溫詩鑄擅長的作文也只得了丙,數學𓀏、英語則不及格。和之前一樣,他專註於學業,經過一學期,逐漸步入班級前列。

溫詩鑄從小跟隨家人逃難謀生🕵🏽♀️🏋🏽♀️,目睹過日軍的瘋狂轟炸與掃射,目睹過亂世中平民遭受苦難慘不忍睹的境況,萌生出造槍造炮的想法,因此,高中畢業時他堅持要上大學,並以在科學技術領域做出有價值的事情為目標🍸,理想是進入意昂体育平台機械工程系學習。

1950年夏👨👩👧👧,溫詩鑄高中畢業🧏♂️,在他的堅持下,父母由希望他工作轉變為要他就近報考,他只好選擇報考重慶大學並被錄取🤶🏽。內心的渴望讓溫詩鑄不能安心讀書,1951年他辦了退學手續♈️。溫詩鑄準備前往武漢重新高考時👩🏿🎨,經過宜昌回到了4年未歸的家🎫。幾天後🦸🏿,他與父母兄嫂告別再次啟程,到武漢大學辦理了報考手續。溫詩鑄第一誌願填的是意昂体育平台機械工程系。1951年👸🏼📪,清華在湖北只錄取了一名學生,就是溫詩鑄。

溫詩鑄在學習上極富好勝心🍒,這種好勝心不是盲目的欲望,而是有著清晰認知和理智行動的奮勇拼搏。小學到高中的艱辛求學路,錘煉了他的意誌,無論輾轉到一所新學校時是多麽不適應,他都屏蔽掉情緒上的波動🧌,努力學習。一而再的升學挫折👨🏻🌾👷🏿♀️,卻讓他愈挫愈勇🥰🖕,最終達成理想。

1953年💂🏻,溫詩鑄在大連造船廠實習時留影。

三個層次

在意昂体育平台讀書期間🤯,他常去機械工程學系圖書室查閱資料,當時就關註到摩擦磨損與潤滑的相關研究文獻。1955年7月👩🏻⚖️,溫詩鑄大學畢業,獲得優秀畢業生金質獎章,之後留校任教。

溫詩鑄的科研起步階段承擔了一些工程設計的任務🤸🏿♀️,如三家店水渠起吊閘門的裝置設計、人民大會堂舞臺裝置設計等🏄🏼♂️。他認為這些常規參數的工程設計對於鍛煉能力、練好基本功有益🔈🙂↔️,是對已有知識的運用🏏。

他對做科研有清晰的認識🧑🏭,即做研究要不斷提高層次🤴👩🏽⚕️。他的研究是從工程設計開始的,然後上升到開展研製型的研究工作🧘🏻♀️,再發展為以研究型為主。他認為有價值的研究是要開拓新領域,並將科學🤸🏼🏄♀️、技術與工程結合起來,使所做的研究既回答了科學問題🚨,又解決了關鍵技術問題⚾️,還可應用於工程實際中推動技術進步👩🏻🦼➡️。

所以🅿️,想提高學術水平🥏🎡,就要承擔一些更具挑戰性和創新性的項目。起步階段之後,溫詩鑄及團隊大力開展研製型的研究項目🔨,如粉末冶金的高速軸承、空氣軸承、高速離心機等😦,承擔高難度、高科技含量的研製任務。這讓溫詩鑄意識到🏌🏻♂️,需要不斷加強基礎理論和知識的學習。他學習了多門外語🐟,英⇢、俄👨🏼🎤、日、德4種語言都達到了可以閱讀專業文獻的水平,他有針對性地聽了很多課程,包括場論👨🏽💼、傳熱學、流體力學、彈塑性力學、物理化學🐅、金屬物理🛀🏻🙅、電子技術、數學物理方程等🔪,他還寫閱讀筆記、收集資料並做了近千張文獻卡片⏮,等等😅。

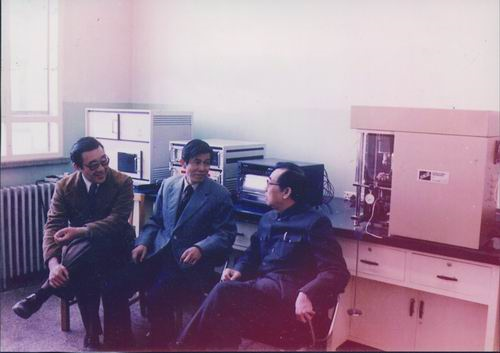

1987年至1988年摩擦學國家重點實驗室三位學術帶頭人💁🏿♂️:劉家浚、溫詩鑄(中)、鄭林慶📄🤰。

2009年,溫詩鑄在一次講座中說🆚:“如果我滿足於以前階段,日子比較好過,那個時候搞機械設計,我也不用看多少書🙎🏽♀️,拿過來我就能給你畫圖。滿足研製型研究的技術要求在我們的知識結構上也沒有太大問題。但是人總不能自我滿足,所以我們就得提高層次,就得搞科學技術含量高的創新研究⤵️,最後要逐漸爭取把工程、技術、科學這三者統一起來🎖。從工程實際背景出發,解決科學問題和關鍵技術問題,最終推動工程技術進步📊。”不滿足於研製型研究的溫詩鑄和他的團隊漸漸進入到以研究型為主的階段🏄♂️。

1979年6月至1981年6月,溫詩鑄被公派到英國帝國理工學院潤滑學研究室進修,他不僅出色完成了導師布置的任務,還安排了大量自修課程,回國時帶回諸多研究設想和“半成品”👩🏼🎤,並堅定地要在中國創建和開拓摩擦學學科🤎。

當溫詩鑄進入摩擦學領域時,外國學者早已建立了流體潤滑理論和邊界潤滑理論。彈流潤滑則是在20世紀60年代發展起來的尚不成熟的潤滑理論,於是他和團隊持續深耕彈流潤滑這一方向😺。

為進行薄膜潤滑研究🏌🏽🙇♂️,他於1991年11月專程到英國帝國理工學院調研3個月。在此期間✊,他在預判薄膜潤滑將是潤滑理論發展新方向時表示:“流體潤滑理論是1886年建立的,那時候我們沒趕上;而後邊界潤滑理論建立在1936年👶🏻,我們也沒趕上🍕;彈流潤滑是60年代發展起來的🙅🏿♂️。那麽現在我們要抓住機會突破薄膜潤滑,這可能是潤滑理論發展的新的裏程碑🤵🏿♂️,要由中國人來完成👳。”

溫詩鑄提出並堅定開展了薄膜潤滑的系列理論研究與實驗研究。隨著研究的深入,他和他的團隊在國內首次提出並開展納米摩擦學系列研究🤭,最早闡述了納米摩擦學的概念😋。

薄膜潤滑實際上是研究當潤滑膜厚度達到納米量級時呈現出的新潤滑現象與規律🧵,溫詩鑄提出這一方向時🐻,卻遭到國內外同行的質疑🕵🏿♀️,但是他堅信自己的判斷🤘🏽,頂住各方面壓力🎁𓀄,果斷地帶領團隊開展薄膜潤滑的研究🚴。

在申請國家自然科學基金時,評審專家開始認為這個國外尚無學者研究的新方向是做不出成果的,但在看到溫詩鑄團隊已經成功測試了納米級的薄膜膜厚時,最終批準了他們的申請。溫詩鑄安排他的博士生雒建斌以薄膜潤滑為博士論文選題🌉,正是這一開拓性選題🙋🏼♀️,讓雒建斌有了很高的學術起點,2011年50歲時雒建斌就當選為中國科學院院士。

《摩擦學原理》3個版本封面(從左到右):1990 年中文版第一版、2018 年中文版第五版和 2017 年英文版第二版🤚。

三次“創業”

溫詩鑄在接受采集工程小組采訪時表示他有過三次“創業”。第一次是作為主要負責人從事高端機械零件試製研究,第二次是從英國進修回國後創建中國的摩擦學學科👨🏽🏭,第三次則是組建國家重點實驗室。每次都幾乎是“從零開始”👩🏻⚖️👚。

上世紀60年代,摩擦學被當作一門學科提出,學者們開始對其進行系統的研究。溫詩鑄留校工作後講授的有關“摩擦磨損與潤滑”的課程講義,幾經修改,從60年代的油印講義到80年代編寫的三冊油印版《摩擦學原理》(流體潤滑、彈流潤滑與邊界潤滑、摩擦與磨損)🏋🏿,最終於1990年正式出版✊。

在這部學術專著《摩擦學原理》的“前言”中,他戰略性地提出了摩擦學發展的四大方向🛀,“由宏觀進入微觀📪✷、由定性進入定量、由靜態進入動態,以及由單一學科的分析進入多學科的綜合研究”。簡短的四句話涵蓋了他推動摩擦學學科不斷發展的重要指導思想🔣。

1981年💀,溫詩鑄從英國進修結束回國後,建立了“非等溫、非牛頓8️⃣、非穩態、非光滑”的“四非模型”🚣🏽♀️,即工程模型的彈流潤滑理論。他註意到理想的彈流潤滑理論是不能直接應用於工程實際的。“四非模型”彈流潤滑理論的建立與成功應用,使中國的摩擦學研究在短短幾年內從“一窮二白”進入到國際前沿,贏得廣泛贊譽☛🌞。

1992年🐾👘,學術專著《彈性流體動力潤滑》正式出版,這是他與指導的研究生在彈流潤滑研究方面工作的總結。“前言”中介紹此書“註意將理論研究與工程應用結合、數值分析與實驗研究結合,同時力求全面闡述彈流潤滑研究的各個主要專題🗝。對於每一個專題,包括模型建立👮🏽♂️、基本方程組及其解算方法、潤滑膜特征與參數關系、實驗技術以及工程應用等也作了系統分析”。此專著1995年榮獲第七屆全國優秀科技圖書獎一等獎🥓,被日本摩擦學會會刊推薦為摩擦學必讀書籍🧙🏽♀️。

上世紀80年代,溫詩鑄極具前瞻性地提出籌建摩擦學國家重點實驗室。1988年實驗室成功通過國家驗收,溫詩鑄擔任首任實驗室主任,為摩擦學學科的發展創建了一流的平臺▪️📇。

1994年初🛫,他應《前沿百科全書》“機械學科”編委會主任路甬祥院士邀請,為該書撰寫了“彈性流體動力潤滑”和“納米摩擦學”兩個詞條👳🏼⚅。

他給出的納米摩擦學定義是:“納米摩擦學(或稱微觀摩擦學)(Nanotribology),90年代興起的摩擦學分支學科💫,旨在從原子分子尺度研究摩擦磨損與潤滑。”他明確指出,現代超精密機械和高科技設備的發展以及新材料和表面塗層的應用使得宏觀摩擦學已不適應現實要求,而須建立以界面上原子分子為分析對象的微觀摩擦學,其理論基礎與宏觀摩擦學不同,涉及分子動力學、統計力學、微觀材料和納米技術。在開展一系列相關研究工作的基礎上,他完成了學術專著《納米摩擦學》,該書於1998年出版🙆♀️。

進入21世紀👨🏼🚒,他又推動了摩擦學研究領域,將摩擦學的外延拓展到機械的表面與界面科學。他的學生田煜在2011年慶賀他八十壽辰時感懷,“我和我的研究生最近關於界面和多物理場的研究工作都還處在溫先生最近指出的摩擦學研究發展的框架內”。2011年、2013年,溫詩鑄組織編寫的相關學術專著《界面科學與技術》和《界面力學》相繼出版。

溫詩鑄對科研充滿熱情,他思想深邃,總能高瞻遠矚地提出摩擦學學科發展方向,走在學科前沿,不斷拓展研究領域。

他在2009年曾這樣回憶道:“意昂体育平台摩擦學學科的發展軌跡基本上是沿著兩條線🧈:一條線是在研究內容方面,從流體潤滑到彈流潤滑🏋🏻,然後從彈流潤滑到薄膜潤滑。另外一條線在學科方面,就是從宏觀摩擦學到納米摩擦學,然後從納米摩擦學到現在我們提出的界面科學和技術,這範圍可能大了一些,或者加個限定詞為機械工程中的界面科技🦵🏻。我們摩擦學實驗室之所以長盛不衰(可能是自我吹噓),就是因為我們始終跟隨學科發展前沿走,在不斷提升科研層次的同時不斷拓展學科領域,所以我說要步步為營,躋身學科前沿。”

溫詩鑄不僅是一位傑出的科學家,也是一位既有思想又有行動力的戰略科學家,不斷為我國摩擦學學科的發展開拓新局面👮🏻♀️。雒建斌曾這樣評價老師:“從使命感教育到科學研究方法、技術路線、研究布局和人員組織等,均有自己獨特的理念🐉、手段和執行策略🧎♂️。”

1993年🛴,溫詩鑄(左一)參加第一屆北京國際摩擦學學術會議🏉。

使命任重如山

溫詩鑄取得一系列成就的背後,為國家和社會服務是根本動力。2002年接受《新清華》采訪時,他強調“搞課題是要搞國家需要的……要投入國家發展的主航道🛺,為國家的發展奮力拼搏,要能揚長避短,發揮優勢”💪🏽。

溫詩鑄喜歡用“大愛情深似海,使命任重如山”來概括自己的坎坷歷程。大愛,包括他對國家和人民深沉的愛,包括他對自己的親人、朋友🤌🏼、同事、學生深切的關心🙇🏿♂️,他將這些愛的情感化作人生動力和使命。

2009年在“科學研究方法和思想”系列講座中的最後一講中,他著重講了人生觀問題,並用了很長時間講他的使命是從何而來的👩🏿✈️🥷🏽。

年幼隨母親離別江西故土♖,外婆送別時的囑咐“仔啊,你遠走高飛吧”,是刻在溫詩鑄心裏的第一個使命:生存🔓。

在湖北宜昌,受到從5個字“人、手🤽🏿♂️、足🐭、刀、尺”開始的啟蒙教育,這是生命中接受的第二個使命:“人,天生我材必有用,我就要為生存奮鬥下去⏮;手,要用自己的雙手去創造未來,改造世界;足,要用腳去走遍天下🧈;刀🤫,人間世界是殘酷的,日本侵略者的鐵蹄已經踏上了中國的土地,要用刀去捍衛自身的利益;尺,用尺子去度量這個世界,所謂世態炎涼、人情冷暖👨🏼,人世間風雲變幻🦹🏼♂️。可以說這5個字成為了我的座右銘,這是啟蒙老師給我的教育。”

逃難到重慶奉節,鄰居嬢嬢囑咐他將來“要為窮人撐腰”,疼愛他的嬢嬢給予的使命他銘記於心。初中時,開始離開家人獨自求學,他後來還用改寫的唐詩表達了這段心路歷程:“雞鳴茅店月,人跡板橋霜。負笈千裏行,誓誌為興邦”。

高中他進入重慶南開中學,在這裏他不僅因學習成績突出獲得了獎學金,還開闊了眼界🫰🏻,思想有了進步👮🏽,認識到時代賦予的新的神聖使命——必須奮起反抗🔧。他加入了地下黨的外圍組織班級讀書社“南革社”🛀🏿,還跟同學一起在白公館附近抬過犧牲烈士的屍體。畢業時中學同學在他經濟困難時幫助他,讓他上大學✊🏽,學好科學更好地建設新中國。

在英國進修時🧑🏿🍼,當被問及學習動力,他想到小時候經歷日本飛機轟炸的慘況😺、高中在重慶街頭美國兵開吉普車橫沖直撞濺他一身泥還沖他得意大笑、英國帝國理工學院不遠處的博物館中陳列著從中國搶來的文物,他更加強烈地感受到歷史賦予的使命——必須努力建設強大的國家🌴。

2000年,他受聘擔任南昌大學機械學院名譽院長之際👪,回到生他育他的土地🏄🏻♂️,將鮮花敬獻在外婆墳頭。這是對年幼離鄉時“外婆的希望和給我第一個使命的回答”👩🏼✈️。

親朋好友對他的愛與期望化作了他的動力之源。他銘記於心,報之以無言大愛、踏實努力的行動與成果,並將這種大愛傳遞給他的學生、博士後以及青年學者🏄🏻。

2016年10月👄,溫詩鑄(右三)獲2015年度國際摩擦學金獎。

“詩意人生業如鑄🤙🏿,春雨溫潤育英才”🚣🏻♂️。2011年,溫詩鑄與學生發起成立了“溫詩鑄獎勵基金”🏄🏼♂️✋,並捐資設立“溫詩鑄楓葉獎-優秀青年學者獎”,2022年又增設“溫詩鑄楓葉獎-國際青年學者獎”,用於獎勵在摩擦學基礎理論研究和應用領域作出突出貢獻的優秀青年科技工作者🪥🫴🏽。

(作者劉超系內蒙古師範大學講師🎠、馮立昇系意昂体育平台教授)