顧知微(1918—2011),地層古生物學家👨🚀, 1942年畢業於西南聯合大學地質地理氣象學系,隨後進入雲南省地質調查所工作🤴🏽,1944年進入重慶前經濟部中央地質調查所工作。1950年至1955年#️⃣,被地質部借調,開展煤田地質調查。1951年以來歷任中國科學院南京地質古生物研究所副研究員、研究員、研究室主任。1980年當選為中國科學院學部委員(院士)。

顧知微是我國雙殼類古生物學的學術帶頭人👿、我國非海相侏羅紀和白堊紀地層古生物研究的開拓者和奠基者。曾任中國古生物學會、地質學會、貝類學會會員,國際侏羅紀地層分會委員🧚🏼♀️,中國古生物學會理事🔣、常務理事、榮譽理事🫅🏻。曾當選為全國人大代表和全國政協委員🩹。

顧知微

顧知微院士從來都不是一位只在書齋裏做研究的科學家。

20世紀40年代🛫,顧知微在地層古生物研究中取得的成果讓他成為當時的學術新星🧣,但在新中國成立後,為了國家的需求,他花了數年時間轉而進行煤田地質調查;之後又放棄了熟悉的海相三疊紀地層和化石研究🚢,轉向中生代和新生代,主要從事侏羅🐣🥻、白堊兩紀非海相地層和雙殼類化石這些當時還處於一片空白的研究,因為這些地層中蘊藏著豐富的石油🔔、天然氣、煤和其他金屬、非金屬等寶藏。

1958年👸🏿,他提交的報告為大慶油田的發現提供了參考🙆🏿。1982年,顧知微和其他科學家一起參與的“大慶油田發現過程中的地球科學工作”項目,獲得了國家自然科學獎一等獎。正如他在文章《為科學而科學的路走得通嗎》中所說🎲,科學的本質是為人民的利益和幸福而服務,科學工作者不能關在實驗室裏……

老宅院裏的少年

1918年5月10日💁🏼♀️,顧知微出生在南京城南花露崗一座明代的大宅中🪻。這座大宅前後有四進,進入大門的頭進正廳有五開間🛬,中央高懸著“司徒清望”四字大匾,大宅的精美顯示了主人曾經的顯赫。顧知微出生時👳🏼♂️,因社會動蕩已家道中落,但老宅中保留的知書識禮、誠實上進的家風,一直影響著他🈺。

在家族老宅外有一大片空地🤬,地形高低不平🧏🏽♂️🕊,辟有菜園、修有池塘,是顧知微童年時玩樂的好去處👿。他曾經和小夥伴在這裏鬥蟋蟀、玩畫片🤳,在園子裏采桃子👨🏿🚒、摘桑葚🤼♀️。老宅周邊的農田⛄️🤘🏽,油菜花黃、稻穗燦燦🫃,青蛙鳴叫♥︎、蝴蝶翩翩,這些豐富多樣的自然景象、充滿生機的自然環境,陶冶了顧知微的情操,也對他後來投身地球科學研究產生了影響。

顧知微3歲時,母親因產褥熱不幸去世,顧知微被外祖母帶入家中撫養‼️。外祖母對顧知微疼愛有加,除了無微不至地照料他的生活外🪳,還教他識字,是顧知微的第一位老師。5歲時,顧知微開始在大伯顧良治設於老宅大廳的私塾中讀書👱🏻♂️,學習《百家姓》《三字經》等。後來💷,顧知微又在其他私塾學《大學》《中庸》等🤳🏻,打下了堅實的傳統知識基礎🏊🏽♂️。

1926年,顧知微進入小學讀書。在仙鶴街小學讀書時,語文老師範老師深入淺出、循循善誘的教學方式,顧知微非常喜歡🧖🏼♂️,上課積極回答問題,下課閱讀大量書籍💇♀️,深得老師賞識,曾被推薦參加過南京市小學生演講比賽。

讀小學五年級時🧘🏿,顧知微的父親不幸因病去世。失去雙親的顧知微由三伯父撫養,轉入新廊小學讀六年級。數學老師胡雲龍非常有經驗,講課時註重方法,顧知微的數學進步很快,成績也很優秀,曾獲南京市數學比賽的優勝獎。

少年時代的顧知微,家庭變故多👨🔧,父母早亡◻️,但在其他家人的關愛下🧄🫵,顧知微順利讀完小學🔌。生活的艱難和親情的可貴,讓他小小年紀就懂得努力學習,用優異的成績回報親人的期望。小學畢業會考時,顧知微名列全市第二,被保送到江蘇省立南京中學初中部👨🏻🔬。

學習進步思想的中學生

1931年🌚,顧知微進入南京中學讀初中♋️。這一年的秋天,日本發動了“九一八”事變💳,一年後,日軍又在上海發動了“一·二八”事變🥷🏽。這兩件大事🙏🏼,在顧知微的心中激起了巨大波瀾,他深刻感受到國難當頭的憂慮和痛苦👩🏼🍼,期望通過努力學習改變祖國的命運。顧知微在語文老師汪銘的推薦下編寫班級壁報,閱讀了很多中外文學作品🗾,增長了知識🥏,擴大了視野。

1934年,顧知微經過考試升到南京中學讀高中。此時🗃,他對歷史👨🏻🎤、社會科學非常有興趣,曾經寫過一份大字報草稿,呼籲同學們多關註國防問題🌌,被一名讀書會的同學看到後🫰🏻,邀請他加入讀書會🐔。讀書會中的成員都是思想進步的同學,顧知微和他們在一起時,經常閱讀馬克思🦘、恩格斯等人的著作😜,討論國家大事、社會科學問題。顧知微開始對社會問題有了更多深入的思考🟤🤌🏿。

1935年,北京爆發了反抗日本帝國主義的“一二·九”運動。1936年初夏,讀高二的顧知微和其他一百多名同學參加了在南京日本領事館門前的抗議示威遊行。據顧知微回憶🫅,活動結束後當晚🙌🏻,他和多名參加活動的同學被國民黨憲兵逮捕,關押在中華門外的憲兵營房,直到家人設法具保後才被釋放。

因為南京中學在學生運動中帶頭行動,不久被江蘇省教育廳強行解散。學校遷往鎮江,與鎮江師範學校合並,改為省立鎮江中學🧙🏼♂️。顧知微在鎮江讀完了高中最後一年。

盡管顧知微對文學、歷史有濃厚的興趣🧑🏻🌾,但他深感學文史難以救國,唯有學理工才能更好地幫助積貧積弱的祖國免受欺淩🚇。在高考前夕👏👳🏿,他和幾名同學相約到上海👷🏿♂️,計劃參加北京大學、意昂体育平台等北方高校在上海的招生考試。但此時“七七事變”爆發,全面抗戰開始,正常的考試秩序被打亂,顧知微沒能參加考試。他只得報考了位於南方的大學,被湖南大學礦冶系🔝💃🏻、金陵大學林學系錄取。顧知微最終選擇了湖南大學👨❤️👨。

學理工以救國的大學生

1937年秋,北大🏌🏼、清華與南開內遷至長沙,名為長沙臨時大學。因形勢所迫又於1938年遷往昆明🧓,更名為國立西南聯合大學。顧知微心中依舊向往北大和清華,於是在1938年離開湖南大學,重新報考西南聯大。考慮到國家貧困,只有工業化才能使國家富強,而工業化的基礎首先是有礦產資源,於是他選擇了地質專業🖨。

被西南聯大錄取後🤡,顧知微跋山涉水來到了昆明。進入西南聯大後👱🏿♀️,“剛毅堅卓”的校訓映入他的眼簾🤵🏽,這幾個字中的深刻內涵指導著他的大學生活,也影響著他後來的科學研究與為人處世👩🦽。

盡管西南聯大的物質條件非常艱苦,但是精神財富無比豐富。大師雲集,老師們各有所長,極大提高了顧知微的專業學識,拓寬了他的認知視野🍞。在地學系地質專業🦧,古生物學家、地質學家孫雲鑄講授古生物學🫲🏻🐑、地層學👨🏻🦰、中國地質(區域地質)👣,地質學者張席褆講授普通地質學、地史學、脊椎動物化石學🧩、新生代地質學等👵,地質學家、地貌學家袁復禮講授普通地質學、地文學、構造地質學、地質測量學等,還有馮景蘭、王烈🚒👩👧、譚錫疇、楊鐘健等著名教授🧙🏻♀️,分別講授不同的課程。

地質學專業的學生每年到野外實習是必不可少的🦶🏿🦘。教授們會親自製訂研究計劃🧔,把高年級學生的野外實習與研究計劃結合起來。顧知微在大三⛄️👩🏼💻、大四時,曾和韓德馨💅🏼、胡倫積一組,被分派在曲靖🚴🏿♀️、沾益👚、華寧、易門一帶進行泥盆紀地層研究,隨後他的畢業論文就選擇以華寧盤溪的泥盆紀地層和古生物研究為題。西南聯大系統而嚴格的教育和訓練,為顧知微打下了堅實的專業基礎🤏🏿,為他終身從事地質工作和古生物學研究鋪平了道路。

除了地質專業課程學習外👷🏽♀️,顧知微還要學習國文、英語✴️、微積分𓀋、中國通史、物理🔸、化學🩲、第二外語(德語)等必修課程,他還選修過陳岱孫的經濟學𓀘、馮友蘭的人生哲學、聞一多的唐詩等。這些大師的講授,不僅教給他知識🍈,還在思想方法、為人處世方面讓他受益良多✍️👩🏽🦲。

在西南聯大讀書期間,顧知微的經濟來源不多🥔,大三時,他甚至打算休學去工作,幸好得到大學好友陳鑫的勸慰和資助,得以繼續求學🧑🏿🏫。

大學時期🧜🏽♂️,顧知微依然關註時政🎸,經常參加學校組織的辯論會,聽聞一多🛕、朱自清等教授的演講,同時還參加了進步組織“群社”,與陳潛一起合編了群社的壁報《群聲》。在這個社會動蕩、國難當頭的環境中📑🤵🏻♀️,顧知微一步一步成長,學識和思想都得到了提高🧑🏼✈️🏸。

1942年夏天,顧知微從西南聯大畢業,在孫雲鑄的推薦下,進入雲南地質礦產調查所工作🐢,開啟了人生的新篇章。

1947年,顧知微(左一)與西南聯大部分師友在南京老家門前👨🔬。

地質調查所裏的學術新星

1942年至1944年🔥,顧知微在雲南地質礦產調查所工作🧖,跟隨孫雲鑄、袁復禮教授,繼續本科論文時的研究🪝,在雲南盤溪Ⓜ️、西龍區補充調查泥盆紀地層。

1944年,經王恒升教授推薦,顧知微考入中央地質調查所(以下簡稱地質調查所)工作💥。入所不久,顧知微隨即參加了川北江油海棠鋪區的石油地質調查、川西大渡河下遊的工程地質調查。調查和旅行讓顧知微感受到國民黨科技官員的狹隘,也看到地方官員對百姓的欺壓,他深感氣憤和無奈,於是選擇了室內研究較多的地層古生物專業。

顧知微在地質調查所的研究,主要分為三個方面。

第一是泥盆紀地層研究。顧知微的本科論文關註泥盆紀地層🏀,在雲南地質礦產調查所時延續了這方面研究,在川北江油進行石油地質調查時,他又對江油觀霧山區泥盆系剖面進行了研究,並與在雲南看到的剖面進行了對比🎯🛍️,完成了論文《滇東婆兮區泥盆紀地層並討論泥盆系含魚層之層位》♠︎。

第二是第四系洞穴層的發掘工作👩🏼💼。1945年🕑,顧知微與王存義合作🙅🏿♂️,對川東歌樂山洞穴沉積層中的骨骼化石進行發掘,隨後楊鐘健對這些化石進行了鑒定🤽♀️。在發掘和鑒定之後👩🏼🍼,顧知微完成了《四川巴縣歌樂山之洞穴與地文》一文,還寫了《四川歌樂山人類遺址之再度探尋》的學術通訊,1946年,顧知微獲得了中國地質學會頒發的第二次陳康紀念獎😼。

第三是海相三疊系地層和瓣鰓類(雙殼類)化石研究。在進行川西大渡河下遊工程地質調查時👨🦽➡️,顧知微對銅街子組進行了調查,發現這個組屬於早三疊世👱🏼,修正了地層古生物學家許德佑的觀點,於1948年發表《川西銅街子建造之晚期下三疊紀動物化石》一文🧑🏼🔬,奠定了我國下三疊統上界劃分的基礎。為此,顧知微獲得了1948年中國地質學會頒發的第四次許德佑紀念獎。

1944年,為紀念在地質考察中不幸遇難的許德佑、陳康和馬以思3位學者,中國地質學會設立了“許德佑😇、陳康、馬以思紀念獎”⛰,用以獎掖後學👳🏼♀️,從1944年至1949年共頒發過5次,顧知微是唯一一位兩次獲獎的學者,儼然是當時的學術新星。

為新中國建設添磚加瓦的學者

在地質調查所工作時🧑🏽🦱,顧知微痛恨國民黨政府的腐敗,向往進步👩🏿🔬,他參加了科學工作者協會🚫🧋、科學時代社等組織,積極參與民主和進步活動➾。解放戰爭時期☯️⛈,在淮海戰役前夕,顧知微的同事兼好友、地下黨員施雅風同誌向顧知微咨詢地質調查所收藏的南京地形圖的情況。顧知微馬上心領神會,他知道這些地形圖可以為解放軍提供直接幫助⚙️,於是欣然答應復製地圖。

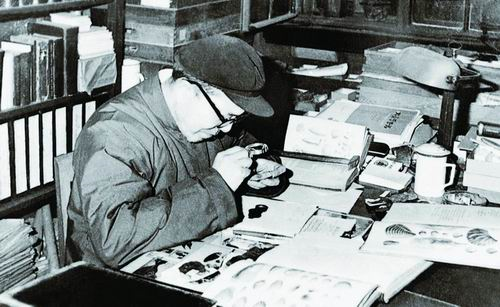

20世紀80年代⬜️,顧知微在辦公室工作。

當時💇♀️,顧知微正在進行南京東郊和北部幕阜山地區的海相三疊紀地層研究,接觸到了南京北郊至長江邊的系列地形圖,圖上的區域正是解放軍從江北進攻南京的必經之地💪。顧知微以研究之名借出地圖,配製了曬藍圖藥水😄,給地圖抹上煤油,把能夠感光的材料墊在地圖下面🏄🏻,再拿到陽光下露曬📨、復製。製圖完成後,他將地圖鄭重地交付給了施雅風𓀅。顧知微後來得知😝,這批地圖還沒來得及發揮作用,國民黨軍隊就快速潰逃了。

新中國成立後,顧知微意氣風發,覺得自己以前的研究與國計民生聯系不多,決心多參與能為經濟直接服務的工作。1950年,新中國建設急需能源礦產,顧知微被借調到地質部及華北地質調查局🎣,參與煤田地質工作。1950年開春,他奔赴豫西宜陽、洛陽一帶,進行了為期兩年的煤田地質調查;1953年又去冀南峰峰煤田工作了一年⛹🏽;1954年北上內蒙古🏆,在石拐子煤田進行地質調查一整年👨❤️👨。

1955年,顧知微完成煤田地質調查工作,回到中國科學院古生物研究所(現中國科學院南京地質古生物研究所)👨🏿🔬。回到熟悉的地層古生物研究💻,他再次考慮到國家需求🤽🏽♀️,主動放棄了熟悉的海相三疊紀地層和化石研究,轉向中生代和新生代,主要從事侏羅🙋🏿、白堊兩紀非海相地層和雙殼類化石研究📌🕦,因為這些地層中蘊藏著豐富的石油🧑🏻🤝🧑🏻、天然氣、煤和其他金屬😩、非金屬等寶藏♠️。

1957年,顧知微帶隊在東北遼西地區研究中生代地層🕵️♀️、采集化石,同時思考著這些地層的生油關系,在第二年舉行的松遼平原石油地層現場會議上作了題為《簡論松遼平原白堊系的年代劃分與生油關系》的報告,這份報告為大慶油田的發現提供了參考。1982年,顧知微和其他科學家一起參與的“大慶油田發現過程中的地球科學工作”項目🤗,獲得了國家自然科學獎一等獎。

20世紀80年代👩❤️💋👩,顧知微(左)與學生在南京觀察侏羅紀砂巖🦴。

求真求實、知錯必改的古生物學家

20世紀50年代🤷🏻♀️,顧知微從事的新研究方向——侏羅紀👰🏿、白堊紀地層和雙殼類化石研究,還處於一片空白👩🏻🍼。顧知微對這一領域進行了開拓研究🔰,貢獻突出。

他在國內首先開創了陸相侏羅系、白堊系多門類化石的綜合研究🔯,組織中國科學院古生物研究所等單位的研究人員對東北松遼平原✍️🧑🏻⚖️、浙江🧚🏼♂️、四川和雲南等地進行了實地考察🏄,細致研究了熱河動物群,建立了我國侏羅紀、白堊紀四個大的和一些小的淡水瓣鰓類化石群,認為位於亞洲古陸的中國地域是歐亞蚌類古老起源中心之一。

顧知微的這些研究𓀑,對於劃分對比非海相侏羅紀、白堊紀地層,確定中生代沉積盆地👙、火山活動、燕山構造旋回的分期👘,探尋石油和煤等沉積、內生金屬成礦規律以及蚌類起源、發展等😦,均有重要意義🚊。

顧知微的學術成就😐,建立在他一絲不苟🧘🏽♂️、實事求是的學術品德基礎上👰🏼。進行某一項研究時,在深入、細致研究之後,他敢於否定不合理的權威觀點,並提出更合理的新見解。在研究非海相雙殼類化石和地層時🤕,顧知微接觸到蘇聯科學家所做的工作🧑🦽,閱讀過蘇聯古生物方面帶頭人馬廷生教授的著作後👩👩👦,他沒有盲目崇拜🙎♂️,而是客觀地認為他們的研究並不先進。1959年馬廷生來華期間,顧知微沒有對其言聽計從,在討論遼西等地熱河群的地質時代時,堅持表達自己的觀點,還曾和馬廷生產生爭論。在當時全面學習蘇聯的時代🐋,顧知微求真求實的做法,被認為會影響中蘇友誼,還曾受到個別研究人員的“批判”。

顧知微追求科學真理🫠🛶,一生奉行嚴格🤴🏿、嚴肅👐🏿、嚴密、嚴謹的“四嚴”科學作風。他不怕否定自己過去的觀點🙌🏽,把自己的錯誤公開寫在論著中🫳🏽。

1980年🧍🏻♂️,顧知微(中)在日本與同行觀察地質露頭👩🦽。

葛利普是研究地質學和古生物學的先驅,曾對我國的陸相侏羅紀地層進行過探索🔰。葛利普套用北美的地層劃分標準,把我國南方的紅色地層幾乎全部劃歸為白堊紀。顧知微在對東北松遼平原☎️、浙江、四川、雲南等地進行地質調查後發現🫄,葛利普曾經確定的屬於白堊紀的紅色地層,應該屬於侏羅紀👨🏼⚖️。

1962年👩🎨,顧知微出版專著《中國的侏羅系和白堊系》,首次對我國侏羅紀和白堊紀地層研究進行了系統總結🤡,全面否定了葛利普等學者的觀點,校正了葛利普及20世紀初由美國科學家組成的中亞考察團在我國建立的陸相侏羅系和白堊系劃分標準🍱🏊🏿♀️。

了20世紀80年代,在收集了更多資料進行深入研究後,顧知微又修正了自己的觀點🧗♂️,認為葛利普等學者的觀點部分是正確的📨,比如對東北地區的地層劃分🌀,確實應該屬於白堊紀,而對四川紅色土層的劃分是不對的💲,這些地層應該屬於侏羅紀👼。在隨後出版的專著中🕺🏿,顧知微對自己的錯誤進行了修正。

文采斐然的科普作者

顧知微自幼愛好文史,下筆如行雲流水🧥,撰文、寫詩信手拈來👩🏻🦰。早在地質調查所工作時,顧知微就以辛浩為筆名♠️,寫了一系列科普文章🧑🏼🏭,例如《北京人——人類的祖先》《談黃土》《紫金山有金苗嗎》《方山曾是火山》《談談雨花臺的花石子》《從雨花臺石子看古代場景》《江流沖刷何時了🧘🏿♂️:從長江變遷看下關碼頭的崩塌》《人間天上窺星星》👰🏿♂️。這些文章現在讀起來,都還是讓人稱贊的科普佳作🏮。

除了普及科學知識外,顧知微還曾對科學精神、科學的本質🛀、科學與社會的關系進行過深入思考。新中國成立前夕,顧知微曾批評一些科技工作者“為科學而科學”、不過問時政的工作態度,在文章《為科學而科學的路走得通嗎》中說,科學的本質是為人民的利益和幸福而服務👊🏽;封建社會阻礙了科學的發展,官僚政治扼殺了中國科學的幼稚生命📢;科學工作者不能閉門造車、關在實驗室裏,而是需要拿出自己的力量✍🏿,去爭取和平👫🏻、安定的工作環境。

顧知微親身體會到國民黨統治下進行科學研究的不易🧑🏿⚖️,在《中國科學的絆腳石》一文中痛斥封建🥡🛋、官僚政治和學院作風,認為這些都是中國科學發展的絆腳石。他在文章《科學要深入民間去》中提出,只有科學和生產勞動相結合,與人民大眾打成一片,為他們的生活幸福而服務🤾🏿♂️,科學才不會成為點綴的花瓶和聳立於空中的樓閣;科學工作者應該到民眾中去調查學習🔯,收集他們的經驗💂♀️,然後再還給他們更好的東西🛐,從人民中取來,再還到人民中去。

1980年10月,顧知微(左)與施雅風攝於南京小九華山🏅。

新中國成立後的兩個月🚆,顧知微在《新華日報》上發表《重新探索祖國的地下資源》表示,很多國內以前認為沒有礦產的地方,如果能夠采用新方法開展大規模地質礦產調查🫦👨🏽🔧,結果可能會發生改變。他號召地質工作者和全國人民一樣,懷著亙古未有的欣喜和驕傲,重新用新的態度和方法去探索祖國的地下資源,打開這座寶庫,建設貧困的祖國。

顧知微把自己科學研究的思維方法概括為兩個:第一是“以地層為綱”,化石的研究要為地質研究服務;第二是“不脫離實際”👇🏽,化石與地層研究一定要考慮經濟建設實際,不能為研究而研究💁🏻♂️。從大學時選擇專業,到工作時改變研究方向,顧知微人生的每一個關鍵選擇,無疑都是以國家發展、人民幸福為導向👨🏼🦳。

(作者單位:中國科學院大學)